概述

議會制

議會制在採用議會制的國家中,立法機關與行政機關並不完全分立。議會是國家權力的中心。議會民主制一般實行於民主國家,因此存在著多個參加議會選舉的政黨。議會內閣制的政府首腦與國家元首(headofstate)分開,其國家元首通常是儀式性職務,不享有實際的行政權,其權力一般僅限於任命議會中的多數黨領袖或者多黨政治聯盟領袖擔任政府總理。

議會制下的行政中樞為政府的內閣,由政府首腦(一般稱為總理或首相)領導。總理或首相以及全體內閣成員一般也是從議會議員中產生,並在任職後保留議會中的議席,並向議會負責。政府首腦往往由議會多數黨領袖擔任。但是,當多數黨的席次不過半數時,幾個少數黨也有可能通過建立同盟積聚過半議席從而獲得任命政府首腦的權力,此時的政府稱為聯合政府,內閣稱為聯合內閣。如果內閣的提案遭到議會拒絕或否決,必須集體辭職或解散議會,重新選舉。

在很多國家,內閣或內閣內的任何成員都可以通過議會對其的不信任投票而被免職。此外,政府首腦也可以決定解散議會,經過向國家元首禮貌性報告後,由元首下令重新舉行國會選舉。

在議會民主制國家中,國家元首和政府首腦的職務分開。在大多數議會民主制國家中,國家元首(君主或是總統、主席、主委等等)是象徵性的職位,只擁有些無關政局的權力,例如公務員任命權與簽署法令,接受外國使節等。不過國家元首也會保留一些在緊急狀態中可以使用的特別權力,但是大多數情況下(無論是依慣例還是依法律規定)此類權力是在得到政府首腦支持後才會得到實行。國家元首的命令必須經由政府首腦的副署才能生效,元首依法不能自行發布政令。

議會民主制在各國之間也有些微的不同,例如有些國家通過憲法或法律的形式明文確定了政府各部門的分工,而有些則只是照慣例執行;議會民主制的國家中政黨的數目也可能因選舉制度的不同而有所出入。此外中央政府與地方政府之間的關係也不盡相同,無論是邦聯制,聯邦制還是中央集權(學理上稱為單一制)的國家,中央政府都可能採用議會民主制。

議會民主制甚至可以被用於地方政府中:例如奧斯陸的行政體系就是立法體系的一部分,美國、英國、德國等國家的一些州、郡、邦政府也是採行議會制。

歷史起源

議會制

議會制議會民主制的開始可被認為是在1714年,當時的英國理論上還是應由英國君主主持內閣,挑選閣員。但因當時的國王喬治一世來自德意志,無法流利地使用英語,於是敕命英國內閣中一名大臣主持內閣會議,逐漸就發展出英國首相一職。隨著議會的逐漸民主化和議會權力的增大,英國國會開始控制英國政府,並最終能夠決定國王必須任命誰來組建內閣。

西敏制由此發展出來,行政體系必須向立法體系負責,政府首腦以國家元首的任命,行使職權。這種體系在原來的英國殖民地中頗為流行,例如澳大利亞、紐西蘭、加拿大、南非、愛爾蘭共和國等國都使用西敏制的議會民主制。不過這些國家也不是完全照搬英國的制度,例如澳大利亞的參議院更接近於美國參議院,而不是英國上議院,而紐西蘭則廢除了上議院。

議會民主制在歐洲大陸的傳播主要是在第一次世界大戰之後,戰勝的民主國家英國和法國向戰敗國輸出了自己的民主政治體系,例如德國威瑪共和國和奧地利就是在此時採用了議會民主制。早在19世紀歐洲左派政治力量的活躍已經為這些國家的民主化和議會民主制,做好了準備。一戰後,這種民主化運動也被視為是抵抗具有廣泛民眾基礎的極端政治勢力的手段之一,也因此議會民主制遭到極右翼政治勢力和許多民眾的抵制。

利弊

優點

1、政府首長(首相/總理)由立法機構最大政黨的黨魁出任,以確保政府的政策在立法機構得到支持。

2、政府全體內閣成員也是從議會議員中產生,議員執政可避免議員逐漸與實際社會脫節。

3、行政和立法機構有聯繫,可提高政府效率和避免政變發生。

4、稱職的政府首長可以不限任期。

5、雖然任期不限,但立法機構可隨時罷免不稱職的政府首長,不像總統制有不能在任期屆滿前使其下台的缺點。

6、單次選舉消耗之經費比總統制少。

7、實行議會制的國家大部份成功。

8、是解決三權分立行政及立法機關之間矛盾的其中一種方法(在議會制之下,行政機關的領導來自立法機關的多數派。行政、立法並不完全分離。現代一般認為,成功和穩定的自由民主政制不一定需要徹底的三權分立。事實上,除了政黨沒有嚴重衝突的美國以外,所有開始實行民主便使用總統制的國家,它們的首次民主嘗試都以失敗告終。相反議會制的成功率反而較高)

缺點

1、二次大戰前,議會民主制在歐洲大陸遭遇到的挑戰是小黨執政所帶來的政治不穩定和極端政黨的上台。各政黨間的不合作導致了所謂“少數議會民主制”的產生,小黨執政往往導致政府遭到議會頻繁的不信任投票,從而引起一波又一波的政治危機。在一戰後的歐洲,由於這種議會民主制初次嘗試的失敗,在很多國家引起極端勢力通過民主體製取得政權,卻可逃避民主制度的制約,例如1922年墨索里尼在義大利的上台,和1933年希特勒在德國的執政,以及同一時期在西班牙得到國王支持的獨裁統治。

2、在議會中反對黨占多數時,必然導致政府改組、倒台或議會提前解散中的一種結果,容易引發憲政危機。

3、在議會中執政黨占多數時,反對黨很難制衡執政黨,並且反對黨會因為席次過少而很容易被邊緣化。

4、行政長官不固定的任期容易形成某個政黨長期獨裁的局面。

5、行政上很難趨向專業化,因為議員的行政專業性遠不如技術官僚。

6、一旦發生政黨輪替,就對政策的連貫性造成不利影響。

7、議會制比較容易形成政黨衝突。

8、議會制容易形成立法部門操控行政部門的情況。

9、長遠所消耗的選舉經費比總統制要來得多。

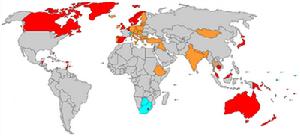

議會制政權

英國、大多數歐洲國家(如德國、義大利、荷蘭、比利時、北歐等)、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、以色列、新加坡、馬來西亞、東帝汶、泰國、印度、土耳其、大部份前東歐國家(如捷克、匈牙利等)、波羅的海三國和牙買加等,中亞地區吉爾吉斯斯坦。

其中:1、實行單一選區制選舉制度的國家:馬來西亞、新加坡、澳大利亞、加拿大、英國、印度、泰國等。

2、實行單一選區加比例代表制選舉制度的國家:西歐大部分國家,如德國。

3、實行複數選區制的國家(每個國會議員選區應選席位超過一席以上):1990年代以前的日本

相似體制

西敏制

西敏制是一種特殊的議會民主制,源於英國,名字就取自英國議會的所在地倫敦西敏宮。這種體系被廣泛用於前英國殖民地國家,並已經成為大多數大英國協國家採用的政治體制。在西敏制中,國家元首擁有較大的緊急權力,但受到慣例(而非法律)的制約而較少執行。其他形式的議會制,如德國與義大利的體制,跟西敏制有很大不同。

半總統制

半總統制又名雙首長制或混合制,目前學術界上對於半總統制是否為一種獨立於議會制與總統制之外的制度仍有爭議,以德國學者WinfriedSteffani為首的一派認為,半總統制雖然強調總統在組閣的必要性,但內閣仍須對國會負責,而國會通常也能對內閣提出不信任案,這些控管機制讓半總統制其實有著議會制的特徵,因此有越來越多人認為半總統制其實是議會制的一種變制,而非獨立於總統制與議會制之外。