概述

法俄同盟

法俄同盟主要內容

1892年 8月17日,法、俄兩國在彼得堡簽訂軍事協定。主要內容:①當法國遭到德國或義大利攻擊時,或俄國遭到德國或奧匈帝國攻擊時,雙方都以全部兵力相互支援;②如果三國同盟或其中一國動員兵力,法、俄一經得知,不需任何事先協定,應立即將兵力調到邊境;③法國用於對付德國的兵力應為 130萬人,俄國用於對付德國的兵力應為70萬或80萬人。這些軍隊應儘速全部參加戰鬥,迫使德國在東西兩線同時作戰。協定原定有效期限與三國同盟相同,但自1899年以後就無限延期,一直存在到1917年。

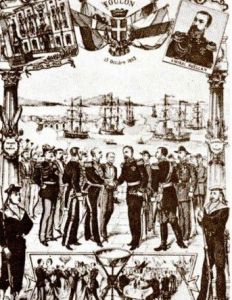

協定經1893年12月27日和1894年1月4日俄、法互換批准函件開始生效。法俄同盟使歐洲大陸形成兩個實力大致相當的對峙集團,即三國同盟與法俄同盟。

歷史背景

1878年的柏林會議中,德國迫俄國修約。又於1879年與奧匈帝國結德奧同盟。縱使有三皇同盟,但德國自柏林會議後,擴大了奧俄在巴爾幹半島上的衡突,特別以奧國在柏林會議中獲得波赫兩地令俄國積怨更深,在德國無法再維持兩國之間的友誼時,德國首相俾斯麥有監於奧國在歐洲形象比俄國良好,加上兩國亦有日耳曼民族血統,最終使德國放棄俄國而令法國有機可乘。

再者,俾斯麥於1890年退休後威廉二世接掌外交事務,他深信德俄兩國的皇室姻親必令俄國義無反顧地順從德國,這使德國更漠視俄國,對俄並不再續簽再保條約而與德正式脫交。加上這時俄國正積極發展工業,急需外資,德國拒貸而法國則批出貸款,使俄國有意轉投法國。雖然俄皇亞歷山大三世因討厭共和主義(即以共和國為政體),但也為雙方結盟奠下基礎。

形成原因

尼古拉二世

尼古拉二世歷史意義

為了對付三國同盟,1892年法俄締結了軍事協定,法俄同盟由此形成。隨著英德矛盾發展成為帝國主義之間的主要矛盾,英國調整了同法俄的關係,在20世紀初分別簽訂了英法協約和英俄協約。這就意味著三國協約的建立。

沙俄戰爭

拿破崙戰爭期間,法國於1812年對俄國進行的侵略戰爭。

1807年7月,法俄通過簽訂《蒂爾西特和約》結成同盟,俄國參加對英“大陸封鎖”。但此後幾年間,兩國在奧斯曼、波蘭和中歐地區爭奪日趨激烈,而俄國對“大陸封鎖”體系的破壞,更為拿破崙一世所不容。戰前,拿破崙先後與普、奧結盟,並將歐洲大多數國家納入反俄同盟;在波蘭集結軍隊60餘萬人(其中半數為外籍人),火炮1370餘門,號稱“大軍”。當面俄軍僅22萬餘人,火炮942門。法軍企圖速戰速決,以一兩次決戰殲滅俄軍,迫其投降。其部署是:以中央法軍主力(左右兩翼分別為普軍和奧軍)在科夫諾(今考納斯)以南渡過涅曼河,前出到維爾諾(今維爾紐斯)地區俄軍右翼,威脅其交通線,打開通往莫斯科的道路。俄軍配置在羅謝內至盧茨克600公里的綿亘戰線上,主力巴克萊軍團在涅曼河右岸設防;巴格拉季昂軍團部署在涅曼河與普里佩特沼澤之間;沼澤以南是托爾馬索夫軍團,負責防守西南方向。俄軍統帥、沙皇亞歷山大一世原計畫以陣地防禦為主,但因力量過於懸殊,被迫接受M.B.巴克萊實施戰略撤退的建議。

1812年6月24日晨,法軍第一梯隊(44萬餘人、火炮940門)分三路開始渡過涅曼河,侵入俄境,戰爭爆發。28日,法軍攻占維爾諾,迫使俄軍全線退卻,隨後實施追擊,於7月28日進占維捷布斯克。8月中旬,俄軍巴克萊和巴格拉季昂兩軍團退守斯摩棱斯克,與法軍激戰,損失1.5萬餘人,火燒該城後繼續撤退。法軍雖取得勝利,但戰線拉長,補給困難,非戰鬥減員嚴重。機動部隊僅剩約16萬人。8月20日,M.I.庫圖佐夫出任俄軍總司令,決定在博羅季諾村附近迎敵。9月7日,雙方進行博羅季諾會戰,傷亡慘重。俄軍主動撤離莫斯科,轉至莫斯科西南160公里的卡盧加,威脅法軍後方交通線。14日,拿破崙進入莫斯科,但整個城市很快被大火燒成廢墟。俄國民眾組成民軍(總數達20萬人),堅壁清野,游擊襲擾。雙方力量對比發生重大變化,而且寒冬將臨,飢餓和嚴寒對法軍構成嚴重威脅。拿破崙提出和談,遭拒絕後被迫於10月19日下令撤退。法軍試圖通過未遭破壞的南部地區,以便補充給養,但在小雅羅斯拉維茨遭俄軍阻擊,被迫轉向博羅季諾,沿原路線撤回。是年冬,天氣奇寒,風雪交加,法軍凍餓而死及被哥薩克和游擊隊俘殺者不計其數。俄軍多路追擊,經維亞濟馬、克拉斯內和明斯克之戰殲滅大量法軍,並在南側實施平行追擊。11月下旬法軍撤到別列津納河時,僅剩3萬餘人,渡河時又遭俄軍截擊,損失大半。其兩翼普軍和奧軍與俄軍秘密議和,得以完整撤回。12月初,拿破崙在斯莫爾貢將軍隊交給部將j.繆拉指揮,本人逃回巴黎。法軍殘部渡過涅曼河,撤出俄境。

此戰,拿破崙在戰略上求勝心切、輕敵冒進,造成戰線過長、補給困難;在作戰指揮上一味實施正面進攻,缺乏迂迴機動。俄軍則以積極防禦大量消耗法軍有生力量,進退適時,攻防結合;在雙方力量對比發生根本改變後實施堅決反攻和追擊,機動合圍退卻之敵。