概述

三皇同盟是德國,奧匈帝國和俄國結成的同盟,是俾斯麥苦心孤詣維持歐洲平衡而促成的。當奧斯曼帝國慢慢瓦解的

三皇同盟

三皇同盟時候,俄羅斯開始對巴爾幹地區虎視眈眈,而奧地利自從被逐出德國之後就認為巴爾幹理應是他的地盤,同時歐陸之外的英國又絕不允許俄國占據巴爾幹,因為英國一直擔心若俄國擁有直達地中海的出海口將對他的殖民地帝國構成巨大威脅。歐洲大陸的另一個大國法國在1870年敗給德國後,一直視喪失阿爾薩斯和洛林以及威廉皇帝在巴黎凡爾賽宮鏡廳宣布德國成立為奇恥大辱,那時的法國一心想的就是復仇,是個唯恐天下不亂的主。

三皇同盟時期的歐洲情勢相當複雜,法國跟德國完全對立並拉攏一切有可能成為盟友的國家對抗德國;奧匈帝國跟德國關係最鐵;英國當時視歐洲最大的威脅是俄羅斯;俄羅斯自克里米亞戰爭後就對奧匈帝國恨之入骨。俾斯麥勉力維持德俄奧的同盟關係使法國不敢妄動,利用俄羅斯牽制奧匈帝國對巴爾幹的野心,又利用英國對俄的擔憂牽制俄羅斯對巴爾幹的野心。

內容

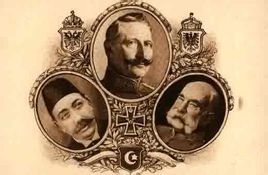

德意志統一後, O.von俾斯麥為了孤立和打擊法國,策劃德皇與俄、奧兩皇結成的同盟。1872年9月,奧皇弗蘭茨·約瑟夫一世及首相安德拉希·居拉伯爵、俄皇亞歷山大二世及首相A.M.戈爾恰科夫訪問柏林,與德皇威廉一世及首相俾斯麥會晤。三國首相最後議定:維持歐洲現狀;協同解決東南歐的糾紛。1873年5月6日,德皇威廉一世和俾斯麥、H.K.B.von毛奇訪問彼得堡,德、俄簽訂一項軍事協約。約定:締約一方被歐洲任何一國進攻時,另一方應出兵20萬相助。同年6月6日,俄皇亞歷山大二世和戈爾恰科夫訪問維也納,俄、奧兩皇又簽訂《興勃隆協定》,約定:遇有第三國侵略危及歐洲和平時,兩國應立即商討共同的行動方針。同年10月22日德皇也加入這一協定,協定至1875年有效,史稱第一次三皇同盟。

柏林會議(1878)後,德俄關係惡化,1879年締結的德奧同盟以俄國為假想敵。但俾斯麥為了防止俄、法聯合,使自己兩面受敵;而俄國也想聯合德國在近東和兩海峽與英國抗衡,因而在1881年6月18日俾斯麥與俄、奧兩國大使在柏林又簽訂了三國協定。為期 3年。1884年續訂,1887年廢除。史稱第二次三皇同盟。協定規定:締約國之一與第四國作戰時其他兩國應守善意的中立,並盡力使衝突局部化;對土耳其歐洲領土的任何改變須經三國共同協定;三國承認封閉博斯普魯斯和達達尼爾海峽的原則是涉及整個歐洲和具有相互約束性質的,三國將共同注意,務使土耳其不得將海峽所構成的這部分土耳其領土例外地供任何交戰國作軍事活動之用。另外,三國又簽訂一項附加的協定書,規定:奧國對波士尼亞和黑塞哥維那兩省保留隨時合併之權;三國不反對保加利亞和東魯米利亞的合併。協定和協定書是秘密的,1920年才被披露。1887年協定期滿,因俄、奧在巴爾幹衝突加劇而未再續訂。同年,俾斯麥另與俄國訂《再保險條約》,此約維持到1890年。

背景

三皇同盟

三皇同盟普法戰爭後,統一而強大的德國在歐洲崛起,完成了對歐洲國際政治環境革命性的改造,同時卻造就了困擾世界達一個世紀之久的德國問題:德國的天然優勢和其他歐洲國家不接受這一優勢的矛盾。1戰敗不僅使法國失去了阿爾薩斯和洛林,剝奪了它在歐洲大陸的主導地位,更大大惡化了它的地緣政治環境。這樣法國對德國來說就成為一個無法和解的國家。法國單憑自身的力量難以對付德國,無論是為了自保,還是準備復仇,法國都需要同任何與德國敵對的國家結盟。這就使得涉及德國的危機均會加劇,而很難局部化,因此也就限定了德國外交的基本走向。在俾斯麥看來,孤立法國、維護歐洲現狀與保障德國安全是一回事。俾斯麥面臨的國際環境極其複雜:為了孤立法國就必須保持俄國、奧匈和德國三個君主大國的保守聯合,為此他還需要對俄奧關係發展施加影響,俄奧關係過於密切以致於撇開德國,或者為爭奪巴爾幹發生衝突都會損害德國在歐洲的外交地位。在把俄德友誼視為德國外交基石的同時,他還不能得罪在近東、中亞與俄國尖銳對立的英國。1875年-1878年的近東危機,反映了俾斯麥政策相對於歷史環境的局限性:俄奧矛盾的激化,使俾斯麥難以長期迴避在俄奧間作出選擇的問題。俾斯麥通過1879年的德奧同盟暫時找到了出路。同盟的真正歸宿是1881年6月結成的俄奧德三皇同盟,這就使德國得以繼續保持對俄奧關係的牽制及在兩者之間的調停地位。

1885年9月,土屬東魯米利亞省發生革命,並宣布與保加利亞公國合併。素來以保加利亞保護者自居的沙皇亞歷山大三世不能容忍經由不聽命於他的亞歷山大大公之手實現兩地的統一,從而鞏固大公在保加利亞國內的地位。俄國試圖通過大國協調迫使保加利亞取消合併,但保加利亞統一的既成事實,已不可逆轉。俄國的保加利亞政策面臨空前失敗,巴爾幹醞釀著新的危機。

1886年1月,狂熱的沙文主義者布朗熱就任法國陸軍部長,在法國掀起了一場要求向德國復仇的狂潮,德法關係驟然緊張。兩場危機同時發生,俾斯麥同盟面臨嚴峻考驗。與此同時,被俾斯麥視為德國外交根基的三皇同盟即將期滿,而且續約無望。國際局勢有完全失控的可能,俾斯麥做夢都害怕的東西夾擊之勢眼看就要成為現實。德國如果在俄奧巴爾幹競爭中採取支持奧匈的政策,就要承受俄德關係破裂,並因此向法國提供潛在盟友的後果。而在當時環境下又完全排除了放棄奧匈的可能性。保存奧匈帝國的獨立與大國地位,是俾斯麥歐洲秩序的重要環節。奧匈一旦在外部壓力下解體,不僅會危及歐洲均勢,使德國外交失去迴旋餘地,也將打破德意志帝國內部微妙的政治平衡。

1885-1887年的保加利亞危機,重新打開了東方問題,造成了俄奧對抗的前景。俄土戰爭俄軍浴血奮戰,二十萬將士喪命疆場,收穫的卻是難以下咽的苦果。1886年9月,亞力山大大公在俄國壓力下被迫遜位。11月,沙皇特使考爾巴斯未能迫使保加利亞攝政當局推舉出俄國中意的大公候選人,鎩羽而歸,俄保斷交,俄國在保加利亞的影響喪失殆盡,沙皇的“尊嚴”被踐踏到無以復加的地步。巴爾幹形成了俄軍即將入侵,並引發大國衝突的危殆局面。

俄國一旦進軍保加利亞,勢必控制羅馬尼亞。屆時匈牙利將處於俄屬波蘭、羅馬尼亞、保加利亞的三面包圍之中。奧匈的多瑙河生命線也有被切斷的可能。保持在巴爾幹的勢力和影響,既是奧匈大國地位的象徵,也是帝國生存之所系。11月13日,奧匈外相卡爾諾基在匈牙利議會發表演說:俄國無權占領保加利亞並單獨決定其命運,否則兵戎相見。俄國輿論大嘩,普遍認為俄奧協調已失去意義,俄軍方和泛斯拉夫派考慮對奧匈實施軍事打擊。

俾斯麥

俾斯麥俾斯麥同盟最直接的目的是約束俄奧,防止兩國衝突。他此時的基本策略是對兩國實施雙向抑制,敦促兩國在三皇同盟框架內解決分歧。針對奧匈在英國慫恿下可能採取的強硬政策,他一再發出警告,保加利亞是俄國的勢力範圍,德奧同盟只具有防禦性質,要幫忙找英國去。3對於俄國,他再三表示,德國願意支持俄國的保加利亞政策,但奧匈的大國地位不容犧牲,出路在於俄奧就劃分巴爾幹勢力範圍達成妥協。

俾斯麥扮演“誠實的掮客”,雖然暫時迴避了在俄奧間作出選擇的問題,卻暗含著同時疏遠兩國的危險。奧匈不由要問:“德奧同盟究竟還有什麼價值?”“德國有兩個盟友,奧匈只有半個。”5如果說德奧同盟在1879年的締結加劇了俄國的孤立感,迫使它回到與德奧結盟的軌道上來的話,那么在此時,它只能加深俄國的敵意。1886年11月,沙皇在接見新任法國駐俄大使拉布萊時表示:俄國希望法國強大,兩國需要並肩攜手,共度難關。這番表示,一方面是考爾巴斯使命失敗,沙皇挫折感加深的結果,也是對卡爾諾基國會演說的回應。要想按俄國的意願解決保加利亞問題,就得排除奧國的阻撓。奧匈的實力並不構成威脅,關鍵是德奧同盟。如果俄國要發動對奧匈的戰爭,或使俄國的戰爭威脅產生效果,必須預先阻止德國的介入。唯一的希望在法國。有跡象表明,俄國軍方和泛斯拉夫派,通過著名報人、保守的民族主義者卡托科夫從10月末起已對沙皇的決策傾向施加了重大影響。為了牽制德國,沙皇有可能急劇改變其歐洲政策,法俄結盟的前景已隱約可現。

舊三皇同盟

1799年,拿破崙通過霧月政變取得了法國領導權,此後法國人橫掃歐洲大陸,控制了西班牙、德意志、義大利、荷蘭,擊敗了普魯士、奧地利、俄國,這引起了歐洲大陸的恐慌。在法國大敵的面前,歐洲三位最強勢的君主普魯士國王弗里德里希三世、俄國皇帝亞歷山大一世和奧地利皇帝弗朗茨二世結成同盟,史稱“三皇同盟”。

三皇同盟是一個短暫的利益聯繫。1814年拿破崙被流放到額爾巴島,同盟迅速瓦解。亞歷山大一世、弗里德里希三世和弗朗茨二世在維也納和會上因為分贓不均劍拔弩張。拿破崙百日政變時期,俄、奧、普再次形成三皇同盟,作為反法同盟的核心。1815年之後,“三皇同盟”成為有俄、奧、普三國為核心並吸收了一些中小國家的鬆散同盟——“神聖同盟”,旨在維護法國大革命之前的歐洲舊秩序。這個聯盟的中心任務是奧地利首相梅特涅。