概述

河流健康

河流健康與生態系統健康一樣,河流健康概念同樣受到了質疑。有學者認為,河流健康的概念在科學意義上是主觀的、模糊的,不具備客觀性,健康標準也具有很大的主觀任意性。還有人認為“健康”這個概念只適用於人類和動物,因為他們具有客觀的健康判別標準,即一系列醫學的生理化學指標(例如,人類正常體溫為37℃),對河流能提出一個客觀的、定量的健康標準?河流健康能夠用技術方法進行度量?

後來,折中的觀點認為,不要再糾纏於概念的討論了,既然河流健康概念並不是嚴格意義上的科學概念,不妨把它作為河流管理的一種評估工具,用它回答一些生態保護的實際問題。因為河流健康評估雖然以科學研究和監測為基礎,但是最後的評價結果卻通俗易懂,可以作為河流的管理者、開發者與社會公眾進行溝通的橋樑,促進一種協商機制的建立,尋找開發與保護之間利益衝突的平衡點。這種觀點得到了工程界和管理界的普遍贊同。

內涵

河流健康

河流健康 河流健康概念源於20世紀80年代西方已開發國家河流生態保護活動中的生態系統健康概念。但是中國內外對河流健康的含意還尚未明確。作為人類健康的類比概念,各國各專業學者由於國家的社會經濟條件、自然地理狀況、人文背景、河流狀況等的差異而形成不同的理解。總體上看,對其概念內涵認識上的分歧主要集中在是否包括社會服務功能及包含的程度。隨著研究的深入,認為健康的河流不但保持生態學意義上的完整性,還應強調對社會服務功能的發揮。

河流健康應包括河流的自然狀態健康以及能提供良好的生態環境、社會服務功能。然而在中國社會經濟背景條件下,幾大流域人口密集,水資源高度開發,難以實現河流自然、生態、社會服務各項功能都達到理想狀態。因此,從中國實際狀況出發,中國河流的健康應是在河流一定的自然結構合理和生態環境需求的條件下,能提供較為良好的生態環境及社會服務功能,滿足人類社會相應時期內可持續發展的需求,即在保持河流的自然、生態功能與社會服務功能的一種均衡狀態下達到的河流健康。

為此定義河流健康內涵為:在人類的開發利用和保護協調下,保持河流自然、生態功能與社會服務功能相對均衡發揮的狀態,河流能基本實現正常的水、物質及能量的循環及良好的功能,包括維持一定水平的生態環境功能和社會服務功能,滿足人類社會的可持續發展需求,最終形成人類對河流的開發與保護保持平衡的良性循環。

原則

河流健康評價原則:

(1)人水和諧,維護河流健康原則。以促進人水和諧、維護河流健康為核心理念,遵循自然規律,要在發揮河流社會服務功能,為經濟社會發展服務的同時,更加重視和維繫河流自然功能和生態功能。

(2)公正和客觀原則。保證河流健康評價的結果真實性;保證評價指標的準確性及指標計算的真實性;保證評價標準的規範性和有效性。

(3)定性與定量相結合的原則。儘量採取定量分析方法,對於定性分析方法宜聘請專業機構和相關專家進行指標選取和分析評價。

(4)地帶性和區域性原則。針對不同地帶、不同區域、不同類型的河流,選取的健康評價要素及其評價參數、制定的健康評價標準均應考慮地帶性和區域性差異。不同的河流其評價指標(除共性指標外)、標準和方法可以根據具體情況分別確定。但應在統一框架下進行,便於比較和對照。

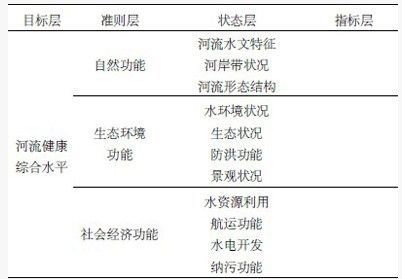

指標

從中國的實際套用情況看,多層次多指標的指標框架比較適用於中國的河流健康評價。因此,建立由目標層、準則層、狀態層和指標層構成的指標體系。河流健康綜合水平作為總目標層,反映河流整體的健康狀態;準則層是影響河流健康的因素,主要表現為河流自然功能、生態環境功能及社會經濟功能等;狀態層是對河流各項功能狀態的具體分述,進一步明確各準則層的功能含義,此次設定了11個分項;指標層是構成河流健康綜合評價指標體系的最基本的元素,是對狀態層的具體落實。

河流健康指標體系結構

河流健康指標體系結構由於中國河流自然條件、開發利用程度、流域社會經濟狀況的差異,很難建立一套完全相同的指標體系來對每一條河流的健康狀況進行評價。本次流域綜合規劃修編中考慮各河流的實際情況,從河流共性及個性問題出發,構建由共性指標和個性指標構成的指標體系。反映河流共性的指標從河流的自然屬性及生態環境特徵方面構建,河流的服務功能特徵則主要通過個性指標反映。

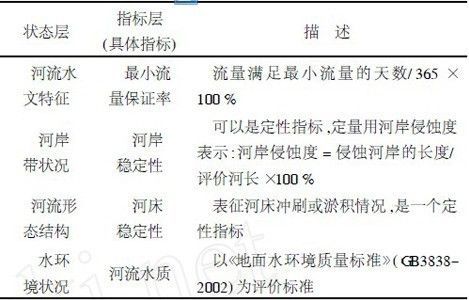

共性指標:從河流的基本屬性著手,構建反映河流水文、自然結構及水環境等特徵的4個共性指標,見下圖。由於各河流社會服務功能的差異性,共性指標僅針對河流的自然功能和生態環境功能特徵,不涉及其社會服務功能。

河流健康共性指標

河流健康共性指標個性指標:根據各河流的自有特徵及提供的社會服務功能構建各河流的個性指標。如黃河表現為泥沙含量高、河道淤積、下游出現斷流等多沙河流特徵,相應的個性指標有平灘流量、河流斷流幾率、河流年排沙比等;長江表現水量豐沛、水生生物多樣性、部分支流水土流失嚴重等特徵,相應的個性指標有生物多樣性指數、珍稀水生生物存活狀況、水土流失率等指標。

以供水為主要功能的河流評價需要有河流水資源開發利用率等指標,以發電為主的河流需要有水能資源利用率等指標。個性指標不僅可以反映河流自然結構和生態環境功能,也能反映河流的社會服務功能。

評估

給河流把脈

河流健康

河流健康河流健康的評估包含兩方面問題。一是如何確定河流健康的基準點,二是如何處理人與河流的關係。

要評估一條河流是不是健康,需要找一條健康的河流作對比,或者尋找待評估河流歷史上曾有過的健康狀況作為基準點或稱參考系統。生態學界普遍認為,人類大規模經濟活動是損害河流生態系統健康的主要原因。河流在人類進行大規模經濟活動前的原始狀態,處於一種自然演進的健康狀態,可以作為河流健康的基準點或稱參考系統。

有些激進環境保護主義者認為,原生態的河流是健康河流的唯一標準,主張把河流恢復到原始狀態,而且反對人類對河流的開發利用。具有人類中心主義傾向的人則認為,只要能滿足人類供水、防洪、發電、航運、娛樂等需求,河流就是健康的。

為了實現這兩方面的平衡,河流健康需要一種多指標的評估方法。一般來說,河流健康主要按照4類指標進行評估,即物理—化學評估,生物棲息地評估,水文評估和生物評估功贖罪。並且對於不同的河流,使用的健康評估準則和指標也可能有所不同。一條健康的河流,應該“春來江水綠如藍”,是清潔的;還有“鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由”的景象,生物群落豐富,是生機勃勃的。學術化的說法是,河流的生態結構和功能是較完善的,才算得上是健康的。

河流健康的概念拓展了人們的視野,從單純的水質保護,擴展到河流生態系統保護。實際上,一些已開發國家已經在環境立法中體現了這個理念。比如歐盟2000年頒布的《水框架指令》(EU Water Framework Directive)的河流評估指標,就分為河流生態要素、河流水文形態質量、河流水體物理—化學質量要素三大類,共幾十個條目,比較完整地反映了河流基本特徵。而中國目前還沒有全國範圍內整體性的河流健康評估研究成果。但近年來,水利部所屬長江水利委員會、黃河水利委員會以及海河、淮河、珠江、松遼河及太湖等七個的流域管理機構,分別開展了本流域河流健康評估標準的編制工作。

威脅

中國河流健康的最大威脅來自水污染。官方報告顯示,2006年中國七大水系(珠江、長江、黃河、淮河、遼河、海河和松花江)的197條河流408個監測斷面中,Ⅰ~Ⅴ類和劣Ⅴ類水質的斷面比例分別為4%、23%、19%,23%,5%和26%。其中,珠江、長江水質良好,松花江、黃河、淮河為中度污染,遼河、海河為重度污染,主要污染指標為高錳酸鹽指數、石油類和氨氮。比例高達26%的“劣Ⅴ類水”是指基本喪失使用功能的水體,不能用作飲用水源、工業用水或農業用水,也沒有景觀價值,這樣的河流或者河段當然是很不健康了。所以,當前我國把環保工作重點放在治污和減排上,無疑是合乎邏輯的。

工業、農業和生活廢水排放引起的水污染是中國河流健康的頭號大敵。但是這不是唯一的原因。上游的毀林開荒造成水土流失,湖泊圍墾和養殖,城市化進程中土地利用方式的改變,從河流中超量引水,漁業的過度捕撈等,都會對河流生態系統造成威脅和干擾。至於河流開發和治理工程,如果設計或管理不當,也會造成生態脅迫(stress)。

最典型的是河流的渠道化,把河流裁彎取直變成筆直的渠道,再嚴嚴實實做成混凝土護岸,魚到哪裡去產卵、鳥到哪裡去築巢?不合理的堤防設定,會造成河流與湖泊、濕地和灘地的阻隔,阻止洪水的漫溢,改變營養物質輸移規律,或者使灘區縮窄,降低河道的防洪能力。通過水庫閘壩調度對河流實行徑流調節,造成水文過程的均一化,也會降低洪水脈衝效應,可能造成河道周圍的濕地退化甚至消失,影響該區域生物的生存繁衍。

修復

中國河流湖泊的環境狀況與歐美國家相比,大約存在50年的差距。 河流污染

河流污染 北美和西歐國家經過二戰後工業的復甦和發展期,工業急劇發展,城市規模擴大,隨之出現了嚴重的河流污染。20世紀50年代,這些國家的政府為強化污水處理、控制污水排放投入了巨額資金。這一時期河流保護的重點是水質恢復。到20紀80年代,隨著人們對於河流本質認識水平的提高,河流管理從以改善水質為重點,拓展到河流生態系統的修復。這些國家的河流治理方案,開始注重河流的生態結構,發揮河流生態系統包括景觀和基因庫在內的整體功能。

河流生態修復建設從小型河流起步,發展到以單個物種恢復為標誌的大型河流生態修復,典型的成功案例是1987年啟動的萊茵河《鮭魚-2000計畫》。萊茵河發源於瑞士山區,由融雪和冰川匯流,流經奧地利、德國、法國和盧森堡幾個發達工業國家,進入荷蘭的三角洲地區後分為幾個支流匯入北海。在19世紀40年代,萊茵河作為航運通道被不斷渠道化,因為是化工和一般工業的主要運輸走廊,萊茵河污染嚴重,被稱為“歐洲的下水道”。

20世紀50年代,相關國家成立了萊茵河保護國際委員會(International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution,ICPR),旨在防止化學污染以及其他水污染。1986年瑞士一家化工廠火災事故發生後,各成員國合作範圍不再僅僅限於水質方面,而拓寬到恢復萊茵河生態系統,使之“成為一個完整生態系統的動脈”,標誌是因污染大量死亡的鮭魚在2000年重返萊茵河。為了實現這一目標,除了降低污水排放、改善水質之外,ICPR還在萊茵河及其支流的許多大壩上大量投資修建了魚道,改善了許多支流上的棲息地,以便恢復產卵地並增強河流的自淨能力。該計畫最終提前完成,1995年,萊茵河及其支流中的鮭魚就已經能夠自然洄游並繁殖。

萊茵河

萊茵河到20世紀90年代,河流保護行動進一步發展為以大型河流為流域尺度的整體生態恢復。案例有美國的上密西西比河、伊利諾伊河等。

中國環保部門的主導思想,基本還停留在水質保護水平上,與國際先進理念存在著不小差距。例如太湖的污染治理:太湖沿岸企業從1998年便開始達標排放,但水體污染仍然呈加劇趨勢。

除了排污標準過低之外,更主要的原因是導致太湖藍藻水華爆發的主要元素氮、磷在水體中的含量很高。氮主要來自於工農業生產中的化肥流失,磷則主要來源於生活污水,但這部分污染至今沒有權威的調查數據,污染物來源和數量不清楚,治理措施的有效性也不明確。蓮藕等野生水生植物的生長對水體及底土中的氮、磷具有很強的吸收能力,對水體的富營養化具有較好的治理功能,但它們所生長的淺水環境已經被圍網養殖蠶食;濱岸帶濕地對入湖河水中懸浮物有很強攔截、滯留和吸附作用,但城鎮發展卻在不斷侵蝕濕地。