特徵

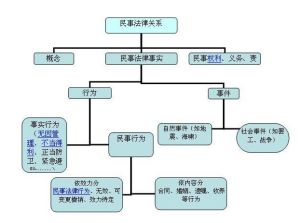

民事法律行為

民事法律行為(1) 民事法律行為是人為的法律事實

(2) 民事法律行為是一種表意行為

(3)民事法律行為以意思表述為要素

(4)民事法律行為包括合法行為和違法行為。

分類

一、單方面或多方面法律行為

這種分類的根據是當事人意思表示發生法律效果的不同條件。

(一)單方法律行為

民事法律行為研究

民事法律行為研究單方法律行為又稱“單獨行為”,是指基於一個當事人的意思表示而成立的民事法律行為。即只要一個當事人單方面作出意思表示,法律行為即可成立並引起行為人預期的民事法律後果。如遺囑行為,只須遺囑人作出處分其死後遺產的意思表示,遺囑即可成立並在遺囑人死亡時發生法律效力。屬於單方法律行為的還有委託授權行為、民事權利(如繼承權)的接受或者放棄、捐助行為、免除他人債務的行為等。

單方法律行為有以下特點:

1.單方法律行為依當事人單方面意思表示即可成立。但基於各種單方法律行為的不同性質,當事人的單方意思表示有時不必向特定的相對人作出(如設立遺囑的意思表示無須向繼承人或其他人作出即可成立);有時卻依法必須向特定的相對人作出方可成立(如債權人免除債務人所承擔的債務的行為,儘管不需要經過債務人的同意,但免除其債務的意思表示必須向債務人作出,才能發生債務免除的效果;同樣,放棄繼承權的意思表示,也必須向其他繼承人作出,才能發生繼承權放棄的效果)。在民法的傳統理論上,無須向特定相對人作出意思表示即可成立的單方法律行為稱為“無相對人的單獨行為”;必須向特定相對人作出意思表示才能成立的單方法律行為稱為“有相對人的單獨行為”。

2.由於單方法律行為無須他人同意即可成立,所以,單方法律行為通常只能為他人設定權利而不能單純為他人設定義務,即單方法律行為一般都是給予他人以某種利益(如遺囑行為係為繼承人或受遺贈人設定權利),或對他人的權利義務關係發生某種直接影響(如代理權的撤回、無權代理的承認等)。

3.由於單方法律行為根據當事人單方意思表示而成立,所以,也可根據當事人單方面的意思表示而發生變更或撤銷。例如,遺囑人設立遺囑後,可以隨時變更遺囑內容甚至撤銷已經設立的遺囑;被代理人向代理人進行委託授權後,可以隨時變更授權內容甚至撤銷代理權。但某些單方法律行為一旦成立即發生某種法律效果,行為人依法不得對行為進行變更或者撤銷。例如,繼承人放棄繼承權的意思表示一旦作出,即發生繼承權消滅的效果;監護人對未成年人實施的行為的承認的意思表示一旦作出,即發生該行為有效的法律後果。對此,繼承人放棄繼承權的行為和監護人的承認行為即不得變更,也不得撤銷。

(二)雙方及多方法律行為

雙方及多方法律行為是基於雙方或者三方以上當事人意思表示一致而成立的民事法律行為。與單方法律行為不同,雙方或多方法律行為中必須包含兩個以上一致的意思表示。事實上,雙方及多方法律行為指的就是各種契約行為。例如,作為雙方法律行為,買賣契約行為必須是買賣雙方協商一致才能成立;作為多方法律行為,三個以上當事人訂立合夥契約,必須經有關的多方當事人協商一致才能成立。

由於雙方或多方法律行為必須由雙方或多方當事人共同協商才能成立,所以,雙方或多方法律行為的變更或者解除,除法律有特別規定之外,也必須經過雙方或多方當事人的協商一致。

傳統民法理論將雙方及多方法律行為分為兩種類型:一是所謂“契約行為”,指基於雙方“對立”的意思表示一致而成立的民事法律行為。這裡的“對立”,指雙方當事人通過民事法律行為所追求的利益或目的不同(如買賣行為中,買受人的目的是取得貨物,出賣人的目的是取得價款)。大多數雙方法律行為都是契約行為;二是“契約行為”,指雙方或多方當事人“平行”的意思表示一致而成立的民事法律行為。所謂“平行”,指各方當事人追求的利益或目的都是一致的。如合夥契約中,各個合伙人訂立合夥契約的目的都是為了通過合夥經營而獲得利益。

中國民法未採用“契約”的概念,而是將雙方或多方法律行為統稱為“契約行為”

二、有償法律行為與無償法律行為

這種分類是根據雙方法律行為中,當事人雙方是否均取得一定的利益而劃分的。由於單方法律行為實際上只存在一方當事人,無所謂與相對方之間存在利益上的“對價”,所以,單方法律行為不存在有償及無償的問題。

(一)有償法律行為

有償法律行為是指一方獲得某種利益時,必須向他方付出相應的代價的法律行為。如買賣行為中,買受人獲得出賣物,必須向出賣人支付價款;而出賣人獲得價款,必須向買受人交付貨物。即有償法律行為中,當事人雙方必須“互為給付”。所以,有償法律行為又被稱為“有對價關係”的法律行為。 應當注意的是,民法上的“有償”,是指雙方存在利益上的交換事實,但不是指雙方通過實施民事法律行為所獲得的利益絕對相等(例如,出賣人基於某種考慮,願意將價值100元的物品以80元出賣給買受人。這種關係,也具有有償性質)。同時,所謂“有償”,也不一定絕對是指支付金錢,也可以表現為提供勞務、完成工作等。由於民法調整的財產關係主要是商品關係,所以,絕大多數民事法律行為都具備有償性質。

(二)無償法律行為

無償法律行為指一方當事人單純獲得某種利益而無須支付任何代價。也就是說,無償法律行為中,不存在“對價關係”。如贈與行為中,受贈人僅獲得贈與物而無須付出任何代價。屬於無償法律行為的還有借用行為、無息借貸行為、無償保管行為等。

三、諾成性法律行為與實踐性法律行為

這種分類根據的是民事法律行為的成立是否以一方向另一方交付實物為條件。所以,它也不適用於單方法律行為。

(一)諾成性法律行為

諾成性法律行為是雙方當事人意思表示一致即可成立的民事法律行為,亦即只要雙方達成協定,民事法律行為即可成立並發生效力,至於交付實物,是履行義務的問題,不影響民事法律行為的生效。如買賣契約行為,只要買賣雙方達成協定,契約即告成立,雙方即根據契約享有權利及承擔義務,而出賣人交付貨物及買受人支付貨款,是依契約的約定對各自義務的履行。絕大多數民事法律行為都是諾成性法律行為。

(二)實踐性法律行為

實踐性法律行為是雙方意思表示一致之後,必須一方向另一方交付實物才能成立的民事法律行為,即雙方達成協定時,民事法律行為尚未成立,對雙方不能產生約束力。一旦交付實物,民事法律行為即告成立。無償法律行為一般屬於實踐性法律行為,如借用、無償借貸、無償保管、無償運輸等行為。但根據我國契約法的規定,贈與契約屬於諾成性法律行為。

諾成性法律行為的當事人在雙方達成協定之後,一方於交付實物前反悔而為對方造成損失的,應當承擔賠償責任。

四、要式法律行為與不要式法律行為

這種分類根據的是民事法律行為應否採用法定形式。

要式法律行為是指應當按法律規定的方式而成立的民事法律行為,即如果法律對某些民事法律行為在方式上作了特別規定,則這些民事法律行為如果不採用法定方式,就有可能不能有效成立。如我國繼承法對當事人設立遺囑的方式作了特別規定,如果遺囑人未按法定方式設立遺囑(如採用錄音方式設立遺囑而無兩個以上的見證人在場見證),則遺囑行為無效。

不要式法律行為是指當事人可以自由選擇成立形式的民事法律行為,即當事人在意思表示方式的選擇上,不受法律的特別限制。例如,一般的買賣行為,當事人既可採用書面形式,也可採用口頭形式或其他形式。

這種分類根據的是兩個相互關聯的法律行為的相互地位。

主法律行為是指在兩個相互關聯的民事法律行為中,能夠獨立存在的民事法律行為。從法律行為是依附於主法律行為的存在而存在的民事法律行為。例如,甲向乙借款1萬元,由丙作保證人。此例中,存在兩個民事法律行為:一個是甲與乙之間的借貸契約行為,另一個是丙與乙之間的保證契約行為。保證契約行為的存在依附於借貸契約的存在(如果沒有借貸契約,就不可能存在保證契約)。因此,借貸契約行為是主法律行為,保證契約行為是從法律行為。

從法律行為隨主法律行為的成立而成立,隨主法律行為的消滅而消滅。主法律行為的變更或者撤銷,都會影響從法律行為的效力。

形式

在我國,民事立法確認民事法律行為可採用的形式包括:明示形式和默示形式兩大類。

明示形式

所謂明示形式就是行為人用積極的、直接的、明確的方式表達其內部意思於外部,具體包括用言語進行表達內心意思的口頭形式;用文字表達內心意思的書面形式及其他形式,所謂其他形式具體可表現為視聽資料形式和須經特定主管機關履行特定手續的特殊書面形式,諸如公證、審核批准、登記等。

(1)口頭形式

口頭形式是行為人通過言語表達其內心意思而成立的民事法律行為,諸如當事人之間當面交談、電話聯繫等。口頭形式是社會公眾在社會生活中廣泛適用於民事法律行為的形式。其優點是快捷、迅速,但是,因其缺乏客觀記載,在發生糾紛時難於取證,所以,口頭形式大多用於即時清結的小額交易行為,而金額較大的、非即時清結的民事法律行為,則不宜採用口頭形式。

(2)書面形式

書面形式是行為人以文字元號為表達內心意思而成立的民事法律行為。書面形式的優點是通過文字元號將行為人所實施民事法律行為的內容客觀地記載於一定的載體上,成為確定當事人權利和義務的依據,有利於防止民事活動中的異議和便於民事糾紛的處理。根據我國契約法第11條的規定,民事法律行為的書面形式包括契約書、信件和各種數據電文——電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件等可以有形地表現民事法律行為內容的形式。

(3)其他形式

①.視聽資料,就是行為人通過錄音、錄像等所反映的聲音和形象以及電子計算機所儲存地資料表現民事法律行為內容的形式。

②.公證就是由公證機關對於民事法律行為的真實性和合法性予以審查並加以證明的方式。公證的作用僅僅是證明民事法律行為上真實的和合法的。當發生爭議時,經過公證的民事法律行為具有最強的證據力,當事人不得以其他形式的證據否認公證的效力。應當強調的是,我國法律行為未經公證的,並不影響其法律效力。

③.審核批准就是指依法必須經有關主管機關審核批准才能成立的民事法律行為。

④.登記形式就是指依法必須向有關主管機關辦理登記才能生效的形式。在我國,基於不動產的公信原則。與不動產(如房屋、土地、交通工具等)相關的民事法律行為一般都依法要辦理登記。這是此類民事法律行為的必備形式。

默示形式

默示形式是指不依賴語言或文字等明示形式,而通過某種事實即可推知行為人的意思表示而成立的民事法律行為形式。行為人雖然並沒有作出明示的意思表示,但根據法律的規定,可以認定行為人的某種客觀事實狀態就是表達同意進行民事活動的意思。

法律對民事法律行為的默示形式是有嚴格限定的。只有在法律明確規定的情況下才能認定行為人以默示的形式表示其意思,例如,我國繼承法第二十五條規定:“繼承開始後,繼承人放棄繼承的,應當在遺產處理前,作出放棄繼承的表示。沒有表示的,視為接受繼承。受遺贈人應當在知道受遺贈後2個月內,作出接受或者放棄受遺贈的表示,到期沒有表示的,視為放棄受遺贈。”

特例

下列民事行為無效:

(一)無民事行為能力人實施的民事行為

(其中,無民事行為能力人所為的純獲利民事行為有效,其他民事行為要經過其代理人的追認,因此可視為效力待定的民事行為);

(二)限制民事行為能力人依法不能獨立實施的

(限制民事行為能力人依法不能獨立實施的雙務民事行為需要經過其法定、指定代理人的追認,在未追認期間效力待定);

(三)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下所為的;

(其中,一方以欺詐、脅迫手段損害國家、集體利益的行為確定無效,損害個人利益的行為為可變更或者撤銷的民事行為)

(四)惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的;

(五)違反法律或者社會公共利益的;

(六)經濟契約違反國家指令性計畫的;

(七)以合法形式掩蓋非法目的的。

無效的民事行為,從行為開始起就沒有法律約束力。

下列民事行為,一方有權請求人民法院或者仲裁機關予以變更或者撤銷:

(一)行為人對行為內容有重大誤解的;

(二)顯失公平的。

被撤銷的民事行為從行為開始起無效。

另外,民事法律行為可以附條件、附期限,附條件的民事法律行為在符合所附條件時生效,附期限的民事法律行為在所附期限屆滿時生效。

效力類型

法律

法律 (一)無權處分行為

無權處分行為是指是無處分權人以自己名義對他人權利標的所為之處分行為,該行為若經有權利人同意,效力溯自處分之時起有效;若有權利人不同意,則效力確定為無效。

(二) 欠缺代理權的代理行為

無代理權人所為之“代理行為”對本人是沒有效力的,但若本人事後追認,就成為名正言順的“代理行為”,對本人發生效力;若本人否認,則該行為對行為人生效。在本人承認與否認前,該行為的效力處於不確定狀態。

(三) 債務承擔

債務承擔是債的效力不變而由第三人承受債務的民事法律行為。由於債務承擔的效果是更換債務人,而新債務人的清償能力影響到債權人利益,故債務承擔須經債權人同意始對債權人生效,在債權人同意之前,債務承擔行為處於效力不確定狀態。

(四) 限制行為能力人待追認的行為

這是指限制民事行為能力人事實超越其民事行為能力範圍的行為,這類行為若獲法定代理人追認,即變為有效法律行為,反之,無效民事行為。