外形構造

龍頭

龍頭龍頭講究六件法寶:“龍角、翅子、蟾蜍、龍珠、龍眼、鬍鬚”,這六件法寶都有各自的寓意:龍頭的兩角可以防禦對方作惡,也可以造潭拱河(龍頭頂部後方兩個尖尖的即是龍角);龍頭兩側的雙翅能讓它呼風喚雨、騰雲駕霧。翅子分大翅子和小翅子。大翅子上插有5根長翅苗,4根短翅苗。小翅子上插有5根短翅苗,大小翅子上都有著美麗的花朵。一般小翅子上的花朵是五顏六色的,大翅子上的花朵則是單一的一種顏色;頭頂的蟾蜍是降服飛蜈蚣的法寶,相傳蟾蜍能讓神龍順利升天,如果神龍沒有蟾蜍的保護,就無法升天(緊挨著龍角前面的即是蟾蜍);口中的避水珠可以讓它劈波斬浪;眼睛可以穿山透海;鬍鬚可以祛病消災。龍頭上的眼睛、舌頭都可靈活擺動,龍嘴裡的龍珠也可以隨著龍頭的舞動而自由轉動。龍眼貼有小型鏡片,可反射太陽光芒,這樣就使得整條龍燈更富有精神與活力,也更加活靈活現、栩栩如生。龍頭的前胸色彩艷麗的地方叫“水甲”,後背顏色單一的地方叫“旱甲”。整個龍頭高約4.5米,寬約1.5米,重約35斤。

龍頭

龍頭龍衣是按照金(黃)、木(橙)、水(白)、火(紅)、土(紫、烏)“五行”顏色的布料織繡而成的。龍衣前身兩側各繡一條龍和龍珠,後身兩側各繡一隻鳳和太陽,太陽正中有一個“日”字。有的龍衣上面還繡有八仙的圖案,例如中店(黃)、東街(紅)、解家林和壋子楊家灣的龍燈。

楊店龍燈的節數沒有嚴格規定,有十二節的,也有二十四節的,分別代表著一年中的12個月份和一天中的24個小時,甚至還有更多節數的,但多為雙數。本詞條主要講解的“鎮區龍燈”一般是12節,但也有例外的,比如壋子楊家灣的龍燈每逢閏年就會在12節的基礎上再增加一節,即13節。除楊店五條街每條街都有兩條龍燈外,一般大灣有兩條,小灣一條。

鎮區分布

看龍燈

看龍燈楊店鎮號稱“龍燈之鄉”,全鎮有126條龍燈,幾乎每個村每個灣都有舞龍的習俗。其中最具有代表性的就是每年正月十三和正月十五在一起舞龍並且同上東天符廟及侯家大廟的26條龍燈(即“鎮區龍燈”),這些龍燈都用兩根麻繩連線龍頭、龍尾,顯得別具一格,而且讓龍頭、龍尾獨立,這樣玩起來就更加省力。楊店龍燈的數量不能增加、不能減少,更不許隨意轉讓,都由各自的“頭人”(即當年舞龍的發起者、組織者)掌管。這裡的人崇龍燈、愛龍燈,玩龍燈完全是由村民自發組織、自願參與的,是真真正正完全沒有政府干預的民眾性活動。龍燈玩得熱鬧、玩得和氣、玩得傳統、玩得規矩。玩燈的規矩保留了先人的傳統,每年玩龍燈的時間是固定的、行進的路線是固定的、集合的順序也是固定的。楊店龍燈被楊店當地的老人們親切著稱呼為“燈神菩薩”。當然,以前因此龍彼龍出場次序之爭,以致龍頭、龍身、龍尾舞動不當,宗族地界等也發生過群體械鬥事件。隨著當地管理力度的加強,故禁止玩霸王燈、房族燈、門頭燈,提倡玩文明燈、和氣燈、平安燈。

“鎮區龍燈”包括5條明代遺留下來的老街(西街、北街、正街、中店、東街)和12個自然村(夏家砦、馮劉畈、劉家砦、張家灣、周家樓、王家砦、壋子楊家灣、滿堂畈、張家畈、龔家港、解家林、劉家崗)的龍燈。這十多個村灣的龍燈歷來都在正月十三和正月十五一起舞龍,並且還要朝拜共同的大廟——鎮區中心的東天符廟和鎮北乃武砦的侯家大廟,是楊店鎮為數不多的“團結燈”和“友誼燈”。這十多個村灣的龍燈每年正月十三和正月十五都互相拜年,傳為楊店鎮最美的一段舞龍佳話,同時也在來楊店看燈的遊客中口耳相傳、流傳最廣,甚至吸引了一些外省甚至外國友人們的“慕名”觀看。除了以上村灣外,還要說明的是每年正月十三楚江院的龍燈和本灣的“娃娃高蹺”也會朝拜東天符廟及侯家大廟。楚江院是鎮區內唯一擁有高蹺的灣。

西街、北街、正街、中店、東街這五條街是鎮區內所有灣的龍燈朝拜東天符廟時的必經之路。“月半”期間以這五條街為中心,街道以南為鎮南,街道以北為鎮北。鎮北多以玩獨燈(只有一條龍燈)為主。玩“獨燈”和玩“獨立燈”不是一個概念,“獨立燈”指的是不與其他各村各灣一起舞龍的“自由龍燈”。楚江院的龍燈即是“獨立燈”。

| 街上 | 西街、北街、正街、中店、東街 | 10條 | 馮劉畈、王家砦、解家林、劉家崗、壋子楊家灣、滿堂畈、張家畈、龔家港各1條(8條),其他灣(街)各2條(18條),加上“楚江院”獨立燈(1條)共27條 |

| 鎮南 | 夏家砦、馮劉畈、劉家砦、張家灣、周家樓、王家砦 | 10條 | |

| 鎮北 | 壋子楊家灣、滿堂畈、張家畈、龔家港、解家林、劉家崗 | 6條 | |

| 獨立 | 楚江院 | 1條 |

| 龍燈照 | 地名 | 數量(條)/顏色 | 備註 |

龍燈 龍燈 | 西街 | 2/淺紅、深紅 | 楊店五條街的 第一條街,也是最西邊的街; 每年正月十三“開光”正月十四“拜年”正月十五“燦燈”都在一起的“ 兄弟龍燈”,為楊店街上所少見; 每年正月十四上午半天經常跟 北街、正街及王家砦的龍燈一起向商家、醫院等公共場所拜年 |

北街龍燈 北街龍燈 | 北街 | 2/烏、橙 | 西街和正街之間往北的一條街即為北街; 北街的烏龍是鎮區內 唯一的烏龍; 每年正月十四上午半天經常跟 西街、正街及王家砦的龍燈一起向商家、醫院等公共場所拜年 |

正街龍燈 正街龍燈 | 正街 | 2/白、紫 | 正街是楊店五條街的 正中心; 每年正月十四上午半天經常跟 西街、北街及王家砦的龍燈一起向商家、醫院等公共場所拜年 |

中店龍燈 中店龍燈 | 中店 | 2/黃、橙 | 每條龍燈都有屬於各自獨立的馬腳,是楊店五條街上唯一兩處有馬腳的街(如圖) |

| 東街 | 2/白、紅 | 年年東街 人最多; 東街由於被加油站阻隔,是唯一一條 不與前面四條街相連的街,也是最東邊的街; 有 東天符廟一座 | |

夏家砦龍燈 夏家砦龍燈 | 夏家砦 | 2/紅、白 | 白龍的龍頭和龍尾均為 紅色; 建有 夏氏宗祠; 平時兩條龍燈一前一後相隔較遠,關鍵時候後面的白龍才會跟前面的紅龍“合為一體”(見本詞條《舞龍習俗·正月十五》附圖“夏家砦龍燈合體”) |

| | 馮劉畈 | 1/紅 | 每年正月十三,經常跟夏家砦的龍燈一起舞龍,形影不離 |

劉家砦龍燈 劉家砦龍燈 | 劉家砦 | 2/紫、紅 | 其中有一條龍燈“是在一夜之間趕製出來的”(見本詞條《奇聞趣事·一夜成雙》) |

| 張家灣 | 2/淺紅、深紅 | 又名“ 滾子河張家灣”,或者可以直接稱之為“滾子河村”; 建有 張氏宗祠; 兩條龍燈的 尾巴各不相同 | |

| 周家樓 | 2/淺紅、深紅 | 周家樓的獅子頭是鎮區內最大的獅子頭,獅子馬腳也很有精神 | |

王家砦龍燈 王家砦龍燈 | 王家砦 | 1/黃 | 每年正月十四上午半天經常跟西街、北街、正街的龍燈一起向商家、醫院等公共場所拜年 |

| 壋子楊家灣(不可直接稱呼為“楊家灣”) | 1/紅 | 每逢閏年,便會在12節的基礎上增加一節(13節) | |

| 滿堂畈 | 1/紅 | 每年正月十三上侯家大廟之前經常跟 壋子楊家灣的龍燈一起迎接遠來的龍燈; 有 採蓮船一隻 | |

| 張家畈 | 1/ 紅 | 每年正月十三上侯家大廟之前,經常跟龔家港的龍燈一起迎接遠來的龍燈 | |

龍燈 龍燈 | 龔家港 | 1/紅 | 很早以前跟張家畈合玩一條燈,後來兩個灣分家後另造一條,因此長相、顏色跟張家畈龍燈差不多一個樣(後來龍頭才發生變化),出門也是挨著一前一後,可以說與張家畈的龍燈是一對雙胞胎 |

| 解家林 | 1/紅 | 有解家林的龍燈就會有劉家崗的龍燈,兩地龍燈形影不離,如影隨形 | |

| 劉家崗 | 1/黃 | 劉家崗沒有獅子,有兩隻“獅子狗”(如圖) | |

楚江院龍燈 楚江院龍燈 | 楚江院 | 1/紅 | 有“娃娃高蹺”,素有楊店鎮“高蹺之鄉”美稱 |

特別說明

說法講究

楊店的玩龍燈一般分為“扎燈”、“練燈”、“鬧燈”(前序)、“開光”、“會燈”、“燦燈”(後序)幾個階段。楊店玩燈的日期一般指的是正月十三到正月十五的標準日期(因為這幾天龍燈才在一塊玩),這一期間統稱“月半”。正月半為正月十五元宵節。每年月半過後,龍頭及龍尾都要保留並收回。等臘月一到,紙紮匠就要開始著手重新紮制,這叫“扎燈”。正月十三的前幾天將龍燈身體部分的架子擺出扯直看有無損壞,這叫“練燈”。楊店鎮大多數村落都是在正月十三開始舞龍,故在舞龍前一個星期(龍燈還未出現)的夜間敲鑼打鼓是為“鬧燈”。

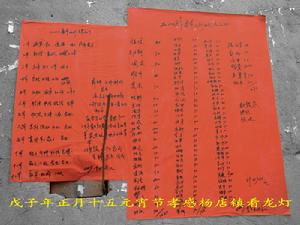

燈錢紅榜

燈錢紅榜

燈錢紅榜布置布景

龍燈都有著屬於自己的“家”,稱為“布景”。布景有簡易與複雜之分,簡易的布景可以只是一個擋雨的篷子外掛兩個燈籠甚至沒有布景;複雜的布景不僅有擋雨的篷子、燈籠,而且還有“門”及貼在“門”左右的對聯,插在“門”上的五彩旗子等。鑼鼓家業

在楊店舞龍,總少不了舞龍時跟隨龍燈的舞龍樂隊,這些舞龍樂隊的人所敲擊的打擊樂器就叫做“鑼鼓家業”(方言,指民間樂器)。組成舞龍樂隊的“鑼鼓家業”一般有兩個蘇鑼、兩個大鑼、一個小鑼(又稱“手鑼”,不繫繩,可以敲幾下扔向空中再用手接住)、一個大鈸、一個大鼓和兩個小鼓等。民間敲鑼打鼓有多種樂譜,比如“五子登科”“七子團圓”“十三太保”等,多用於喜慶的時候。楊店舞龍時所敲擊的鑼鼓的樂譜一般有二板拍、三板拍、七板拍等。二板拍是這樣的:“齊齊/況,齊齊/況,齊齊/況況/齊齊/況”(重複);三板拍的則是這樣的:“齊齊齊/況,齊齊齊/況,齊齊齊/況/齊齊齊/況”(重複);七板拍的是:“齊齊齊齊/齊齊齊/況,齊齊齊齊/齊齊齊/況”(重複)等,以上都是很簡單的幾種。還有比較複雜但也是經常敲打的,如:況況況況/況況齊況/齊齊/況,齊齊齊齊/況/齊況/齊齊/況,齊齊齊/況況,齊齊齊/況況,齊齊齊/況況/齊況/齊齊/況,齊齊齊齊/況/齊況/齊齊/況/齊齊齊,況齊/況齊/齊齊齊,況齊/況齊/齊齊齊,況況/齊況/齊齊/況,齊齊齊齊/況/齊況/齊齊/況...(重複)...況況況況況況況況況況(一直重複)況況/齊齊,況況/齊齊,況況/齊齊,況況/齊齊,況況/齊齊(感情色彩越來越激烈)...況況/齊況/齊齊/況(突然轉彎)...(重複上面)。這樣敲打十分鏗鏘有勁,音韻優美和諧,如潺潺流水般滋潤著人們的心靈。楊店舞龍敲鑼打鼓不僅是一門學問,也是一門技術,更是一門藝術。像這種複雜多變的敲法帶有十足的節奏感,其感情色彩極其濃郁,其音律時常變化多端:敲得慢就顯得很嚴肅,敲得快卻顯得很活潑。舞龍時伴隨著這種有節奏的鑼鼓聲,令人回味無窮。一個視覺享受,一個聽覺享受,既飽了眼福,又飽了耳福。楊店鎮區龍燈所在的各村各灣鑼鼓敲打節奏已趨統一,現在越來越多的十五歲以上的年輕人也都會敲打“鑼鼓家業”。

龍鳳旗幟

龍鳳旗幟

龍鳳旗幟玩燈套裝

玩燈套裝的顏色取決於龍燈的顏色,如西街的龍燈是淺紅和深紅色的,那么玩燈的套裝也是淺紅和深紅色的;正街的龍燈是白色和紫色的,玩燈的套裝就是白色和紫色的。有的地方很現代,把那種古樸的套裝改成現在的運動服(比如夏家砦)。如果沒有嚴格規定,一般是很少有人穿玩燈套裝的。規矩與禮儀

互相拜年

| 正月十三(上廟): | 鎮南及街上的龍燈向鎮北的龍燈拜年(首拜) |

| 正月十四(拜年): | 各村各灣的龍燈挨家挨戶給本灣人拜年(串門拜年) |

| 正月十五(轉鄉): | 鎮北及街上的龍燈向鎮南的龍燈拜年(回拜) |

敬禮

獅子敬禮

獅子敬禮約燈

當要上大廟的時候,灣里的每條龍燈都會到街上去集合,每個灣的龍燈並非直接去街上,它們需要經過附近的灣並把附近灣里的龍燈帶著一起去下一個灣,按照這種“順序”最後才到街上去,像這樣類似“打招呼” 的方式就叫“約燈”。 當然,街上挨得較近的龍燈固然也要約燈,它們約燈的方式是某條街上的龍燈到附近的街上去轉一圈後再回來,不久,受到“邀請”的街的龍燈也會來到剛剛約它們龍燈的那條街去轉。與灣里的龍燈“約燈”所不同的是,街上的龍燈有著“你約我,我也約你”的相互性。接燈與送燈

每個村(街)的龍燈都可以成為“東道主”,作為“東道主”村(街)的龍燈每當外地的龍燈要來自己村(街)時,自己村的龍燈必須到村(街)口迎接外來的龍燈或在村(街)尾送外來的龍燈。這就好比客人在主人家作客,主人需要到門外接(或送)遠來的客人一樣。馬腳解說

玩龍燈前都要有“馬腳”來管束、指揮龍燈。馬腳分“乾獅保”(音)(拿著“神棍”的馬腳)與“獅子”(拿著“獅子頭”的馬腳),其中“乾獅保”權力最大、管事最多最嚴,“獅子”次之,龍燈最小但為“主角”,只要龍燈碰到他們,發現龍燈拉得不夠直並且舉得不夠高便會遭到“乾獅保”“神棍”的“襲擊”和“獅子”的“獅頭”“攻擊”。一般先是“‘僵’‘馬腳’”然後才 玩龍燈。“馬腳”由各村指定傳人,“僵”馬腳的人拿起點燃的黃表紙向龍燈敬個禮,然後向馬腳的香案再敬一個禮並隨著人們圍在他身邊打鑼敲鼓、吶喊聲狂蹦起來,雙手朝天,示意要脫下上衣披上專屬肚兜。“僵”下來後的馬腳就像神靈附體一樣,不怕冷,不能講話只能做手語,而且手上燃鞭不怕痛,還敢閉眼走路及沖跑。渾身好像篩糠一樣的顫抖,拚命的搖擺著頭,嘴裡發出“卟卟”的聲音。他們喜歡聞焚香散發的氣味,由頭人招呼,以免他們橫衝直撞導致發生意外事件。當不需要他們的時候,也是敬禮後“恢復”為常人,就是“轉馬”,也稱“下馬”。舞龍習俗

正月十二

正月十二主要是龍燈開光和上土地廟的日子

正月十二這天有人把新龍頭和新龍尾從紙紮鋪里請出來,與龍身連線在一起,再擺上貢品,插上香蠟,請來道士,準備開光。開光時,所有頭人全部跪在龍燈面前,道士與其助手敲大鑼大鼓念經,念的都是當年頭人的名單以及為此次玩燈捐款的人數等等。念時,也時不時有人送來長長的代表著吉祥和如意的紅布條兒搭在龍頭上,稱為“搭紅”。念完後用點燃的黃表紙或蠟燭在龍眼處頓一下(“點睛”)並將蒙在新龍頭眼睛上的有色紙撕去,然後再用蠟燭或黃表紙繞整個龍身一圈,表示龍燈已“顯靈”,可以玩了。最後燃放鞭炮、煙花,七八箱煙花伴隨叫聲鑽入天空,好不熱鬧。這就是“開光”的全過程。[11-12]開光大致需要花上一個半小時左右。開光是首次舞龍之前最重要的一個前提,可以說是“無開光不玩燈”。開光結束後僵馬腳並上土地廟,白天的活動就宣告結束。有馬腳的灣(或街)到了晚上可以僵馬腳,一直僵到晚上十一點鐘甚至更晚。正月十二這一天因為有些地方的龍燈還未開光(西街、北街等地方的龍燈在正月十三開光),所以龍燈都不集合(各玩各的)。

正月十三

正月十三主要是上(大)廟的日子,也是人最多的時候

| 東天符廟: | 鎮南及街上的龍燈正月十三朝拜東天符廟(去往侯廟) 鎮北及街上的龍燈正月十五朝拜東天符廟(準備轉鄉) |

| 侯家大廟: | 正月十三鎮南、鎮北及街上的龍燈一同朝拜侯家大廟,一年一次 |

西街南夏家砦、馮劉畈龍燈“祭廟”

正月十三上午十點左右,夏家砦的兩條龍燈就會帶著本灣附近馮劉畈的龍燈來到西街的南部“祭廟”。西街南部原來是一處稻場,夏家砦在此建了一座祠堂,後來被毀,但夏家砦及馮劉畈的龍燈每年正月十三上午都要來此“祭廟”一次:首先獅子喝彩,喝完彩後,三條龍燈(夏家砦兩條,馮劉畈一條)就馬上舞龍。北邊一條,南邊兩條相對著舞龍,彼此換位置(這邊過去,那邊過來)玩三回合。然後還會去北街菜市場內舞龍,北街菜市場那裡以前也有夏家砦的廟。因此楊店舞龍還是跟歷史扯得上半點關係的。夏家砦和馮劉畈的龍燈是最先踏入楊店街上打頭陣的灣里的龍燈,他們的到來就預示著其他灣里的龍燈的陸續到來。

北街西天符廟遺址舞龍

在北街烏龍前方不遠處設有兩座香案,設香案的地方曾有一座西天符廟,後來“文革”時期慘遭毀滅,但每年正月十三到正月十五,鎮區內的龍燈都會到此處“祭廟”。依照舊俗,所有龍燈都要按照“西街-北街-公路”的路線轉兩三圈後再回到西街以“西街-正街-中店-東街”(這四條街都是東西向)的路線來到東天符廟。

上東天符廟

龍燈

龍燈在楊店鎮區本來有兩座天符廟——東天符廟和西天符廟。西天符廟原來建在北街官塘(古代做官的人為自己所挖的池塘,已填平)東側,但於上世紀60年代末70年代初“文革”期間建加工廠時被毀;東天符廟即現在依然矗立在東街村頭黃孝公路(桃花驛大道)邊上的天符廟。

東天符廟內供奉著多位佛道兩教菩薩,其中有大家所熟知的濟公活佛,送子觀音,財神爺,“佛教四大菩薩”里的三位菩薩:文殊菩薩、觀音菩薩和普賢菩薩,“武聖”關公,土地公和土地婆等,其中最著名的就是“天符菩薩”,天符廟便因“天符菩薩”而得名。傳說天符菩薩是天上文曲星轉世,於明朝末年降生在孝感塗巷(現屬孝昌縣)一個農民家,長大學成後來到楊店當私塾先生教書。學堂就設在西廟舊址,後又設在東廟處。有一天晚上,先生作了一個夢,夢中玉皇大帝對他說:“這個地方(楊店)人心太壞,我將派人在附近的鎖口井裡投下毒藥,把他們全部毒死,以示懲戒!”先生醒來時嚇出一身冷汗,他找不出解救百姓的辦法,但又不敢叫老百姓不吃井水,擔心泄露天機會遭到更嚴厲的懲罰。無奈之下,只得連夜給幾個得意門生留下短箋:“為救百姓,我先去了,爾等珍重!”趕在天亮之前捨身投井。有四個學生看到留言,忙趕去救先生,也都掉到井裡被淹死。第二天清早,老百姓前來打水,看見井裡死人了,都不敢吃井水,老百姓就這樣得救了。後來玉帝看見這裡的人依然活著,但心眼變好了許多,就派天神下來查訪。天神將調查情況向玉帝如實稟報,玉帝聽後大為感動,為了嘉獎先生的德行,將其封為“金容大帝”,並封那四個為搶救先生落井而死的學生為天神。同時為讓下界都知道封神之事,就在先生教學的兩個地方降下五彩祥符,人們都能從“天降符瑞”中看到兩行文字:“敬重天符,永保太平”。人們知道了原委,就稱金容大帝為“天符菩薩”,並在他教過書的兩個地方分建東、西兩座天符廟。把天符菩薩塑成坐像,供在中間;四個小天神塑成站像,站立兩邊,常年供奉祭祀,以感謝天符菩薩及四個小天神的救命之恩。

東天符廟始建於明末,距今將近有400年了。此廟建後經過多次維修:1790年(清道光8年)擴建過一次;

1935年(民國24年)全面修理一次。兩次修葺,廟門前檐的壁畫、兩側的六稜柱,上面堆塑的立體魁星點斗,雙龍抱柱的神龕等,都窮形盡相,栩栩如生。後東天符廟遭日寇破壞。1945年,抗日戰爭勝利,由各鄉親資助,此廟再次得到修復,並把天符菩薩從侯家大廟迎回。“文革”期間,由於失修,屢遭傾圮。1992年,因淫雨成災,東天符廟除廟門外,幾乎全部夷為平地。經多方努力,東天符廟又於1994年9月25日破土動工,1995年元月按原址、原向、原規模圓滿修復。

楊店高中老師、《桃花詩刊》原主編楊復初先生曾經撰聯:

一、正門聯:

天有九重,處高聽卑,在世間懲惡揚善;

符憑一道,敬神役鬼,為人類祛病消災。

二、大殿聯:

金光萬道,容態百端,佑一方安康,威靈早顯桃花驛;

大德千秋,帝鄉八表,消九土禍祟,庇澤長綿楊店街。

東天符廟隸屬於東街,由東街管轄。正月十三當鎮南、街上的龍燈上廟時,東街的龍燈在東天符廟北面為龍群送行;正月十五鎮北、街上的龍燈上廟時,東街的龍燈則又在東天符廟東面為龍群送行(龍群往北走,去往侯家大廟;龍群往東走,開始“轉鄉”),這就跟之前所說的客人在主人家作客,主人需要到門外接(或送)遠來的客人一致。等龍群遠走後,東街的龍燈才最後在東天符廟前舞龍,然後加入到去往侯家大廟或“轉鄉”的龍群中。

東天符廟由於地處於黃孝公路(桃花驛大道),道路狹窄,人也特別多,很多外地來楊店看燈的人都【誤以為】東天符廟的龍燈最多,其實不然。下文要介紹的侯家大廟才是真真正正的“龍山人海”,侯家大廟的龍燈才是最多的!(鎮南、鎮北及街上的龍燈全都要去侯家大廟集合輪流舞龍)。

去侯廟的路上

正月十三上午當鎮南、街上的龍燈朝拜完東天符廟後緊接著去四公里外的侯家大廟(在鎮北侯廟村乃武砦)朝拜進香。侯家大廟雖小,但卻有著“總廟”之美譽,裡面供奉著新中國開國領袖毛澤東和眾神仙的畫像及塑像。正月十三鎮區內所有的龍燈都要來此朝拜。侯家大廟路途遙遠,要過農田、跨草地、走小路,宛如第二次“長征”。當朝拜完東天符廟後的龍群正趕往侯家大廟的路上時,鎮北的龍燈也要早早的出面“接燈”,以迎接萬里“遠遊”而來的長龍隊。當然,“接燈”後鎮北的龍燈也一樣會加入到龍群的隊伍中來。就這樣,浩浩蕩蕩的二十多條的龍燈隊(鎮區26條龍燈全部到齊)及近十萬不辭路途遙遠的“遊客”們直奔侯家大廟而來。

上侯家大廟

來到侯家大廟(簡稱“侯廟”),所有龍燈先等候“獅子”的到來,等“獅子”在廟門口喝完彩就開始輪流舞龍。侯家大廟與東天符廟不同,侯家大廟前場地很大,可容納數百萬人,所以可以分為東西兩個區域舞龍。在侯家大廟舞龍,可謂玩燈的最高潮,鎮區內所有的龍燈輪番舞動,翻江倒海;旌旗招展、鑼鼓喧天;樹上屋頂上人山人海,鞭炮的硝煙瀰漫在上空,鑼鼓聲、鞭炮聲如煮粥似的爆響。侯家大廟因為離鎮區較遠,故每年正月十三隻來一次。

在侯家大廟舞龍後,返程時也要在附近村灣里的稻場上繼續舞龍,直到下午三四點鐘結束。這裡需要說明一下的是,龍燈在每一個灣里舞龍的時候,需要圍繞這個灣轉兩個大圈,所以轉來轉去發現還在起點上,這很正常,這兩個大圈代表著這個灣的龍燈“接燈”和“送燈”。接燈時轉一個大圈,送燈時也要轉一個大圈。相傳龍燈隊伍直線離開就是開了一條河,龍王爺就沖走了;繞一個圈便是一個潭,龍王爺就深藏其中。

楚江院龍燈及“娃娃高蹺”

正月十三這一天,自稱為“楊家將後人”並且有著楊店鎮“高蹺之鄉”美稱的楚江院的龍燈及本灣最有代表性的高蹺隊也會去朝拜東天符廟及侯家大廟。由於楚江院的高蹺皆為十多歲左右的少年所踩,故楚江院的高蹺又稱“娃娃高蹺”。一般情況下,楚江院的高蹺隊在前,龍燈殿後,中間保持一定距離且各有各的舞龍樂隊。楚江院是楊姓村灣(全灣人都姓楊),也是楊店鎮區內唯一有著“高蹺”的灣。

正月十四

正月十四主要是龍燈給每家每戶拜年的日子,俗稱“搜旮旯”(sōugáiluò)

鎮區內的龍燈在這一天都不集合,也就是說各玩各的。灣里的龍燈休息,晚上才有馬腳串門挨家挨戶拜年;而楊店五條街上的龍燈則會玩一整天。街上的龍燈在這一天上午半天主要給商家、學校、醫院等公共場所拜年,下午半天才挨家挨戶拜年。原先是某灣的人後來搬到某條街上定居,那個灣的龍燈也會特地前來給定居在某條街上的人拜年。龍燈拜年前都要把香案擺在大門前,燃放爆竹請來龍燈,且不許在龍燈所到之處晾曬衣物。有宗教信仰的家庭,龍燈一般不會前去拜年。

正月十五

正月十五主要是龍燈轉鄉的日子

正月十五鎮北的龍燈就要到鎮南的村落舞龍,是為“轉鄉”,也稱“下鄉”。

由於正月十三鎮北的龍燈為了等待鎮南及街上的龍燈,所以沒去東天符廟,正月十五鎮北的龍燈才和街上的龍燈一起上東天符廟,然後開始“轉鄉”。正月十五龍燈“轉鄉”要去的地方依次是夏家砦、馮劉畈、張家灣、周家樓、王家砦和劉家砦,當然這幾個灣的龍燈也要跟著一起到下一個灣去舞龍,最後到了劉家砦時龍燈就要分道揚鑣,鎮南的龍燈返回到灣里去,鎮北的龍燈從街上經過才回灣里去,“轉鄉”才算作正式結束。一般情況下轉鄉結束時間大約是下午三四點鐘左右。如果正月十四龍燈拜年的時候還有幾家沒有拜完,則可以在正月十五轉鄉結束後繼續拜年。

正月十五龍燈轉鄉其實是一種禮節,因為正月十三上侯家大廟的時候鎮南、街上的龍燈都去過鎮北的一些村落舞龍,所以正月十五就反過來,鎮北、街上的龍燈就到鎮南的一些村落舞龍,正所謂“禮尚往來”也!有來有往正是楊店鎮區內舞龍對於“以禮相待”的重要體現。

正月十五中午楊店街上及附近的龍燈又會集到天符廟朝拜後去較遠的夏家砦、馮劉畈、張家灣、周家樓、王家砦、劉家砦等大大小小几個灣。是為“轉鄉”,也稱“下鄉”。正月十五“轉鄉”又正好與正月十三“上大廟”相呼應,遠方的龍燈去街上玩,街上的龍燈也固然到遠方的灣去玩,“禮尚往來”,也正是楊店龍燈“魅力”的所在。 “轉鄉”完畢後回各自的地方接著昨天繼續拜年。

燦燈

午夜十一點半就準備 “燦燈”,也稱“送燈”、“龍升天”。“燦燈”前,各家男女老幼點上香燭,圍成圓圈,圍聚在一起點上一堆篝火,也有的地方一字排開,而且把幾十根蠟燭插在龍燈附近,燃放孔明燈,點燃鞭炮禮花,使之成為又一個熱鬧的“除夕夜”。“燦燈”時由頭人將龍燈的眼睛和舌頭及嘴裡的龍珠取下拋入火堆里,所有人屈身跪在大火堆旁“送龍神升天”,祈求風調雨順,五穀豐登 。燦燈後有老者“喊彩”祝福 。

正月十六

個別地方如東街、夏家砦正月十六還要玩一天,正月十六玩的龍燈就稱作“陰九”龍燈。夜燈

正月十三至十六每當到了傍晚,人們就會把龍燈身上的彩色外衣脫下換上清一色的可透光性白色龍衣,裡面插上蠟燭或放入手電筒,等到了晚上八點,除了龍頭龍尾比較重的部位由大孩子“包了”以外全由小孩子們玩,最小二三歲,有父母陪同。 然後去上白天去過的天符廟。最後“回家” ,排隊等待“免費”可口的美味食品。每天如此,只不過正月十五最後一天從晚上九點玩到凌晨零點非常辛苦,就會有雙份的。這就叫“玩夜燈”。

接燈酒

玩龍燈過後的一天,即正月十六、十七,就要喝“接燈酒”,迎接下一屆頭人的到來。

發展規劃

2011年成立孝南區楊店舞龍協會,組織舉辦第一屆舞龍匯展。加強理論研究,擴大社會影響,交流舞龍技藝。2012年設立民間藝術保護基金和重點民間藝人專項津貼。鼓勵老藝人授業傳藝,培養後繼新人。

2013年舉辦孝南區第一屆高龍藝術節,進一步促進楊店高龍的傳承、發展。

2014年建立健全楊店高龍的各項機制,並納入政府經費預算。建設楊店文化旅遊區,讓全國人民前來參加楊店舞龍匯展。規範管理,保證楊店高龍活動正常運轉,加大普及和提高力度,使其藝術進一步的繼承、發揚和創新壯大。

2015年建立楊店高龍旅遊區的專項資金,並組成專班專人服務於人民民眾,進一步把高龍活動進行歸類、整理檔案,編製成書,讓全國甚至全世界人們都能榜上有名,並世代傳承下去。

為有效地保護和傳承楊店高龍,採取的保護措施有:

1、建立在楊店鎮黨委的統一領導下,成立以黨委書記為組長的楊店高龍保護小組;

2、成立了工作專班,並分工到人,簽訂了工作目標責任書;

3、建立機制,制定保障措施,孝南區早在2005年就成立了民保領導小組和保護中心,向財政局申報了保護專項經費。同時將楊店高龍列為區級第一批民保重點項目,現逐級向市、省申報第三批非物質文化遺產重點項目;

4、區政府、文體部門及鎮黨委、政府高度重視,每年正月從人力、財力等方面加強對楊店高龍的扶持,將此項目列入每年的工作計畫和預算,確保5萬元經費予以保護。(2013年04月27日)

旅遊推薦

| 正月十二 | 看點一:正街龍燈開光 時間:中午12:00左右 地點:正街 說明:正街兩條龍燈相繼“開光”並“僵獅子”,然後上土地廟。除正街外,正街後面的中店、東街以及附近的夏家砦的龍燈(共8條)都會在不同時間開光,不過這一天各玩各的,都不在一起玩。 看點二:東街“僵”馬腳 時間:上午10:00左右、夜間19:00左右 地點:東街 說明:東街一直是楊店鎮區僵馬腳最熱鬧的一條街,每年正月十二都會僵馬腳,有時候一連僵下七八個馬腳。東街的兩條龍燈是相對著的,馬腳也會從這邊的龍燈跑向那邊的龍燈,東奔西跑,好不熱鬧。除了正月十二白天僵馬腳外,夜間馬腳也會去“拜訪”隸屬於東街的大廟——東天符廟。 | |

| 正月十三 | 看點一:西街龍燈開光 時間:上午9:00左右 地點:西街第二條龍燈處 說明:西街前面的第一條龍燈來到西街後面的第二條龍燈一起“開光”並“僵馬腳”,然後上土地廟。 看點二:夏家砦、馮劉畈龍燈西街南舞龍 時間:上午10:00左右 地點:西街南部官塘(古代做官的人自己挖的池塘)旁邊 說明:打頭陣的夏家砦及馮劉畈共三條龍燈到西街南部“祭廟”,“獅子”喝彩。 看點三:楚江院龍燈、娃娃高蹺訪問楊店五條街 時間:下午4:00—5:00左右 地點:楊店五條街上 說明:楚江院的龍燈及高蹺給楊店五條街上的楊姓人家拜年(楚江院為楊姓村灣)。 | |

| 正月十四 | 看點一:楊店村七龍拜年 時間:上午9:00左右—中午11:30左右 地點:楊店桃花驛大道(從楊店汽車站一直到楊店鎮人民政府) 說明:楊店村(西街、正街、北街)6條龍燈和王家砦龍燈(共7條)一起去公共場所(學校、醫院等)拜年。 看點二:劉家崗龍燈拜年及“獅子狗”喝彩 時間:夜間7:30左右 地點:北街、北街出口處的公路上(桃花驛大道) 說明:正月十四夜間劉家崗的龍燈及本灣所獨有的兩隻“獅子狗”會向街上劉姓人家拜年。劉家崗的馬腳也會在北街西天符廟遺址(設有兩處香案)轉馬。 | |

| 正月十五 | 看點一:夏家砦“僵獅子”及“接燈” 時間:上午10:30左右 地點:夏家砦 說明:當龍群去上東天符廟的時候,可先去夏家砦。由於“轉鄉”的緣故,夏家砦的龍燈當天不去東天符廟,而直接在本灣“接燈”。這樣就可以目睹夏家砦“僵獅子”以及“接燈”的整個過程。 看點二:西街龍燈燦燈 時間:凌晨11:30左右 地點:西街 說明:正月十五凌晨主要是龍燈燦燈的時間。推薦到西街看燦燈,原因有二:第一是西街每年都是兩條龍燈一起燦燈,其他的街上龍燈多是單獨燦燈;第二是西街燦燈之前保留了傳統的“龍燈跨火”項目,即燦燈之前在高坡下點燃兩堆稻草,待火燒大了後兩條龍燈迅速從高坡上衝下往大火上跨過去再燦燈。“跨火”是西街燦燈前所獨有的傳統項目。 | |

| 正月十六 | 看點:東街、夏家砦舞龍燈 時間:依當地實際情況為準 地點:東街、夏家砦 說明:正月十六隻有幾個地方玩燈,比如東街、夏家砦在這天還要玩。東街的龍燈一般玩到下午一兩點燦燈。而夏家砦則要到凌晨才燦燈,從正月十二到正月十六,玩了整整五天,算是最長的了。同樣這一天各玩各的。 | |

榮譽稱號

近年來,楊店龍燈幾乎每年被《孝南新聞》報導過;1992年,由楊店磚廠組織的舞龍隊參加了第二屆全國農運會開幕式上的表演;

2000年,楊店中店的舞龍隊在孝感市首屆舞龍比賽獲得第二名;

2008年,楊店高龍隊參加孝感市第三屆農運會,獲得第三名。[26]

2012年、2013年,楊店西街龍燈(兩條)代表楊店鎮區所有龍燈參加了2012年及2013年楊店鎮桃花文化旅遊節開幕式。

舞龍詩詞

賦詩楊店龍燈-正月十三楊店龍燈會,月半大於年。

今龍全開光,舞龍祝平安。

鑼鼓滿鎮響,大炮沖天鑽。

龍山又人海,足覺天地寬。

如此熱鬧景,不覺我腿酸。

(中華新韻·八寒)

——二〇一六年正月十三於楊店西街

舞龍軼事

打架事件

竹林院子”、夏家砦龍燈打架事件2012年,人們對於“楊店龍燈”最熱門的話題莫過於“龍燈打架事件”,事件是這樣的:每年正月十三,鎮區內的龍燈都會朝拜東天符廟,最早朝拜東天符廟的是一個叫“竹林院子”(方言音譯)灣的龍燈,等他們灣的龍燈玩了之后街上及周邊村落的二十來條龍燈才能朝拜東天符廟。夏家砦的龍燈來上廟,見“竹林院子”的龍燈還沒走,夏家砦的“獅子”馬腳就去詢問情況,哪知“竹林院子”的人踢了夏家砦“獅子”一腳。在楊店,元宵玩燈本來就是所有村灣都非常重視的關乎家族榮辱的頭等大事,玩燈的忌諱也很多,哪怕是一點點摩擦也會產生大的影響,由此便引發了“竹林院子”和夏家砦兩個灣的打鬥事件。“竹林院子”的人踢了夏家砦的獅子後,他們灣的龍燈馬上調頭往回跑,想要回到灣里去,但是回灣里要經過夏家砦。被“竹林院子”踢了一腳的夏家砦獅子,不是以前的那位老馬腳,而是剛剛上任沒幾年,20多歲年輕氣盛的新馬腳。夏家砦獅子跑回灣里,見有人正在屋子裡打牌,一怒之下竟把大門給踢毀了!那些打牌的人知道情況不對勁,“發生了很嚴重的事情”,一個個都抄起了鋼筋、匕首之類的“真傢伙”,要與“竹林院子”“決一死戰”!“竹林院子”見狀出言不遜放出狠話“老子打的就是夏家砦”。這次打鬥事件導致多人送入醫院,派出所也派出執勤。這是一起幾十年來未曾發生過的龍燈打架嚴重暴力事件。由此可見,在楊店玩燈期間,即使是一點小事也可以引起“火山噴發”。其實,在楊店玩燈打架的事件“古已有之”,在過去是非常常見的,並不是什麼稀奇事。在上世紀初西街的龍燈就和八家灣的龍燈也有過打架事件,以致於兩地的龍燈到如今都還沒有任何來往,八家灣的龍燈提前一天(正月十二)上侯家大廟,也不再與其他灣的龍燈有過交往,當然也不會去朝拜東天符廟,就這樣玩起了“獨立燈”。關於八家灣正月十二提前上侯家大廟有這么一種說法:八家灣這個灣在清朝是由八個不同異姓(龔、蘇、曹、楊、謝、寇、馬、侯)族人組成的,故名“八家灣”。後來八家灣里的楊姓族人發展壯大(現在八家灣全灣人都姓楊),總愛和其他的灣爭第一,當時駐守在楊店的一名楊姓將軍看不下去,格外氣憤,說八家灣里的楊姓人跟別的楊姓村灣比起來輩分太低,“不懂事”,不曉得老幼尊卑,斥責八家灣的龍燈不許和其他地方的龍燈一起玩,於是就提前一天也就是正月十二上侯家大廟。不過這件事發生的時間很早,可追溯至民國時期。

為了防止玩龍燈期間打架及意外事故的發生,近年來,楊店鎮人民政府特別派遣了特警(SpecialWeaponsAndTactics,SWAT)執勤,嚴格管理玩龍燈期間的治安,防止暴亂的再次發生,為在楊店看燈的人構建了一道安全的屏障。龍燈打架事件並非總是這樣震驚、沒有結果的,這都是要經受住時間的考驗的。21世紀的楊店鎮人民政府管玩龍燈這方面管得很嚴,不可能會發生像舊社會那樣如“家常便飯”般的情況了,社會都是朝前走的,社會依然很和諧,不和諧的事只是一些生活中小小的“樂章”而已。所以在楊店看舞龍的人沒必要太緊張,21世紀的農村的人並非也都特別崇尚迷信,人人心中自有公德,發生的這類事件幾率很小很小,宛如夢一場。

奇聞趣事

一夜成雙劉家砦在很早以前是只有一條龍燈的,因為經常被其他一些擁有兩條龍燈的大灣所嘲諷而跟別的灣賭氣,並決心動手再做出一條來以讓人家心服口服。說乾就乾,於是村民自發組織團隊,踴躍參加。來為“補龍”的民眾一連好幾小時不吃飯不睡覺,白天加夜班的廢寢忘食著為自己灣的另一條龍燈而努力、拚命著扎、制,不鳴則已,一鳴驚人,結果就在一夜之間,劉家砦的第二條龍燈就這樣被“趕製”出來了。這件事曾在楊店轟動一時,劉家砦的人民也為自己的努力捍衛了自己灣的尊嚴。在一般情況下,製作一整條龍燈需要花很多時間來完成。像劉家砦這樣拼了命乾的,僅用了整整一天時間就把一整條複雜的龍燈做出來,已經算是個奇蹟了。

手拿炮仗

2005年正月十五龍燈轉鄉在夏家砦,夏家砦的龍燈在村口迎接遠來的龍燈,也許是太興奮了,夏家砦的一位老“乾獅寶”馬腳(就是年紀較大,當了很多年經驗豐富的馬腳)把“神棍”揣在懷裡,當眾手握正在燃放的鞭炮,竟以自己為中心360度的轉圈!在場的人都嚇趴了。還好沒有人受傷,只是“虛驚一場”。其實每個馬腳都會有“瘋狂”的舉動,有時候還會踩在鞭炮上。

假戲真做

西街在上世紀本來有一位馬腳的,也僅僅只有一位。後來這位老馬腳去世後,就一直沒有傳人,西街也只是玩龍燈。但是在2007年正月十四中午,大人們閒得沒事做,就拿起棍子學起了“乾獅寶”馬腳。當有一個外號叫做“剁饃”(他以前是賣剁饃的,“剁饃”是一種用刀切成直角三角形的烤饃)的中年男子拿起棍子的那一瞬間,“他就中計了”!一些“無聊的人們”不知從哪裡找來了一二十盒鞭炮,點燃就放,噼里啪啦的一串接著一串放個不停。還有人把馬腳穿的專用肚兜給他穿上,在旁圍觀的眾人跟著大吼大叫起來,就像是在僵真的馬腳一樣。“剁饃”,也就是那個“上當的人”喜歡轉棍子,把棍子轉來轉去,活像孫悟空一樣耍著金箍棒。但一不小心棍子把腦袋打了暈了過去。人們紛紛喊著他的外號把他叫醒,醒來後跑到正街的土地廟(西街南部的正街土地廟,西街和正街共用)那裡跪著。昨天(正月十三)還下過雨了!最後西街的人們承認了這是一位“真馬腳”,於是第二年(2008年)正式為這位新馬腳擺上香案,“假戲真做”成為了西街有史以來的第二位馬腳。當需要馬腳時,西街兩處(西街的兩條龍燈一前一後)的人們都會跑到他家裡敲鑼打鼓,在門外燃放鞭跑,“像鬧洞房一樣熱鬧”。這就有了西街的“鬧馬腳”。

突然僵下

2013年正月十四下午一兩點多,夏家砦兩條龍燈拜年的時候從楊店孝武超市旁的桃花驛公路大橋上經過時正好遇到了西街的兩條龍燈。突然一個男子隨著鑼鼓聲“跳起來了”,使勁的又蹦又跳,兩隻手高高舉著,顯然是“僵”下來了,見狀,頭人都幫這個人脫去上衣。下午本來很安靜的公路上瞬間響起了激烈的鑼鼓聲,以及人們的吼聲。

2014年正月十三上午,夏家砦以及馮劉畈的龍燈依舊來到西街南部“祭廟”。正在這時,西街的龍燈拜完土地廟後正好遇到了夏家砦的龍燈。西街的龍燈和夏家砦的龍燈在西街南部相遇這是幾年都難得一遇的事。突然夏家砦有一個舞龍燈的人蹦了起來,兩隻手也是高高舉起來,左手還高舉著龍燈..

2014年正月十五龍燈轉鄉在周家樓,周家樓的龍燈為遠道而來的龍燈送行。就在周家樓龍燈旁邊有一個中年男子看上去很是興奮,在一旁指指點點,嘴裡似乎還在念叨些什麼。過一會他突然從坡上沖了下來,衝到周家樓“獅子”馬腳身邊要跟他搶獅子頭,“獅子”馬腳拼力守護著獅子頭,兩人差點打起來了,最後還是在頭人的勸解下和解了。

2015年正月十二夜間,楊店東街僵獅子,竟然有一個敲鼓的人也是受了鑼鼓的刺激蹦了起來,圍觀的人還在一旁異口同聲整齊的喊著“喲喝、喲喝、喲喝”為那個人“助興”。