棕頸鴨

棕頸鴨基本資料

中文名稱:棕頸鴨外文名稱:PhilippineDuck

界:動物界

門:脊索動物門

亞門:脊椎動物亞門

綱:鳥綱

亞綱:今鳥亞綱

目:雁形目

科:鴨科

屬:鴨屬

分布區域:菲律賓

拉丁學名:Anasluzonica

命名時間:Fraser,1839

外形特徵

棕頸鴨身長48–58cm。具黑色頂帽,特殊的頭紋,頭頸肉桂棕色,與黑色的頂紋及過眼紋形成反差。 棕頸鴨

棕頸鴨分布範圍

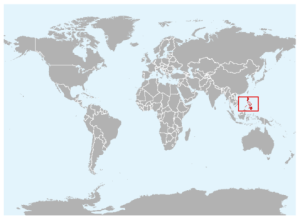

菲律賓特有種。偶見於中國台灣南部。 棕頸鴨分布圖

棕頸鴨分布圖生活習性

棲於沼澤、河流、湖泊、池塘及河口地帶。叫聲似綠頭鴨但聲更粗啞。活動多選擇在水邊沼澤地區的野草叢間。主要漂浮在水面上,在水下獲得食物, 棕頸鴨

棕頸鴨生長繁殖

繁殖季節為3月至11月,高峰期是7月和8月。 棕頸鴨

棕頸鴨保護等級

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)國際鳥類紅皮書,2009年名錄ver3.1——易危(VU)。簡介

描述:體大(63厘米)而易識別的灰色戲水型鴨。具特殊的頭紋。頭頸赤棕色,與黑色的頂紋及過眼紋成反差。飛行時色彩看似較深,翼下近白,綠色的眉紋前後為白色。兩性同色。虹膜-深褐;嘴-藍灰;腳-棕灰。

叫聲:似綠頭鴨但聲更粗啞。

分布範圍:菲律賓特有種。

分布狀況:全球性近危(Collaretal.,1994)。偶見於中國台灣南部。

習性:棲於沼澤、河流、湖泊、池塘及河口地帶。