景點簡介

東山風動石

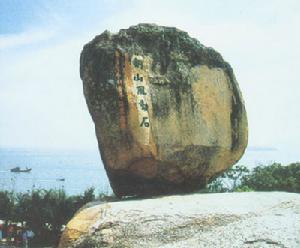

東山風動石東山風動石座落在東山古城東門海濱石崖上的素的東山風動石,一直是島上人民最引以為榮、視如珍寶的自然奇觀,是旅遊者最喜愛的美景之一。東山風動石以奇、險、懸而居全國60多塊風動石之最,被古代文人譽為“天下第一奇石”,現在它已經是東山島的標誌性景觀。

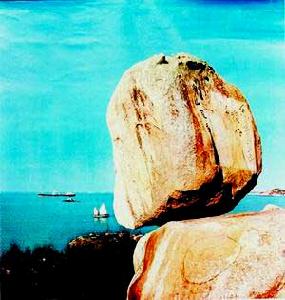

人們常說,到了閩南,不到東山,是一件憾事;而到了東山,不到風動石,則更是一大憾事。的確如此。這風動巨石聳立在陡崖上,高4.37米,寬44.47米,長4.46米,重約200頓,上尖底圓,狀似仙桃,巍然“擱”在一塊臥地凸起且向海傾斜的磐石上,兩石的接觸面僅為十餘平方厘米。

狂風吹來時,巨石輕輕搖晃不定,人若仰臥盤石上,蹺起雙足蹬推,巨石也搖晃起來,但又不會倒下。人們站在風動石下面,有一種驚險的感覺,嘆為天下奇觀,故名“風動石”,詩曰:“風吹一石萬鈞動”。

歷史

東山風動石風景

東山風動石風景附近的銅山古城始建於明洪武二十年(1387年),東、南、北三面臨海,西面直達九仙頂,因依傍銅缽、東山兩個村莊,故各取一字名之。城牆為花崗石砌成,長1903米,高7米,城堞有864個垛口,東西南北各有城門,西南二處建有城樓,為環山臨海的水寨。

風動石上有明永曆戊子(1648年)秋巡撫路振飛題刻的“銅山三忠臣:黃道周、陳璸、陳士奇”。盤石右側有明代霞山居士題寫的“東壁星暉”四個大字,左邊豎起石碑由明水師提督程朝京題詩。

明嘉靖二十二年(1543年),戚繼光在此全殲倭寇;崇禎六年(1633年),巡按路振飛大帥徐一鳴在銅山海面二次擊敗荷蘭帝國東印艦隊;隆武二年(1646年),鄭成功以此為抗清根據地之一,訓練水師,收復台灣;清康熙二十二年(1683年),福建水師提督施琅從銅山港和宮前港起航東征,統一台灣。

風動石正面還題刻著毛澤東詞句“風景這邊獨好”六個大字。果不其然。風動石依山臨海,氣勢雄偉,神奇無比,本身就是一道絕佳的風景。而站在風動石前邊遠眺:銅山古城如長龍般,雄踞海濱,蜿蜒於綠樹叢中;古城外碧波蕩漾,大海無際無垠;綠島星點,宛如天女散落之仙花;海面上汽笛聲聲,舟楫往來。

傳說

東山風動石

東山風動石風動石還有一段美麗的傳說,明朝嘉靖年間,海上倭寇侵擾東山島,企圖搶走這奇異的風動石,用了數艘兵艦,套上繩索,拚命拉它,可是倭寇費盡了力氣,只聽到“嘣”了幾聲,繩索全斷了,倭寇紛紛掉落海里,十分狼狽,風動石卻依然屹立在原地。

關於風動石,歷代名人吟唱甚多,如明代文三俊詩曰:“是石是星麗太空,非風搖石石搖風。雲根直締槐杓上,月館堪梯小八鴻”。是故,遊人一見此石,總嘆為觀止,心領神會其美之時,留一影以為快。風動石與周圍景色交相輝映形成。難怪,文人墨客會在此留下:“這裡風景獨好”的讚嘆。日出時的風動石景區最為迷人。在東山縣風動石景區,風動石就座落在銅山古城東門海濱石崖上。

特點

城東門外海濱有天然石洞,傳有虎踞,故號“虎崆”。洞長15米,寬約5米,有清泉甘美,大旱不乾,壁上鐫“靈液”石匾,稱“虎崆滴玉”。城最高處九仙頂有“人世仙境”、“海天一色”、“宦海恩波”、“三島春秋”等摩崖題刻20多處。一塊刻有“瑤台仙嶠”的巨石是當年戚繼光、鄭成功的水操台。

塔嶼島上礁石嶙峋,千姿百態。南端澳角海面有龍、虎、獅、象四嶼,造型生動逼真。文峰塔為明嘉靖五年(1526年)福建巡海道蔡潮所建,塔身7層,高32米,座圍14米,塔頂由兩塊圓圓的大石塊相疊而成,是航海的標誌。

關帝廟,它沒有北方高堂的粗獷,卻有南國宮殿的精巧;沒有名都聖殿的巍峨,卻有臨海建築的雄偉;沒有府城古剎的寬廣,卻有老鎮廟宇的結實。專家見之,贊曰:“選址精妙,結構精巧,工藝精湛。”名家見之,喜不自禁,吧為觀止。攝影家見之,拍案叫絕,即刻定為天宮外景。

觀賞

東山風動石

東山風動石東山風動石因其“奇、險、大”的特點而被載入《中國地理之最》,譽為“天下第一奇石”。觀賞風動石的各個側面,能給人不同的感受,側面可觀其“奇”,背面可觀其“險”,正面可觀其“偉”。

側面

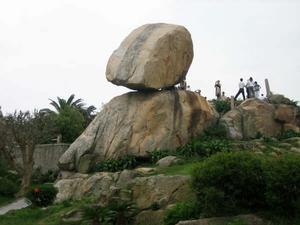

從側面看,風動石就像一隻玉兔,蹲伏在磐石之上,呈三角形,上小下大,底部是圓弧形,整塊石頭稍稍向海的方向傾斜,圓弧的底部與下面岩石的接觸面只有十多平方厘米,幾乎是懸空斜立,半座半垂,不經意間還真會找不到上、下兩塊岩石間的接觸面。

背面

東山風動石

東山風動石在風動石左側下岩壁上,刻著明代霞山居士題寫的“東璧星輝”四個大字,字型飽滿圓潤,端方渾厚。相傳,風動石是天上的文曲星下凡,與其日月相伴,必能沾其靈氣,高中魁首。於是古時在風動石邊建有東山三大書院之一的“東璧書院”,又稱“魁星樓”,意欲與風動石交相輝映,得其靈氣,培育文人墨客,造就賢達能人。

正面

風動石正面的右前方立著一塊石碑,上面題刻著明水師提督程朝京詠風動石詩:“造化原來只一丸,東封函谷萬層巒。天風吹向閩中墜,海飆還能逐勢摶。五丁欲舉難為力,一卒微排不飽餐。鬼神呵護誰能測,動靜機宜在此觀。”這首詩就將風動石的奧妙講述得淋漓盡致了:五個大力士想推都推不動它,而一個餓著肚子的小兵輕輕地就能將它推動。為什麼?這就是“在勢不在力”的問題。想要推動風動石,不是靠著人多勢眾就行了,而是要找準角度,選好著力點。要背向西南方向,由此向東北方向推之即可。當然,不能一個勁地猛推,而是要有節奏的,一推一放,一緊一松,方會成功。

景點

塔嶼

朝聖樓

朝聖樓又名東門嶼,與銅陵鎮相隔800米海域,因山頂有一座文峰塔而得名。整個島呈“工”字形,面積80.5公頃,與溫州江心嶼、廈門鼓浪嶼、台灣蘭嶼並稱中國四大名嶼。塔嶼上有兩個石洞。其中雲山石室是黃道周的讀書處,洞外鐫有黃道周少年時手書的“雲山石室”4個大字。洞邊有清代巡撫潘思渠立的碑坊,橫刻“黃石齋先生讀書處”,背鐫“仰止高山”;鷹石洞在石室對面,鷹嘴岩下,洞口上有塊巨石如雄鷹頂立,上鐫“石齋”二字,是黃道周臥室。《明史》記載:“道周學貫古今,所至者雲集,銅山在孤島中,有石室,道周自幼坐臥其中,故學者稱為石齋先生。”明東閣大學士林釺題詩於室內:“洞門六六鎖煙霞,碧水丹山第一家,夜半寒泉流幽月,曉天清露滴松花。”洞室周圍有石刻多處,以書法家關雲、成中心、張庭楨合題的“海濱鄒魯”、“黃道周筆書”、“石磐”最為著名。

朝聖樓

東山關帝廟朝聖樓位於東山銅陵鎮濱海路,鄰近東山關帝廟,是由東山與台灣信仰關聖帝君的各界信士共同倡議興建的,是東山風動石景區的重點配套建設項目。朝聖樓採用仿古式建築,樓體高七層,樓內設有兩岸關帝信仰文化展示廳、朝聖休憩聽潮廳、朝聖儀典堂等,是一座集朝聖、旅遊、文化交流為一體的建築。東山關帝廟朝聖樓的建設,對於更好的發揮東山關帝廟的對台優勢,加強兩岸關係,促進兩岸的文化交流和經貿合作,更進一步發展東山的朝聖觀光旅遊,具有重要的意義。

東山博物館

1988年6月開館,1995年3月建成三層樓新館,建築面積986平方米,占地1400多平方米,館內設有“文物室”、“閩台史前文化關係陳列室”、“陳洪甄書畫室”、“東山建縣八十周年建設成就回顧展“等展室。展出舊石器時代、新石器時代以及歷代文物、圖片、拓片等700多件。其中有東山人“化石”,萬年前舊石器、各種動物(鹿、熊、象、犀牛、羊)化石,還有石器、銅器、陶瓷器、玉器、木雕、古今兵器、書畫、民俗文物及一艘從台灣飄來的台灣高山族獨木舟等。這些藏品反映了東山島豐富和珍貴的文化遺產,證明了一萬年前東山島已有先民在此生息和繁衍,反映閩台兩地人民交往的歷史和密切關係,也反映了東山歷代軍民抵抗外侵,保家衛國的光輝業績。

銅山關帝廟

銅山關帝廟

銅山關帝廟又名武廟,始建於明洪武二十二年(1389),正德三年(公元1508年)擴建,至第四年,始建成縱袤一百二十尺,橫廣五十一尺的宮殿式大廟。爾後,幾經擴建、焚毀、重修,終成現在的規模。

可以說,關帝廟融建築、石雕、剪瓷雕、木刻等民間藝術於一爐,且已達爐火純真的地步。因此,有關專家給予高度評價。北京故宮博物院專家在觀賞了該廟以後,讚嘆它是國內罕見的古建築。現在,關帝廟被列為國家一級保護單位。

關帝廟的影響,既早且廣。據說,當年鄭成功要率軍收復台灣,就曾至此問簽。數百年來,閩南沿海漁民,尤其是東山百姓,更是把關帝視為他們的保護神。一年四季,前來朝聖的香客絡繹不絕。

虎崆滴玉

“虎崆滴玉”位於東門外,是海濱水涯邊一個天然海蝕洞,是盛夏的避暑旅遊勝地,遊人不絕。

所謂“虎崆”,是位於水涯處的海蝕岩洞,據傳,昔日曾有虎盤踞洞中,故名“虎崆”。有大、小虎崆,大崆於右,小崆於左,中間互通;虎崆左右和上端,絕壁綿延,洞前礁石嶙峋。人順著絕壁間“之”字形石階而下,首先到小虎崆。繞過小虎崆,就是大虎崆了。大虎崆洞深約15米,呈喇叭狀,內窄外寬,窄處約4米,寬處近10米,形若張開虎口,可容數十人。洞內是沙地,內有一石桌和四塊礁石凳,清幽超俗,海風送爽。

所謂“滴玉”,是洞內半壁石罅中流出一股清泉,涓涓流出,泉水甘甜可口,大旱不涸,泉水滴落在沙中瓷缽內,叮噹有聲,猶如珠玉滴落,故稱“滴玉”。盛夏酷暑,洞內清爽可人,在此取水烹茗,兼觀滄海、觀濤聲,於是心潮隨之澎湃,真可謂有味有聲有色有情。清光緒年間,詔邑翰林林壬曾親臨奇景,靈感如泉涌,美其泉為“靈液”鐫入青石匾,嵌入泉眼邊。另鐫一塊青色石碑刻,曰:“品泉虎崆,列席沙磧,席殊湫濕。銅桃竹爐,位置妥貼。同行諸君皆曰善。林壬記。”

洞外奇礁異石,陡崖峭壁,千奇百怪,景色奇特壯觀,令人留連忘返。洞上新建一座觀海亭。

銅山古城

東山風動石

東山風動石銅山古城,建於明朝洪武20年間。當時明太祖朱元璋為防倭寇騷擾,派了江夏侯周德興巡視東南沿海,築城建寨。史載:周德興那一年親臨東山島,選擇要地,徵調民工,臨海砌石,環山建城。城長571丈,高2.1丈,設東西南北四城門,城上堞牆864片,窩鋪16間,置大炮數十門,建立水寨。並以依傍的”銅缽“、”東山“兩個村名中各取一字,合為”銅山“城。一時,它與福寧的烽火、連江的小亭、興化的南日、泉州的梧嶼,聯成全國捍疆的五大水寨。

古城不但以壯美的景色引人入勝,而且以豐富的歷史蘊蓄和謎一樣的故事令人神往。留連於古城,坐在城垛上看著古城更美的景象“古城日出”和“古城月色”,那是作家畫家也難於描繪的。

節慶活動

三平奇俗

朝聖樓

朝聖樓三平村位於平和縣文峰鎮,是聞名遐邇的千年古剎──三平寺所在地,距漳州市區47公里。這裡山明水秀,民風淳樸,千百年來一直保留著“人蛇共處,同床共眠”的奇異習俗。這一帶生長著一種頭帶八卦形、無毒、不咬人、十分馴順的小黑蛇,相傳當年曾被三平寺開山祖師楊義中高僧收為隨從侍者。因此,當地村民把它當作居家平安的神物,尊稱為“侍者公”,認為長蛇入室是吉祥的象徵,家裡蛇越多越吉利。所以,在這裡,人不怕蛇,蛇不咬人,人蛇之間和平相處,即使有人夜間不小心踩住蛇尾,蛇也只是象徵性地咬一口,以示“抗議”,被咬的人也是一笑了之,決不進行報復。而且人在床上睡,蛇在床下爬,更是司空見慣的事,甚至有時蛇還會鑽入被窩,捲曲在主人腳旁,形成人蛇同床共眠的奇觀。如果你有意目睹這世間鮮見的奇俗,不妨在春暖花開或盛夏時節,到次小住二、三天,一定可以領略到箇中滋味。

龍舟競賽

流行於漳州市區、龍海及九龍江沿岸村莊的一種習俗。它於每年的農曆五月初五端午節、當地俗稱“五月節”這一天舉行,規模盛大,參賽船隻多達一百多隻,每條船長二十米左右,水手三、四十人,船身分別漆成紅、黃、青、黑、白等各種顏色,象徵紅龍、黃龍、青龍、白龍等。比賽時船頭一人擊鼓,船尾一人敲鑼,作為指揮統一划船的信號,船當中一人手持五彩繽紛的“蜈蚣旗”在空中揮舞,兩岸成千上萬的觀眾歡呼喝彩,場面十分壯觀。

旅遊小貼士

美食

東山風動石

東山風動石漳州最有特色的菜餚不外乎海鮮和當地的各種滷味。海味包括對蝦、紅蟹、鰻魚、海蟶等等,清蒸是最佳的烹調方法,這樣可以保持原味,鮮嫩爽口,十分美味。滷味主要有鹵豬頭肉、鹵豬舌頭、滷鴨、滷雞,都做得香噴噴的,吃起來很入味。

住宿

全市擁有旅行社28家,其中國際社2家,國內社26家;星級酒店12家,其中三星級6家,二星級6家。旅遊接待床位5000多床,旅遊定點單位7家,全市直接旅遊從業人員達5000多人,旅遊接待服務體系基本成龍配套。旅遊業形成了一定的產業規模,逐步成為漳州經濟發展的重要產業。

最佳旅遊時間

四季常青,全年皆可旅遊。

特別提醒

其實,旅遊期間遊客的生活環境、飲食起居都大大異於平時,如果在短期內無法適應這種變化可能導致某些疾病發作,應該引起重視。尤其是目前在各種探險旅遊如登高山、潛水、笨豬跳、急流探險等活動及項目越來越多,不少人喜歡尋求刺激卻又沒有相應的承受力,大部分遊客在外出旅行前沒有體檢的習慣,往往根據自我感覺決定是否參加旅行。這樣,比較容易節外生枝。在國外,人們旅遊前會徵求醫生的意見,由醫生根據他的身體狀況以及旅遊路線、目的地的特點等提出合理的建議,讓旅遊者做好各方面準備,保證旅行途中不出意外。

![東山風動石[福建省東山景點] 東山風動石[福建省東山景點]](/img/e/0b0/nBnauM3X3QDM3IzMxITN3ITOzQTMxkDN2QDOyQTNwAzMwIzLyUzL0YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)