簡介

東察合台汗國

東察合台汗國東察合台汗國(1348年-1514年)

1348年,禿黑魯帖木兒在阿克蘇擁立為汗。歷史上把禿黑魯帖木兒統治的地區稱為東察合台汗國。一度與西察合台汗國並存。

1389年,禿黑魯帖木兒的幼子黑的兒火者即汗位,建都於別失八里;1418年,黑的兒火者之孫歪思汗,又把國都遷到亦力把里(今伊寧),所以東察合台汗國也稱 “別失八里國”和“亦力把里國”。

東察合台汗國從1348年建立,歷經8代、15位汗主政,到1514年被葉爾羌汗國取代,計立國166年。

後裔

也先不花禿忽魯帖木兒(1347-1362)

也里牙思火者(1362-1363)

哈馬兒丁(1363-1388之前)

歷史

14世紀中葉至16世紀國中國新疆地區封建遊牧政權。亦稱蒙兀兒斯坦汗國。《明史》稱為“別失八里國”、“亦力把里國”。統治者為察合台後裔禿黑魯帖木兒支系。疆域東起哈密與明朝相接,西抵巴爾喀什至費爾乾納,北自額爾齊斯河,南到喀喇崑崙山。境內主要居民為維吾爾、哈薩克、柯爾克孜、蒙兀兒等部族。天山以南為維吾爾聚居區,生產以農業為主;天山北部諸遊牧部族從事畜牧業。奉伊斯蘭教為國教。14世紀中期,察合台汗國分裂,西部兀魯思為興起的封建諸候所分割,不久,巴魯刺思部的埃米爾帖木兒(1336~1405)崛起,於1370年廢除察合台後王的世襲統治權,建立以撒馬爾罕為中心的帖木兒王朝。其東部兀魯思於1347年由控制新疆南部的杜格拉特部埃米爾播魯只扶立都哇汗之孫禿黑魯帖木兒為可汗,設都帳於阿力麻里(今新疆維吾爾族自治區霍城縣境內),確立察合台後王在東部兀魯思的統治。禿黑魯帖木兒汗於1360年與1361年兩次出兵征服撒馬爾罕,統一察合台汗國,1362年卒。帖木兒起兵與繼汗位的也里牙思火者在細渾河(錫爾河)右岸展開“泥沼之戰”,也里牙思大勝,圍攻撒馬爾罕,但軍內瘟疫流行,被迫東返。國內杜格拉特部埃米爾怯馬魯丁乘機發動政變,屠殺也里牙思及宗嗣18人,僅幼子黑的兒火者倖免。帖木兒藉口討伐怯馬魯丁5次攻入東部汗國,兵鋒及於各地,阿力麻里成為廢墟。1388年播魯只子忽歹達擁立黑的兒火者即位,遷都帳至別失八里(今新疆吉木薩爾),汗國漸衰,形成許多割據政權,《明史》稱“地面”。喀什噶爾、于闐、阿克蘇等地均為杜格拉特部埃米爾所控制。這些割據的地區仍向可汗稱臣納稅,隸屬汗國。黑的兒火者以武力征服吐魯番地區,並其地於汗國版圖。洪武二十四年(1391)首次遣使與明朝修好。繼黑的兒火者之後繼汗位的有:沙米查乾(1399~1407)、馬哈麻(1407~1415)、納黑失只罕(1415~1418)、失兒·馬黑麻(1421~1424)。在烏韋斯汗時(1418~1421,1424~1428復位)又徙其帳於亦力把里(今新疆伊寧)。繼續與明朝通好。曾與瓦刺部也先大石交戰61次,但屢為所敗。烏外斯死後,諸子爭位,也先不花取得汗位領有別失八里,優努斯為部將押立於亦力把里,1468年繼立汗位。1480年杜格拉特部埃米爾阿巴拜克在喀什噶爾擁兵自立,稱素丹,統治南疆6城(喀什噶爾、葉爾羌、于闐、阿克蘇、英吉莎、烏什)。1487年優努斯汗卒,其子穆罕默德居亦力把里,稱“長汗”,艾哈邁德居察力失(今焉耆)一吐魯番,稱“幼汗”。此時汗國已四分五裂,不相統屬。15世紀末,烏茲別克昔班尼汗率部大舉南下,1500年滅帖木兒王朝,繼而大敗察合台後王的聯軍,幼汗和長汗先後於1504、1508年卒,其領地大部也被哈薩克、瓦刺諸部占領,汗國遂亡。

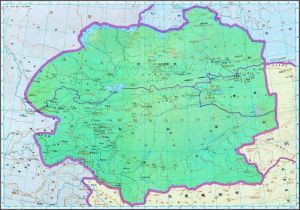

疆域

東察合台汗國的疆域分三部分:

一是亦力把里本部,東起北塔山,西到塔什乾,北界額敏河至巴爾喀什湖一線,南包天山山脈;

二是杜格拉特部領地,包括塔里木盆地周圍,帕米爾高原及其以西費爾乾地區;

三是畏兀兒地,即吐魯番盆地。

對外關係

東察合台汗國同明朝保持著友好關係。黑的兒火者登上汗位不久,便遣使到明朝進貢,明太祖盛情接待、賞賜,並派使臣回訪。從此東察合台汗國歷代汗,如沙迷查乾汗、馬哈麻汗、納黑失只罕汗、歪思汗等奉明為宗主國,經常遣使進貢駝、馬、玉石、皮貨等特產;明朝則優厚回賜絲絹、金銀等財物。

明為了統轄西域,1406年在哈密設衛。哈密衛是明朝在西域建立的行政、軍事機構。明朝還冊封西域各部首領為王,如哈密王、別失八里王、吐魯番王、瓦剌王等,並任命西域各部頭目為中部的都指揮、都漸僉事等官,管理本部行政事務。

東察合台汗國時期,哈薩克族在楚河、塔拉斯河流域形成,成為中華民族的一員,為開拓祖國邊疆、發展西域經濟作出了重大的貢獻。

哈薩克族是我國古老的民族。公元前2世紀,生活在伊犁河谷和七河流域的烏孫人,融合了塞種人和月氏人成為哈薩克族的先世。此外,6—13世紀生活在這一地區的西突厥、突騎施、葛邏祿以及康居、阿蘭、咄陸、鐵勒等部落和部族也融合到哈薩克中。

13—14世紀,哈薩克部落處於欽察汗國和察合台汗國的統治之下。1456年,克烈汗和賈尼別克汗率領哈薩克人在楚河流域建立了哈薩克汗國,都城為土爾克斯坦城。汗國的建立對哈薩克民族的形成具有決定性的作用。1589年,哈薩克人及其分布地區分三個玉茲,大玉茲分布於巴爾喀什湖南部及伊犁河到錫爾河之間的廣闊地區;中玉茲分布在大玉茲之北,即巴爾喀什湖西北草原地帶;小玉茲分布在今哈薩克斯坦西部。後來,大、中玉茲服屬於準葛爾部,小玉茲被沙俄侵併。

宗教信仰

東察合台汗國是伊斯蘭教在新疆獲得重大發展的時期。察合台後王在境內強制推行伊斯蘭教,蒙兀兒人亦逐步改宗伊斯蘭教並融合到維吾爾等民族中,以額什丁家族為代表的和卓宗教貴族在新疆南部興起。1354年禿黑魯帖木兒汗接受額什丁和卓父子的宣傳,歸信伊斯蘭教,並帶動16萬蒙兀兒屬下集體信教,隨後,額什丁和卓又在庫車地區展開宣教活動,當地居民改宗伊斯蘭教。黑的兒火者汗則以“聖戰”征服佛教占統治地位的吐魯番地區。優努斯汗時,蒙兀兒人被承認為伊斯蘭教的成員。艾哈邁德及其子曼蘇爾長期對明朝控制的哈密進行爭奪,終使其成為伊斯蘭教地區。在推行伊斯蘭化的過程中,察合台後王與伊斯蘭教上層教職人員緊密結合,支持伊斯蘭教的社團組織,對不願改宗伊斯蘭教的民眾進行鎮壓,流放佛教僧侶,拆毀佛寺,焚燒佛經,用刑罰迫使人民遵守伊斯蘭教法教規。16世紀,伊斯蘭教在新疆確立了統治地位,成為維吾爾族全民信仰的宗教。