作者

(《易理學》:張延朋)

簡介

一、《易理學》和《易經》的關係

易經講述的現象反映了變化的道理。在解釋易經卦爻辭的象詞和撰辭就是論剛論柔的互推變化。剛是實體的別稱,柔是虛體的別稱。一剛一柔的變化之道正是客觀現象事物體的變化之本。《易理學》是描述客觀現象的變化道理,是解《易經》的理論。

二、《易理學》的理論核心是講述剛柔轉化之道

3000多年來,那么多的陰陽觀解易經書籍,都不能讓普通大眾明白,反而各說其道,百花齊放!這就證明了通用陰陽的合理性和其深刻的含義性不盡人意,模糊不清,走向了玄學途徑。《繫辭轉》曰:剛柔之道。立易之本也!解《易經》還得回到最原始的解易方法剛柔論。

三、《易理學》否定《河圖洛書》的先後天八卦

河圖洛書單從數字角度講,本身沒有錯。其反映的客觀現象生成順序本身就是1、2、3、4、5,成數是6、7、8、9、10.也就是說生成了五個不同特徵的類物體金、水、木、火、土。6、7......等數字反映了生成數的成熟後發展位衰落數,即6是1的成熟點也是衰落始點。而1和6的運動特性是不同的,即1是順行發展。6是逆行發展。所以,從1.....10數字若為發展順序則正確。若反映生成周期順序,則不正確,即1為第一次生成數,則2代表1成熟後衰落特性的產物;同理,3則為第二次生成數,4為第二次生成數的衰落特性物,依次類推:1、3、5、7、9代表上述的生成順序1、2、3、4、5數。由此,河圖洛書的數字如果僅表示生成順序是正確的,若表示發展順序則不正確。另外,河圖洛書的九宮數,即離9、坎1、震3、兌7、坤2、艮8、乾6、巽4數字表示明顯不合。即易經原文講述乾用九,而在此用6,坤用6,此用2,與易經之意背道而馳。再者,出土的竹簡篇大一生水,明確的說明水是由大一所生,坎豈能為1。按五行相生論,金生水。所以,金理所當然為1,即剛金為1,柔金為2,坎剛水為3,柔水為4,等等依次類推。

由此,進一步說明河圖洛書對於解《易經》之理無用!與古人之理不吻合!!!

特別是五行的方位分布,更是荒謬。一個周期是循環轉化的結果,如一條鏈子,扣與扣之間不能脫離,要相生緊扣,一旦掉一截,就不能形成整體,這是基本常識。而當今的五行方位把北為水,東北和西北為土,土克水,決絕相連,違背常理。再者,把土居中央,南為火,北為水。我們知道,水向下,火向上。假設,南為天,火上行,坎在下,水下流,水火不能相交,水火各自走人,中間的土怎能生木。此等基本邏輯都搞不懂,還能反映客觀現象的生成之道?

所以,《易理學》是一部描述客觀現象變化之道的理論書籍。

八卦體物象說(作者:雲南保山張延朋)

八體物象,即乾天、坤地、震雷、巽風、坎水、離火、艮山、兌澤。

要了解八卦體的物象,就得了解取象的方法和範圍。

八卦取象的方法:以人為中心主導體,所接觸的物體物性程度為準則。物性程度,即實體和柔體程度。有的物性強,如山,基本上是有形的物質,或剛性強;有的物性弱,如風,基本上是無形的物質,即人可以感觸到,卻無法把握住;還有的介於中性,即剛柔兼濟的水。等等。。。

八卦取象的範圍:還是以人為中,仰頭看天,俯首看地,橫目接觸風、飛禽走獸等等。由此決定了以人為中心(或參照物)取象的運動方向,如陽光由天空射下來,這是由高向低的運動方向,又如陽光西去,這是由低向高運動。再如,天空中的響雷,是由遠而近,即由上往下的運動;風從下而上,即地面生風;火自地而上,即上行;水自天來,即向下。

由此:乾為天,但並不是天,而是鍵。以太陽為參照物,太陽自身的里部,即太陽核心是乾,乾的外部依次是上行的屬性熱液、強光、熱風乃至射到地球的溫柔的熱能,即光明。從太陽的核心到地球表面的陽光,這一距離不僅僅是乾獨一屬性,而是物性逐漸減弱的過程,到地球的光明是屬於至柔的坤了,即對於太陽而言,坤屬於乾擴展的最外層至柔的坤。對於地球而言,天上下來的光明是太陽乾作用後來的,因此稱之為乾。坤和乾那個為天,因參照物不同,而有不同的認識觀。

坤為地,但並不是地,而是柔。乾和坤是對立體,當把太陽來的光輝比作是乾,那么太陽西去黑暗來臨則是太陽的坤地來了。

根據帛書易的卦辭含義,可以確定:古人說的乾為鍵,坤為柔。即太陽的核心是乾,落到地球的陽光是坤。即泰卦:上卦體坤為天來,即溫柔的陽光射到地球的地面,上卦體坤照射下卦體乾。丕卦:上卦體為太陽的坤離地而去,出現的是物性體剛健的乾。乾罩在地球,因此是黑暗的。

震為雷,震的符號為兩虛線一實線,表明物性較弱,下部實線由中上部柔體轉化而成,聚集下降,剛動在里部。雷聲自天而降地,所以震是下行運動,即雷擊。震的物性最弱,但動性最強,因此震也是無形,但聚集出擊,響動較大。

巽為風,巽的兩實線表明已經轉化為非物性的柔性,下虛線表明里部的物性正在轉化為柔性。因此,巽為物性弱體,即將消失,柔性飄渺,故巽為風,從地而上起。

坎為水,下虛線表明已經轉化為物性,剛動在中部,外部為柔性,此時期坎體外部為柔性,里部為剛性,中部為剛動,因此為液態流動,並且坎體是從上而下,即雷動而生雨,所以坎為水。

離為火,上部實線已經轉化為柔性,中部為剛性正在轉化為柔性,里部還是物性,柔動上行,離體猶如火勢,尖部為柔性的火苗,中部為剛轉柔的動勢,里部備燃的物性體;

兌為澤,兌上部虛線表示物性正在轉化為柔性,但柔還不能明顯,正如水面上部柔性波動或熱水微漲運動。所謂的澤,寒心認為是熱水之意。(這裡的水是廣義詞,包含金屬微熔態勢體)。

艮為山,上實線表明外部柔性正在轉化為物性,中下虛線表明已經完全轉化為物性。即艮體物性即強,正如山石。

八體物性的運動態勢:

剛健的乾為靜止,處於實體的里極。

剛大的艮整體為下移慣性,內部為上行,山的慣性下壓,生成里極的乾,但山的內部是呈上行趨勢。

剛中的坎為下移運動,但觸底反彈。水自天而下,但落地後反彈而上,即有浮力。

剛小的震為下移運動,自天而降,無影無形,但聚集有力度。

至柔的坤為靜止,處於柔體的外極。

柔大的巽整體為上行慣性,但內部下行,風的慣性輕拂,生成外極的坤,但風的內部是下行趨勢。

柔中的離為上行,自地而上,內部見頂轉折,即有壓力。

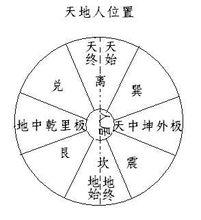

柔小的兌為上行,自地里而外出,表現為固態體,即鋼中有柔韌性根據八卦體物象說原理,寒心製作了如下圖

用此圖比喻人腳踏的地球、人身所處的空間位置以及頭頂上空蔚藍層面的大氣是一個完整的整體。

天,是蔚藍色的大氣層,最外層是坤層,坤下層是震和巽所在層,離和坎的一半是雲層;

易理學

易理學人,所在層是坎離正中線;地,是坎離正中線下層,坎離下層是艮和兌層,最裡層是乾層,即地球核心層。

此圖是平面圖,描述的是里、中、外層的立體圖。

八卦體物象圖的周期圖描述的就是上述天地人位置圖,見下:

易理學

易理學(此圖為張延朋所創,研究學習、轉載請註明作者)

一、三性含義

是指能性、物性和力性。

能性,是指聚合、膨脹和0零性能。

物性,是指具有實在、緊密特性,或指實體。物性的相反概念是非物性,是指虛無縹緲、沒有實在的特性,或指虛體。

力性,是指運動方向。包含上行運動、下行運動或靜止狀態。運動又有自身能性運動和慣性運動兩種。

二、三性與《易》中的概念統一

1.能性與易

《易》中有易、簡易和不易的概念。

易,是繁榮變化,即增加,或增多之意。

簡易,是指把很多的東西簡化,見減少。

不易,是指不變化的含義,即靜止狀態。

膨脹的特點是把一個變為無數個,即團結的一個整體變為散開的獨立個體,即增多。

聚合的特點是把散開的個體凝聚為一個整體,即減少。

零性能是既不增多也不減少,即靜止狀態。

因此:易就是膨脹,簡易就是聚合,不易就是靜止。

2.物性與剛、非物性與柔

《易》中有剛柔概念。

剛,是指硬度,即實體特性;

柔,指柔韌度,即虛無性。

因此,剛就是物性,即指實體;柔是非物性,即指虛體。

《易》中剛柔相雜、以及剛柔相爭,說明:易和簡易的物象體是剛中有柔,柔中有剛;不易是純剛或純柔。物性轉化為非物性時,是柔鬥爭剛性;非物性轉化為物性時是剛爭鬥柔性。剛多則柔少,柔少則剛多,這是鬥爭的結果。

其爭鬥過程是:

剛與柔爭鬥,沒有物性的坤,靜極始動,動而非物性(或柔)生物性(或剛),此時剛性較弱,只是占整體的微量,震符號就是微弱的代表;隨著時間推移,物性減多,柔性減少,用坎符號表示剛柔格一半;剛性繼續爭奪,使柔性減少,用艮符號表示;剛性取得完全勝利後,柔性全無,用乾符號代表。

柔與剛爭鬥,沒有非物性的乾,靜極始動,動而物性生非物性(即鋼中韌性),此時柔性較弱,只是占整體的微量,兌符號就是非物性弱期的代表;隨著柔性繼續爭奪,物性減少,非物性增多,用離符號代表剛柔各占一半;非物性強,物性微弱,則用巽符號代表;當物性全無,非物性取得完全勝利,則用坤代表。

因此:坤為純粹非物性;震、坎、艮為剛柔相雜,是剛戰鬥柔的過程;乾是純粹的物性,兌、離、巽是剛柔相雜體,是柔戰鬥剛性的過程。其程度為:

坤,100%的非物性,0的物性;

震,25%的物性、75%的非物性;

坎,50%的物性、50%的非物性;

艮,75%的物性、25%的非物性;

乾,100%的物性,0的非物性;

兌,25%的非物性,75%的物性;

離,50%的物性,50%的非物性;

巽,75%的非物性,25%的物性。

3.動靜和力性

《易》中有動態和靜態的概念。動是指變化,靜是不變化。

變化則移動,靜止則不動。

動有上行和下行。

力性有上行和下行。

因此:上行的稱之為陽,下行的稱之為陰。

動有自身內部引起的動和慣性的動。

在八體物象說中:坤為靜態,震、坎為下行,坎、艮為上行,乾為靜止,兌、離為上行,離、巽為下行。

或者說:乾和坤為靜態,為中心;

離、巽、震、坎為陰性;

坎、艮、兌、離為陽性。

坎和離是陰陽和合體,或天地和合體。

又坎、艮是聚合能性(或剛性),有慣性的下行,即自身上移的陽性弱於慣性的陰性,稱之為潛陽,即潛伏之意;

離、巽是膨脹能性(或柔性),有慣性的上行,即自身下移的陰性弱於慣性的陽性,稱之為潛陰。

震、坎為自身下移的陰性並產生慣性下移的陰性,稱之為陰入;

兌、離為自身上移的陽性並產生慣性的陽性,稱之為陽起。

乾為自身的陽性和慣性的陰性均等持衡,坤為自身的陰性和慣性的陽性均等持衡,所以乾坤為中性。

上述原理的套用(舉例一、二)

上巽下乾,小蓄。

乾處於地位,巽處於天位,兩者為正位。

乾為中性體,巽為潛陰體。即乾靜止,而巽上行。是故密雲不雨。巽居西南位,西郊是也!

巽動上行轉化為坤,物性全失,是為小蓄。即柔性聚居。

上兌下乾,上兌動而上行,乾為中性,是為上揚。兌與乾也是正位。

上坤下艮,坤為靜止,艮為潛陽,是以陽性上不成熟,得以謙。坤居天位、艮居地位,兩者正位。

上坎下坎,上坎居天位,為正位,下坎居下位,也是正位。且下坎觸底反彈,陰性轉化為陽性,但下坎陽性是陽性之始,且下坎為慣性的陰性,上坎則是極強的陰性。因此下坎的內部陽性被上坎而來的陰性欺辱,是為有難。是以坎利於小人。

上離下離,上下正位,下離上行,為陽性最強,上離雖然見頂反轉生陰性,但陰性處於最弱期,其下行陰性必被下離陽性所欺辱,是以離利於君子。

上乾下坎,乾居天位,是失位,乾動生兌而上行,天不下來;下坎雖然是正位,即坎觸底生陽,但整體是慣性的陰性,因此陽得不到天助,上下動而背帶而行,是以不親。

上坎下乾,坎、乾居正位,但坎陰性極強,乾為中性,於上行的陽性(或君子)而言,處於弱勢。

上乾下離,離居正位,動而上行,與乾同道。

上離下乾,乾離居正位,離雖然見頂生陰,但處於慣性有的陽性強盛期,乾為中性,陽性蓄積待勢上行,兩者同道。

三、天和地與天道、地道、人道的相關性

(一)天和地

天的含義,在《易》里有兩個基本屬性。一是因上行形成最高位的能性,即易,或大易,或增加的過程。按現在的說法就是具有膨脹能性。增加功能的易始於乾中性,即乾為增易之父,因此把乾比喻為天,有此一說。二是天是最高位置,即空間的極致,這是靜態的屬性,因此天位就是坤,且是柔性。

同理,地也是有兩種屬性,從動態角度講,地就是簡易,即聚合能性發揮的過程,坤是聚合能性的母親,即坤為地之稱。從靜態角度講,地是最低位置,即空間的里極,或中心點。因此地是乾,即鍵。

現在學易之人通常把天和地理解為動態的特性,即天為乾,即膨脹能性;地為坤,即聚合能性。而本文所述的天和地是靜態的特性,即天為坤,即柔性;地為乾,即鍵。

另外,聚合能性的結果是產生剛健的物性,膨脹能性的結果是產生柔性的非物性。掌握了這兩個基本概念,也就掌握里乾坤的屬性含義即套用原則。

(二)天道、地道和人道

道,在這裡指的是規律性,即變化的軌跡。

天道,指的是在高位運動的物象體屬性。在高位運動的物象體屬性,有兩種:一是力向屬性,即陰陽或靜態。能夠在高位運動的物象體要么是上行的陽性、要么是靜態的中性、要么是下行的陰性。連貫起來就是上行的陽性達到外極的天位,處於靜止,緊接著返回而為下行的陰性。二是物象體的剛柔屬性。物象體能夠脫離地面而上行的物性是極弱的,上面介紹過,自離中開始,是剛小柔大的發展過程,雖然內部為陰性,但外部陽性強,所以上行。坎和離為天地和合位置,即以坎離正中線為分界線,柔性強的是上天或自天而來,即離、巽、坤、震、坎。因此這一過程稱之為天道,即在高位運動的物象體。

地道,指的是在地位運動的物象體屬性。在低位運動的物象體屬性,也還是有兩種:一是力向屬性,即陰陽或靜態。能夠在地位運動的物象體要么是是下行的陰性、要么是靜態的中性、要么上行的陽性。連貫起來就是下行的陰性達到外極的地位,處於靜止,緊接著返回而為上行的陽性。二是物象體的剛柔屬性。物象體能夠從天而下行的物性是較強的,上面介紹過,自坎中開始,是剛大柔小的發展過程,雖然內部為陽性,但外部陰性強,所以下行。坎和離為天地和合位置,即以坎離正中線為分界線,剛性強的是下地天或上行,即坎、艮、乾、兌、離。因此這一過程稱之為地道,即在地位運動的物象體。

人道,是出於天地之中的和合體,受天道和地道的影響。六十四個上下結合體就是人道,是天道往來和地道往來的結合體,天道變化或地道變化,都能帶來人道的影響。

(三)天和地與天道、地道、人道的關係

天是靜態的最高點,即外極點;

地是靜態的最低點,即中心點;

人道處於天和地的正中位,即坎離正中線。

天是天道的正中位,稱之為天中;

地是地道的正中位,稱之為地中;

人道是天道和地道變化的結合體。

四、正位與失位

在人道中,天道運行的物象體居於上位、地道運行的物象體居於下位的物象體而結合的人道統一體,稱之為正位。

如,上坤下乾,稱之為正位。

失位,天道不在上位或地道不在下位結合的人道統一體,稱之為失位。

如上乾下坤,天地失位。再如,上兌下震,天道、地道失位。

五、八體物象圖的特點

(一)以乾坤定位、上下對應相折的特性

乾為動態大易的天,坤為動態簡易的地屬性,兩者定位,產生了山澤相通、水火不相射、雷風相搏的特點。

1.天地定位的乾坤

乾為大易之父,故為天發展,乾為剛鍵的純粹物性體,為地位的里極;坤為簡易之母,故為地發展,坤為虛柔的純粹非物性體,為天位的外極。

故,乾與坤是物性對立體,即一剛一柔;還是位置對立體,即一高一低。還是能性對立發展之道,即乾道為整體是陽性發展,坤整體是陰性發展。

2.山澤通氣的艮兌

艮為山,為剛大柔小,是剛動,整體是陰性,但內部是陽性;

兌是澤,是剛大柔小,是柔動,整體是陽性。

艮兌剛性相通,是以存共性,內部上行陽性相通,是以山澤通氣。

3.水火不相射的坎離

水觸底返轉為內部陽性;

離見頂反轉為內部陰性。

坎離剛性相通,是以存有共性;坎轉之陽與陽離相通,離轉之陰與陰坎相通,是以水火不相射。

4.雷風相搏的巽雷

巽發展為無剛性的坤結果;

震是向物性方向發展。

於物性而言,巽震相搏是也!

(二)以內部陰陽定位,左右對摺而應的特點

物象體的動是由內部引起的。在簡易過程中,首先是由外部的非物性動而聚居,即產生由外向里的收縮聚合,是陰入特性,當陰入特性產生的物性為剛柔相濟的坎中四,陰性觸底返轉產生內部陽性。所以坎為內部陰極,即底部;

同理,離為內部陽極,即頂部。

注意:坎離雖然一個是頂部、一個是底部。但並不是靜態的天和地。靜態的天,是整體為陽性、內部為陰性的離和巽產生的結果;靜態的地是整體為陰性、內部為陽性產生的結果位置。即:雖然離的內部不再上行,而是下行,但其先上行的陽性產生了慣性,即整體不停止。坎也是同理。

坎為底部的陰極、離為頂部的陽極,兩者對立,產生了雷山、天地、風澤制衡且相通的特點。

1.陰陽兩極對立的坎離

坎為陰極,陽之根;

離為陽極,陰之根。

坎離互相對立,且互相制衡而靜。結果為中性。

2.雷山制衡關係

雷為內部陰性下行;

山為內部陽性上行;

以坎為中點,反向制衡。即下行的離遇到內部上行的艮,來著互相制衡,即陰陽平衡。結果為中性。

3.天地制衡關係

天地為靜態,沒有力性,兩者相遇,為靜態的中性。

4.風澤制衡關係

以離為中點,陰性的巽與陽性的澤制衡。

總之,以坎離為定位,左右對摺的關係體現了:

一是對摺陰陽制衡;

二是物性相通,即同一能性。

實質上,人道得以生存,全依賴於陰陽制衡關係。左右對摺就是東半部分和西半部分的制衡,或者是天空與地面之間的陰陽制衡。人居住於制衡的零性能空間,才得以生存。

(三)以震兌為定位、兩兩相對摺的特點

震為剛動之始,動性最強;

兌為柔動之始,也是動性最強。

震兌互對,產生盛衰發展過程。即震是物性之始,乾為物性發展之終,兌是物性始衰,坤是物性亡。

震兌定位,反映了生命力的強弱。正位生命離最強,兌為時衰;坎離相對,為生命力發展為中;艮巽相對,代表生命力發展漸止;乾坤相對,生命力發展停止,即沒有動態,只是靜態。

1.生命力強盛發展的震兌對立體

震是生命力之始,凝聚成形的核動力,因整體柔性強,剛動活動面積大,是以動性最強;

兌是生命力生長狀態停滯,開始壯大衰弱。

因此艮兌對立。

2.生長狀態為中的坎離對立

坎為生命力發展動性為中,離則衰弱動性減弱為中。

3.生命力發展漸止的艮巽

艮為剛動範圍逐漸減少,是以動性漸止;

巽為柔動範圍漸失,是以柔動漸止。

4.生命力發展停滯的乾坤

乾為純剛,無動性;坤為純柔,無動靜。是以生命力發展停滯。

總之,剛性發展代表的生命力由弱到強的過程,即猶如震為胎兒、坎為嬰兒、艮為少年、乾為青年的發展狀態;

柔性發展代表生命力由強到衰的發展,即猶如兌為壯年、離為中年、巽為更年、坤為老年。

上述三個特點在《易》中稱之為三道,即以乾坤定位、上下對摺的關係稱之為地道,立剛柔;

以坎離定位,左右對摺的關係稱之為天道,立陰陽;

以震兌定位、兩兩相對的對摺關係稱之為人道,即立仁義。

特別是人道:坤為母、震為長男、坎為次男、艮為幼子、乾為父、兌為少女、離為中女、巽為長女。

這是根據人道特性發展而排列的:坤生剛,是為母;震動性最強,是為長子;坎動性次之,是為中子;艮為動性漸止,是為少子。剛動的目的是為了凝聚物性,動性越強,凝聚越強,因此強者為長、弱者為幼。

乾為靜態,是內陽為陰,是柔性的源泉,故稱之為父;兌為剛性強,柔性弱,是為少女;離為剛柔相濟,是為中女,而巽為柔強剛弱,是為長女。

所以男道以生剛性強弱排序,女道以非物性強弱排序。