各朝明經

漢朝

先儒范子寧像

先儒范子寧像漢代察舉中的“明經”科,是最重要的特科之一。明經就是通曉經學。秦朝就有此科,到漢代地位開始突出。 所謂“經”,原指先秦經典,自從漢武帝尊崇儒學,“經”就專指儒家經典了。

其實,察舉各科都有經學內容,被舉者也要熟習經學;把“明經”特立為一科,說明經學在漢代政治上地位之重要。

西漢時舉“明經”科不按人口,東漢章帝元和二年(公元85年)開始,以人口多少定舉數,後來加上年齡限制,年50至70歲才可入太學 。但在東漢初,年紀輕而精通經學,也可應舉明經。如張玄“少習《顏氏春秋》,兼通數家法,建武初,舉明經。”

漢代許多名臣,如孔安國、貢禹等都是明經科出身,韋賢、韋玄成父子皆以明經科入仕,先後位居宰相。重經之風一直延續到隋唐時期的科舉考試,唐代的“明經”科試帖經,以通經比例決定等第。

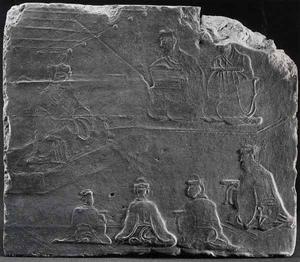

經書像磚

經書像磚唐朝

明經與進士二科為唐朝科舉的基本科目,明經又分為五經、三經、二經、學究一經、三禮、三傳等,考試之法,先貼文,後口試,經問大義十條,答時務策三道。 《禮記》、《春秋左傳》稱大經,《毛詩》、《周禮》、《儀禮》稱中經, 《周易》 、 《尚書》 、 《春秋公羊傳》、《春秋穀梁傳》稱小經。通二經者,通大經一部加上小經一部,或取中經兩部;通三經者,大、中、小經各一部;通五經者,大經、小經皆須通。科目則由舉子自選。另外,《孝經》、 《論語》是必考課目,有時還加試《老子》 、《爾雅》。韓愈在《答崔立之書》中說:“及來京師,見有舉進士者……或出禮部所試詩、賦、策等以相示,仆以為可無學而能。因詣州縣求舉,有司者好惡出於其心,四舉而後有成。”岑仲勉說:“明經多帖兩經,似乎較難,然《孝經》、《論語》文字無多,不難兼習。……進士詩、賦限韻,要須自出心裁,比口試專憑默記者,難易有差。”

神龍元年(705年)明定明經科考試有三場。第一場帖經,第二場試義,第三場試時務策。

楊國忠之子楊暄舉明經,落地。主考官之子見過楊國忠曰:“奉大人命,相君之子試不中,然不敢黜落。”楊國忠罵道:“我兒何慮不富貴,豈藉一名,為鼠輩所賣耶!”主考官以“國忠恃勢倨貴”,“奈何以校其曲直”,於是“致暄於上第”。

宋朝

歷代選官制表

歷代選官制表科舉除進士外,諸科中亦有九經、五經、三禮、三傳、學究等科,乃是經由唐代明經科轉變而來,考試之法亦與唐相近。嘉佑年間,又於進士、諸科外別設一明經科,分二經、三經、五經,考試時問大義十條,試時務策三條,出身同於進士,直至宋神宗時方廢除。

批評

唐代主考官楊綰指出,進士“幼能就學,皆誦當代之詩;長而博文,不越諸家之集。……《六經》則未嘗開卷, 《三史》則皆同掛壁”。趙贊更指出,明經舉子“比來相承,唯務習帖,至於義理,少有能通”。

從科舉到聯考

| 科舉制度始於隋朝,歷唐、宋、元、明、清而不廢。時至今日,則演變成為所謂的聯考制度。這是中國知識分子的一個結,也是中國歷史命運的一個結。“學而優則仕”,歷代讀書人莫不以此為一條光明大道。“千軍萬馬過獨木橋”,“十年寒窗無人問,一舉成名天下知”。中國的教育制度在這數千年中發生過什麼變革?今天就讓我們一起來探尋吧。 |