科舉五經魁

五經魁

五經魁相傳,明朝永樂年間,成祖朱棣自恃才華,想顯露一下自己,在一次科考中,改名扮成舉子混入了考場。沒想到發榜時才得了第五名,十分氣惱。

朱棣一怒之下,便去質問主考官。主考官邊答:“連第五名還是勉強的哩!”邊抬頭看,啊!原來是當今皇帝,嚇得魂不附體。朱棣怕傳播出去丟面子,一句話沒說扭頭走了。主考官怕得罪皇帝,金榜已出不能更改,便在榜文上加了行註解:“第五名為前四名之魁首。”

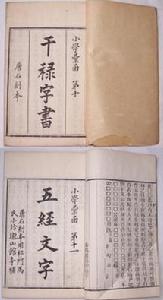

“五魁首”本是“五經魁首”的簡稱。明代科舉分“五經試士”。“五經”即《詩》、《書》、《易》、《禮》、《春秋》五部儒家經典。每經所取第一名為“經魁”,“魁”即是“首”、“第一”之意。鄉試中,每科前五名必須是某一經的“經魁”,故稱“五經魁”。後來,這種試士的制度雖然被廢棄,但習慣上仍稱鄉試的前五名為“五經魁”,簡稱“五魁”。爾後,“五魁”被一些喜歡喝酒宴聚的人作為吉語祝福,這個酒令中的吉語,就是對魁星點狀元的紀念。哈哈…… 你胡言亂語,來,來,罰酒!罰酒!!”

舞蹈五經魁

“五經魁”始於明朝正德年間

五經魁

五經魁據族譜記載,此項活動始於明朝正德年間,船岡村(即今李家鄉李家村)有位老翁名叫李得保,他有4個兒子、11個孫子。得保父子頗有文才,且懷有憂國憂民之志,雖深居山區,卻好談論時政,說古論今。有一年正月,得保的次子用紙殼做了5張“五經魁”面具,由5個孫子戴著,手裡各拿著“恭賀新禧”、“吉祥如意”、“人壽年豐”、“福如東海”、“壽比南山”的紅布條,去向老人拜年,以博老人高興。其他孫子見了,也吵著要。得保次子索性又做了五張,沒有面具的那一個就當領隊,並為他們設計、排練了簡單的舞蹈動作。村民看到他們的表演,非常喜歡,約定每年正月初三及正月十四為“出行日”,邀請他們為本村各戶“拜年”,祈求風調雨順,五穀豐登,大家共享快樂,從此約定成俗。

所謂的“五經魁”指的是傳說中的五個人民崇敬的歷史人物。這五個人物分別是:雷震子(亦叫雷公)、鍾馗(民間信仰的正義之神)、包拯(傳說他是陰曹判官)、寇準(宋代名相,故叫天官)、李廣(漢代名相,匈奴稱李廣為飛將軍,故叫將軍)。雷震子扶明主,輔助周文王興兵伐紂,救民於倒懸;鍾馗,捉鬼除妖,消除人間魑魅魍魎之禍害;包拯,不畏權勢,鐵面無私,伸張正義;寇準為名相,剛直不阿,力排眾議,促成宋真宗抗擊入侵強敵,造福國家;李廣平匈奴,威震邊陲,保衛國土,愛戴人民。人們根據五個不同歷史人物的不同性格,做成五個不同面具,畫上不同臉譜,穿上不同的服飾,設計不同的舞蹈動作,在正月及廟會期間表演。這項民間活動,體現了百姓傳統的忠君報國思想,寄予人民希冀國泰民安、風調雨順、五穀豐登的厚望,具有獨特的寓意,深受民眾喜愛,故而代代相傳。

“五經魁”發展到現在,還依然保存著原有的一些特徵,一年只與觀眾見兩次面:農曆正月初三,叫“經魁出行”給民眾拜年;正月十四,是當地的廟會,“五經魁”再次出來巡演,隊伍後面還跟隨著嗩吶、十番鑼鼓伴奏以及鎮武祖師神像、燈籠等。演出隊伍由10人組成,每兩人扮演同一角色,佇列由原來的兩列演變為現在的一列,人物排序有規矩,雷震子在前,後面跟著鍾馗,隨後是包拯,第四個是寇準,最後李廣壓鎮,剩下5人再依次排序。在長期民俗活動中,不同人物之間形成了比較固定的類似擒拿格鬥的成套動作,扮演者邊走邊對舞,舞姿優美,動作利落,配合默契。現今“五經魁”表演主要流行在李家鄉李村、鮮水村、河背村一帶。

從科舉到聯考

| 科舉制度始於隋朝,歷唐、宋、元、明、清而不廢。時至今日,則演變成為所謂的聯考制度。這是中國知識分子的一個結,也是中國歷史命運的一個結。“學而優則仕”,歷代讀書人莫不以此為一條光明大道。“千軍萬馬過獨木橋”,“十年寒窗無人問,一舉成名天下知”。中國的教育制度在這數千年中發生過什麼變革?今天就讓我們一起來探尋吧。 |