注釋

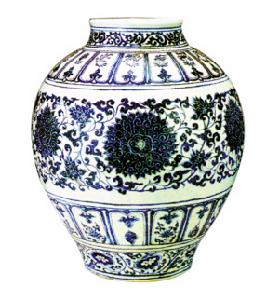

圖為故宮博物院藏“明洪武青花折枝花卉紋大盤” 青花瓷

青花瓷概述

明洪武朝(公元1368—1398年,明太祖朱元璋年號),歷時30年。明代建國後不久,明太祖在景德鎮珠山設立御窯廠,成為明代景德鎮最早的官窯,但到目前為止,還未發現真正帶洪武官窯紀年款的瓷器實物。南京博物院曾於明故宮玉帶河遺址發現了青花雲紋殘盤和其他一些青花殘片,雖然是殘瓷,但從其製作的精細上判斷,應為洪武官窯器,南京和江西等地區則出土了大量民窯實物標本。總體來說,洪武朝的青花瓷各方面都繼承了元代風格。器型粗大,胎體厚重,青花色澤偏灰,圖案裝飾線條粗疏豪放,改變元代層次多,花紋滿的風格,趨向多留白。

一、胎釉

洪武青花瓷的胎體比較厚重,但比元代同類產品薄,呈現土黃色或者灰白色,手感均比較平滑。因為瓷土淘洗的粗細不同,胎質也有粗有細。官窯器因為工藝精細,一般瓷化程度較高,因而胎體緻密細白。民窯器則大多數胎體略含雜質,氧化鐵黑黃色疵點,偶有小片的窯渣粘附,呈淺灰白色。釉層肥厚光潤,白中泛青,晚期釉色趨淡,有極淡的卵白色。有些民窯器因為胎體稍粗而呈青灰或灰白色。釉質玻化程度較高,釉面極少有開片現象,釉面細膩、潔淨。玉壺春瓶、執壺和大碗的底足多刷白釉漿,薄處泛黃,厚處呈乳白色或青色。其他器物多是砂底,刷上洪武特有的赭紅色漿,可見刷漿痕跡,露胎處均可見星點狀或大片的火石紅。盤、碗等圈足挖足較淺,足壁較厚,足跟平切,部分底足中心仍有雞心點,有些里心仍有用砂圈疊燒法留下的澀圈,呈淺紅色(俗稱窯紅)。這時也有各種形式種類繁多的圈足,常見的有圓渦形厚底足、高足、內壁斜削外傾斜式圈足等。此外,民窯青花碗,底面無釉,圈足深高,有的挖足過肩,殘留刮削痕及同心圓跳刀痕。二、青料

洪武官窯青花主要使用含鐵量低、含錳量高且淘煉欠精的國產青料,呈色青中帶有灰色調,偏淺灰色,有部分鐵鏽斑深入胎骨,這是由於鈷料中含有金屬錳、鐵等雜質的緣故。一部分呈現淡藍色,色澤穩定,無暈散,色澤濃密處常能見到散布著一些小雜質點,反倒表現出青花的層次。還有一部分是淺淡色中含深藍點,有少量暈散。洪武青花不同於典型的至正青花的背翠艷麗,世不同於典型永樂、宣德青花的濃艷色譯而有自己的特點。明代永樂、宣德青花多採用進口蘇麻離青料燒制,色彩濃艷的背花紋飾泛出點點銀黑色結晶斑。這種青料比國產青料鐵的含量豐富,錳含量低。事實證明,青花料若不罩在釉下燒出後則為黑色,近似唐代時耀州窯白地黑色的作品;如果罩在釉下燒制,成品則為灰藍色。

三、造型

在造型上多少繼承了元代樞府瓷古樸敦厚的風格,尤其是民窯器,如撇口盤、碗類,中部以下胎體逐漸厚重,有的與元瓷一樣,或者折腰,或者器心留有疊燒的墊餅痕跡。官窯器則有所創新,著意於擺脫元瓷厚重的風格,為秀美飄逸的永樂瓷的出現打下了基礎。 明代洪武青花瓷

明代洪武青花瓷洪武青花不如元青花瓷豐富,大件器物較多,主要品種有特大型碗、大蓋罐、菱花口盞托、菱花口大盤、梨形壺、執壺、玉壺春瓶、瓜棱罐、石榴尊、高足杯、香爐等。

執壺主體呈玉壺春瓶式樣,也有稱玉壺春執壺,有大小兩種。大的一般高約30厘米,小的大約20厘米高,主體為小撇口或小直口,細長束頸,斜肩豐腹,腹部飽滿。長流彎曲,流口低於壺口,流口與壺體之間有瑞雲形紐帶連線,另一側為帶形高把柄,柄的頂端有一小系與壺口齊平,壺蓋為寶塔形圓頂,頂端有內插式火珠紐,整體造型和同時期玉壺春瓶相比,肩腹部略瘦小,下腹部下沉呈圓腹狀。

玉壺春瓶造型和元代基本相同,也有大小兩種,只是頸部豐滿一些,腹部略下沉,圈足低矮。

瓜棱罐造型高大的超出60厘米,造型為撇口、短頸、圓肩、斂腹、撇足。腹部有突起的瓜棱形,底足平,底面內凹,無釉,砂底,罐蓋呈寬沿或荷葉形,頂部有火珠形紐。

菱花口盞托直徑大約20厘米左右,寬板折沿菱花口,淺弧壁,外壁作八瓣蓮花形,盞托內心有一道菱,用以放置固定杯盞。淺圈足,為洪武時期獨有形制。

菱花口大盤口徑在40至55厘米,菱花口形,盤口呈12或16瓣蓮花形,寬板折沿,淺腹,弧壁,矮圈足,細砂底,一般多為模製。

特大型碗口徑在40-55厘米,口形有撇口、直口,圓唇,弧形深腹,直立圈足。

四、紋飾

洪武青花瓷以繪製為主,輔以堆貼工藝。洪武青花瓷紋飾繪製布局疏朗,簡練流暢,改變了元代多層次布局,紋飾繁縟的特點,留有較多白地。官窯器的畫鳳多精細清秀,畫法工整,民窯器的則更加自然寫實且繪畫簡練豪放,創造了明代早期的“一筆點劃”。洪武青花所選用的裝飾圖案與前後相鄰朝代相比顯得單調,各種折枝、纏枝花卉花卉,扁菊紋使用最多,也使用一些獸紋,如龍鳳紋等。另外,庭院湖石、石欄芭蕉、歲寒三友、鴛鴦池塘、靈芝紋等亦常見。元代習用的雜劇故事、水藻游魚紋已很少見。碗、盤底心有書草書福、壽字。還有一種採用器內陽文印花,器外青花裝飾的做法。

洪武青花的主體紋飾有龍紋、山石紋、牡丹紋、梅花紋、竹紋、松樹紋、菊花紋、山茶紋、月季紋、蓮紋、芭蕉紋、海水紋等。輔助紋飾有卷草紋、纏枝靈芝紋、雙層蓮瓣紋、忍冬草紋、回紋、如意雲紋、寶相團花紋等。

與元代圖案相比,洪武青花已表現出自身的某些時代特徵,例如紋飾層次開始減少,茶花葉片和蕉葉中莖留白不填色,西番蓮葉和牡丹葉片普遍縮小,明顯細瘦,並產生變形,有的葉片有明顯的出尖現象。菊紋多繪成扁橢圓形,非常具有時代特徵。折枝或者纏枝蓮紋大都呈螺絲狀,而元代的纏枝蓮紋多為葫蘆狀。同時元代葉形較大,為大花大葉,至洪武時則明顯縮小,昔日的碩葉紋飾不復再現。圖案的布局漸趨疏朗,開始改變元代裝飾多層次、滿花紋的風格。

龍紋大多以雲龍紋繪飾,形象不如元代兇猛。龍頭小、細頸、蟒身、作騰飛狀,頭部描繪簡單,獨角或雙角,龍頭大多有後掠的披髮,晚期繪有豎發。爪有三爪至五爪的,三爪較多,爪之間繪得較分開,呈車輪狀。鱗呈小圓弧形,留白邊,立體感強烈。常伴有雲紋,雲形粗短,呈品字形排列,向一側彎曲。

山石紋繪畫手法基本和元代相似,略細瘦一些,在花朵的頂部荷花瓣的一側留白,呈現出花瓣間的間隔和花朵的層次,四周補地子的花葉是較細瘦的螺釘形卷葉,比元代的更為寫實。

芭蕉紋蕉葉寬大而豐滿,蕉葉中心的主莖脈雙線勾繪成平行豎線,中間留白不填色,兩片蕉葉間疊有一片蕉葉,葉尖稍圓,葉子邊緣繪成細碎且密集的鋸齒狀,輪廓線用復筆渲染。

蓮花紋花蕊有石榴形、圓形,四周繪有連珠紋的圓形花蕊。花瓣繪成麥粒形或變形蓮瓣形。葉子比元代瘦小些,像螺絲形。

菊花紋以扁菊花為多,扁菊花紋呈圓形,花心繪斜網狀或螺旋狀。花蕊外部用雙線勾描輪廓。花瓣有兩層和三層,最裡層為白色小花瓣,只用線描而不上色;外層花瓣填色,每個花瓣頂部和一側都留白邊,表現出花瓣的層次。菊花葉子一般繪成葫蘆狀,葉子兩側各有一或兩個分叉,顯得畫面較活潑。

五、款識

洪武青花官窯器至今未見年款。有落款的實物僅有一件梅瓶,肩部篆書“春壽”二字。民窯青花器亦未見年款。特點

明代青花瓷官窯產品精益求精,然而晚期民窯則以產品量大為特點。除了元代的窯場繼續燒造外,明代又興起了許多新的窯場,著名的民窯窯場有:瑤里、胡田、觀音閣、十八渡、董家塢等。以下主要考察有確切地層和紀年墓出土的器物及有紀年款的器物。明洪武朝:至今確定為洪武地層出土的器物共有三處發現。第一處是1964年,南京明故宮出土的一批殘片;第二處是1984年夏季,北京四中出土的一批殘片,第三處是景德鎮御窯廠出土的一批殘片;它們雖然都不完整,但是可以作為典型器來對照完整的傳世品。除此之外,上海博物館藏青花“春壽”雲龍紋梅瓶與河南博物院收藏的青花雲龍紋玉壺春瓶為完整的典型器。明洪武朝的青花明顯少於釉里紅,完整器更少,但從大量資料的對比分析,此期青花與釉里紅的紋飾和器型均相同。

此朝主要使用淘洗純度不一的國產料,但也不排除有少數使用元代剩餘進口料的情況。這一時期青料大致分為三類:一類為清新明快的淡藍色,色調穩定,不暈散,紋飾濃重處亦能表現出青花的層次;第二類青花發色淺淡,少有暈散,紋飾中常有明顯的深色小點無規則地散布在其中,似繁星密布;第三類青花色澤泛灰,釉面呈灰白色。由於這種色料中含有較高的金屬錳雜質,所以紋飾中呈現出較大斑塊狀的黑青色,有的亦深入胎骨,呈凹凸不平狀。品種主要是白地青花。

布局沿用元代多層裝飾帶和適合紋樣兩種。常見題材及特點如下:主體紋飾有各種花卉和龍紋。花卉紋有纏枝牡丹、扁菊、山茶、蓮花、牡丹、菊花、月季花等什錦花卉組成的纏枝花卉紋。多用於盤、碗的內外腹壁。插在山石上的什錦折枝花卉、芭蕉園景、松竹梅,多用在較大琢器的外壁和大盤的底心。龍紋:龍的身體細長,典型的明清官窯龍紋,龍紋基本保持了元代風格,但改變了元代龍紋的矯健兇猛感,多為輪形五爪,亦有三爪、四爪的,爪與爪之間分得較開,豬形嘴,作張口伸舌狀。輔助陶瓷紋飾有各式如蓮瓣、卷草、回紋、意雲、蕉葉、纏枝靈芝、海鷗戲水等。品字形雲是明洪武瓷器的典型紋樣,在多個品種上都有描繪。

胎釉:胎體潔白,瓷質縝密,但是與永樂官窯相比則顯得粗厚疏鬆,胎體中有針眼狀或細小的裂隙。瓷泥可塑性好,器物絕少塌底、夾扁的弊病。釉面肥潤,白中泛青,圓器類口沿均有積釉現象,形成一圈明顯的自然厚唇狀。有些器物釉層較厚,可見細小釉泡攢聚密集,給人以溫潤柔和之感。尤其是淺淡的青花紋飾,在這種肥潤的釉面下,更顯幽青雅致。

造型明洪武朝青花瓷器的造型主要有碗、盤、菱花口盞托、執壺、玉壺春瓶、石榴形瓜棱大罐等。碗口徑在20厘米左右與40厘米左右的兩種墩式碗最常見,分直口圓唇和撇口兩式,深弧腹,圈足平切,釉底。盤約20厘米和45厘米兩種口徑的盤子最常見。分菱花口與圓口兩式。菱花口盤的造型為寬折沿,淺弧腹呈瓜瓣式凸棱,圈足平切。南京玉帶河明故宮出土的青花三朵雲紋盤殘片無口沿,但結合大英博物館所藏的同樣紋飾的完整霽紅、霽藍釉盤看,為淺腹,大圈足,圈足根內外呈斜坡狀,內斜更甚,足端平切,砂底見大片窯紅。

菱花口盞托口徑約20厘米左右。寬折沿菱花口,方唇,淺弧壁,呈花瓣式凸棱,內心凸起一圈棱,用以置放杯盞,淺圈足,底無釉,見火石紅。洪武時期盞托的方唇外側多有二方連續回紋。執壺:高度為30厘米和20厘米的最常見。造型為小直口,長束頸,溜肩圓腹,腹部有彎曲長流,流口部與執壺頸部連有如意雲形扁寬系帶。頸部與腹部相連有彎曲板狀凸棱執柄。柄上端有小圓孔系,壺蓋為寶塔形寶珠鈕,內插式。

玉壺春瓶,有大小兩種,大者高30厘米。撇口,長束頸,溜肩圓腹,圈足,底釉。石榴形瓜棱大罐這種大罐是洪武時期的典型造型,有大小不同的規格,高度大者約60厘米以上,一般為50厘米左右。撇口,短頸豐肩,長腹下收,十二道瓜棱腹,束脛,圈足,砂底,有火石紅。梅瓶:小口圓唇,短頸,略呈上大下小狀,豐肩,下腹收束,脛部外撇,環形足,平切,外側斜削一刀,砂底,中心凸起,局部見火石紅。款識、工藝:款識僅僅見於梅瓶肩部用篆書書寫“春壽”兩字。工藝方面,琢器內壁見明顯接痕,器物底部均見明顯的火石紅色,俗稱“硃砂”底。

由此可見,明洪武朝青花瓷中牡丹花、扁菊花、雲朵等紋飾均留有白邊。纏枝牡丹、扁菊紋的葉子缺刻大,蕉葉為雙莖,中間留空白;花蕊為細方格的扁菊紋。回紋一正一反兩方連續。底足平切、有窯紅。