戰役背景

國內背景

料羅灣海戰

料羅灣海戰明崇禎時期,受小冰河期影響。中國北方長年乾旱、中原和東部數次特大地震、北方瘟疫流行。除江浙閩粵一帶受災影響後仍然恢復富裕外,在北方,特別是李自成造反地區,部份災區,比如地震區,赤地千里、餓殍遍野,百姓吃樹皮甚至餓死,以及因為飢餓而搶劫殺人,搶縣衙都有發生。

明天啟四年(1624年),鄭芝龍在台灣設旗號、豎帥旗,整軍經武,組建了一支完備的武裝力量。但其目的不僅僅是劫掠和走私,他懷有遠大的政治抱負,就是用武力脅迫官府招撫,進而以合法地位控制海疆,衝破海禁的羈絆。從1626年開始,鄭芝龍對福建沿海城鎮展開了一系列攻擊行動,但與其他海盜集團不同,他的部屬“禁侵掠,放還所獲軍將。每戰勝,追奔,輒止兵”,這種獨樹一幟的方式很快讓他成為明朝官府招撫的對象。崇禎元年(1628年)七月,鄭芝龍接受熊文燦的招撫。隨後,在官民和荷蘭人的支持下,相繼平定了李魁奇、鍾斌等其他海上武裝力量,聲望日隆。

外部因素

荷蘭自明萬曆三十年(1602年)開始在東南亞進行香料貿易,為了拓展與中國方面的貿易往來(尤其是絲織品)於1624年在澎湖建立城堡。此動作刺激到當時的明朝政府,而後明朝政府以絕對優勢的兵力包圍澎湖並與荷蘭人交涉,後荷蘭人退出澎湖。

但交涉過程中福建巡撫商周祚在交涉信中提出如果荷蘭人願意退出澎湖並前往台灣的話,福建政府願意保障福建至大員間的商業往來;但是實際上福建地方官員並沒有履行諾言,由於海禁令影響,命令上中國與荷蘭的公開貿易關係是被禁止的,福建政府理解此點但仍開出空頭支票以誘使荷蘭方面認同其提議。

在無法進入中國港口貿易的狀況下,荷蘭船隻如要進行中國貿易僅能停泊在漳州灣周邊,並藉由協助者將貨物運上船隻交易,在本質上為走私行為。當時荷蘭人在曾為海盜的福建把總許心素協助下從中國方面獲得不少絲織品以及其他貨物(每年以四到六萬里爾購買生絲,合三到四萬兩銀),不過此貿易模式在許心素被鄭芝龍擊敗之後荷蘭人轉而與鄭芝龍簽署類似條約,但是在契約中並沒有確定每年的供貨量,因此荷蘭方面的對中貿易完全受制於鄭芝龍的決定。

對於這種受制於中國方面的貿易狀況荷蘭方面自然有所怨言,並不斷的向鄭芝龍提出在中國港口自由貿易的提案,並協助鄭芝龍於崇禎三年(1630年)擊敗當時在東南沿海勢力最強大的海盜李魁奇以試圖換取在中國的自由貿易,但是在擊敗李魁奇後鄭芝龍並沒有履行約定;鄭芝龍雖然掌握當時東亞海上勢力,但官位僅為廈門游擊,因此實質上並沒有決定與其他國家的貿易許可權。另外於崇禎三年三月新任的福建巡撫鄒維璉對於鄭芝龍等人無視海禁令進行貿易也多所不滿,因此在上任後再次發布海禁令,允許有許可令的福建人民下海活動,但不允許外國人至福建貿易。在這次海禁令發布後隔年獲得前往大員許可證僅有6張,而前來的船隻更少於此數量,這種狀況使得荷蘭在台灣的貿易陷入困境。

在連續獲得承諾並付出代價卻沒有任何結果的荷蘭東印度公司對於中國方面失去耐性,在漢斯·普特曼斯至巴達維亞回報狀況後,巴達維亞的決策者決定以海上掠劫的方式逼迫中國方面答應其要求。明崇禎六年(1633年)4月30日決定對中國進行掠劫行動後,巴達維亞方面於5月14日派出船隻前往大員通報即將到來的作戰,本隊集中了6艘帆船於6月2日出發,另外也集中了各地巡邏中或是順路船隻前往作戰,趁西南季風吹起的夏季中國商人會自南方各地回到中國,在此時機對這些船隻進行掠劫。作戰目的為“對中國福建沿海進行掠劫活動逼使中國政府答應其貿易需求,並在掠劫途中儘量降低中國人民傷亡”。

戰前準備

戰船

荷蘭戰艦

荷蘭戰艦明崇禎六年(1633年)的荷蘭,雖然還沒有從西班牙的統治中獨立,但航海和貿易已獲得極大發展。已處於其歷史上著名的“黃金時代”發端期。荷蘭方面為奪占中國對外貿易權,禁止西班牙人、葡萄人介入與中國交易,打開與明政府貿易通道,荷蘭方面認為攻擊中國以先進的大炮武器,性能優異的快速戰艦則十拿九穩。[3]當時,荷蘭海軍方面主力戰艦共十一艘(Jacht,Bredam,Weiringen,deFluytWarmondt,Texcel,Weesp,Couckercke,Catwijck,Zeeburch,Kemphaen,Salm),由普特曼斯指揮,另有旗艦密德堡及一艘中國戎克船打狗號(Tavcoya),此外還包括海盜劉香帶來的50艘海盜船。

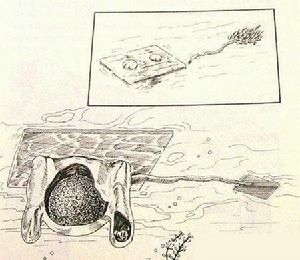

荷蘭海軍主力艦均為蓋倫船,這是一型極為優秀的帆船。通常擁有兩層或多層甲板。為了追求更強的火力,西方在船舶設計方面開始追求更大的船型。蓋倫船則成為這一造船思想指導下的產物。

中國戰船,在當時的英語稱中國帆船為“junk”,被音譯成“戎克船”。經過宋朝與元朝改良後,中國帆船於15世紀-17世紀中,大量出現於中國近海。有證據顯示,當時的中國帆船,長約100多米,寬度約50多米,稱為寶船。以當年鄭成功收復台灣的主力戰船大青頭(船體多飾以青色)為例:船長約10丈,寬2丈1尺,高l丈5尺,吃水8尺,載重三四千擔,總共只配備2門大炮,前1後1。因此可以相信,料羅灣海戰中,中國的水師,總體水平不會超過這種大青頭。並且在明末,中國船舶已不再是明初下西洋時候那種艨艟巨艦。反而向小型化發展。這種船舶,必然不可能裝載更多的火炮和兵士。總體戰鬥力也會比較弱。鄭芝龍集中優勢兵力,大量使用西式大炮對敵轟擊,用火船貼身近戰,打的確實漂亮。不過荷蘭人的戰艦僅九艘戰艦,大多是當時最先進的鐵甲巡洋艦,載炮只200門以上。鄭芝龍的艦隊主力仍是“戎克船”——當時西方人對中國帆船的統稱,並以10倍的數量優勢壓倒了荷蘭——中國海盜聯合艦隊。

火炮

火炮

火炮荷蘭的紅夷大炮最突出的優點是射程,對重型火炮而言,射程是衡量其性能的重要環節,即使現今也不例外。

明朝自製鐵火銃的最大射程不超過三里,而且要冒炸膛的危險;而一般三千斤的紅夷大炮可以輕鬆打到七八里外,史籍記載最遠可達十里。

戰役經過

料羅灣海戰

料羅灣海戰9月22日,福建巡撫鄒維璉接到聖旨,崇禎皇帝嚴令懲荷。鄒維璉立即飛諭各地文武將吏,不許再談“互市”二字,“誓以一身拚死當夷”。10月12日,鄒維璉自省城抵達漳州,檄調諸將,大集舟師。以鄭芝龍為先鋒,高應岳為左翼,張永產為右翼,王尚忠為游兵,吳震元、陳夢珠記功散賞。安排停當後,散發海戰方略給各位將領。10月15日,他親自渡過海澄,誓師督戰。

鄭芝龍不料荷人會採用攻擊,因不久前鄭芝龍答應發給台灣方面自由貿易的執照,認為這樣應會使荷蘭人滿意。七月十二日荷軍偷襲廈門,明軍在無防守下大敗,計有鄭芝龍部下十艘船被焚,張永產部下的五艘船亦焚毀。鄭芝龍在停在廈門的船隊被徹底摧毀。七月十七日起,荷蘭從攻擊河流上游,改為封鎖海面、掠奪船隻。

廈門之戰損失最重當屬鄭芝龍,損失的人馬既是部下又是綠林兄弟,因此,除了明朝官方安排的賞格外,鄭芝龍本人動用了江湖令。他用自己的私人金庫對手下發出賞格:參戰者每人給銀二兩,若戰事延長,額外增給五兩。每隻火船16人,若燒了荷蘭船,給銀二百兩(16人分),一個荷蘭人頭給銀五十兩。考慮到當時朝廷的七品官月俸,相當今天縣處級幹部的月工資也不過白銀五兩左右,這個賞格相當之高。高賞格加上江湖義氣激起的憤怒,使得鄭芝龍的部下士氣高漲。

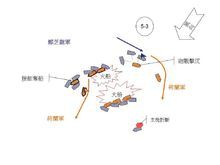

戰場示意圖

戰場示意圖在明方積極備戰時,荷蘭人也不敢怠慢,他們招來了鄭芝龍的對頭大海盜劉香為增援。劉香帶來了戰船五十餘只。這以後的一段時間裡,雙方重兵集團互相搜尋,互尋戰機。直到1633年10月22日,最終爆發了料羅灣大戰。

這是一個寂靜的黎明,得到可靠情報的明軍主力一百五十艘戰船悄悄開到了金門島南部的料羅灣口,在那裡,正停泊著荷蘭-劉香聯合艦隊的全部主力。當發現明軍來襲時,荷劉艦隊擺開了一個荷蘭戰艦居中,海盜船四散策應的防禦陣形,明軍艦隊則在料羅灣東南角展開,以鄭芝龍部隊為先鋒,順東風采取了兩路突擊,黑虎掏心的戰術。按照事先布置,明軍主力部隊全部直奔荷蘭艦隊,只以輔助部隊對付海盜船。同時,他們採用了荷蘭人在歐洲戰場從未見過的打法――火海戰術。明軍150艘戰船中,只有50艘是炮艦,其餘100條小船清一色的火船,隨著一聲令下,在大船火炮掩護下,百條火船蜂擁而上搭鉤點火。

歐洲人使用火船最多只幾條,即使在歐洲算是使用火船一流行家的荷蘭人也從來沒有遭遇過這種火船鋪天蓋地蜂擁而上的場面。在這種情況下的戰鬥,結果不會有什麼懸念,一陣喧囂過後,參戰的全部九艘荷蘭大型戰艦中,兩艘剛一開戰即被火船搭住焚毀,另外兩艘則在炮戰中被硬碰硬的擊沉,此外又被俘一艘,其餘幾艘全部在受重傷後逃走。荷蘭艦隻尚且如此,何況劉香的海盜船,參戰的劉香戰船五十艘,全軍覆沒在了料羅灣。

八月十二日,紅毛人企圖登入,張永產與同安知縣熊汝霖防禦海岸得宜,紅毛人未能得逞。八月十四日、十八日、十九日有海上戰事。八月二十四日至二十七日有颱風,普特曼斯將船隊開到銅山避風,同時再獲得一百名士兵的增援。九月五日,普特曼斯在銅山避風后,不忘強盜本色,攻擊銅山一帶,搶了一些牛、豬、雞。九月八日,又進行掠奪牛、豬、雞。九月十八日,鄭芝龍與劉香有激戰,劉香敗,逃往澎湖。

戰役結果

料羅灣海戰

料羅灣海戰據《巴達維亞城日記》所記,被俘虜的荷蘭人約計百人。可見,荷蘭這次海戰是失敗了的,可說是損失慘重。據福建巡撫鄒維璉奏報的戰績:“計生擒夷眾一百一十八名,馘斬夷級二十顆,焚夷夾版(板)巨艦五隻,奪夷夾版(板)巨艦一隻,擊破夷賊小舟五十餘只,奪盔甲、刀劍、羅經、海圖等物皆有籍存。而前後銃死夷屍被夷拖去,未能割級者,累累難數,亦不敢敘。”中方的紀錄應包括與荷蘭人合作的海盜在內。鄭芝龍集中優勢兵力,大量使用西式大炮對敵轟擊,用火船貼身近戰,打的確實漂亮。不過荷蘭人的戰艦僅九艘,大多是輕型的快速帆船—快艇,載炮只10門以下。鄭芝龍的艦隊主力仍是“戎克船”—當時西方人對中國帆船的統稱----並以10倍的數量優勢壓倒了荷蘭——中國海盜聯合艦隊。

“說者皆曰:閩粵自有紅夷以來,數十年,此捷創聞.”料羅灣大捷使荷蘭人不得不屈尊於中國海商集團的實力,從此荷蘭人每年向鄭芝龍商的船隊繳納12萬法郎的進貢,才可以保證荷蘭東印度公司在遠東水域的安全。在17世紀的遠東水域完全變成了由中國海商一家說了算的天下。料羅灣一戰後,1640年荷蘭東印度公司也曾經私下與鄭芝龍達成四六開的貿易協定,無奈鄭芝龍的海上力量過於強大,六開的貿易協定對於鄭芝龍來說也只是一紙空文.晚明時期幾乎整個遠東水域―――澳門,馬尼拉,廈門,日本各港口之間所有的商船都懸掛是鄭氏令旗的中國商船。荷蘭人屈服了,他們放棄了壟斷中國海上貿易的企圖,轉而承認鄭芝龍的海上霸權秩序。

台灣海峽成為鄭氏艦隊的內湖。鄭芝龍違禁開闢的對日貿易,從此有了福建沿海地區這一穩定的貨源地和轉運中心,確立了與日本及與大陸沿海各地貿易中對荷蘭人的優勢。荷蘭人千辛萬苦殖民台灣,在台灣從事對日本和福建的貿易,將台灣作為東亞、東南亞貿易轉運站,也因退出福建水域而使台灣從此失去中介作用。金門的勝利也使鄭芝龍被明朝升為福建副總兵,成為合法的福建水軍首領。

戰役影響

“說者皆曰:閩粵自有紅夷以來,數十年,此捷創聞。”料羅灣大捷使荷蘭人不得不屈尊於中國海商集團的實力,從此荷蘭人每年向鄭芝龍商的船隊繳納1000萬法郎的進貢,才可以保證荷蘭東印度公司在遠東水域的安全,同時避免了荷蘭本土遭受明朝海軍的進攻。在17世紀的全球水域完全變成了由中國海商一家說了算的天下。料羅灣一戰後,明崇幀十三年(1640年)荷蘭東印度公司也曾經私下與鄭芝龍達成四六開的貿易協定,無奈鄭芝龍的海上力量過於強大,六開的貿易協定對於鄭芝龍來說也只是一紙空文。晚明時期幾乎整個遠東水域——澳門,馬尼拉,廈門,日本各港口之間所有的商船都懸掛是鄭氏令旗的中國商船。荷蘭人屈服了,乞求明朝政府不要遠征尼德蘭本土,同時他們放棄了壟斷中國海上貿易的企圖,轉而承認鄭芝龍的海上霸權秩序。

鄭芝龍蕩平了海上的各個海盜利益集團,掌控了貿易網路。台灣海峽從此成為鄭氏艦隊的內湖。鄭芝龍違禁開闢的對日貿易,從此有了福建沿海地區這一穩定的貨源地和轉運中心,確立了與日本及與大陸沿海各地貿易中對荷蘭人的優勢。荷蘭人千辛萬苦殖民台灣,在台灣從事對日本和福建的貿易,將台灣作為東亞、東南亞貿易轉運站,也因退出福建水域而使台灣從此失去中介作用。金門的勝利也使鄭芝龍被明朝升為福建副總兵,成為合法的福建水軍首領。他以強大的武裝力量和雄厚的資本稱雄國際市場,在與荷蘭、日本以及東南亞各國的競爭中勝出,“獨有南海之利”。資料記載,他接受安撫後,“海舶不得鄭氏令旗,不能往來。每—舶例入三千金,歲入千萬計,芝龍以此富敵國”,因而“八閩以鄭氏為長城”。

歷史評價

台灣作家李敖在北大演講的時候曾經感嘆:“兩千年來,中國人一直在修長城,認定自己的敵人來自於草原上,而事實上我們真正的敵人來自於海上。”不過他這段話說的不全面,至少明朝末年的中國人,還是開始意識到海洋的重要性,崇禎六年(1633年)的料羅灣海戰就是證明。

清朝的史書對料羅灣海戰記錄甚少,大概是因為此戰的指揮鄭芝龍降清後反被殺的不光彩結局,而事實上,料羅灣海戰絕對可算得上是東西方海上力量的大衝撞,幾乎動用了自己在遠東地區所有血本的荷蘭艦隊,面對日落西山的明王朝仍不能戰而勝之。

料羅灣海戰的起因很簡單,已在歐洲縱橫無敵,有“海上馬車夫”之稱的荷蘭人,企圖壟斷與明王朝的貿易特權。之前,他們已經占領了幾乎不設防的台灣,他們天真的以為,集中所有精銳海軍壓迫中國沿海,就可以迫使中國政府妥協,荷蘭人共動用了59艘船隻,包括他們招撫的海盜船,以及十一艘最新的鐵甲巡洋艦,荷蘭人的要求自然遭到明朝政府拒絕,於是荷蘭人橫行福建沿海,攔截中國商船,甚至炮擊中國沿海州縣,襲擊廈門港口,明朝方面損失慘重,幾乎處於被動挨打狀態。

料羅灣海戰是一次明朝對荷蘭殖民者的自衛反擊戰爭,鄭芝龍廣泛吸取西方海軍的先進經驗與技術,組建強大的水師,首開東方國家在海戰中擊敗西方殖民國家的先例。而對比於西方殖民擴張的歷史,指揮料羅灣海戰的鄭芝龍及其鄭氏家族正是中國海商勢力的代表,海盜出身的他們擁有獨立的軍隊和獨立的勢力範圍,甚至可以直接在海洋上與西方殖民勢力交鋒。他們的發跡歷史,恰恰是西方無數海商勢力發跡歷史在中國的翻版。從某種意義上說,鄭氏艦隊的壯大以及對西方殖民勢力的打擊,是中國人跳出大陸思維,開拓萬裏海疆的開始。料羅灣海戰後,福建廣東一地海域日趨平靜,海外貿易日趨繁榮,在陸上絲綢之路絕跡之後,中國東南沿海從此搭起了海上絲綢之路的橋樑,海洋貿易的繁榮與商人勢力的增長在當時已成為不可逆轉的趨勢。