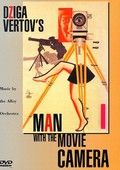

基本信息

持攝影機的人

持攝影機的人 更多中文片名:

持攝像機的人

更多外文片名:

Chelovek s kinoapparatom

The Man with a Movie Camera

The Man with the Movie Camera

Living Russia, or The Man with a Camera.....(USA)

Chelovek s kino-apparatom.....Soviet Union (original title)

El hombre de la cámara.....Argentina / Spain

Человек с Киноаппаратом.....Soviet Union (Russian title)

Czlowiek z kamera.....Poland

De man met de camera.....Netherlands

Der Mann mit der Kamera.....Germany

Ember a felvevögéppel.....Hungary

Kore ga Russia da.....Japan (theatrical title)

L'home de la màquina de filmar.....Spain (Catalan title)

L'homme à la caméra.....France

L'uomo con la macchina da presa.....Italy

Mannen med filmkameran.....Sweden

Mies ja elokuvakamera.....Finland

O Homem da Câmara de Filmar.....Portugal

O Homem da Câmera.....Brazil

O anthropos me tin kinimatografiki mihani.....Greece (transliterated ISO-LATIN-1 title)

Um Homem Com uma Câmera.....Brazil (video title)

導演:

吉加·維爾托夫 Dziga Vertov

編劇:

吉加·維爾托夫 Dziga Vertov ....scenario

主演:

Mikhail Kaufman ....The cameraman

影片類型:

紀錄片

片長:

80 min / Germany:68 min / UK:68 min

國家/地區:

蘇聯

色彩:

黑白

幅面:

35毫米無聲標準銀幕

混音:

默片

級別:

Australia:G / Finland:S / Brazil:18

攝製格式:

35 mm

洗印格式:

35 mm

膠片長度:

(6 reels)

上映日期

國家/地區 上映/發行日期(細節) 蘇聯

Soviet Union 1929年1月8日......(Kiev) 蘇聯

Soviet Union 1929年4月9日......(Moscow) 美國

USA 1929年5月12日 法國

France 1929年7月......(Paris) (limited) 德國

Germany 1929年7月......(limited) 美國

USA 1929年9月16日......(New York City, New York) 義大利

Italy 1995年10月14日......(Pordenone Silent Film Festival) 巴西

Brazil 2005年9月28日......(Rio de Janeiro International Film Festival)

製作發行

製作公司:

VUFKU

發行公司:

Kino International Corp. [美國] (????) (USA) (theatrical) (re-release)

Amkino Corporation [美國] (????) (USA) (theatrical)

Image Entertainment Inc. [美國] (2002) (USA) (DVD)/(????) (USA) (VHS)

Kino Video [美國] (2003) (USA) (DVD)/(????) (USA) (VHS)

Continental Home Vídeo [巴西] (????) (Brazil) (DVD)/(????) (Brazil) (VHS)

New Star [希臘] (2008) (Greece) (theatrical) (re-issue)

BFI Video [英國] (2000) (UK) (DVD)

Divisa Home Video [西班牙] (2007) (Spain) (DVD)

Madman Entertainment Pty. Ltd. [澳大利亞] (2005) (Australia) (DVD)/(2005) (New Zealand) (DVD)

Moskwood Media (2007) (Netherlands) (DVD)

Punto Zero (2007) (Italy) (DVD)

YLE Teema (2010) (Finland) (TV)

影片簡介

《帶攝影機的人》是一部具有很強紀實性和多義性的作品。這部經過精心剪輯的紀錄片是維爾托夫“電影眼睛”理論的直觀表現,它沒有布景,沒有字幕,也沒有演員道具。影片呈現了一個縝密的套層結構:表層上是一部紀錄蘇聯勞動人民平凡生活的城市交響曲,其內層則講述了攝影機如何紀錄生活、攝影師如何進行拍攝和剪輯。

表層的城市交響曲可以分為觀眾入席的序曲、城市的黎明、勞動人民的辛勤工作和工作後的休息與藝術實踐。在內層結構中,從帶攝影機的人拿著攝影機走出門口開始,講述了通過“電影眼睛”即攝影機來紀錄現實社會的過程。影片的偉大意義不僅在於紀錄下了一個時代一個城市的現實生活場景,更多地在於其理論與技術相結合所實現的價值。在技術方面,本片創造了分割畫面、二次曝光等剪輯手法;在理論上創造了“自我暴露”的拍攝手法,即攝影者出現在影片中。所以本片是一部偉大的作品。

影片賞析

《持攝影機的人》

《持攝影機的人》 影片以一個獨特的拼貼鏡頭作為開端,一個攝影師扛著一個攝影機站在另一個偌大的攝影機上。這個鏡頭仿佛在說明,攝影機是具有主觀性的,相比之下,那個攝影師顯得更為渺小。

維爾托夫最為重要的理論是“電影眼睛論”。這一理論聲稱,攝影機的鏡頭具有記錄顯示的功能,故而比之人的眼睛更具有優越性。這一理論的核心,即是將電影攝影機比喻為人的眼睛,而電影工作者的任務即手持攝影機,“在不知不覺中捕捉生活”,反對人為的照搬和飾演。所以從一開始,該影片就流露出了極強的強調攝影機功能的意味。

影片的第一場發生在一個電影院裡,通過不斷的蒙太奇剪輯,表達了電影即將開場的意味。先是觀眾還未入席,電影院裡空無一人,而此時摺疊椅卻神奇地摺疊、打開,仿佛在期待觀眾進場。接著觀眾們紛紛走進電影院,很愜意地等著影片的放映,配樂樂隊和放映師也做好了準備。隨後,影片的大幕緩緩拉開。

繼而,從一個慢慢推向一面窗戶的鏡頭開始,天逐漸亮了起來,沉睡的人們緩緩甦醒,導演利用一串表現臥室、街頭、樓房、路燈、櫥窗、公園乃至各式各樣的人的鏡頭組合,表現了在這座大城市的新的一天的到來。銀行、打字機、工廠、汽車、報社、輪船、油罐、交通燈、紡織機、小街,人們開始忙碌起來。

一輛車停在了攝影師的公寓門前,攝影師背上三角架和攝影機,坐上汽車出發了,開始去不同的地方對城市的生活進行拍攝。似乎,攝影師的拍攝也應該是電影眼睛理應捕捉到的精靈。攝影師站在不同的位置,拍攝不同的畫面,在大橋上,在鐵軌上,在吉普車裡。公車紛紛駛離車庫,暗示著人們忙碌的一天的到來。然後,商店開始營業、工廠開始開工、鍋爐開始運轉、人們充滿激情的投入工作和生活。

在瘋狂的激情之後,導演開始轉向表現溫情,攝影師扛著機器來到大街上,在鬧市中,人們工作生活的艱辛在他的“筆”下緩緩流動。但很快,影片重新回到了高亢的主鏇律。導演通過一組關於電車、火車、馬車、車站的剪輯,表現這個城市的繁忙。特別是作者將機器架在攝影機上,移動跟拍行進的馬車裡的人的表現,很有實驗精神。

接下來,本片開始走到一個哀傷的階段。筆者覺得,今天看來,這是本片最具感染力和人文關懷的片段。不同的人,走進一個辦公機構,有的是來登記結婚的情侶,有的則是形同陌路但內心深處還隱含不捨的即將離別的愛人。疑慮、不捨、哭泣、絕望、隱忍、痛苦,在一格格來回剪下的鏡頭前被放大到攝人心魄。更為震撼的是,導演將這些鏡頭與嬰兒的出生和人的死亡剪接在一起,形成了強大的視覺感染力。

接著,影片又回到了日常生活的正常軌道上來,攝影師在大樓里,拍攝人來人往和電梯的上上下下,日復一日,輪迴往復。接著,攝影師再次回到車上,去跟拍救護車和消防車忙碌的場景。傷員、醫生、救護車、消防車、消防隊員的來回剪輯,強化了真實的繁忙感。

之後,影片的鏇律慢慢轉向高貴和聖潔,不同女人的不同命運在此刻彰顯無疑。一個考究的女人在美容,另一個衣衫襤褸的女人在辛勤勞動;一個女人在洗頭,另一個則在辛勞的洗衣服;理髮屋、鞋店、流水線、縫紉機……鏡頭的對立產生了不確定的涵義。在一組做捲菸、織布、打字、打電話、化妝、彈鋼琴的快速剪輯之後,蘇聯各階層女性的生活狀態躍然於銀幕之上。

攝影師繼續著他的旅途,鏡頭瞄準了一條大河,在這一部分,攝影師與攝影機出現的頻率最高,持攝影機的攝影師本身就是與波濤洶湧的大河相對應的拍攝客體。攝影師甚至來到鋼索上,俯拍大壩的泄洪,這在當時是極為震撼的場面。

而泄洪時萬馬奔騰般的澎湃和工廠機械的轉動形成了很好的對應,強化了對社會主義意識形態的尋喚。

之後,導演使用了極為前衛的方法表現了工廠車床運轉的場面,畫面速度的刻意變化和鏡頭的規律性的晃動,產生了異樣的審美體驗。而之後攝影師和機器運轉之間風一般的交替剪下強烈的突出了攝影師的在場性。

最後的部分,導演似乎是在表現蘇聯人工作之後的生活。攝影師先是把攝影機扛到街上,拍攝車水馬龍的街道。接著是長達將近10分鐘的海濱休閒活動和體育運動的鏡頭組合。

回到電影院,人們在觀看攝影師拍攝的電影,隨著眼睛與畫面的高速剪輯,電影在鏡頭和眼睛的疊印中落下帷幕。

影片幕後

持攝影機的人

持攝影機的人 沒有過多的敘述交代,沒有響亮的字幕,維爾托夫就成功地運用了“自我暴露”的拍攝手法(即攝影者出現在影片裡),這在當時被認為是一種不合常理的越軌行為。1920年代中後期,出現了許多以大都市為題材的電影,如米哈伊考夫曼和伊爾雅考帕林的《莫斯科》(1926)和魯特曼的《柏林城市交響曲》(1927)等,這些影片都反映了都市的日常生活。但是維爾托夫的影片更貼切、更真實地展現了剛剛開始的大都市時代的風貌,再加上“自我暴露”的拍攝手法,能夠不斷激起觀眾的興致和熱情,這是其他都市題材的電影所沒有達到的效果。因為那些導演所盡力表現的只是都市生活的表面光輝,讓人覺得浮光掠影,沒有深度。

1923年,維爾托夫發表了《拋棄戲劇式電影製作方法》的文章,對大眾娛樂電影進行了尖銳的批判。但是1929年他卻拍攝了《帶攝影機的人》這部大眾娛樂電影,並豐富了這種電影的形式。用他自己的話說,這部電影將使觀眾們從

“未成年”走向“成年”,變得更加成熟。他認為應該向大眾展現電影所能表現的一切東西。因為當時電影還是一鬥神秘的科學,雖然也有一些關於電影知識的出版物,但都不是面對普通大眾的,而且有拼湊之嫌。在維爾托夫看來,電影是那些有一定專業能力的觀眾進行交流的手段,他們能夠對電影這種新媒體所表現的東西進行討論並作出評價。維爾托夫的這種觀點在當時要超前幾十年,所以沒有公司對他的拍攝計畫《帶攝影機的人》感興趣。直到1928年,伯樂才出現,遠離莫斯科的烏克蘭攝影和電影委員會,投資拍攝了這部電影。1929年4月9日,《帶攝影機的人》在蘇聯首映,但蘇聯電影評論界給予這部電影的只有激烈的批評。

劇情介紹

本片是一部紀錄前蘇聯勞動人民平凡生活的影片,也是一部關於攝影機如何記錄以及攝影師剪輯師工作的影片。影片拍攝於蘇維埃革命之後,片中有強烈的馬克思主義階級觀。

本片是蘇聯紀錄片導演,“電影眼”理論的創始人吉加•維爾托夫(Dziga Vertov)的代表作。電影主要拍攝於烏克蘭的敖德薩市,攝像師是維爾托夫的哥哥米凱爾•卡夫曼(Mikhail Kaufman)。影片主要分觀眾入席、城市黎明、人民的工作與休息、體育運動和藝術實踐幾部分,通過刻畫人民生活的方方面面來呈現蘇維埃新社會中的一個理想城市。攝影師米凱爾•卡夫曼在拍攝的同時也出現在電影畫面中,首創了“自我暴露”的電影形式。在這部具有里程碑性突破意義的紀錄片中,維爾托夫首次使用了二次曝光、快進、慢動作、畫面定格、跳躍剪輯、畫面分割等前衛剪輯手法,並採用了仰角、特寫、推拉鏡頭等新穎的拍攝手法,並製作了一段定格動畫。

幕後花絮

這部里程碑式的作品系蘇聯著名蒙太奇理論的“電影眼睛派”(Kino Eye)創始人維托夫用攝影機紀錄的莫斯科的一天,在鏡頭和剪輯技巧方面有著創造性的發現。他強調用“抓拍”的方式捕捉生活的片段,並積極主張利用聲畫蒙太奇對電影進行革新,他的這套理論對後來的法國先鋒派和義大利新現實主義運動都有深遠的影響。60年代戈達爾組成過著名的“吉加·維托夫小組”,取名便是對這位蘇聯電影實驗大師的推崇。

導演

吉加維爾托夫,1896年1月2日出生於比亞利斯托克。後為躲避戰亂隨父母來到了聖彼得堡,在這裡他結識了馬雅可夫斯基,並接觸到未來主義運動。維爾托夫從學生時代就開始寫幻想小說和詩歌,未來主義運動給他留下了很深的印象。後來,他學習音樂,並成為一名未來主義流派的音樂家,1916年,維爾托夫創立了“聽覺實驗室”,對聲響剪輯進行試驗。1920年代初,維爾托夫成為蘇聯最早的新聞紀錄片《電影新聞周訊》的編輯。內戰期間,《電影新聞周訊》成為一個重要的傳播工具,來自全國各地的電影素材被立刻剪輯成《電影新聞周訊》,然後由宣傳火車傳播到全國各地。通過剪輯新聞片,維爾托夫製作了最早的歷史長片《內戰史》,還導演了幾部紀錄片,並創辦了一種不定期播放的雜誌片《電影真理報》。

經過這些實踐,維爾托夫逐漸形成了自己的電影理論。1923年,他發表了名為《拋棄戲劇式電影製作方法》的文章,提出了“電影眼睛”的理論。他把攝影機比作人的眼睛,主張電影工作者手持攝影機出其不意地捕捉生活,強調對現實的即興觀察。但維爾托夫並不反對蒙太奇,他強調將電影觀察的素材加以組織,從而引導觀眾達到明確的思想結論。有聲電影的出現使維爾托夫把他倡導的“電影眼睛”和“無線電耳朵”的理論結合起來,形成音畫對位的蒙太奇。1931年,維爾托夫拍攝了《頓巴斯交響樂》,受到卓別林的賞識。《關於列寧的三支歌》是維爾托夫的又一傑作,表現了“從過去到將來、從奴隸生活到自由生活的全部過程”。1937年,維爾托夫拍攝了《搖籃曲》。此後,他的理論受到猛烈的攻擊,一直到1954年2月12日故去,維爾托夫再也沒拍過自己的電影,只拍了幾部作為任務的影片。

影片地位

紀錄片《持攝影機的人》整個影片都沒有故事情節和主角。而她運用激昂的,節奏急促的音樂配上快鏡頭,把零碎的生活場景雜亂的拼接在了一起。並且特寫和遠景較多,著重記錄人們的動作和表情,和整個城市的環境的轉換。持攝影機的人在影片一開始便把鏡頭對準了普通的老百姓身上,反應他們的日常生活狀態。整部影片都是以一部電影來展示攝影機如何紀錄生活、攝影師如何進行拍攝和剪輯。在開片與結尾中都交代了電影院這個場景。其中穿插了很多攝影師調試攝影機的鏡頭,鏡頭都會出現一個眼睛,這正是導演想表到的觀點—— 電影攝影機如同人的眼睛一樣, 它把所看到的大千世界轉錄於銀幕但電影攝影機又遠遠勝逾人的眼睛, 電影時空的靈活性使它不僅能紀錄客觀世界, 同時還能通過複雜的剪輯手法描寫和表現主觀印象。因此, 電影應該絕對摒棄虛假性, 把鏡頭對準真實廣闊的客觀世界, 出其不意地捕捉生活。

所以在影片中我們常會看見持照相機的人扛著攝影機在大街小巷,四處奔波的畫面。這些盡頭中有清潔工,公園,商店,火車,女人,沙灘,甚至是路人,它把最客觀最真實的生活場景記錄下來,並且不做修飾。印象深刻的是一段中,激昂快節奏的音樂突然轉慢,鏡頭對準的是一張張照片,而在定格每個照片時,有會有動態的影像插入。利用人們理髮,洗碗,磨刀的幾組鏡頭運用蒙太奇的方式把攝影師調試攝影機的鏡頭巧妙的組接到了一起,把攝影師如何拍攝,剪輯以這種形式表達。在片尾,鏡頭中的城市被分割成兩半,而放大的攝影師正在拍攝生活中的人們,導演運用重疊的影像,以虛擬的形式給人真實的感受,它表達了攝影師生活在我們的周圍,就如同我們的眼睛,可以隨時記錄生活中的細節,但是很多人卻沒有發現攝影機的無處不在。另外一個鏡頭,是當攝影師鏡頭對準那些人時,他們又會不禁的遮住自己的臉,或者是立刻逃跑,就像人的眼睛,當你被一雙眼睛不停的注視的時候,你會感覺不自在。

這部白默片的生活片段雖然感覺十分凌亂,沒有故事情節,並且有許多兩極鏡頭的運用。但她也是“電影眼睛”派的開創,但它開始運用了許多蒙太奇,有著不可忽視的地位。

攝影機與機械文明的全知觀點

當我們再一次討論這部無疑的在影史上有著絕對地位的影片《持攝影機的人》(The Man with the Movie Camera)的同時,也許我們應當重新思索維多夫為這部實驗作品的命名:持攝影機的“人”。但是,維多夫在這部複雜的影像作品中,所立意凸顯的是“人”嗎?當我們著墨於討論“全能之眼”的同時,這個持攝影機的“人”在哪裡?

作為日後真實電影與直接電影的發展源頭,“持攝影機的人”為了拍攝“現實”的生活,發展出了一套極為繁複的“電影眼”(kino eye)理論。“真實電影”是一門新興藝術,生活本身的藝術。“電影眼”涵蓋:所有的電影技巧;所有的活動影像;所有的方法,無所不包,這樣才能夠走出去,記錄現實─活動的現實。﹙By Jean Rouch,攝影機與人﹚維多夫在《持攝影機的人》這部影片中,意圖繁複、多層的影像開創了電影眼理論,步移景換的影像背後,是一套獨特的電影眼公式:kino eye(電影眼)=kino see(我透過攝影機看)+ kino write(我用攝影機在膠捲上紀錄)+ kino organize(我剪輯)

在這場電影眼的革命里,維多夫將“攝影機”視為出戰的工具,將“電影眼”與“電子耳”所攝錄下來的世界,補足“沒有武裝的人類之眼”所看不見的缺憾。“攝影機萬能”成為這場劃時代革命的主要彰顯訴求。在維多夫的電影實驗裡,從拍攝人群移動、剪輯台工作直到攝影機自動移動和拍攝(如同未來主義電影裡會出現的“筆自動書寫”一樣),除了開創了剪輯的各種可能性之外,維多夫似將“電影眼優於人眼”的意念,在複雜轉動的影像中一再重複。

然而,這畢竟是場實驗與革命。是否如維多夫所說的,攝影機從此能夠無所不在的拍攝“沒有覺察的生活”(life-unawares),是個雙向的命題。單純的把攝影機神化,也許是維多夫表象上的企圖,事實上,《持攝影機的人》同時也是第一步暴露電影攝製、剪輯過程的影片、第一部將“攝影師”和“剪輯師”放進結構中的影片。無所不在的攝影機試圖拍攝人們生活的原貌(life as it is),但同時也隱性的指出了操作攝影機的“人”的位置。“全知之眼”志在拍攝人眼所不能見之處,同時,也揭示了影像“虛構”的可能。這也是第一部透露出作者“自我反思”(reflexive)的影片。

影片評析

這部無聲的記錄片是1929年的《持攝影機的人》。

即使在今天看來,這部電影依然可以算作比較具有實驗性的作品,而它竟然出現在近80年前的蘇聯,距電影的誕生只有短短的34年,當時的電影還處於默片時代。

全片沒有情節,只是不動聲色的記錄莫斯科的市景,街上形形色色的行人,店鋪,工廠,電車,火車……

如果一直是這樣,鏡頭只是像眼睛一樣在觀察,那么這部電影直接叫做《攝影機》也未為不可,但是既然片名叫做《持攝影機的人》,那么這個“人”的作用自然會在影片中體現出來。

於是,每當我們隨著鏡頭看著莫斯科城中的各種景象,逐漸進入,逐漸放鬆,簡直認為沒有攝影機,也沒有鏡頭後面的那個人的存在的時候,電影裡就會出現攝影師的鏡頭,一會兒是他扛著攝影機尋找合適的角度,一會兒是他蹲在礦工後面拍攝礦工的勞動,讓我們總是恍然大悟的想起原來我們看到的並非天生就有的景象,而是攝影機後面的這個人想讓我們看到的東西,當我們看著教堂宏偉的尖頂的時候,如果攝影師將攝影機轉個方向,我們將看到貧苦居民居住的小草棚;而如果攝影師不想讓我們看到草棚的話,我們就只會為這教堂的壯觀而讚嘆——一切都取決於持鏡頭的這個人,此時此刻,我們都是他的臣民,我們都要遵從於他的意願。

最有意思的是這樣一組鏡頭:街上奔跑著一輛敞棚汽車,車裡是幾個打扮入時的闊太太,這樣的鏡頭並沒有什麼特別,可這時,鏡頭切換,我們看到攝影師正坐在與敞棚汽車並行的另一輛敞棚汽車上,拍攝著闊太太們的一舉一動。這就讓人不由得想到,那么我們現在”所在”的鏡頭,豈不是另一輛與兩輛車共行的汽車上的另一名攝影師的眼睛嗎?

整部電影,似乎導演都在跟我們玩著同樣的遊戲——先讓你放鬆警惕,進入他為你設定的環境與心情,然後忽然用一組鏡頭對你當頭棒喝,告訴你:“這一切都不過是我為你安排的,你自己不可能自由選擇,我讓你哭你就要哭,我讓你笑你就要笑,我讓你看到的你就要看,我不讓你看到的你休想看到……”

影片的蒙太奇鏡頭運用的很好,例如裡面有一組鏡頭,分別是婚禮,葬禮,嬰兒的出生,老人的死亡等等,我一面不無感傷的想到了人生無常世界廣袤之類的詞語,一面在心裡知道又中了導演的套,我們已經太熟悉電影語言了,固定的場景我們就會產生與之相符的固定的情感,而我們毫無知覺。

還有一組鏡頭,一個女孩在射擊,鏡頭快速的在她的槍口和靶之間切換,速度越來越快,這就說明子彈即將射出,可是切換了好多次子彈也沒有射出,讓人心裡憋悶極了,呼吸都困難,還好最後子彈還是射出去了,如釋重負的同時,心裡又一次的感覺到了導演的詭計。:)

拿到了攝影機,就是掌握了話語權,就能任意的擺布觀眾,當我們沉浸在鏡頭為我們講述的故事,鋪設的場景的時候,我們有沒有想到過鏡頭後面,那個“持攝影機的人”呢?

最近有本講電影的書名叫《我的攝影機不撒謊》,而《持攝影機的人》要告訴我們的似乎是:攝影機永遠不可能不撒謊。

相關評論

這是一部社會主義的宣傳片,內容上我就不予置評了,但從純電影和攝影的角度來看,這部片子讓我從頭贊到尾,比如說:

1. 蒙太奇。蒙太奇。蒙太奇。它蜂擁而至打得你措手不及的剪輯們,把幾年前愛森斯坦創造的蒙太奇技術發揮到了超前實驗的高度。

2. 攝影師的自我暴露理念將這部電影引向了幾乎算是哲學的深度。我們以為自己看到的一切是天經地義,習以為常的。但其實,這一切都是精心策劃的篩選。

3. 無數的鏡中鏡,幾乎可以算是維爾托夫對觀眾心理的一場大玩弄。不論畫面是從靜止的膠片轉切到膠片上的這個電影,還是一次又一次,我們看到電影院裡面的觀眾看電影。看的什麼電影呢?就是我們現在看的這個電影。這讓我想起那句著名的打油詩“從前有座山,山上有座廟,廟裡有個老和尚跟小和尚講故事。講的什麼呢?從前有座山……”自己小時候也曾多次想像,自己有一天能跳進電視機裡面,把裡面的虛構當現實。因此,他的這一套實驗對我來說震撼之極。當我全螢幕看一段影片,然後又看到電影院裡面的人在看這一段影片時,我不禁感到混亂與迷惘,我剛剛是在看自己么?

4. 強烈的對比,讓這個完全沒有語言與故事的攝像頭講述了超於畫面的內涵。比如那一組結婚與離婚的組合,葬禮,生育,與婚禮的組合,美容的女人與勞動的女人之對比,都讓人心裡感慨萬千。

5. 定格。我看到這些畫面的時候簡直就吐血了。法國新浪潮中,特呂弗的《祖與占》以幾個定格鏡頭而聞名。但是沒想到,早在三十多年前,人家蘇聯哥哥就已經創意出來了。而把靜止的膠片當照片陳列再反覆迴轉,同樣混淆著大家的視線而具有高度的實驗性與美感。

6. 雙重曝光。把一個鏡頭嵌在另外一個鏡頭裡面,這種技術在今天的電影裡面是相當普遍的,數位技術來做也是相當簡單的。但在二十年代, 這部電影就大篇幅的運用了這種重疊的效果,非常具有革命性。

7. 關於畫面的分割,拍攝的角度等,這些都讓我覺得之後的《奧林匹亞》和《公民凱恩》相比起來,也似乎不那么牛逼了。

8. 最搞的是居然還有動畫。當然不是手工畫的動畫,而是一個鏡頭一個鏡頭連起來的實物動畫,後來超現實動畫大師史雲梅耶的標籤風格。說到超現實,這電影也很有幾個鏡頭相當有味道,比如電影一開始,攝影師站在攝影機上面的這個鏡頭,以及攝影師站在啤酒杯裡面的鏡頭,也都具有著深深的超現實風格。

你能想到,這是一部二十年代的電影么?它裡面運用到的技術,當代都鮮有電影能相比。

推薦一批很酷的紀錄電影

| 如果說:拍攝故事片的時候導演是上帝,而在拍攝紀錄片的時候上帝是導演。那么,無論是故事、人物還是形式都很“酷”的紀錄片,更是猶如得到了上帝之吻。 |