影響因素

當機體免疫功能低下或免疫系統部分或全部受到損傷時,它就不能對病原體產生正常的免疫應答,就有發生感染甚至傳染病的可能。傳染病是否發生或感染的性質受病原體的種類、數量、致病力、侵入途徑、環境因素等的影響。如果病原體相對固定,則主要取決於宿主的免疫能力。

免疫機理

人體的抗傳染免疫首先是靠非特異性免疫,而後特異性免疫產生作用。非特異性免疫是特異性免疫的基礎。特異性免疫又促進非特異性免疫。

分類介紹

抗細菌免疫

細菌感染通常分為兩大類:①細菌基本在宿主的細胞外存活,這類感染叫做細胞外感染;②細菌大部分時間在宿主細胞記憶體活,這類感染叫做細胞內感染。體液免疫在抵抗細胞外感染(包括常見的化膿性細菌感染)方面起很大作用。抗體有幾種作用:①協助吞噬細胞進行吞噬(調理作用);②中和毒素的毒性;③活化補體導致殺菌、溶菌以及產生炎症介質,使機體發揮炎症反應的防禦效果。而細胞內感染的病原菌,如結核桿菌、布氏桿菌等,則主要靠細胞免疫進行抵抗。

抗病毒免疫

病毒入侵機體,也會遇到非特異性免疫的防禦。在非特異性免疫中,干擾素對於抗病毒免疫具有特殊意義。

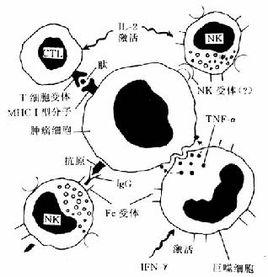

在特異性免疫中,IgM、IgG和 IgA都能中和病毒。分泌型 IgA在鼻咽部黏膜對呼吸道病毒、在腸黏膜對腸道病毒有很強的局部免疫作用。由於病毒是在細胞內寄生的病原體,特異性細胞免疫對病毒(尤其是對非細胞溶解性病毒)的作用更為明顯。此外,受病毒激活的淋巴細胞可釋放各種淋巴因子,包括免疫干擾素在內,直接或間接地破壞染病毒細胞。

病毒抗體能阻止病毒的擴散和再感染,但終止進行性病毒感染則主要靠細胞免疫(見細胞免疫學)。免疫缺陷(尤其是細胞免疫缺陷)的機體對病毒感染異常敏感,因此,患者常有嚴重的病毒(皰疹病毒、巨細胞病毒等)感染,是臨床上診斷細胞兔疫缺陷的依據之一。

抗真菌免疫

至今還了解不多。在已知的非特異性免疫中,皮膚分泌的脂肪酸有抗念珠菌的作用,陰道分泌的酸性分泌物也有抑制念珠菌的能力。長期套用廣譜抗生素可造成菌群失調,導致真菌感染。

在真菌感染中雖然出現體液抗體,但有關它的防禦作用現在還沒有定論,只是以抗體的存在作為感染的反映而矣。在缺乏T細胞的患者中,真菌感染的發病率增高,這表明細胞免疫起主要作用。在播散性真菌感染中,常會發現T細胞功能低下,但目前還不清楚這種現象究竟是原因還是結果。真菌感染大多是慢性感染,常伴隨著超敏反應(Ⅳ型變態反應),因此,可用真菌提取物即真菌素(毛癬菌素、念珠菌素等)作皮膚試驗。這種試驗既可反映是否感染,也可顯示機體的細胞免疫狀態,因而成為檢測機體細胞免疫的常用方法之一。

抗寄生蟲免疫

與抗病原微生物免疫有很大的不同。機體只對少數寄生蟲感染有保護性免疫,對多數寄生蟲感染,宿主所產生的獲得性免疫不足以徹底消滅機體內的全部寄生蟲,但對同株或同種寄生蟲的再感染有較強的抵抗力。寄生蟲多為較複雜的單細胞或多細胞生物,其本身成分以及其分泌物、排泄物的抗原組成遠比微生物複雜。在寄生期間,有些抗原引起保護性免疫;有些刺激多種B細胞克隆,產生多種非抗寄生蟲抗體,包括自身抗體;另一些則導致免疫抑制。蠕蟲更易引起機體產生IgE和嗜酸粒細胞增多。

寄生蟲抵抗機體防禦時有一種逃逸機制。在生活史的不同時期,寄生蟲可能有不同的抗原,而通過表面抗原的不斷變異(如錐蟲)或者在蟲體表面吸附宿主物質(如血吸蟲),可逃避機體的殺傷作用。