內容簡介

我的世界觀

我的世界觀我完全不相信人類會有那種在哲學意義上的自由。每一個人的行為,不僅受著外界的強迫,而且還要適應內心的必然。叔本華說:“人雖然能夠做他所想做的,但不能要他所想要的。”這句話從我青年時代起,就對我是一個真正的啟示;在我自己和別人生活面臨困難的時候,它總是使我們得到安慰,並且永遠是寬容的源泉。這種體會可以寬大為懷地減輕那種使人氣餒的責任感,也可以防止我們過於嚴肅地對待自己和別人;它還導致一種特別的給幽默以應有地位的人生觀。

要追究一個人自己或一切生物生存的意義或目的,從客觀的觀點看來,我總覺得是愚蠢可笑的。可是每個人都有一定的理想,這種理想決定著他的努力和判斷的方向。就在這個意義上,我從來不把安逸和享樂看作是生活目的本身——這種倫理基礎,我叫它豬欄的理想。照亮我的道路,並且不斷地給我新的勇氣去愉快地正視生活的理想,是真、善和美。要是沒有志同道合者之間的親切感情,要不是全神貫注於客觀世界——那個在藝術和科學工作領域裡永遠達不到的對象,那么在我看來,生活就會是空虛的。人們所努力追求的庸俗的目標——財產、虛榮、奢侈的生活——我總覺得都是可鄙的。

我對社會正義和社會責任的強烈感覺,同我顯然的對別人和社會直接接觸的淡漠,兩者總是形成古怪的對照。我實在是一個“孤獨的旅客”,我未曾全心全意地屬於我的國家,我的家庭,我的朋友,甚至我最接近的親人;在所有這些關係面前,我總是感覺到有一定距離並且需要保持孤獨——而這種感受正與年俱增。人們會清楚地發覺,同別人的相互了解和協調一致是有限度的,但這不足惋惜。這樣的人無疑有點失去他的天真無邪和無憂無慮的心境;但另一方面,他卻能夠在很大程度上不為別人的意見、習慣和判斷所左右,並且能夠不受誘惑要去把他的內心平衡在這樣一些不可靠的基礎之上。

我的政治理想是民主主義。讓每一個人都作為個人而受到尊重,而不讓任何人成為崇拜的偶像。我自己受到了人們過分的讚揚和尊敬,這不是由於我自己的過錯,也不是由於我自己的功勞,而實在是一種命運的嘲弄。其原因大概在於人們有一種願望,想理解我以自己的微薄綿力通過不斷的鬥爭所獲得的少數幾個觀念,而這種願望有很多人卻未能實現。我完全明白,一個組織要實現它的目的,就必須有一個人去思考,去指揮,並且全面負擔起責任來。但是被領導的人不應當受到壓迫,他們必須有可能來選擇自己的領袖。在我看來,強迫的專制制度很快就會腐化墮落。因為暴力所招引來的總是一些品德低劣的人,而且我相信,天才的暴君總是由無賴來繼承,這是一條千古不易的規律。就是這個緣故,我總是強烈地反對今天我們在義大利和俄國所見到的那種制度。像歐洲今天所存在的情況,使得民主形勢受到了懷疑,這不能歸咎於民主原則本身,而是由於政府的不穩定和選舉制度中與個人無關的特徵。我相信美國在這方面已經找到了正確的道路。他們選出了一個任期足夠長的總統,他有充分的權利來真正履行他的職責。另一方面,在德國的政治制度中,我所重視的是,它為救濟患病或貧困的人作出了比較廣泛的規定。在人生的豐富多彩的表演中,我覺得真正可貴的,不是政治上的國家,而是有創造性的、有感情的個人,是人格;只有個人才能創造出高尚和卓越的東西,而民眾本身在思想上總是遲鈍的,在感覺上也總是遲鈍的。

講到這裡,我想起了民眾生活中最壞的一種表現,那就是使我厭惡的軍事制度。一個人能夠洋洋得意地隨著軍樂隊在四列縱隊里行進,單憑這一點就足以使我對他輕視。他之所以長了一個大腦,只是出於誤會,單單一根脊髓就可滿足他的全部需要了。文明國家的這種罪惡的淵藪,應當儘快加以消滅。由命令而產生的勇敢行為,毫無意義的暴行,以及在愛國主義名義下一切可惡的胡鬧,所有這些都使我深惡痛絕!在我看來,戰爭是多么卑鄙、下流!我寧願被千刀萬剮,也不願參預這種可憎的勾當。儘管如此,我對人類的評價還是十分高的,我相信,要是人民的健康感情沒有被那些通過學校和報紙而起作用的商業利益和政治利益蓄意進行敗壞,那么戰爭這個妖魔早就該絕跡了。

我們所能有的最美好的經驗是奧秘的經驗。它是堅守在真正藝術和真正科學發源地上的基本感情。誰要是體驗不到它,誰要是不再有好奇心也不再有驚訝的感覺,他就無異於行屍走肉,他的眼睛是迷糊不清的。就是這樣奧秘的經驗——雖然摻雜著恐怖——產生了宗教。我們認識到有某種為我們所不能洞察的東西存在,感覺到那種只能以其最原始的形式為我們感受到的最深奧的理性和最燦爛的美——正是這種認識和這種情感構成了真正的宗教感情;在這個意義上,而且也只是在這個意義上,我才是一個具有深摯的宗教感情的人。我無法想像一個會對自己的創造物加以賞罰的上帝,也無法想像它會有像在我們自己身上所體驗到的那樣一種意志。我不能也不願去想像一個人在肉體死亡以後還會繼續活著;讓那些脆弱的靈魂,由於恐懼或者由於可笑的唯我論,去拿這種思想當寶貝吧!我自己只求滿足於生命永恆的奧秘,滿足於覺察現實世界的神奇的結構,窺見它的一鱗半爪,並且以誠摯的努力去領悟在自然界中顯示出來的那個理性的一部分,即使只是其極小的一部分,我也就心滿意足了。

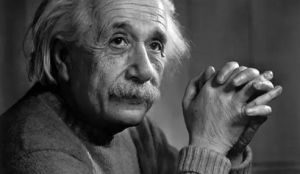

作者簡介

作者:愛因斯坦(1879——1955),德國物理學家。生於符騰堡烏爾姆。早年取得瑞士國籍,1913年重新獲得德國國籍,1933年遷居美國,1940年加入美國籍。1905年獲得哲學博士學位。1909年起歷任蘇黎世大學等校教授,後任美國普林斯頓高等研究所研究員。為反抗納粹,建議第一顆核子彈的研製工作。在物理學的許多領域都有重大貢獻。最重要的是建立了狹義相對論,並推廣為廣義相對論。還提出了光的量子概念等理論。因發現光電效應定律,於1921年獲諾貝爾物理學獎。著有《相對論的意義》等。