原文

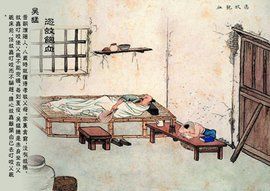

晉 吳猛。年八歲。事親至孝。家貧。榻無帷帳。每夏夜。蚊多攢膚。恣渠血之飽。雖多。不驅之。恐去己而噬其親也。愛親之心至矣。

夏夜無帷帳,

蚊多不敢揮,

恣渠膏血飽,

免使入親幃。

注釋

恣蚊飽血

恣蚊飽血晉:晉朝。

至孝:見前文《二十四孝》注(1)孝感動天【註解】。

榻[(音:tà):睡覺的地方。

帷帳(音:wéi zhàng):帳子,帷子(周圍遮擋的布,類似蚊帳)。

攢膚:這裡的意思是很多蚊子咬人。

恣(音:zì):肆意,隨意,放縱。

渠:代詞,他,指蚊子。

驅:驅趕,轟走。

噬(音:shì):咬。

親:父母。

矣 :助詞,不表示意思。

膏血:濃血,血多的意思。

幃:帳子。

譯文

晉朝時候,有個孝子,姓吳,單名叫猛的,表字世雲。他是豫章分寧地方的人,年紀才只有八歲,服事他的父親母親,已經是非常孝順了。因為他家裡很是窮苦,所以他們的床上,都沒有掛著蚊帳。

一到了夏天晚上的時候,蚊蟲很多,嗡嗡的飛來,叮在他的皮膚上面,便任憑它飽吸自己的血液。雖然叮他的蚊蟲很多,吳猛總不用手去驅趕它的,這是什麼緣故呢?你們仔細的替他想想,一定是恐怕這蚊蟲,丟掉了自己的皮膚不叮,必然飛去叮著父親母親的皮膚了。

後來吳猛碰著了一個有法術的異人,名叫丁義的,給了他神方,屢次有靈異的表現。後來在宋朝政和年間,得封做一個真人。

生活故事

恣蚊飽血

恣蚊飽血吳猛是晉朝的人,字世雲,自幼就非常孝順。當其他八歲的小孩子還在父母的庇護下撒嬌時,吳猛就已經懂得如何孝敬父母了,我們來看看他這么小的年紀到底是怎樣孝順父母的。剛入夏,吳猛發現父母的眼睛老是布滿血絲,紅紅的,沒有一點精神。他很奇怪,不知道為什麼。後來經多次細心的觀察,吳猛發現了原因。

原來吳猛家境非常貧寒,住在偏僻落後的地方。屋子破舊,又靠近小河邊,蚊子非常多。可家中又窮得買不起蚊帳。所以每逢夏夜,滿屋子的蚊子便嗡嗡地晌,叮得父母這裡一個包,那裡一個包,攪得父母睡不了覺。而且父親每天都起早貪黑地到外面幹活兒,在外已經被炎炎烈日曬得頭暈腦脹、筋疲力盡了,回來後需要好好地睡一覺,第二天才有精神和體力繼續幹活。而母親也要大清早就到外頭去幫傭,賺一點錢補貼家用。勞累了一天的母親也疲憊不堪。父母本應該好好地休息,可都因為蚊子叮得睡不好,經常眼睛裡布滿血絲。

吳猛非常心疼父母,很是著急。他想來想去,最後乾脆就把衣服脫掉,先去躺在床上,任憑屋子裡的蚊子來叮咬他。儘管蚊子那么多,都圍在他的身上,他還是忍耐著。為了父母,他能忍受著痛、忍受著癢,忍受這些蚊子在他身上任意地叮咬。因為他怕他趕走了這些蚊子後,蚊子再去叮咬他的父母,他不忍心讓父母被咬,就希望蚊子叮了自己之後,不要再去咬父母。結果吳猛經常被蚊子咬得傷痕累累,滿身是包。他這樣堅持了整個夏天。他是個多么孝敬和體貼父母的孩子啊!用自己的身體換來父母香甜的睡眠。小小的年紀,就這樣至情,這樣體貼父母,實在是非常感人。

父母養育兒女,整天擔心孩子吃不好,擔心出門發生意外,可以說照顧得無微不至。尤其到炎炎夏日,父母會用一切方法驅蚊蟲來保護孩子細嫩的肌膚。如果孩子撒嬌,父母會把孩子抱在懷裡摟一摟、拍一拍。在寒冬里,怕孩子半夜踢被子,母親會多次起來照看孩子。任何一點點的傷害,父母都會感到不安和心疼。父母不計一切的辛勞,只希望孩子能在安全、溫暖、保護當中茁壯成長。父母愛護自己的子女是如此情深,那么為人子女的怎么不能像吳猛這樣,給父母一點回饋?所以說,我們一定要向吳猛學習,體貼父母,報答我們父母的親恩。

評說

恣蚊飽血

恣蚊飽血吳猛,東晉豫章(今江西南昌)人,字世雲,以孝行聞名。又傳說吳猛年四十,得神方,能以羽扇划水而渡。

這裡舉了一個例證,吳猛八歲時侍奉親人就已行孝至極。他家裡貧困,沒有錢購買床上的蚊帳。每當夏天的晚上,很多的蚊子來叮咬他,但是他聽之任之,從不驅趕,恐怕驅趕這些蚊子,蚊子就會去叮咬自己的父母親。

文中的攢膚,就是指蚊子聚集在皮膚上叮咬。攢,就是聚集的意思。恣,恣肆、肆虐的意思。渠,第三人稱,這裡指蚊子。 膏血之飽,指蚊子吸血而飽食。噬,咬,叮咬。

這是一個八歲孩子的心理活動與邏輯推理。他認為自己被蚊子叮咬了,讓恣肆的蚊子吸飽了自己的血,就不會或會減少對親人的叮咬。雖然事實上並非如此,但是孩子幼稚想法的深層,是對親人的深愛,愛親人而可以讓自己受罪。

今天的兒童聽了此則故事,可能馬上會反駁吳猛的做法,甚至嘲笑他的愚蠢 。現今的孩子確實見多識廣,眼界開闊,根本不是古代的那些兒童可比的。但是孩子們天性中的孝之本性,我們注意引導、培養了嗎?我們是否可以從表面上的不成邏輯卻深合人性邏輯的行為中,攝取其中孝文化的精華來滋養孩子的心靈呢?