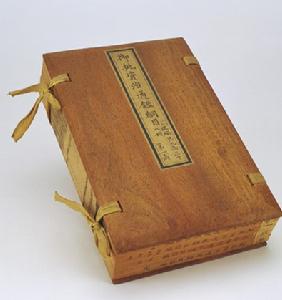

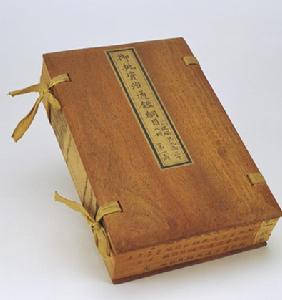

《御批通鑑綱目全書》

《御批通鑑綱目全書》,一百九十卷,清宋犖等編,清康熙四十九年(1710年)揚州詩局刻本。版框18.6cm×

| |

| 《御批通鑑綱目全書》 |

宋孝宗乾道八年(1172年),大 理學家 朱熹據 司馬光的 《資治通鑑》撰成 《資治通鑑綱目》一書,凡五十九卷。全書以編年體的形式記敘上起周威烈王二十三年(前403年)、下至五代後周世宗顯德六年(959年)共1362年的 歷史大事。每事以大字記其梗概,稱“綱要”,以小字詳述之,稱“細目”,故稱為“綱目”。這一體例的史書稱綱目體。立綱仿效《春秋》,力求平謹;敘事仿效《左傳》,敘事詳明。其每論一事,均以“凡”發之,模仿 《左傳》所列的“五千發凡”。

綱目體史書問世以後很有影響,繼作者眾。宋、元間,金履祥撰 《資治通鑑前編》十八卷,《舉要》三卷,上起唐堯,下接《資治通鑑》。後人以 《舉要》為綱,改成綱目體形式,與《資治通鑑》形成一體。明成化間,大臣商輅等奉敕撰《續資治通鑑綱目》二十七卷,上起 北宋建國,下至 元順帝至正二十七年(1367年)。

朱熹、 金履祥、 商輅所撰的三部綱目體史書包含了元以前的正史,故明末刻書多以三家合刻,而以陳仁錫評閱本最為流行。清聖祖玄燁經常翻閱此三書,命儒臣 宋犖等重新 彙編,校刻 出版,命名為《御批通鑑綱目全書》,於康熙四十六年至四十九年(1707— 1710年)完成。

返回: 武英殿刻本