生平簡介

張琪瑛(196-217),三國時期魏國大臣、五斗米道系師・張魯的女兒,原本張魯欲將其許配給馬超,後因有人對張魯說馬超連自己的家人都不愛惜怎么能愛惜他人,於是張魯便停止了這個想法,張魯投降曹操後其女強迫嫁給曹操的兒子曹宇。張琪瑛懷念馬超而痛惡曹魏,故不隨父從夫,獨身留居沔陽(勉縣),在今觀子山習傳五斗米教,遠近馳名,死後就地葬之,信徒為其立廟紀念,考其廟當建於西晉,歷經各代維修。一般稱為張魯女。現在陝西省勉縣溫泉鎮光明村存有張魯女墓。。

史料載記

《水經注》:漢水南有女郎山,山上有女郎家,遠望山墳,巍巍壯觀;及即其所,戴有墳形,山上曲路下山,不生草木,世人謂之女郎道,下有女郎廟及搓衣石,言張魯女(遺址)也。有小水北流入漢,謂之女郎水。

《道家雜記》:(張)魯之女曾浣衣于山下,有白霧蒙身,因而孕焉。恥之,自裁將死,謂其婢曰:”我死後,可剖腹驗之。‘婢如其言,得龍子一雙,遂送於漢水之濱。女殯于山,後數有龍至,其墓前成溪。

《郡國志》:梁州女郎山,張魯女浣衣於上,女便孕,生二龍。及女死,將殯,柩車忽騰躍升此山,遂葬焉。其水旁浣衣石猶存。後平陵城有女郎山祠。

《張魯女墓碑》:漢五斗米教首張魯之女琪瑛之墓,生於漢建安元年七月十二日,卒於漢建安二十二年三月二十日,享年二十二歲。

墓祠記載

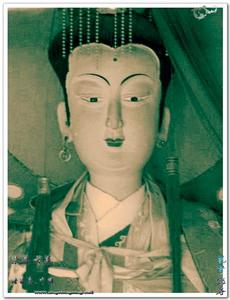

張魯女墓,亦名女郎祠,又名女郎廟。在勉縣東南約10公里處的溫泉鎮光明村的觀子山頂上,舊有祠廟三十餘間及塑像、磚塔、碑褐等文物。

在地方志乘中,就不乏有關張魯女墓的記載。清康熙時�西巡撫畢沅《關中勝跡圖志》載,張魯女墓在褒城縣西南八十里,並援引《水經注》、《隋書.地理志》、《輿地紀勝》的記載。此處為褒城縣之西南,沔縣之東南,兩縣所距方位、里程自然不一,但顯然所指為同一處,即今勉縣之女郎山。清嘉慶《漢南續修郡志》(即《漢中府志》)載:“女郎山,(沔)縣東四十五里。在黃沙驛南,山上有女郎冢,遠望山勢嵬嵬,下有女郎廟及搗衣石。相傳為張魯女也。”據清光緒八年《沔縣新志》載:“灌子山,在縣東南四十里。山神廟競稱靈應,下有泉灌溉民田,故名。按此即《水經注》之女郎山也,在小中壩。山不甚高,而林木蔚然。《郡國志》云:梁州女郎山,張魯女浣衣於上,女便孕而生二龍。及女死將殯,柩車忽騰越升此山,遂葬焉。其旁浣衣石猶存。”“漢張魯女墓,在縣東四十里灌子山,詳見《水經注》,舊志不載。小中壩人清明拜掃。”光緒後期編纂的《沔縣鄉土志》所載與此相同。

贊詩美詞

由於女郎山距離交通大道較偏,故歷代題詩較少,但並非沒有。

唐代大詩人王維《送楊長史入川》詩曰:

褒斜不容�,之子去何之?馬道一千里,猿聲十二時。

官轎祭酒客,山木女郎祠。別後同明月,應聽子規啼,

清代大文豪王漁洋寫有《女郎廟》一詩:

朝過女郎道,遙望女郎祠。溪水疑環佩,春山學黛眉。

千秋丹橘熟,一徑碧苔滋。日暮神靈雨,西風滿旌旗。

清光緒四年(1879),張魯女祠曾經修葺。經過民國時期,到解放初期,該祠規模不斷擴大。據筆者2001年12月31日在當地了解,至解放初女郎墓有廟36間,有五層磚塔一座。當地善男信女紛紛在祠廟瞻拜求子,尤其每年清明節廟會,香火很盛。1958年“大躍進”時,廟宇及塔均被拆毀,碑碣無存。

1985年,勉縣人民政府,把張魯女墓定為縣級文物遺蹟保護單位。1987年在政府支援下,重建一小祠。1996年,經勉縣文化局、勉縣博物館批准,勉縣溫泉鄉光明村籌款51552.65元,重修女郎廟5間。

廟柱有楹聯兩幅:

清風常護女郎廟,明月高懸觀子山

綠水沉星崖山跋涉尋女郎青松掛月山下佇立憶芳魂

十多年來,女郎廟及其墓地香火日盛。2000年,漢中市政府將張魯女墓確定為市級第一批重點文物保護單位,立有保護標誌。2001年,勉縣溫泉鎮政府、勉縣博物館在女郎山頂建墓亭,立墓碑,碑正中為“漢五斗米教首張魯之女琪瑛之墓”,上款為“生於漢建安元年七月十二日,卒於漢建安二十二年三月二十日,享年二十二歲”。

目前,張魯女墓及祠已經成為勉縣旅遊勝地之一,逐步恢復著昔日的風采。 漢中星光社區。

前世今生

漢中曾經是道教始祖張修、張衡、張魯創建和傳播五斗米道的地方。相傳張魯乃漢張子房之後。據《三國志。張魯傳》注引《典略》載:“熹平中,妖賊大起,三輔有駱曜;光和中,東方有張角,漢中有張修。駱曜教民緬匿法,角為太平道,修為五斗米道。”其後,張衡在漢中傳道,尤其從初平二年(191)到建安二十年(215)年,張魯占領漢中期間,更將五斗米道發展壯大,並建立政教合一的漢寧郡政權,26年間,在漢中留下了大量遺蹟,不少遺蹟經歷近千年,至今還有遺存。位於勉縣溫泉鄉中壩村姑子山(俗稱灌子山、觀子山、女郎山)的張魯女墓就是其中的一處。

當代記載

馬超離了漢中後,跟隨劉備四處征戰。公元221年,劉備稱帝,馬超升為驃騎將軍,領涼州牧,進封�鄉侯,重返漢中,鎮守陽平關 (今勉縣老城),而此時張琪瑛已經去世。公元222年,四十七歲的馬超也病逝勉縣,葬於漢水北岸,雷公山下。馬超墓與張魯女墓隔漢江而望,相距十餘里。

生前未能結為夫妻,死後卻同葬勉縣,相依相伴一千多年,也算是了卻了二人生前未果的姻緣,無不令人感嘆。