書籍簡介

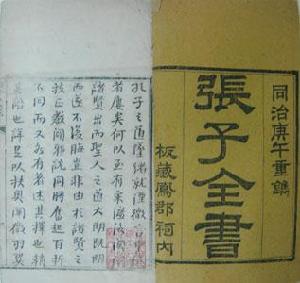

《張子全書》[1]十四卷。宋張載(1020—1077)撰。張載為北宋大儒,是我國古代唯物主義哲學家,對中國哲學思想的發展有很大的貢獻。此編是張載一生著述的合編,包括《西銘》一卷,《正蒙》二卷,《經學理窟》五卷,《橫渠易說》三卷,《語錄抄》一卷,《文集抄》一卷,《拾遺》一卷,宋元諸儒所論及行狀為《附錄》一卷。編輯者為明人沈自彰。成帙萬曆年間。所收與《宋史·藝文志》所載《橫渠易說》三卷,《正蒙》十卷,《經學理窟》十卷,《文集》十卷不合,沈氏所輯蓋非完帙。並有所選錄所致。通行的《張子全書》中《東銘》、《西銘》、《正蒙》為一至三卷,《經學理窟》為四至八卷,《易說》,為九至十一卷,《語錄》為十二卷,《文集》為十三卷,《附錄》為十四卷。《全書》中除《經學理窟》、《語錄抄》、《文集抄》及《附錄》世無單行本外,余皆有單刻本行世。

【英文】The Whole Works of Zhang Zai

內容體系

《正蒙》是張載的最為重要的著作,原來只是數萬言,而其弟子蘇炳將這部書分為十七篇,相續成為今存本的樣子。這是一部哲學著作,它與《西銘》、《易說》構成了張載的哲學體系。《經學理窟》,是反映張載社會思想的著作,他不講理學而講《周禮》,把井田、宗法等改良思想都寫在這部書中。《張子語錄》是他講學的語錄,其中哲學、政治、倫理思想都有反映。張載的著作在流傳中有存有佚。《詩說》、《孟子解》、《春秋說》等,史志皆有著錄,其中的《孟子解》、《春秋說》宋代的晁公武曾親自讀過,現已佚傳。據朱熹《近思錄》所引用張載的書目有《正蒙》、《文集》、《易說》、《禮樂說》、《論語說》、《孟子說》、《語錄》七種,其中史志沒有著錄的有《禮樂說》、《論語說》二種,說明這二部著作早在南宋末已經佚亡不傳。《易說》、《經學理窟》、《祭禮》、《孟子解》四部書,諸志著錄卷數不盡相同。這說明張載的著作版本不同,流傳得也廣。如《易說》,《宋史·藝文志》著錄十卷、《直齋書錄解題》著錄三卷,可見,宋代社會上就流傳著《易說》的十卷或三卷的兩種本子。現存的張載著作的卷數除個別的《正蒙》有單行八卷本之外,其餘的皆為《張子全書》或《張子抄釋》中的卷、篇數。《經學理窟》一書,主要反映了作者的政治思想。同北宋時期的其他學者一樣,張載亦十分推重《周禮》,並企圖借《周禮》所論來改良北宋時期的一些制度,特別是土地制度。在《理窟》中,作者提出了“並田”和“封建”兩項政治主張。他認為,實行《周禮》式的“井田制”,司以解決當時的貧富不均問題,具體作法是,將土地收歸國有,然後分給農民,“先以天下之地□布畫定,使人受一方”,取消“分種”、“租種”的辦法。關於“封建”,他說:“井田卒歸於封建乃定”,作者看到了過分集權的弊病。特別是當時邊防的無力,他認為一切都由中央朝廷來管,必有許多事情管理不好,所以,要實行“封建”,“所以必要封建者,天下之事分得簡,則治之精,不簡則不精。故聖人必以天下分之於人,則事無不治者”。張載所講的“井田”,主觀上是解決土地不均;所講“封建”,主觀上是為調整中央與地方許可權,在封建制度下,絕不可能付諸實現,僅是一些空想方案而已。但這些空想方案,卻具有十分積極的進步意義。《理窟》中作者還對儒家經典《禮》、《樂》、《詩》、《書》及學校、宗法、喪祭等進行了精審的論述。在《語錄》中,作者提出“感亦須待有物,有物則有感,—無物則何所感”的命題,指出“人本無心,因物為心”,‘強調窮理,“萬物皆有理,著不知窮理,如夢過一生”;作者所言的“理”,是客觀的,“理不在人,皆在物,人但物中之一物耳”,“理”是事物的理,不在人的內心。這些都是唯物主義反映論的觀點。

刊刻版本

張載的著作,有的是自己寫的,有的是後人蒐集的,有的是後人編纂的。《橫渠先生語錄》就是宋人蒐集並刊刻。《經學理窟》據晁公武所見本有題金華先生,以及內容似語錄,並混有程頤語錄,可見也是宋人蒐集的。《張子全書》通行本是何時、何人編輯問題,《四庫提要》曾記載:“此本不知何人所編。”張岱年考證為明萬曆間沈自彰編纂的,此說可信。但後來《張子全書》諸本又不盡相同,有的是尊沈本,有的則把朱熹注的《西銘》《正蒙》編入全集,通稱朱熹本。至於開始蒐集《張子全書》或《張子抄釋》的是元吳澄,因為元虞集作吳澄《行狀》時曾說過:澄“校張子之書,契《東西銘》於篇首,而《正蒙》次之。”這種編次既與《張子全書》或《張子抄釋》相似,說明《張子全書》或《張子抄釋》早在元代就有人編纂,並非起自明代沈自彰或呂楠,可惜吳澄本諸志皆未著錄,早已佚失。其版本有明萬曆四十八年(1620)沈自彰鳳翔府官刻本為最早刻本《國學基本叢書》排印本。清康熙元年(1662)李月桂刻本。民國二十五年(1936)中華書局排印、縮印《四部備要》本。其中明萬曆本,清初宮刻本,康熙本皆為善本。總之,《全書》是研究張載儒學思想最全面、最重要的參考資料。明萬曆四十八年刻本為現存最早版本,清康熙七年(1668)新安汪氏據《古今逸史》刻《秘書二十一種》本題《張橫渠先生文集》,析作十二卷,1978年中華書局出版標點本,前有張岱年《關於張載的思想和著作》一文,正文以萬曆四十八年版為底本,參校□縣本、朱軾本、《正誼堂叢書》本及《張子抄釋》等,對原來《全書》中的卷次與篇目作了若干改動,把《西銘》歸入《正蒙》中,把朱熹注刪除,並增補了各書書序、書目提要等有關材料,為目前最好本,並題作《張載集》。