流行病學

庚型病毒性肝炎

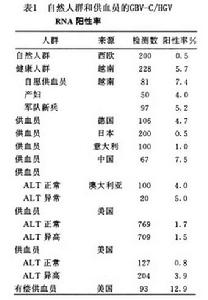

庚型病毒性肝炎1.流行概況 目前對GBV-C/HGV的檢測主要利用ELISA法檢測病毒抗體和用RT-PCR法檢測病毒核酸據報導GBV-C/HGV是全球性分布世界各地不同人群的感染情況調查如表1。

2.傳播途徑 HGV的傳播途徑與HBV和HCV相似,即主要經血和腸道外途徑傳播。

(1)輸血或血製品:Schmidt等的分子流行病學研究獲得了輸血傳播庚型肝炎的直接證據。在對2例輸血後GBV-C/HGV感染者與相應的供血者進行病毒核苷酸序列分析中發現,供血者1與受血者1的核苷酸同源性為100%,供血者2與受血者2的核苷酸同源性為98%,因而從分子水平上證實了輸血傳播GBV-C/HGV。Nakatduji等採用RT-PCR法對高危人群進行血清HGV RNA檢測。結果在70例慢性非甲~戊型肝炎患者中檢出2例陽性率為2.9%其中1例有輸血史;在105例慢性C型肝炎患者中檢出14例,陽性率為13.3%,其中4例有輸血史;在53例急性C型肝炎患者中檢出7例,陽性率為13.2%其中5例(71.4%)為輸血後肝炎;81例慢性HBV感染者中檢出4例陽性率為4.9%其中2例有輸血史。

(2)母嬰傳播:Feucht等調查61名孕婦和她們的新生兒,其中47名孕婦具備HGV感染的危險因素。研究者在1年中套用RT-PCR法對61名嬰兒每3個月檢測一次,以了解HGV、HCV和HIV-1的母嬰傳播情況。檢測結果表明孕婦中30人(49.2%)感染了HCV,其母嬰傳播率為6.7%(2/30);17人(27.9%)感染了HIV-1,其母嬰傳播率為11.8%(2/17)9名孕婦有HGV病毒血症,其中6例合併有HCV感染3例合併有HIV-1感染。9例HGV陽性母親所生嬰兒中3例陽性,其母嬰傳播率為33.3%。這3例HGV陽性患兒的母親中有2例感染HIV-1,第3例感染HCV。經平均13個月的隨訪,3例HGV嬰兒無1例出現黃疸或肝炎的生化或臨床指征該研究表明,與HIV-1或HCV相比,該高危人群中HGV的母嬰傳播率要高得多Moaven等報告了1例GBV-C/HGV感染的母親,產後的臍帶血無GBV-C/HGV病毒血症,而其新生兒產後4周和6周均為陽性提示該例不是宮內感染,可能的傳播途徑為分娩過程中或產後哺乳感染。

(3)靜脈注射吸毒(IVDU):在有IVDU史的人群中,HGV感染的危險性較高。Zuckerman等對112例IVDU進行GBV抗體檢測,陽性率高達11.6%。Feucht等檢出的9例HGV陽性孕婦中,6例(66.7%)有IVDU史以上結果證實IVDU是腸道外傳播的一個重要途徑。

(4)醫源性傳播:Nakatsuji等套用RT-PCR法檢測69例血液透析患者,7例為HGV RNA陽性Yoshiba等對3例GBV-C陽性的非甲~戊型暴髮型肝炎患者進行調查,發現1例於16年前接受過輸血;1例幾年前患過一次急性自限性非甲非B型肝炎;另1例為護士。以上結果提示,血液透析患者和接觸血源的醫務人員易為HGV感染的高危人群。

(5)其他:如性接觸傳播、文身傳播等均有報導一些研究還發現散發的,無明顯危險因素的GBV-C/HGV感染者,其確切傳播途徑有待進一步研究證實。目前未見到關於GBV-C/HGV通過腸道途徑傳播的報導。

病因

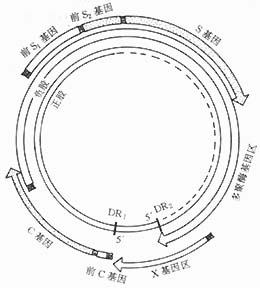

HGV是單股正鏈RNA病毒,基因全長9.4kb左右擁有一個大的連續,可譯製的單開放讀碼框架編碼一長度為2870多個胺基酸殘基的多聚體前體蛋白。5′端編碼結構蛋白,3′端編碼非結構蛋白,整個基因組中5′非編碼區最保守。

循環中的HGV可能由宿主的脂蛋白覆蓋,表面有糖分子所以觀察到的病毒密度較低體內外實驗表明,HGV為嗜肝性病毒,在肝細胞內複製,所以肝組織和細胞中能檢測到病毒的基因組RNA和負鏈RNA,是病毒複製位點;在血清和淋巴細胞中只檢測到基因組RNA未檢測到負鏈RNA,所以認為並無複製中間體,而HCV是能在淋巴細胞中複製的。HGV感染方式與HCV一致,但其感染力較HCV為低。

計算機序列分析表明HGV與GBV-C的同源性最大在螺鏇酶區二者的核苷酸同源性是85.5%,胺基酸同源性是100%GBV-C被認為是HGV的西非株。到目前為止,用RT-PCR技術尚未能在人群血清標本中擴增到GBV-A、B序列。

發病機制

關於HGV的致病性問題,目前尚有爭議一些學者認為它並不致病,某些HGV標誌陽性者有肝炎表現,可能是由另一種與HGV伴隨存在的未知肝炎病毒所致。

臨床表現

庚型病毒性肝炎

庚型病毒性肝炎關於HGV的致病性問題,目前尚有爭議。一些學者認為它並不致病,某些HGV標誌陽性者有肝炎表現,可能是由另一種與HGV伴隨存在的未知肝炎病毒所致,其理由如下:①HGV基因組無核心區,提示是一種有缺陷的病毒;②兩隻黑猩猩感染HGV後,曾追蹤觀察6年零3個月其血清HGV持續陽性,說明發生HGV的持續性感染,但一直未出現肝炎,血清丙氨酸轉氨酶正常,肝組織學也未見炎症改變,③多數HGV攜帶者的血清丙氨酸轉氨酶正常;④B肝和C肝病人合併感染HGV後,病情並不加重,其血清丙氨酸轉氨酶水平與單獨感染B肝或C肝病毒者無顯著差異。但一些學者則認為庚肝病毒感染可引起急性和慢性肝炎,還可能與急性重型肝炎有關現將有關內容綜合如下。

HGV感染者可能有6種轉歸。①病毒很快被清除,機體呈一過性隱性感染;②病毒慢性攜帶但無臨床症狀,為正常攜帶狀態;③出現急性肝炎表現,但很快恢復,病毒被清除,血清丙氨酸轉氨酶(ALT)降至正常水平;④延遲恢復ALT有間歇性增高;⑤病情遷延,反覆發作,形成慢性肝炎;⑥可能引起暴髮型肝炎。

1.HGV的急性感染 據報導,大多數HGV急性感染呈亞臨床型或無黃疸型僅約59%的HGV感染顯示有轉氨酶的升高,其他則可能是“健康”攜帶者和靜止期的病人。Alter等對268例急性肝炎病人的病原及臨床分析發現,47例非甲~戊型肝炎病人中,13%的血中HGV RNA(+),其平均轉氨酶(ALT)水平為1689U/L,總膽紅素(TBil)水平為164μmol/L。Fukushima等對急性庚肝與急性甲、乙、C型肝炎作比較發現其在年齡、性別、AST、TBil及臨床過程均無明顯差異,僅ALT與C肝有較大不同,HGV感染ALT平均為1484.7U/LHCV感染為639.6U/L。也有報導認為,庚型肝炎臨床症狀輕,黃疸及ALT值較C型肝炎低。

HGV可通過輸血途徑導致輸血後肝炎Feinman等分析了20例非甲~丙輸血後肝炎,其中3例檢測HGV RNA陽性,而此3例在輸血前血清HGV RNA陰性陽轉時間是在輸血後6~24周其臨床過程,除1例有輕微症狀外,餘2例無不適,3例均有ALT升高隨診5年,無1例轉成慢性。但1例持續5年HGV RNA陽性。

2.HGV的慢性感染 有作者認為HGV所引起的慢性肝炎約占所有慢性肝炎的10%。在非乙非丙慢性肝炎中,HGV引起者約占16%,但在慢性C型肝炎患者中,HGV的感染率卻達18.75%。在一組資料中發現慢性庚型肝炎患者的平均年齡較高,分布在53~68歲間。在這些患者中大多數在確診為肝硬化的一年中死亡。有學者認為庚型肝炎的慢性化率可能低於C型肝炎,從感染HGV到發生肝硬化需要較長的時間,但一旦發生肝硬化,病情進展極快。但也有學者認為雖然HGV感染可出現慢性感染或病毒攜帶狀態,而且非甲~戊型肝炎中HGV RNA檢出率較高,但並不能由此認為HGV感染可引起慢性肝炎。Alter等對4例HGV RNA陽性的急性非甲~戊型肝炎病例隨訪1~9年,無1例發展為慢性肝炎。但其中3例HGV RNA持續陽性,這一結果提示這些病人為慢性HGV攜帶者其急性肝炎症狀與HGV感染無關此外,另一些研究發現,HGV的檢出率在ALT正常供血員與ALT異常供血員之間無明顯差異。這一結果也提示HGV慢性感染並不導致肝功能損害或慢性肝炎。

3.HGV與暴髮型肝炎 關於HGV引起暴髮型肝炎的問題,尚有爭論。一些報導在非甲~戊型暴髮型肝炎患者血清中檢出HGV RNA,認為HGV可引起暴髮型肝炎,患者臨床上表現為亞急性經過,除個別患者很快發生昏迷外,多數患者從出現症狀到昏迷均經過14~19天,有持續的ALT波動及血清膽紅素的增高。HGV所引起的暴髮型肝炎可能與HCV所引起的暴髮型肝炎有相似的臨床經過但也有一些研究提出不同的論點,他們在9例非甲~戊型暴髮型肝炎患者血清中未能檢測到HGV RNA。以上研究結果出現的差異,一方面是由於研究的病例樣本太少,另一方面可能是HGV毒株的變異所致此外也應考慮HGV感染並不導致暴髮型肝炎的可能性。

4.HGV與HBV和HCV的重疊感染 流行病學和臨床研究顯示HGV與HBV和HCV的重疊感染較為常見。Nakatsuji等,對一組病例作HGV RNA(RT-PCR法)檢測,慢性B肝患者中陽性率4.9%(4/81);急性B肝患者陽性率14.3%(3/21);慢性C肝患者陽性率13.3%(14/105);急性C肝患者為13.2%(7/53)。Linnen等對歐洲72例慢性B肝患者進行HGV檢測,陽性率9.72%(7/72);96例慢性C肝患者陽性率18.75%(18/96)。以上結果說明,HGV與HBV和HCV的重疊感染率較高,尤其是患慢性C型肝炎患者中,重疊感染率更高3種病毒的共同傳播特徵有助於解釋為何有較高的重疊感染率。

Tancka等分析189例經組織學檢查確診為慢性C型肝炎患者,其中21例(11%)重疊HGV感染,單純感染組與重疊感染組比較,除重疊感染組更為年輕(平均年齡重疊感染組為46.6±13.0歲,單純感染組為51.7±10.7歲)外,兩組在性別、輸血史、ALT水平及肝活檢方面均相似,且C型肝炎病毒的基因型和HGV RNA水平也基本相同。故認為HGV感染對HCV感染在臨床與病毒學消長變化方面無明顯影響。Bralet等觀察105例慢性C型肝炎患者的肝活檢,其中17例(15%)同時感染HGV,用Knodell’s打分法和Metavir分級系統,對肝臟病變進行了病理組織學的半定量檢查,肝炎的活性程度、纖維變性、門脈部位淋巴樣集結、脂肪變性、血鐵質沉著等方面,單獨及重疊感染組均無明顯差異。單獨HCV感染者發生肝硬化19例(22%),雙重感染者發生肝硬化4例(24%),兩組間無明顯差異從而進一步說明HGV感染對肝臟疾病的影響是比較小的。

併發症:

反覆發作形成慢性肝炎、肝硬化。

診斷

目前HGV感染的實驗室診斷主要是運用反轉錄聚合酶鏈反應法(RT-PCR),來檢測血清中HGV RNA以及用酶聯免疫試驗(EIA)檢測血清中抗-HGV抗體。人或動物感染庚型肝炎病毒後約1周左右,血清中可檢測到HGV RNA,一般於感染3周才出現抗-HGV抗體陽性。因此,RT-PCR法可作為庚型肝炎病毒感染的早期診斷。國外報導EIA法與RT-PCR法的陽性符合率僅為3%~18%,不宜作為HGV感染的實驗室診斷。但最近中國自行研製的抗-HGV EIA法與RT-PCR法的陽性符合率可高達60%可望用於HGV感染的篩查。

Tacke等報告以HGV外殼蛋白E2重組體作為ELISA檢測中的抗原,以檢測血清中抗-E2結果發現,在供血員中抗-E2陽性率為9%HGV RNA陽性率為25%,而所有抗-E2陽性者HGV RNA均陰性。靜脈注射毒品成癮者中抗-E2及HGV RNA陽性率分別為41%及38%,而在其注射毒品期間隨抗-E2水平增加HGV RNA呈平行下降。11例輸血後肝炎患者輸血後HGV RNA均陽性,而抗-E2陰性,但在隨訪中有4例出現抗-E2陽性,且4例中有2例最後HGV RNA陰轉。作者認為,對E2的免疫反應與所測的血清HGV RNA的消失有關。因而特異性E2抗體可成為評價HGV感染康復的一個指標。但E2特異性抗體對抗HGV感染的保護作用,或者說在臨床過程中的作用,還有待進一步探討。

鑑別診斷:

須與B肝、C肝相鑑別。

檢查

目前HGV感染的實驗室診斷主要是運用反轉錄聚合酶鏈反應法(RT-PCR),來檢測血清中HGV RNA以及用酶聯免疫試驗(EIA)檢測血清中抗-HGV抗體。人或動物感染庚型肝炎病毒後約1周左右,血清中可檢測到HGV RNA,一般於感染3周才出現抗-HGV抗體陽性。因此,RT-PCR法可作為庚型肝炎病毒感染的早期診斷。國外報導EIA法與RT-PCR法的陽性符合率僅為3%~18%,不宜作為HGV感染的實驗室診斷但最近中國自行研製的抗-HGV EIA法與RT-PCR法的陽性符合率可高達60%可望用於HGV感染的篩查。

治療

由於對HGV較系統研究時間尚短,且研究主要集中於病原學、分子生物學和流行病學等方面,臨床治療尚需較長時間的療效觀察才能得出結論。除一般保肝治療外,目前研究較多的是干擾素治療。一些學者從曾經接受干擾素α(α-IFN)治療的慢性C型肝炎和B型肝炎病例中,發現有HGV同時感染的病例,研究結果發現,HGV的重疊感染不會影響B肝或C肝對α-IFN的應答,HGV感染時α-IFN的治療一樣敏感,但僅少數病人持續病毒轉陰。因此今後對IFN治療的劑量及療程仍應進一步探討

預後預防

預後:

由於對HGV系統研究時間尚短,臨床資料欠缺,尚須進一步研究。

預防:

HGV感染的主要來源是輸血和套用血液製品,因此篩選血源和血產品是預防HGV感染的主要措施。這就需要有明確、快速、簡便的檢測方法,並減少血液製品的污染。