幼兒心理

幼兒心理幼兒心理學:幼兒心理是發展心理學中一個組成部分,專門研究幼兒時期心理活動的特點與發展規律。它為幼兒教育提供理論基礎和理論指導,促進幼兒教育目標的實現,使幼兒心理健康,形成良好的品格。

幼兒心理學的基本任務

同心理學的一般任務一致,幼兒心理學的基本任務就是專門對幼兒時期的心理活動予以描述、解釋、預測,並提供幼兒心理活動變化發展的建議。

幼兒心理與幼兒教育相互關係

(一)幼兒教育實踐促進了幼兒心理學的發展

隨著現代幼兒教育的普及,各類幼兒迅速發展興辦起來。在這個過程中,人們日益感到心理學知識對提高辦圓質量,提高幼兒教育水平有重要意義。這更促進使人們去專門研究幼兒階段的心理發展情況,從而促進了幼兒心理學這一學科分支的發展。幼兒教育實踐也為幼兒心理學的研究提供了更多的素材和機會。

(二)幼兒心理學為幼兒教育提供理論依據

兒童心理學的研究側證實了幼兒教育的必要性。大量的心理研究發現,早期經驗對人後期的成長和發展有重要的影響,有些影響甚至是終身的。

心理學的研究也證明了幼兒教育的可行性:幼兒的學習潛力巨大,幼兒有開放、吸收性的大腦,能接受風多的信息,也需要豐富的刺激以促進其進一步的發展。

(三)幼兒心理學為幼兒提供方法

幼兒怎樣才能學會更多的知識,怎樣才能全面發展,如何建立起良好的個性品質,如何學習社會性技能與人交往……只有了解這些心理學知識,才能將幼兒教育的實踐經驗摸索的原始型態,發展為以理論為依據,以科學方法的現代法型態。只有這樣,才真正達到幼兒教育的目標,即最大程度地促進幼兒身心全面、和諧的發展,為今後的成長奠定良好的基礎。

幼兒心理發展的特點

幼兒心理發展的特點是:發展的高速度、不均衡性,在正常條件下總是具有一定的方向性和順序性,既有連續性又有階段性。幼兒心理的發展趨勢是從簡單到複雜,從具體到抽象,從被動到主動,從零亂到系統化。以上發展不是一次完成的,而是不斷完善、螺鏇式上升的。

幼兒心理健康的標準

心理健康是幼兒健康的重要組成部分,經過近年來國內外許多幼兒工作者和心理衛生專家共同研究,對此提出了一些初步的看法。綜合起來,幼兒心理健康的標準有以下幾個方面:

幼兒心理

幼兒心理1、智力發展正常

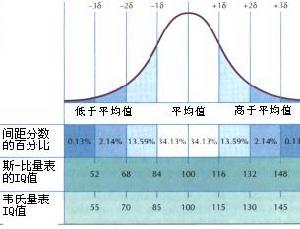

智力的定義至今仍沒有統一,但無論是專家還是普通人,都力圖從三個方面概括智力特徵:實際解決問題的能力、言語能力和社會能力。智力一般被看作是以思維能力為核心,包括觀察力、注意力、記憶力、想像力和操作能力等各種認識能力的總和。現在,專家們已經編制出各種智力量表來衡量人的智力水平。如斯坦福-比納兒童智力量表、韋氏兒童智力量表等。大多數幼兒都處於平均狀態,能與周圍環境取得平衡和協調,屬於心理健康的幼兒。其具體表現為:

學習時或完成力所能及的任務時,注意力集中、記憶力正常;求知慾較強,肯動腦筋、想像力豐富,善於對周圍事物和現象提出各種問題並積極尋求解答;愛說話,語言表達能力同年齡相符,無口吃情況;對生活中力所能及的事,樂於自己做,不過分依賴別人的幫助,能比較認真地完成別人委託的事。通常只有少數幼兒才偏離常態。按智力這一標準看,智力超常的天才幼兒應屬於心理健康範圍,但是天才幼兒也有一些如急燥、懶惰和驕傲自大等缺點,這就不能稱為心理健康。智力低下的幼兒社會適應力差,心理壓力大,健康就難以維持,需要特殊教育。只要及時地防護與訓練,輕度智力低下的幼兒可望逐步適應社會生活和學習,達到心理健康狀態。

因此,智力正常或超常只能作為心理健康的標準致之一,不是唯一的標準。幼兒正處於智力迅速發展時期,為幼兒做智力測驗時要考慮智力的年齡標準和發展效應,防止濫貼"標籤"現象。

2、情緒健康、穩定

情緒是人對客觀事物與人的需要之間的關係反映,表現為喜、怒、哀、樂等形式的內心體驗。健康、穩定的情緒反映了人中樞神經系統活動的相對平衡狀態,表示人的身心處於積極的平衡狀態。

積極的情緒狀態不僅使幼兒願意學習,而且學得快。它有利於幼兒的智力操作;有助於促進幼兒朝氣蓬勃、活潑開朗的良好個性的形成;有助於幼兒的正常生長發育。消極的情緒則會導致幼兒各種消極行為的發生,智力操作效果差,養成不良的性格,不利於幼兒生理健康等。心理健康的幼兒積極的情緒具體表現為:不經常發怒、不無故摔打玩具與其他什物;生活起居正常,能按時入睡,睡眠安穩、少夢魘;無吮吸手指或咬物入眠的習慣;基本上能聽從成人的合理囑咐,不過分的挑食、揀穿、不經常無理取鬧等。

隨著年齡的增長,特別是幼兒腦的發育和語言的發展,幼兒的情緒在不斷豐富和深刻化,由生理需要是否滿足產生的簡單眼應,發展成為帶有一定社會內容的,較為複雜的表現形式;由很大的衝動性和易變性發展為自我調節不斷加強,由外露發展到內隱,情緒穩定性逐步提高。因此,父母、教師要以自身為幼兒的良好情緒樹立榜樣,同時對幼兒的教育、管理應有正確的態度,引導幼兒積極情緒的形成。

3、性格特徵良好

性格是人對現實的態度和行為方式中比較穩定的心理特徵的總和。它是個性的核心。

心理健康的幼兒性格相對穩定,具體表現為:開朗、熱情、大方、勇敢、謙虛、誠實、樂於助人;好奇心強,勤奮好學,積極進取;尋求獨立性、堅持性,自制力不斷發展;有自尊心和一定的自信心。心理不健康的幼兒則畏難、膽怯、冷漠、執拗、頂撞、自卑,缺乏自信心。

性格主要是隨社會環境和教育影響逐步發展起來的。幼兒雖然有一定的獨立性和自我意識,但還沒有形成穩定的性格,可塑性很大。因此,家長和教師應努力為幼兒創造一個有利的家庭環境和社會環境,促進幼兒良好性格的形成。

4、行為統一和協調

行為統一和協調是指人的思想與行為統一協調,行為反應的水平與刺激程度相互協調。

隨著年齡的增長,幼兒的思維逐漸變得條理化,有意注意的時間逐漸增加,情緒情感的表達方式日趨合理,對客觀事物的態度逐漸穩定。心理健康的幼兒,心理活動和行為方式能基本處於和諧統一之中。心理不健康的幼兒則表現為注意力分散,做事三心二意,思維混亂,語言支離破碎,行為上經常前後矛盾,行為反應變化無常,缺乏自控力和自我調節的能力。幼兒雖然能初步藉助語言來支配自己的行動,有獨立行動的願望,但意志力還不健全,自控力還很差。因此,要注意培養幼兒行動的自覺性、堅持性和自制力,促使他們形成良好的行為和習慣,學會對生活環境中各類刺激做出正確的應對與反應。

幼兒心理健康教育的內容

1、探索周圍世界的教育

周圍的世界是一個豐富多采的世界,聲音、色彩以及事物相互關係的變化等,都能激發幼兒的好奇心和求知慾。幼兒在與周圍的世界不斷互動作用中逐步獲得豐富的情感體驗:對科學奧秘的驚奇,對大自然美的感受和欣賞,操作探索、滿足感等等。這都有利於幼兒形成健康的心理素質。

2、愛心教育

愛是幼兒心理健康發展的重要條件和必要環境因素。幼兒有著得到愛和愛別人的需要。實踐證明,一個充分享受到成人正確而有理智的愛的幼兒,總是充滿自信,心情愉快,積極向上;反之,被成人厭棄的幼兒,則常常自暴自棄,形成自卑或反社會心理。通過愛心教育,使幼兒得到愛的滿足和學會從愛別人中獲得快樂,提高能力和自尊。

3、交往教育

人是社會中的人,離不開社會。一個人如果離群寡居,或不善於處理各種人際關係,就會心理沉悶,抑鬱寡歡,有礙心理健康。幼兒的交際關係很簡單,大多數時候是同齡幼兒間的交往。通過與同齡幼兒的交往,幼兒會在此過程中學會如何正確處理人際交往中的矛盾衝突,解除種種消極心理。形成與人分享、謙讓、合作、助人的行為,建立良好的人際關係。但是,幼兒的交往有不僅僅局限於同齡兒童的交往,除了父母和老師外,還要學會與陌生人、陌生環境交往。

4、藝術薰陶教育

藝術薰陶教育主要是指通過音樂、美術、文學等藝術形式和手段對幼兒進行多方面的教育和培養,從而使幼兒的人格得到健全、和諧的發展。幼兒在藝術活動中把握的不僅僅是外在的法則和內容,更是自己的內心世界。通過藝術活動,幼兒能開闊眼界、豐富想像力、提高審美能力,並逐漸形成健康的心理素質。

5、自立意識、自主性教育。

自立意識和自立性就是指人們凡事力求自己思考、自己判斷併力求自己尋求解決的行為方式。要培養幼兒在生活、學習中做自己力所能及的事,不過分依賴別人的幫助。面對困難、挫折時,要積極去克服,獨立解決問題。