名言介紹

出處

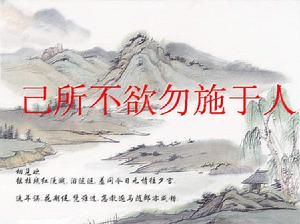

已所不欲,勿施於人

已所不欲,勿施於人子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施於人。”——《論語·衛靈公》

字義

其:大概、也許。恕:指儒家的推己及人,仁愛待人。欲:想,想做。勿:不要。施:施加。於:介詞,在。人:這裡解釋為對方,與原文前面的“己”相對。翻譯

大概就是“恕”了。知道對方不喜歡,就不要給對方增添煩惱。為什麼這樣解釋?己,自己!怎么解釋為對方?己,也可以理解為知己,自然是了解對方了!

意譯

已所不欲,勿施於人自己不願承受的事也不要強加在別人身上。“己所不欲,勿施於人”是最早由儒家始祖孔子的一種準則。也就是,你要求別人做什麼時,首先自己本身也願意這樣做,或你本身也做到如別人這樣了,那么你的要求才會心安理得;通俗理解就是,自己做不到,便不能要求別人去做到。這句話所揭曉的是處理人際關係的重要原則。孔子所言是指人應當以對待自身的行為為參照物來對待他人。人應該有寬廣的胸懷,待人處事之時切勿心胸狹窄,而應寬宏大量,寬恕待人。倘若自己所不欲的,硬推給他人,不僅會破壞與他人的關係,也會將事情弄得僵持而不可收拾。人與人之間的交往確實應該堅持這種原則,這是尊重他人,平等待人的體現。人生在世除了關注自身的存在以外,還得關注他人的存在,人與人之間是平等的,切勿將己所不欲施於人。以上所理解的“人”是廣義的,是指大眾,然而《論語》誕生的那個時代“人”的定義通常是指狹義那方面,也就是指士以上的人,和“民”是相對而言。“己所不欲,勿施於人”的前面寫著的是“出門如見大賓,使民如承大祭”,這是在同一句話中敘述的,很明顯這裡的“民”是指被剝削階級,勞動人民。用現代的語言來說,狹義的“人”是指奴隸主,即剝削階級,而“民”是指奴隸,即被剝削階級,所以這句話當然也就可以理解為“己所不欲,勿施於人”這種人際關係原則適用於剝削階級,而剝削階級與被剝削階級的關係卻未必如此。這種理解並非無稽之談,也並非完全不具可能性,然而,眾所周知,孔子是鼎力推崇“仁”之士,此處的“人”應當是指廣義的。孔子所道出這么一句話並非放之四海而皆準的定理。若凡事都從這個原則出發的話,很多事情都會卡在中間,難以前進。倘若兩人舉槍對峙,生命危在旦夕,甲為正,乙為邪,這時如果甲恪守“己所不欲,勿施於人”的原則,豈不慘哉!甲當然不會想被殺掉,難道就不殺不想被殺的乙了么?任何道理,任何定律都是在一定條件,一定環境下才適合的。

拼音

jǐsuǒbúyù,wùshīyúrén。英文

(1):Doasyouwouldbedonebyothers.(2):Donotdotootherswhatyouwouldnotwantthemtodotoyou.

(3):Donotdotootherswhatyouwouldnotliketodo.

名言出處

論語顏淵篇

仲弓問仁。子曰:“出門如見大賓,使民如承大祭。己所不欲,勿施於人。在邦無怨,在家無怨。”仲弓曰:“雍雖不敏,請事斯語矣!”

譯文仲弓問孔子如何處世才能合乎仁道?孔子回答道:“一個人待人接物要嚴肅認真對待,自己不喜歡的事不要強加給別人,不論在朝在野都不要去發牢騷。”仲弓感謝道:“我雖遲鈍,但一定要牢記先生的話。”

論語衛靈公

子貢問曰:“有一言而可以終身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施於人。”

譯文子貢問孔子:“人生修養的道理能不能用一句話來概括?”孔子說:“那大概是‘恕’吧。自己不願意的,不要強加給別人。”

字義解釋

解釋

已所不欲,勿施於人

已所不欲,勿施於人這句話所揭曉的是處理人際關係的重要原則。孔子所言是指人應當以對待自身的行為為參照物來對待他人。人應該有寬廣的胸懷,待人處事之時切勿心胸狹窄,而應寬宏大量,寬恕待人。倘若自己所討厭的事物,硬推給他人,不僅會破壞與他人的關係,也會將事情弄得僵持而不可收拾。人與人之間的交往確實應該堅持這種原則,這是尊重他人,平等待人的體現。人生在世除了關注自身的存在以外,還得關注他人的存在,人與人之間是平等的,切勿將己所不欲施於人。

辨析

以上所理解的“人”是廣義的,是指大眾,然而《論語》誕生的那個時代“人”的定義通常是指狹義那方面,也就是指士以上的人,和“民”是相對而言。“己所不欲,勿施於人”的前面寫著的是“出門如見大賓,使民如承大祭”,這是在同一句話中敘述的,很明顯這裡的“民”是指被剝削階級,勞動人民。用的語言來說,狹義的“人”是指奴隸主,即剝削階級,而“民”是指奴隸,即被剝削階級,所以這句話當然也就可以理解為“己所不欲,勿施於人”這種人際關係原則適用於剝削階級,而剝削階級與被剝削階級的關係卻未必如此。這種理解並非無稽之談,也並非完全不具可能性,然而,眾所周知,孔子是鼎力推崇“仁”之士,此處的“人”應當是指廣義的。孔子所道出這么一句話並非放之四海而皆準的定理。若凡事都從這個原則出發的話,很多事情都會卡在中間,難以前進。倘若兩人舉槍對峙,生命危在旦夕,甲為正,乙為邪,這時如果甲恪守“己所不欲,勿施於人”的原則,豈不慘哉!甲當然不會想被殺掉,難道就不殺不想被殺的乙了么?任何道理,任何定律都是在一定條件,一定環境下才適合的。

“己所不欲,勿施於人”是儒家思想的精華,也是中華民族根深蒂固的信條,然而在現實中許多人都不能恪守“己所不欲,勿施於人”的信條,一切以個人利益為中心,只顧及自身的感受,而忽略了他人的感受。無論是在處理人際關係,還是政治關係方面都應當毫不猶豫地認識到“己所不欲,勿施於人”這條經久不衰的人際關係原則的重要性。

示例:孔子告訴我們,要己所不欲,勿施於人。如果違背,就會與人不和諧。

用法示例

同一不知,在卑人則毫無忿懟,在郡主則視若寇讎,恐亦非~之恕道也。(清·夏敬渠《野叟曝言》第一百四十回)作者介紹

孔子(前551年9月28日<農曆八月廿七>~前479年4月11日<農曆二月十一>),名丘,字仲尼。排行老二,春秋時期魯國人。孔子是我國古代偉大的思想家和教育家,儒家學派創始人,世界最著名的文化名人之一。編撰了我國第一部編年體史書《春秋》。據有關記載,孔子出生於魯國陬邑昌平鄉(今山東省曲阜市東南的南辛鎮魯源村);孔子逝世時,享年73歲,葬於曲阜城北泗水之上,即今日孔林所在地。孔子的言行思想主要載於語錄體散文集《論語》及先秦和秦漢保存下的《史記·孔子世家》。逝世後,由弟子及其再傳弟子編撰以孔子語錄體和對話文體為主,記錄了孔子及其弟子言行,集中體現了孔子的政治主張、論理思想、道德觀念及教育原則等。成語故事

春秋時期,孔子的學生仲弓問孔子如何處世才能合乎仁道?孔子立即回答道:“一個人待人接物要嚴肅認真對待,自己不喜歡的事不要強加給別人,不論在朝在野都不要去發牢騷。”仲弓感謝道:“我雖遲鈍,但一定要牢記先生的話。”哲學反思

對於一個命題,我們要做全面的分析。“己所不欲,勿施於人”並不能邏輯的地推出“己所欲,施於人”。從邏輯學可以看出,原命題成立,這個命題的逆否命題同時成立,但是“己所欲,施於人”是“己所不欲,勿施於人”這個命題的否命題,否命題並不必然成立。

己所不欲,只是不能強加給別人,但是如果對方願意,則不屬於“施”的範圍。己所欲,別人未必所欲,所以也不能強加給別人。總的說來,無論是否“己所欲”,都不能“施”即強加給別人,給別人的東西,只有一個標準,即別人自己是否願意,而不能依據我們的標準來強加給別人。

自己不想要的,未必是別人不需要的;勿施於人的正是擁有自己不想要的事物時的個人看法;你覺得早餐剩的包子自己不想要,但這正是旁邊乞丐難得的美餐;己所不欲,勿施於人想說的不是早餐剩的包子很涼了(也許會對胃不好),還有點髒,不應該施捨給別人當食物,而是不應該把你所認為的個人看法(早餐剩的包子很涼了,也許會對胃不好,還有點髒,不應該施捨給別人當食物)強加給別人慾包含個人看法,有著主觀方面的內容和含義,勿施於人的正是擁有自己不想要的事物時的個人看法。

孔子生前交給了我們兩把鑰匙:“已所不欲,勿施於人”是一種巨觀控制論。恕心(仁愛之心)是一種微觀控制論!我們把孔子交給我們的巨觀控制鑰匙給丟了,把本該用於家庭的微觀控制論用在了國家。

社會倫理

已所不欲勿施於人

已所不欲勿施於人社會越發達,對信用的要求越高。信用度高,成本會低。所以,倫理道德不僅是社會規範,更是社會資源。

假煙、假酒、假商標、假學歷、假數字……前段時間報導的有毒大米、有毒餅乾,假到了“禍國殃民”的程度。人們痛心疾首,深感信用資源被嚴重糟蹋。

從倫理學的角度看,“底線倫理”是最保守意義上的道德規範。你做不到“毫不利己,專門利人”,起碼要做到不傷害別人,所謂“利己不損人”。這是最低的要求,也是很高的要求,要做到很難。但應努力去做。