作品簡介

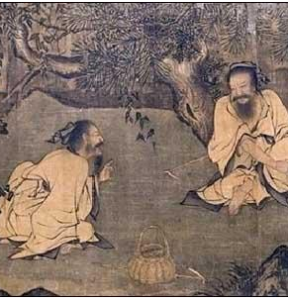

這是一幅歷史題材的繪畫作品,是以殷末伯夷、叔齊“不食周粟”的故事為題而畫的。李唐所畫的《採薇圖》,即著力刻畫了古代這兩個寧死不願意失去氣節的人物。圖中描繪伯夷、叔齊對坐在懸崖峭壁間的一塊坡地上,伯夷雙手抱膝,目光炯然,顯得堅定沉著;叔齊則上身前傾,表示願意相隨。伯夷、叔齊均面容清癯,身體瘦弱,肉體上由於生活在野外和以野菜充飢而受到極大的折磨,但是在精神上卻絲毫沒有被困苦壓倒。作者著墨不多,就把伯夷、叔齊在特定環境下的神 態描繪得淋漓盡致,達到了很高的水平。李唐採用這個歷史故事來表彰保持氣節的人,譴責投降變節的行為,在當時南宋與金國對峙的時候,可謂是“借古諷今”,用心良苦。

圖中石壁上有題款兩行;“河陽李唐畫伯夷,叔齊”,大約屬李氏晚年作品。本幅有明人項元汴、清人吳榮光等收藏印多方。後幅有元人宋杞,明人俞允文、項元汴、清人永瑆、翁方綱、蔡之定、阮元、林則徐、吳榮光、潘霄漢的題記。《清河書畫舫》,《汪氏珊瑚綱》,《佩文齊書畫譜》,《式古堂書畫匯考》等書著錄。

靖康二年(1127),金人滅掉了北宋,不僅活捉了徽、欽二帝,還俘獲了一大批包括宮廷畫家在內的能工巧匠,其中就有這幅《採薇圖》(見圖)的作者,被後世譽為“南宋四家”之首的大畫家李唐。

作為馬背上的民族,金人雖生性粗獷卻很注重文化修養,對於俘獲的北宋文人只要學有所長,就會給予相當的禮遇,對宮廷畫家更是待遇豐厚。據《金史》記載,金國宮廷“於秘書監下設書畫局,又在少府監下設書畫署”,在“裁造署”中也“有繪畫之事”。以李唐當時的聲望地位,在金國不僅可以衣食無憂,就連創作條件也肯定優於內憂外患、兵燹紛紛的北宋。可是,他卻在去往金國的途中逃跑了。逃跑的理由很簡單,他是宋國臣子,他要忠於國家,他不能夠為“外族”效力。

時至今日,我們對於李唐捨命南逃的舉動還是應該稱道的。中華民族雖然是由多個民族組成的,但金國對北宋的戰爭畢竟是不正義的。從李唐的這一舉動可以看出他的立場和氣節。正是因為他自身所具有的這種民族氣節,才會鄙視那些甘於為金國效力的北宋臣子。於是,他創作了具有諷刺與警世意義的《採薇圖》。

這幅《採薇圖》為絹本,淡設色,縱27.5厘米,橫91厘米,現藏於故宮博物院。畫中描繪的是一個流傳久遠的歷史故事:商朝末年,孤竹國的國君決定立次子叔齊為繼承人。國君去世後,叔齊堅持要把王位讓給長兄伯夷,伯夷堅持不受,說他不能違背父命。為了讓弟弟叔齊從容繼位,伯夷悄然逃走。得知此訊後,叔齊也義無反頤地放棄了王位,隨兄而去。多年後,二人投奔西伯侯姬昌。恰值姬昌去世,他的兒子號稱武王,正在積極準備進兵討伐商紂。二人立刻趕到武王馬前制止。但武王未聽,奪取了政權後,天下改稱為“周”。伯夷、叔齊深以為恥,決心不再吃從周朝土地上收穫的糧食,於是隱居到首陽山(今山西永濟縣境),靠著採掘些野菜度日,最後餓死在山裡。他們這種“餓死事小、失節事大”的行為得到普遍推崇。李唐以此為題就是對那些苟且偷安、艦顏事敵的北宋臣子們的辛辣諷刺。

藝術特色

《採薇圖》畫面的氣氛肅穆、凝重、蕭瑟。最前面的一松、一楓相對而立,樹幹奇崛如鐵、挺拔堅硬,這不禁使人聯想起楓樹的耐寒與蒼松的不凋。作者有意將這兩株具有象徵意義的大樹布置在畫面最前端,或許就是對畫中人物性格的比喻與寫照。 在楓樹後面的石壁上有兩行款識:“河陽李唐畫伯夷、叔齊”,由此可知作品的主題。在畫面的中心位置,一塊巨大的岩石光滑如砥,石上有二人相對而坐,這就是作品中的主人公——伯夷與叔齊。正面的一位抱膝安坐,神態老成持重的男子,大概是長兄伯夷吧?此時,他正側著頭仔細聆聽著叔齊的談論,表情莊重肅穆,眉宇間仿佛還帶著許多的憂慮,似乎正在追憶故國往事。叔齊的形態略顯活躍,他身體斜傾,右手撐地,左手探出二指,像是在向兄長訴說著周武王“以暴易暴”的種種罪狀。清代張庚在《浦山論畫》中評價這件作品時說:“二子席地對坐相話言,其殷殷淒淒之狀,若有聲出絹素。”現在看來,確有同感。

宋李唐採薇圖

宋李唐採薇圖李唐的人物畫是學李公麟的,從這件作品的用筆上可以見到一些端倪,但更多的還是藝術成熟期的自家面目。人物的衣紋勾畫用筆頓挫有力,線條硬朗乾淨,具有“折蘆描”的意趣,筆勢起伏跌宕,變化幅度雖不是很大,但動感強烈。細細品味,我們可以窺視出作者在運筆時那份難以平靜的心情。古人說:“喜畫蘭,怒畫竹。”李唐在這件作品中的用筆有些“怒畫竹”的味道,心中的鬱悶與對“投降派”的不忿隨著筆勢的遊走盡情地宣洩出來。這幅《採薇圖》就是一幅寄託著作者真實感情的佳作。在用墨線勾勒之後,作者又將畫中人物的衣紋用淡墨再次勾勒,而後略加渲染,顯得既飽滿又富有韻味。這種技巧既新穎又傳神。雖然這是一件以人物為主題的作品,但山石樹木卻占有很大比例。山石以粗細不均的硬筆線條勾勒,而後在陰面與側面用大斧劈皴表現出陰陽向背,筆勢迅急沉穩,質感強烈,給人的感覺痛快酣暢。

樹木的畫法頗具新意,那株松樹只是用重墨粗筆勾出樹幹,然後略加些鱗紋,再以濃淡不同的色彩暈染,顯得蒼勁渾厚。松針在勾勒之後再用青綠色重新描一次,用筆挺拔爽利,線條雖短卻充滿勁力,顯現出一派繁華茂盛、鬱鬱蔥蔥的景象。在細節處理上,李唐也是頗具匠心。濃重茂密的背景襯托出兩個身著淡色衣裝的人物,使主題尤為突出。岩石後的峭壁懸崖,松樹上纏繞的古藤,營造出一派荒蕪寂靜的場面,這或許是荒山之中人跡罕至的偏僻角落。它不在周朝的轄治之內,那么,這裡的野菜、野果也不是周朝土地上生長的了。擺放在二人面前的籃子和钁頭是採薇的工具,作者著意刻畫這一小小的細節,不僅更加突出主題,更使畫中人物有了一種怡然自得、隨遇而安的情致。一條逶迤蜿蜒的小溪從崖下流過,使構圖更加豐滿,畫面豁然開朗。小溪的流動不僅使視野中的景物顯得寧靜、肅穆,同時也增強了虛實對應,作品也顯得更加自然靈動。