歷史沿革

先秦至漢代

安徽滁州

安徽滁州二千多年前的春秋戰國時期,滁地曾是諸侯爭霸的分野。吳楚相爭,攻戰頻繁,這裡先屬吳、越,後屬楚,故有“吳頭楚尾”之稱。公元前559年,楚國令尹子囊率舟師沿滁河打到吳國的棠(今南京六合),當回撤到滁河叫“皋舟之隘”的地方(今南譙區汪郢與全椒縣陳淺之間),被埋伏的吳人打得大敗。

秦漢一統天下分封郡國,江淮地屬九江郡(又曾為淮南國)。在這片歷經滄桑的土地上,發現多處秦漢時期的古遺址、古墓葬、古文物,印證著當年車轔轔,馬蕭蕭,旌旗獵獵的鐵血場面,民間至今還流傳著楚漢相爭霸王別姬一路悲歌的故事。定遠有虞姬墓遺址,其博物館記憶體放的漢畫像石在淮河以南絕無僅有。

三國兩晉到隋朝

三國兩晉時期,滁河稱為“塗(chu)水”,今滁州市區一帶稱為“塗中”。三國時,江淮為魏吳爭戰之地,境內置縣多因戰亂而廢弛。曹魏在江淮地區的爭奪,構成對孫吳都城建鄴(今南京)的直接威脅。吳軍截塗水(滁河)築“塗塘”,以水代兵,阻擋魏軍。史載東吳與魏交兵,吳赤烏十三年(公元250年),吳王孫權遣兵10萬,作堂邑(滁河下游今南京六合)塗塘,水淹北道,以阻魏兵南侵。所謂“塗塘”就是堰滁河水為塘。

兩晉之時,“塗中”為江淮軍事重地。西晉鹹寧五年(279年),晉武帝發六路大軍攻吳,派鎮東大將軍琅琊王司馬伷出擊“塗中”。翌年2月,吳主孫皓遣使獻璽於塗中,“一片降幡出石頭”宣告投降。石頭城即東吳都城建業(今南京),那時的“塗中”之城鎮就是南京的橋頭堡了。

西晉“八王之亂”時,東晉元帝司馬睿為琅琊王、南下建康(南京)鎮東將軍督都揚江明交廣五州諸軍事時,曾在滁州西南山中避難,運籌帷幄蓄勢渡江,在南京建立了東晉王朝。今之滁州琅琊山就是唐代人因晉元帝司馬睿曾“駐蹕於此”而命山名。

東晉南朝270多年間,南方的政治形勢很不穩定,戰爭較多,政權更迭。北方民族不斷南侵,南北割據對峙,大體沿淮河為界,江淮之間首當其衝成為戰亂的前沿。鹹安元年(371年)大司馬桓溫破前秦王鑑、張蚝軍於全椒城內積玉橋。太元四年(379年),兗州刺史謝玄率三萬精兵進駐白馬塘(天長東北)打敗前秦軍隊,安定江北。南北朝宋元徽元年(473年),置新昌郡,治塗中鎮(滁州市區)。大同二年(536年)置譙州。陳太建七年(575年),移盱眙之北譙州於塗中鎮,改稱南譙州。在東晉建立前後的數十年間,中原地區數以百萬計的人口流向南方,其中有士族地主,也有大量的勞動力,中原地區先進的文化技術也隨之而來,這對於推進南方社會經濟的發展起到了積極作用。而與南朝統治中心建康一江之隔的“塗中”在政治、軍事、經濟、文化上地位重要,演變加劇。東晉統治者在南渡僑人比較集中的地區設定了與僑人籍貫同名的州、郡、縣以及行政機構,叫做僑置,在當時也造成了一些建置版圖的混亂。塗水流域在這一段時期內,建置迭更頻繁,撤併立州郡縣不斷,曾先後僑置過頓丘、南譙郡等。公元473年,劉宋元徽元年設立新昌郡,新昌城(即今滁城)成為郡治所在。其後100餘年間,又先後設過譙州、南譙州等。

隋開皇九年(公元589年)正式設立滁州建置,州治在今滁州市區,隸屬於揚州江都郡。

自隋初始置滁州至今近1500年,滁州建置雖代有變遷,興廢交替,但滁州之名在唐宋元明清一統朝代卻少有更改,滁州轄境相當今市區和來安、全椒兩縣及南京市浦口區部分地區;濠州轄境相當今鳳陽、定遠和明光;天長屬泗州。

唐宋時期

安徽滁州

安徽滁州唐中後期,出現藩鎮割據,土地兼併日益嚴重,社會矛盾加劇。天寶元年11月,淮西節度使劉展反唐,攻占滁州。鹹通九年(公元868年),龐勛率農民出身的戍卒起義,義軍將領丁從實率數千人攻破滁州,殺死刺史高錫望。到了廣明元年(公元880年),黃巢農民軍掃蕩江淮,攻克滁州。

唐朝滅亡後,經歷了50年南北割據的五代十國時期(907—960年)。滁州先置於唐末淮南節度使楊行密建立的吳國統治,後為南方“十國”的南唐政權所轄。(937年)楊行密部將徐溫養子徐知誥(原名李升),奪取吳政權,都金陵,建國南唐。滁州成為拱衛金陵的江北重鎮,南唐同光元年(923年)在滁州西北關隘處建清流關,雄偉險要,扼南北交通。

柴世宗領導的後周與南唐展開了激烈的角逐。後周顯德三年(956年)後周大將趙匡胤率軍破清流關,大破南唐兵馬,攻占滁州城。世宗率軍親征,奪取南唐在江淮的十幾個州縣,南唐求和,後周與南唐隔長江形成南北對峙局面,滁州成為前沿。柴世宗和後來成為宋太祖的趙匡胤在滁留下很多傳說。如全椒神山寺有一口“柴王井”。

北宋統一後,改道為路,宋代地方上有路、府、州、軍、監之設。監設於礦冶、牧馬、鑄錢、產鹽地區,軍設於要衝之處。監、軍多與府、州同級,府多設於較大而重要的州,各級長官稱為知某府事、知某軍州事、知某縣事等。路在府州之上。市境分屬淮南東路和淮南西路。建隆元年(960年)滁州領清流、全椒、來安三縣,屬淮南東路(淮東);濠州領鍾離、定遠、招義三縣,屬淮南西路(淮西)。

北宋統一後近百年之間,江淮地區不見干戈,人民生活較為安定。一批賢臣先後任職滁州。至道元年(995年)。王禹偁貶守滁州,善政愛民,深得後來的歐陽修景仰。王歐兩人被滁州人稱為“二賢”。包拯也曾任過定遠和天長知縣。慶曆五年(1045年)著名文學家、史學家、政治家歐陽修任滁州知州,寬簡施政,寄情山水,與民同樂,寺僧智仙為其建醉翁亭,歐陽修為此寫下了留芳百世的散文名篇《醉翁亭記》,他又在豐山之側建立了豐樂亭、醒心亭,並撰《豐樂亭記》、《菱溪石記》。

歐陽修知滁是滁州歷史上輝煌的一頁。《醉翁亭記》使滁之山水天下揚名,歐陽修在滁期間,吸引了一大批著名文人士大夫對滁州的關注,或來游、訪歐,或詩文唱和,如梅堯臣,蘇舜欽、韓琦、富弼、范仲淹以及政見不同的王安石,還有後學門生如曾鞏、蘇軾等人。歐陽修逝世後,蘇軾應滁州知州王詔之請,將“兩記”寫成碑帖,鐫刻於石碑上,“歐文蘇字”珠聯璧合,成為世代瑰寶。

南宋時,江淮一帶又成為宋金對壘的前沿,滁州城先後九次被金兵所陷,百姓外逃,城垣殘破,生產力受到破壞。滁州大地同時成為抗金的戰場。主戰派將領岳飛、韓世忠、張俊、李綱、楊沂中等,曾在江淮間給金兵以重創,滁州、天長、定遠、全椒等地都發生過激戰。乾道八年(1172年),辛棄疾出任滁州知州,簡賦舒征,收容流亡,修整街市,發展生產,組織民眾訓練軍事,抗禦金兵,並向朝延上策“守江必先守淮”,再收復中原。辛棄疾還在滁州建起一座“繁雄館”和一座“奠忱樓”,寫下了充滿收復失地之情的《聲聲慢·滁州旅次登樓作和李清宇韻》等詞作。

南宋建炎三年(1129年),金兵大舉南侵,南宋叛將李成領兵攻打滁州。知州向子伋面臨大軍壓境,誓不投降,率滁軍民在琅琊山摩陀嶺一帶壘石築寨,抵抗強敵,最終壯烈陣亡。唐宋時期600年間,滁州經濟社會發展與遭受破壞交替出現。

唐代前期和北宋前期,由於統治新政和社會相對安定,江淮地區農業、水利、手工業在前代基礎上有所發展,田畝擴大、戶口增加,城鎮形成規制。滁州城池格局形成於唐初。據《兵要地誌》記載,唐武德三年(620年),城垣築有子城、羅城、月城;永徽年間(650—655年),向東北擴展,城周達7里258步,呈“申”字格局,四門均設城樓。北宋時期,城池又幾經修葺擴建。自歐陽修治滁始,滁州因名人效應和山水景觀而成為北宋中後期的一座文化名城。《新唐書.地理志》記載“滁州有銅坑”。琅琊山銅礦古采坑中曾發現隋唐時期瓷片等遺蹟。

唐宋時期,南北方經濟文化進一步交融,北宋末“靖康之難”,以及其後一段時間,發生了中國歷史上第二次人口大遷移(第一次是兩晉時期)。經濟、政治、文化重心不斷南移。滁州因地處江淮間,滁河水路連通長江,陸路交通驛道扼守南北,護衛金陵,成為渡江涉淮的跳板。

地理區域的特點,常常使滁州成為割據和爭奪的戰場,“五代十國”時期戰亂不斷,南宋以後宋金南北對峙,滁州一帶兵禍頻仍,經濟、民生每每遭受嚴重破壞。

元朝創立行省制,市境先後屬江浙行省之揚州路滁州,河南江北行省之揚州路滁州(轄今市區和全椒、來安二縣)、安豐路濠州(轄今鳳陽、定遠二縣)、淮安路泗州(轄今明光、天長二縣)

明清時期

朱元璋起兵後在濠州奠定了建立明王朝的基礎,後璋率兵南下攻占江淮重鎮滁州,威脅金陵。至正十四年十月,朱元璋在滁設伏兵打敗元朝丞相脫脫,次年,在滁州建太陽翊元帥府,率軍渡江攻打元軍,此後,又迎小明王韓林兒入駐滁州。

明朝建立以後,朱元璋定鳳陽為中都。洪武三年,朱元璋追封已故的郭子興為滁陽王,在滁州建滁陽王廟祭祀。明朝洪武六年,兵部在滁州設立管理放牧繁殖軍馬的機構—太僕寺。令滁州軍民養殖馬牛。

明朝一些要員往來於中都(今鳳陽)、南都(今南京)之間,如宋濂扈從太子經滁州游琅琊山,寫下了有名的詩篇。哲學家、教育家王陽明曾在滁州講學,收羅戚賢等一批弟子,影響很大,王陽明離滁州後,滁州人在其講學處建“陽明祠”以記之。江南才子文徵明父子都與滁州結下了諸多緣分,在滁州留下詩文碑刻。陳璉、胡松為一代名宦。南太僕寺少卿馮若愚在醉翁亭內建“寶宋齋”,保護“歐文蘇字”。

明朝時期,滁州為南京直隸州,直隸於南京(治應天府,今南京市),領來安、全椒二縣。其他州縣仍為鳳陽府管轄。

明朝後期,崇禎八年(1635年),高迎祥、張獻忠、李自成農民軍一部進占江北,次年正月攻滁州,太僕寺卿李覺斯知州劉大鞏等率眾守城,明總督盧象升率部駛援滁州,在城東至珠龍橋一帶大戰,打敗農民軍。

清朝實行省、道、府、散州四級行政體制,市境初屬江南省左布政使司。康熙六年(1667年)置安徽省後,改屬安徽省,至清末,鳳陽、定遠屬鳳陽府;明光、天長屬泗州直隸州(治今泗縣縣城);來安、全椒及市區屬滁州直隸州。

民國時期

安徽滁州

安徽滁州民國元年(1912年),安徽省廢道、府、州、廳,各府州縣直屬省府,滁州改為滁縣,直屬安徽省。民國3-7年,北洋政府實行省、道、縣三級行政體制,市境各縣均屬安徽省淮泗道,民國21年,析盱眙、滁縣、定遠、來安等縣地置嘉山縣。同年安徽省劃分為10個行政專員督察區,其中鳳陽、定遠屬第四專區,其餘各縣屬第五專區(專署駐滁縣)

人口區劃

滁州市設2區(南譙區、琅琊區),管轄4縣(全椒縣、來安縣、定遠縣、鳳陽縣),代管2縣級市(天長市、明光市),並賦予滁州經濟技術開發區、蘇滁現代產業園市級行政管理許可權。

地理環境

區域位置

滁州地處安徽省最東部,蘇皖交界地區,長江三角洲西部,習慣上稱為“皖東”。是六朝古都南京的江北門戶,隔江與南京主城遙望。滁州南據長江,東控京杭大運河,長江一級支流滁河及清流河貫通境內,通江達海,是為江東之門戶,江淮之重鎮。地理區域為北緯31°51′一33°13′、東經117°09′一119°13′之間。滁州屬“南京都市圈”核心層、長江三角洲經濟區成員城市、國家級“皖江城市帶承接產業轉移示範區”第一站,安徽省東向發展的橋頭堡。滁州依滁河而生,自古便為長江下游臨江近海的“魚米之鄉”。

地形地貌

滁州市域跨長江、淮河兩大流域,主體為長江下游平原區及江淮丘陵地區。滁州市區與來安、全椒縣以及天長部分地區屬於長江流域,明光市、定遠等縣屬於淮河流域。

全市地貌大致可分為丘陵區、崗地區和平原區三大類型,地勢西高東低,全市最高峰為南譙區境內的北將軍嶺,海拔399.2米,圍繞丘陵分布的平台和波狀起伏地帶,構成崗地區,滁河、淮河沿岸和女山湖、高郵湖的濱湖地帶是主要的平原區和圩區。

氣侯環境

滁州市地處長江中下游平原及江淮之間丘陵地帶,為北亞熱帶濕潤季風氣候,四季分明,溫暖濕潤,氣候特徵可概括為:冬季寒冷少雨,春季冷暖多變,夏季炎熱多雨,秋季晴朗氣爽。全市年平均氣溫15.4℃,年平均最高氣溫20.1℃,年平均最低氣溫11.4℃,年平均降水量1035.5毫米。梅雨期長23天。年日照總時數2073.4小時。初霜為11月4日,終霜為3月30日,年無霜期210天。山川河流

安徽滁州

安徽滁州市境地跨長江、淮河兩大流域,境內河流分屬三大水系,即淮河幹流水系、滁河水系和高郵湖水系。市境淮河幹流水系主要支流有窯河、天河、濠河、板橋河、小溪河和池河。長江以北有一條自西向東流淌的河流,發源於安徽肥東,婉延270公里,匯集了江淮分水嶺以南諸水,浩浩蕩蕩,從南京六合匯入長江,這就是長江下游最大的一條支流,滁州的母親河—滁河。

滁河水系主要支流有小馬廠河、管壩河、大馬廠河、襄河、土橋河、清流河、來安河、沛河、皂河等。高郵湖水系主要支流有白塔河、銅龍河、楊村河、王橋河、秦欄河以及白塔河的主要支流川橋河等。市境湖泊不多,主要有花園湖、女山湖、七里湖以及與周邊市縣的界湖高郵湖、高塘湖等。水利工程眾多,有大型水庫2座(沙河集、黃栗樹)中型水庫45座,小型水庫955座,成為星羅棋布的人工湖泊,點綴在綿延起伏的皖東丘陵上。發揮著灌溉、防洪、生產生活用水和遊覽觀光休閒的多種功能。

自然資源

滁州是國家重要商品糧基地,盛產水稻、小麥、魚蝦、油菜等農產品。著名土特產有滁菊(中華四大貢菊之首)、來安花紅、南譙貢茶(西澗春雪)、明光綠豆、鳳陽花生等。

特種水產有女山湖大閘蟹、花園湖大閘蟹、高郵湖大閘蟹、銀魚、梅市梅魚、雷官板鴨、天長芡實等,傳統特色食品有琅琊酥糖、馬廠酥笏牌、天長甘露餅、爐橋橋尾、恆裕醬品等。

動物資源、次生林木、竹、中藥材資源豐富。非金屬礦是滁州市的優勢礦產。石英、岩鹽、芒硝、石膏、玄武岩、石油儲量居華東之冠;而岩鹽礦、石膏礦是安徽省唯一的大型岩鹽、石膏礦床;膨潤土、花崗岩、大理石、絹雲母、鉀長石等具有較高的開發價值,在全省乃至全國占有重要地位。

全市非金屬礦產資源豐富,種類多,礦種儲量大,其中矽石、凹凸棒石、鑄石玄武岩、岩鹽、芒硝、石膏、石油等,占據安徽省全部或大部分儲量,部分礦產在華東,甚至全國占有重要位置。石英岩儲量居華東之冠,儲量保守估計約100億噸。其他特色非金屬礦有絹雲母、凹凸棒石粘土等,開發前景十分廣闊。

經濟狀況

綜合

2014年,全年實現生產總值(GDP)[2]1184.8億元,比上年增長9.4%,保持平穩較快的增長勢頭。在生產總值中,第一產業增加值218.4億元,增長4.9%;第二產業增加值633.7億元,增長11.1%;第三產業增加值332.7億元,增長8.9%。三次產業比為18.4:53.5:28.1。工業化水平達到47.4%,比上年提高0.6個百分點,人均GDP達30086元(折合4854美元),比上年增加2344元。

第一產業

2014年,全年農作物播種面積88.2萬公頃,比上年增加5161公頃,增長0.6%。其中,糧食作物播種面積72.3萬公頃,比上年增長1.5%;油料作物播種面積7.3萬公頃,比上年減少6.3%;蔬菜播種面積4.6萬公頃,比上年增長2.0%。全年糧食總產量430.7萬噸,比上年增產4.1%。經濟作物有增有減,其中,全年棉花產量9350噸,比上年增產1.5%;蔬菜產量142.2萬噸,比上年增產過2.2%;水果產量64.1萬噸,比上年增產2.6%;油料產量20.1萬噸,比上年減產2.7%。

全年肉類總產量39.0萬噸,比上年增長2.7%;禽蛋產量11.4萬噸,比上年增長3.3%;牛奶產量10812噸,比上年增長4.3%;水產品產量33.4萬噸,比上年增長5.2%。

2014年末,全市農業機械總動力678.3萬千瓦,比上年增長3.8%;農用拖拉機44.2萬台,比上年減少3.8%;排灌動力機械9.0萬台,比上年增長1.9%;全年化肥施用量(折純)35.1萬噸,比上年增長2.2%。農村用電量9.7億千瓦時,比上年增長4.0%。年末農田有效灌溉面積達486.7千公頃,比上年淨增900公頃。全年完成重點水利工程19項,比上年增加2項,完成投資8.6億元,比上年減少5.5億元。

第二產業

2014年,全年全部工業實現增加值561.9億元,比上年增長11.6%。其中,規模以上工業比上年增長12.2%。在規模以上工業中,重工業、集體企業、股份合作制企業、股份制企業增長較快。

規模以上工業中,35個工業行業大類29個增加值實現增長。其中:有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.2倍,酒、飲料和精製茶製造業增長21.6%,食品製造業增長20.0%,印刷和記錄媒介複製業增長30.0%,計算機、通信和其他電子設備製造業增長31.0%,金屬製品業增長18.9%,化學原料和化學製品製造業增長14.5%,文教、工美、體育和娛樂用品製造業增長23.1%。

年末,全市共有463家企業列入高新技術產業行業目錄,占全市規模以上工業企業單位數的36.5%,全年完成產值1025.2億元,實現增加值256億元;年末,戰略性新興產業的企業數為223家,全年完成產值421.9億元;

年末億元以上工業企業達到481家,比上年增加31家,全年完成產值1891.6億元,完成增加值476.8億元,億元企業對全市規模以上工業增長貢獻率達到96.9%。

全年全市六大支柱產業規模以上工業企業929家,實現增加值466.7億元,占全市規模以上工業的82.7%,增加值同比增長14.4%,對規模以上工業增長的貢獻率達到95.6%,拉動規模工業增長11.7個百分點。

主要工業產品產量和上年相比,大多保持增長,其中,農用化肥18.9萬噸,增長77.4%;白酒4079.6萬升,增長26.3%;光纜168383芯千米,增長22.4%;改裝汽車1.2萬輛,增長13.1%;房間空調器119.9萬台,增長9.6%。

全年規模以上工業企業經濟效益綜合指數為318.0%,規模以上工業實現主營業務收入2187.1億元,比上年增長11.2%;實現利稅總額343.3億元,比上年增長11.6%,其中利潤237.3億元,比上年增長8.9%。全年完成固定資產投資1248.2億元,比上年增長16.0%。

第三產業

國內貿易:2014年,全年實現社會消費品零售總額382.3億元,比上年增長13.3%,扣除價格因素實際增長12.8%。分實現區域看,城鎮實現消費品零售額311.5億元,鄉村實現消費品零售額70.8億元,分別比上年增長13.3%、13.7%。分行業看,批發零售貿易業實現零售額332.3億元,增長13.1%;住宿和餐飲業實現零售額50.0億元,增長15.2%。分構成看,商品零售額329.7億元,增長13.2%;餐飲消費額52.6億元,增長14.2%。分經營規模看,限上單位零售額211.6億元,增長15.2%;限下單位零售額170.7億元,增長5.7%。從限額以上單位商品零售分類完成情況看,穿類商品零售額20.2億元,增長18.2%;吃類商品零售額41.4億元,增長14.0%;用類商品零售額133.4億元,增長15.4%,其中,金銀珠寶類增長16.4%,五金電料類增長33.8%,家用電器和音像器材類增長14.4%,家具類增長19.7%,建築及裝潢材料類增長19.2%,汽車類增長19.9%。

對外經濟:2014年,對外經濟保持較快發展。全年商品進出口總額220430萬美元,比上年增長18.8%。其中,出口總額151523萬美元,增長9.6%;進口總額68907萬美元,增長45.8%。從進出口經營主體看,內資生產企業完成167669萬美元,增長29.5%;外商投資企業完成52761萬美元,下降5.3%。出口國別及地區達166個。

全年招商引資市外億元以上項目到位資金700億元,增長18.2%,其中境內省外563.6億元,位列全省第6位。其中,來自長三角區域資金355.3億元,占引資總量的50.8%

金融業:金融保險業務快速發展。年末,全市金融機構人民幣各項存款餘額1421.8億元,比年初增加137.1億元,增長10.7%。其中,單位存款527.2億元,比年初增加17.1億元;城鄉居民儲蓄存款828.5億元,比年初增加116.5億元。年末,金融機構人民幣各項貸款餘額1037.9億元,比年初增加143.5億元,增長16.3%。從貸款期限看,短期貸款餘額545.0億元,比年初增加54.3億元;中長期貸款465.7億元,比年初增加76.1億元。

年末,全市保險公司29家,比上年增加1家。其中壽險14家,財產險15家。全年保費收入31.44億元,比上年增長17.0%,其中,財產保險保費收入13.69億元,增長15.6%;人身保險保費收入17.76億元,增長17.8%。財產險中,機動車險保費收入10.36億元,增長17.0%;農業險保費收入1.78億元,下降0.4%。人身險中,健康險收入1.45億元,增長89.0%;意外傷害險保費收入0.67億元,比上年增長3.8%。全年保險賠款和給付12.2億元,比上年增長22.0%。其中,財產險業務賠款支出7.52億元,增長11.9%;人身險業務賠款和滿期給付支出4.52億元,增長10.1%。2014年共上交稅收8325萬元,增長53.2%。代扣代繳各項稅款7748.21萬元。

社會事業

財政稅收

安徽滁州

安徽滁州下降6.0%。用於民生方面支出230.0億元,比上年增長10.6%,占總支出的85.7%,比上年提高2.6個百分點。其中33項省級民生工程投入68.5億元,比上年增長24.7%。

交通事業

滁州的交通四通八達,京滬鐵路、寧西鐵路、京滬高速鐵路、滬漢蓉高速鐵路、水蚌鐵路貫穿境內,寧洛高速公路、滬陝高速公路、馬滁揚高速公路連線其中,所有縣市區均可在半小時內駛上高速。滁寧快速通道、南京長江隧道、104國道三條快速道路不僅實現了滁州與南京的無縫對接,也加速了滁州全面融入長三角地區的步伐。滁州的附近有南京祿口國際機場、南京馬鞍國際機場。水運依託滁州港,清流河、滁河航道直入長江。鐵路:滁州地處安徽的最東端,歷為南京的門戶,被譽為“江北第一站”,地理位置優越。京滬鐵路、京滬高鐵、寧西鐵路、水蚌鐵路穿行而過。境內設有六個客運站:滁州站、滁州北站、全椒站、明光站、定遠站等。滁州是全國鐵路里程距離南京最近的城市,乘高鐵到南京最短只需15分鐘,乘火車只需不到半小時。

高等級公路

滁州市區:(高速公路)寧洛高速、馬滁揚高速、淮滁高速、京台高速;(國道及省道):G104\S206\S311\S331\S312。下轄各縣市:(高速公路):寧洛高速、馬滁揚高速、淮滁高速、滬陝高速、京台高速、蚌淮高速、長深高速、寧宿高速;(國道及省道):G104\G312\G205\S312\S206\S226\S331\S101\S307\S310\S207\S205\S209。

註:寧洛高速(南洛高速/蚌寧高速);寧駐高速(淮滁高速);揚武高速(馬滁揚高速);滬陝高速(合寧高速);京台高速(合徐高速)

水運航道

水運幹線航道重點建設入江、入淮經濟航道,形成南以滁河為骨幹,北以淮河為依託,東以高郵湖為中心的航道網路。主要通過滁河航道、清流河航道進入長江,通過池河航道進入淮河,通過白塔河航道進入京杭大運河。滁州港距南京港56公里,揚州港70公里。港區南部有滁河、襄河、清流河、來安河把中心港區(滁州市區)、全椒港區、來安港區與長江相溝通;北部有淮河、池河把鳳陽港區、明光港區與淮河、京杭大運河相溝通;東有高郵湖、白塔河、銅龍河、秦欄河把天長港區與京杭大運河相溝通。

滁州港由中心港區(滁州市區港區)、天長港區、來安港區、全椒港區、鳳陽港區、明光港區組成,主要承擔所轄腹地的礦建材料、非金屬礦、煤炭、石油、糧食和農副產品等的出口和中轉,其中黃砂、石子、石英砂、長石粉居多,是安徽省8個區域重要港口之一。

滁州港擁有碼頭34座(處),港口陸域總面積約為73390平方米,水域總面積約為26820平方米,全港共擁有生產用泊位46個,泊位總長為1373米,設計綜合通過能力297萬噸,共有吊機9台,最大起重能力5噸,堆場面積總計為66660平方米,港區連線道路總長約為19.5公里。2005年全港完成貨物吞吐量為577.3萬噸,其中進口91.5萬噸,出口485.8萬噸。

科技事業

2014年末,全市共有各類專業技術人員6.2萬人,比上年增長10.7%;民營科技企業512家,比上年末增加29家;省級工程技術研究中心27家,比上年增加9家;規上企業建立企業技術中心203家,比上年增加32家;國家高新技術企業145家,比上年增加38家。全年獲省部級以上科技成果42項、科技進步獎3項;專利申請數7598件,比上年增加654件,全年授權專利數3053件,比上年增加40件,其中發明專利241件,增加91件;全年高新技術產業產值1025億元,占規模以上工業總產值45%。教育狀況

2014年末,全市共有幼稚園556所,比上年增加11所,入園兒童4.2萬人,比上年減少8.7%;國小396所,比上年減少35所,專任教師1.48萬人,減少3.3%,在校生24.1萬人,減少1.2%;普通中學289所,增加2所,專任教師1.59萬人,減少180人,在校生21.53萬人,減少2.7%;高等學校5所,專任教師2299人,在校生5.95萬人,增加7.0%。

醫療衛生

2014年末,全市共有衛生機構1640個。其中,醫院、衛生院160個,疾病控制中心8個,婦幼保健機構8個。全市衛生機構擁有床位15020張,比上年增長4%,其中醫院、衛生院擁有床位14254張,比上年增加524張。衛生機構從業人員2.1萬人。其中,醫院、衛生院技術人員1.2萬人,執業醫生4424人,註冊護士5996人,衛生防疫人員270人。全市參加新型農村合作醫療人數達到352.2萬人,參合率101.66%。對外交往

締結友好條約的城市有:國內:福建省泉州市、江蘇省宿遷市、河南省商丘市(2005年4月16日締結)、湖南省邵陽市(2003年11月9日締結)、江西省吉安市(2006年3月3日締結)。

國外:韓國慶尚北道安東市、新加坡新加坡市。

全面深化合作城市有:江蘇省南京市(2008年9月27日簽署)。

區域協作城市有:江蘇省鎮江市、江蘇省揚州市、江蘇省淮安市、安徽省馬鞍山市、安徽省蕪湖市。

基礎設施

安徽滁州

安徽滁州【廣場】人民廣場、市府廣場、吳楚史書廣場等;

【影院】滁州大劇院、幸福藍海國際影城、水石國際影城、中影國際影城、成龍影院、大地數字影城等;

【其它】滁州圖書館、滁州博物館、滁州規劃館、滁州科技館、滁州美術館、滁州體育中心等。

人文環境

手工藝品

全市主要工藝美術產品有玉器(人物、花卉、爐瓶、鳥獸)、金銀首飾、錫製品(酒壺、酒杯)、玻璃、絲絨製品、羽紗、草工藝品、地毯、各種軟體玩具(長毛絨、布質)等。民俗風情

文化形式

主要黃梅戲、越劇、揚劇、廬劇、泗州戲等。

燈會廟會

中國農民歌會(簡稱農歌會)由中華人民共和國文化部、中華人民共和國農業部、安徽省人民政府主辦,安徽省文化廳、安徽省農業委員會、滁州市人民政府、安徽省文聯承辦。每年一屆。(已舉辦五屆)

琅琊山廟會(滁州),每逢正月初九,琅琊山都舉行熱鬧的民俗盛會,因東嶽大帝的女兒碧霞仙姑傳說而流傳至今。

走太平盛會(全椒)正月十六的民俗盛會,自漢代沿襲至今,過太平橋以祈望吉祥如意、富足太平。

洪山戲(來安)起源於明末清初的“儺”,從“儺”發展到香火戲,是香火會請神祈禱時演的戲。流傳於來安、天長和江蘇部分地區。

秧歌燈(來安)明朝末年發源於來安縣廣大鄉,由農民對“神靈”的祈禱活動發展而來。流傳於滁州、全椒和南京六合、浦口一帶鄉間。

飲食文化

滁州市區飲食受到皖江風味的影響,以原味鮮美略帶鹹為主;多使用“炸”等烹調技法;滁州又連線南京、揚州,飲食也體現出淮揚菜的特點,兼用“燉”等烹調方法。滁州菜注重刀工,口感酥脆,鹹則鹹香可口,甜則鮮醇不膩,菜餚講究根據菜品原味而烹調,滁州的飲食獨具特色,值得一品。滁州市區:畫席、南譙茶葉、滁州竹籃、滁菊(中華四大貢菊之首)、琅琊酥糖、黨參。

來安:雷官板鴨、花紅果、來安麻鴨。

全椒:桔梗、百年辣醬、管壩牛肉、馬廠酥笏牌。

定遠:瘦肉型豬、定遠滷鵝、藕塘花生。

鳳陽:鳳畫、釀豆腐、梅魚、花園湖大閘蟹。

天長:秦欄滷鵝、甘露餅、酥燒餅、芡實、高郵湖大閘蟹。明光:明光綠豆、老明光酒、淮王魚、銀魚、女山湖大閘蟹。

名勝古蹟

滁州市2014年全年接待旅遊人數1446.9萬人次,比上年增長13.7%,其中接待外國和港澳台遊客90357人次。全年旅遊總收入112.9億元,比上年增長12.9%。其中,旅遊外匯收入2673.6萬美元。年末,全市共有星級旅遊飯店21個,星級飯店客房數2228間(套)。年末A級以上旅遊景區(點)23個,名勝風景區2個。主要景點:滁州地處淮左,湖光山色秀美,既富江南美景,又有淮左秀色,旅遊資源十分豐富。有國家級風景名勝區、國家級森林公園、國家級重點文物保護單位8處,省級自然保護區和重點文物保護單位11處,有名山、名亭、古關、古寺、歷史文化遺址等自然人文景觀100多處,國家級重點對外開放寺院2處。

四山:琅琊山、皇甫山、韭山、神山;

四湖:碧雲湖、女山湖、臥牛湖、花園湖;

四洞:韭山洞、禪窟洞、庵基洞、吸水洞;

四名:名人(歐陽修、吳敬梓等)、名亭(醉翁亭、豐樂亭)、名祠(陽明祠、陳鐸祠、沃公祠)、名著(《醉翁亭記》、《儒林外史》);

安徽滁州

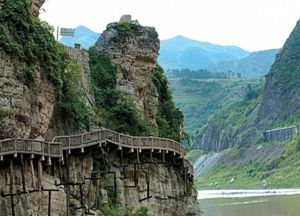

安徽滁州滁州名勝首推素有“蓬萊之後無別山”美譽的琅琊山,山中大片天然次生林保存完好,林壑幽美、溪流淙淙,密林之中掩映著建於唐代的琅琊寺和建於宋代的醉翁亭(全國四大名亭之首)及姊妹亭“豐樂亭”;還有集“古驛道、古關隘、古戰場”於一體的“金陵鎖鑰”清流關。山間摩崖石刻遍布,其中“歐文蘇字”碑、吳道子的菩薩石刻像被稱為“鎮山”之寶,標誌著名山深厚的文化底蘊。

地方景點:滁州市區:琅琊山風景區(AAAA級)、皇甫山國家森林公園、舜耕旅遊度假區、清流關、九天峰生態旅遊度假區、二郎湖、花山彩雲洞、西澗湖、豐樂亭、龍蟠河公園、清流河公園等,

來安:白鷺島生態旅遊區、皖東烈士陵園、孔雀寺

全椒:吳敬梓紀念館、神山國家森林公園、碧雲湖、龍山寺、三塔寺

天長:釜山臥龍公園、天長博物館、龍崗、護國寺、沃公祠、高郵湖、紅草湖濕地公園

明光:女山古火山地質公園

定遠:虞姬墓、藕塘烈士紀念館、金山滴水寺

鳳陽:明皇陵、明中都皇城、韭山洞。

著名人物

歷史人物

歐陽修(1007-1073),江西吉安永豐縣人,字永叔,號醉翁,晚年又號六一居士。諡號文忠,世稱歐陽文忠公,北宋卓越的文學家、史學家,唐宋八大家之一。曾任滁州太守,政績斐然,著《醉翁亭記》、《豐樂亭記》聞名天下。

韋應物(737年~792年),中國唐代詩人,陝西西安人。今傳有10卷本《韋江州集》、兩卷本《韋蘇州詩集》、10卷本《韋蘇州集》。散文僅存一篇。詩風恬淡高遠,曾任滁州刺史,創作出名篇《滁州西澗》。

辛棄疾(1140.5.18-1207.10.3),原字坦夫,改字幼安,中年名所居曰稼軒,因此自號“稼軒居士”。歷城(今山東濟南)人,南宋愛國詞人,曾任滁州刺史。辛棄疾存詞600多首。他是我國歷史上偉大的豪放派詞人、愛國者、軍事家和政治家。

王陽明(1472年-1529年),名守仁,字伯安。浙江承宣布政使司紹興府餘姚縣(今浙江省餘姚市)人。王守仁是陸王心學之集大成者,非但精通儒、釋、道三教,而且能夠統軍征戰,是中國歷史上罕見的全能大儒。[1]寫下《寄滁陽諸生》第一首(正德十一年)。[12]

魯肅(172年-217年)字子敬,漢臨淮郡東城縣人。歷任漢昌太守,偏將軍,橫江將軍,吳國大都督。力促孫劉聯盟,對赤壁之戰的勝利有著卓越的貢獻。繼承周瑜遺志,為東吳的發展奉獻終生。

崔白(1004年-1088年)字子西,宋淮南西路濠州人。著名畫家,擅花竹、翎毛,亦長於佛道壁畫,其畫頗受宋神宗賞識,授圖畫院藝學,後升為待詔。作有《寒雀圖》、《雙喜圖》、《蘆雁圖》、《竹鷗圖》、《枇杷孔雀》、《杜牧吹簫祝壽圖》。

郭子興(?-1355年)元河南江北行省濠州定遠人。紅巾軍領袖,反元民族英雄,諡號“滁陽王”。反元戰爭初期攻克濠州、和州。

朱元璋(1328年-1398年)元河南江北行省濠州鍾離人。歷任紅巾軍左副元帥、吳國公、吳王,一生戰功卓著,建立明朝,即明太祖。

何文輝(1341年-1376年)字德明,元河南江北行省滁州人。歷任明天寧翼元帥,江西參政、左丞,河南指揮使、大都督府僉事、世襲指揮使。攻克江西、福建、陝西,鎮守陝西、成都、北平等地。

范常(生卒年不詳)字子權,號琅琊山人,元河南江北行省滁州人。歷任明元帥府都事、太平府知府、侍儀、翰林直學士兼太常寺卿、雲南左參政,追隨朱元璋東征西討,備受賞識。

胡松(1503年-1566年)字汝茂,號柏泉,明南直隸滁州人。歷任山東東平知州、南京兵部員外郎、禮部祠祭司進郎中、湖廣參議、山西提學副使、左參政、陝西參政、浙江按察使、副都御史、江西左布政使、兵部左侍郎、兵部尚書、吏部尚書、太子少保。勤於政事,體恤民疾。著有《唐宋元名表》,《胡恭肅集》,《良知議辨》,《滁州志》。

吳敬梓(1701年-1754年)字敏軒,號秦淮寓客,清安徽省滁州全椒人。著名小說家,創作了中國第一部長篇諷刺小說。著有《儒林外史》、《文木山房集》。

王貞儀(1768年-1797年)字德卿,號金陵女史,清安徽省泗州天長(今滁州天長)人,祖籍江蘇省江寧府上元縣(今南京)。著名學者,精通地理、數學、醫學和詩文繪畫,也懂得氣象。

吳棠(1813年-1876年)字仲宣,號棣華,清安徽省泗州盱眙縣(今滁州明光)人。歷任淮安府桃園縣知縣,淮安府清河縣知縣,徐海道員,江寧布政使,漕運總督,江蘇巡撫,兩廣總督,閩浙總督,四川總督等職務。鎮壓捻軍,梳理漕運,勤政愛民。

方浚頤(生卒年不詳)字子箴,號夢園,清安徽省定遠縣人。歷任浙江、江西、河南、山東各道御史,兩廣鹽運使兼署廣東布政使,四川按察史。廣攬四方賢士,校刊群籍,重修平山堂。

呂本元(?-1910年)字道生,清安徽省滁州人。歷任四川重慶鎮總兵、直隸提督、浙江提督、淮軍將領、新軍統領。鎮壓太平軍、捻軍起義,在蘇、院、魯、豫各省作戰。賜號強勇巴圖魯。

呂彥直(1894年-1929年)字仲宜,號古愚,清安徽省滁州人,祖籍山東省東平縣。著名建築師,設計、監造了南京中山陵、廣州中山紀念堂。

現代名人

章益(1901年-1986年)字友三,清安徽省滁州人。歷任復旦大學附中任英文教員,國民政府教育部總務司司長、中等教育司司長,復旦大學校長,民革中央顧問委員會委員,民革山東省委常委,政協山東省第一、四、五屆常委,山東省心理學會名譽會長。杭立武(1904年-1991年)清安徽省滁州人,祖籍浙江省杭州府。歷任中國駐泰國、寮國、菲律賓及希臘諸國大使,兼聯合國教科文組織會議首席代表,國立中央大學政治系教授、系主任、中英庚款董事會總幹事、國民參政會參議員、美國聯合援華會會長、國民政府教育部常務次長、政務次長、教育部部長、聯合國教科文組織會議首席代表、國立政治大學國際關係研究中心主任。

汪道涵(1915年-2005年)安徽省嘉山縣(今明光)人。歷任中國對外經濟聯絡部副部長、國家進出口管理委員會副主任、外國投資管理委員會副主任、上海市委書記、副市長、代市長、市長、上海市政府顧問、國務院上海經濟區規劃辦公室主任。中共八大、十二大、十三大、十四大、十五大代表,中共第十二屆中央候補委員、中顧委委員、第五、六屆全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長。

陳學俊(生卒年不詳)安徽省滁州人。熱能動力工程學家,歷任西安交通大學教授,副校長,博士生導師,中國科學院院士,第三世界科學院院士,中國工程熱物理學會理事長,中國工程熱物理學會名譽主席。

陸元九(1920年-?)安徽省滁州人。陀螺、慣性導航及自動控制專家。中國科學院院士,中國工程院院士,國際宇航科學院院士。

李克強(1955年-)安徽省定遠縣人。歷任北京大學團委書記、共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長、共青團中央書記處候補書記、共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席、共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院校長;河南省委書記、河南省長、河南省人大常委會主任;遼寧省委書記、遼寧省人大常委會主任等職務。現任中共中央政治局常委,國務院總理、黨組書記。

穆穆,(1954年8月31日),回族,定遠縣城人。1987-1988年在中國科學院大氣物理研究所作博士後研究。1993年被批准為博士生導師。2007年當選為中國科學院院士。現任所學術委員會副主任、LASG國家重點實驗室副主任。中國科學院知識創新工程重要方向項目首席科學家。

凌永順,(1937年4月),定遠縣人。中國電子對抗技術專家,全軍英模代表。1997年當選為中國工程院院士。專業特長為套用光學。他長期致力於紅外、電漿、電子技術的套用研究。為我國的國防建設作出了重大貢獻。

汪堯田,(1918年),全椒縣人。世界貿易組織上海研究中心主任。中國WTO最早的倡導者。1981年10月起任上海對外貿易學院教授、對外經濟貿易研究所名譽所長。1986年,與中國政府申請“復關”同步,當時已年屆七旬的汪堯田在上海外貿學院建立了“關貿總協定上海研究中心”,創辦了全國唯一專門研究多邊貿易體系的專業刊物《世界貿易組織動態與研究》。

阮維周,地質學家。安徽滁縣(今滁州)人。(1912年-1998年7月10日)卒於台灣。1935年畢業於北京大學。1946年獲美國芝加哥大學哲學博士學位。曾任中央地質調查所地質師,美國地質調查所地質師,北洋大學、北京大學教授。1950年後,歷任台灣大學教授、地質系主任、理學院院長,台灣“中央研究院”總幹事,“中國地質學會”理事長,“中央研究院”院士。對岩石學、礦物學、礦床學有研究。著有《中國礦產資源》等。

吳繼光(1903~1937),原名吳紹麟,字鐵夫,明光市三界鎮人。民國12年(1923),吳繼光成黃浦軍官學校教官。後成為軍校二期學員。“七·七”事變後,他率部開往上海,參加“八·一三”松滬抗戰,在戰局非常危急的時刻,吳將軍奉命率部轉移到青浦,掩護部隊主力撤退。堅守四晝夜。11月9日,在督師英勇阻擊之際,不幸被敵彈擊中,壯烈殉國,時年34歲。民國34年(1945)2月國民黨政府追贈為陸軍中將。

張貽惠(1886—1946),字少涵,清光緒十二年(1886)生於安徽省全椒縣。物理學家、教育家。首先在國內高等院校開設原子構造論課程(即原子物理學)。率先編譯出版科學叢書,將科學思想推廣於社會。為創建北京師範大學物理系和對該校的發展做出了積極的貢獻。還對1933—1934年的全國度量衡統一工作起了積極的宣傳和推動作用。抗戰勝利後的民國35年(1946),因飛機失事不幸逝世。