概述

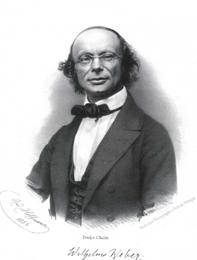

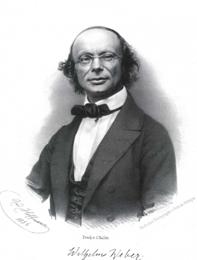

威廉·韋伯

威廉·韋伯威廉·韋伯1804年10月24日生於維滕貝格的一個知識分子家庭,1822年入哈雷大學就學。1826年以關於簧風琴管的理論的論文獲博士學位。1828年在一次德國科學大會上由於宣讀題為“風琴拍頻的補償”的文章,受到科學家洪堡和高斯的注意。1831年被洪堡和高斯推薦擔任哥廷根大學物理教授,並從此開始與高斯合作研究電磁學。1832年,高斯在韋伯協助下提出了磁學量的絕對單位。1833年,他們發明了第一台有線電報機。1837年同另外6位教授發表聲明,抗議漢諾瓦公國廢除1833年的自由憲法,而被解除教授職務。1843—1849年任萊比錫大學物理學教授。1848年的革命迫使當局讓步,政策有所改變,韋伯重新回到哥廷根大學。由於他科學上的卓越貢獻,曾接受德國、法國和英國的多種榮譽獎。1891年6月23日在哥廷根逝世。他的名字被命名為磁通量的國際單位。 1935年國際電工委員會通過以“韋伯”作為磁通量的實用制單位,1948年又得到國際計量大會的承認。

盛年照

盛年照 1846年在安培定律的基礎上提出韋伯電作用定律。他的理論保持了安培的電動力學思想,又使安培定律、庫侖定律、電磁感應定律能夠統一在一個公式中。但因他的公式中包含速度項,因而被認為違背能量守恆定律,這就引起一場與亥姆霍茲曠日持久的爭論。這場論戰,為接受麥克斯韋電磁場理論作了準備。韋伯引入了帶電粒子的概念,並提出光是由物質中電粒子的振動所產生的,其頻率等於電粒子振動頻率。他構想同一種符號的電粒子與分子固定在一起,另一種符號的電粒子繞分子鏇轉,因而能在確定方向上發出光輻射。這是一種原始的物質結構的電粒子模型。他認為物質的電磁和光學效應是由組成物質的電粒子間相互作用引起的,這種物理思想對後來德魯德和洛倫茲建立電子論有相當大的影響。

韋伯在電磁學上的貢獻是多方面的。為了進行研究,他發明了許多電磁儀器。1841年發明了既可測量地磁強度又可測量電流強度的絕對電磁學單位的雙線電流表;1846年發明了既可用來確定電流強度的電動力學單位又可用來測量交流電功率的電功率表;1853年發明了測量地磁強度垂直分量的地磁感應器。

韋伯在建立電學單位的絕對測量方面卓有成效。他提出了電流強度、電量和電動勢的絕對單位和測量方法;根據安培的電動力學公式提出了電流強度的電動力學單位;還提出了電阻的絕對單位。韋伯與柯爾勞施合作測定了電量的電磁單位對靜電單位的比值,發現這個比值等於3×108 m/s,接近於光速,這一結果為麥克斯韋創立光的電磁理論提供了重要依據,但是他們沒有注意到這個聯繫。

早年時期

故居

故居由於在法國大革命戰爭(1792年—1815年)時期爆發了解放戰爭(1813年—1815年),韋伯一家遷居到了哈勒,威廉•韋伯在這裡讀完中學,並參與了哥哥恩斯特•海因里希•韋伯關于波的運動實驗研究,並於1825年在萊比錫出版了《Wellenlehre, auf Experimente gegründet》(基於實驗的波的理論)一書。威廉•韋伯同時從1822年起在哈勒大學學習數學,研究風琴發聲理論,1826年獲得博士學位,1827年獲得大學任教資格,並留校任教,1828年升為副教授。

哥廷根時期

1 哥廷根市內的韋伯(左)和高斯像

哥廷根市內的韋伯(左)和高斯像在哥廷根,韋伯與高斯結下了深厚的友誼,併合作研究地磁學和電磁學,共事多年。他們在哥廷根市上空搭建了兩條銅線,構建了第一台電磁電報機,在1833年的復活節實現了物理研究所到天文台之間距離約1.5千米的電報通信。1836年,韋伯、高斯和洪堡建 立了哥廷根磁學協會。高斯在給洪堡的信中寫道:“我們的韋伯獨自一人架設了電報線……表現出驚人的耐心”(德語:Unser Weber hat das Verdienst, diese Drähte gezogen zu haben ... ganz allein. Er hat dabei unbeschreibliche Geduld erwiesen,1833年6月13日)。

除了廣泛的電磁學實驗外,韋伯還進行了物理生理學實驗,他和弟弟愛德華•弗里德里希•韋伯在1836年出版了《Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge》(人類腿部力學)一書。

後來由於反對漢諾瓦廢除1833年自由憲法,發生了哥廷根七君子(德語:Göttinger Sieben)事件,1837年12月14日,韋伯與其他六位教授(包括格林兄弟和高斯的女婿)一同失去了教職。此後的1838年3月至8月間,韋伯出遊柏林、倫敦和巴黎,此後生活在哥廷根,但並未任教。

萊比錫期間

韋伯的貢獻主要和哥廷根聯繫在一起,被解職後,直到1843年,韋伯被萊比錫大學聘為物理學教授。1843年至1849年間,韋伯在萊比錫對電磁作用的基本定律進行了研究。19世紀初,可測重量物體的整個運動理論都是從經典力學定律尤其是牛頓運動定律推 導而得,並在天文學上獲得了驚人的成功,但並不是所有已知的物理現象都能得到合理的解釋,如何確定不可估計重量物體的電、磁、熱等量,仍舊沒有解決方法, 這在當時是一個重要的研究領域。韋伯在萊比錫首先開始繼續磁學研究,先是建立了一座不含鐵的天文台,他在萊比錫的研究在1846年提出電磁作用的基本定律 時達到了頂峰。

韋伯於1846年至1878年間在電動力學(即電磁學) 測量方法方面的研究具有重要的基礎性意義,他發明了許多電磁儀器。1841年發明了既可測量地磁強度,又可測量電流強度的絕對電磁學單位的雙線電流表; 1846年發明了既可測量電流強度的電動力學單位,又可測量交流電功率的電功率表;1853年又發明了測量地磁強度垂直分量的地磁感應器。

重返哥廷根

德國爆發1848年革命後,1849年韋伯被允許返回哥廷根並任哥廷根天文台台長。重返哥廷根後,韋伯為建立電學單位的絕對測量做出了很多貢獻,他提出了電流強度和電磁力的絕對單位,高斯在韋伯的協助下提出了磁學量的絕對單位。韋伯還提出了物質的電磁結構理論。

1856年,韋伯與魯道夫•科爾勞施(Rudolf Kohlrausch)一起完成了確定電量的電動單位與靜電單位之間關係的測量,得到的比值即是真空中的光速值,它將光學與電學神奇般地聯繫了起來,這一測量給予了後來麥克斯韋的光學電磁理論(光的電磁說)以重要的支持。科爾勞施1858年去世後,韋伯繼續與萊比錫的物理學家和天文學家卡爾•弗里德里希•策爾納(Karl Friedrich Zöllner)合作,他們與亥姆霍茲在韋伯電動力定理中的能量守恆進行了探討。

晚年

墓地

墓地 韋伯和高斯提出的單位制於1881年在巴黎的一次國際會議上被確認,但是德國代表團團長亥姆霍茲在會議上建議用“安培”(Ampère)取代早已廣泛使用的“韋伯”(Weber)作為電流強度的單位。此後的1935年,“韋伯”成為磁通量的正式單位。

1891年6月23日,韋伯在哥廷根去世,與馬克斯•普朗克和馬克斯•玻恩葬於同一墓地。