人物簡介

威廉·丹尼爾

威廉·丹尼爾威廉·丹尼爾·萊希(WilliamDanielLeahy,1875年5月6日-1959年7月20日),美國海軍五星上將,曾任美國海軍作戰部長(1937年-1939年)、波多黎各總督(1939年-1940年)、美國駐法國大使(1941年-1942年)和最高司令首席參謀長(1942年-1949年)。萊希是美國歷史上首位獲五星上將軍銜的軍官。為紀念萊希,美國海軍將一艘艦艇命名為萊希號驅逐艦。

人物生平

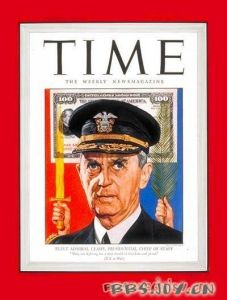

《時代周刊》封面上的萊希

《時代周刊》封面上的萊希美國海軍五星上將。1875年5月6日出生在出生在愛荷華州漢普頓。18歲時萊希考入安納波利斯的美國海軍學院。1897年畢業。畢業後,分配到亞洲艦隊“俄勒岡”號上服役。1898年,美西戰爭爆發,他隨“俄勒岡”號參加了加勒比海上的聖地亞哥灣海戰。1899年被派往菲律賓海軍基地,鎮壓過菲律賓人民解放運動。1900-1901年他隨美軍從菲律賓赴中國參加了八國聯軍侵華戰爭。此後,他還參與了對尼加拉瓜和海地的軍事占領。一戰中,萊希任一艘名為“海豚”號的郵遞船船長。他結識了時任海軍部助理部長的富蘭克林·羅斯福。後者使他從商船隊中脫離出來,成為其私人船長。戰後,萊希先後擔任海軍裝備局局長、航海局局長、1937年起任海軍作戰部部長。1939年64歲的李海已到退休年齡,遂辭去了海軍作戰部部長的職務。富蘭克林·羅斯福總統為他舉行了一個小型儀式,授予勳章一枚。接著,派他到波多黎各島擔任總督。1940年6月法國敗亡後,總統於11月又命他出任維希法國大使,力求使維希政府站在美國一邊。任內經常與總統進行書信往來,匯報法國情況,總統感到滿意。1942年2月,美國參謀長聯席會議成立。該機構由三軍參謀長組成,每天必須與總統聯繫,但需要一個中間聯繫人。在此情況下,經喬治·卡特利特·馬歇爾提議,總統於1942年7月正式任命李海為美國陸海軍總司令的參謀長(亦稱白宮參謀長)。參謀長聯席會議是協助總統進行工作的一種工具,並對他負責。在這個機構里,萊希是總統的私人代表。作為出席會議的高級官員,萊希主持會議、制定議程、簽署主要檔案和決議。會議由萊希隨時向總統報告各種重大戰略問題和其他有關重要問題。與此同時,為適應盟國戰略聯合的需要,他還參加了英美聯合參謀長會議的工作。

作為羅斯福總統的私人參謀長,李海在任職期間,充分顯示出了他非凡的組織才能和指揮才能。他曾多次主持參謀長聯席會議和聯合參謀長會議,先後討論了盟軍在北非的軍事行動、開闢第二戰場、太平洋戰場的戰略和戰爭指揮權,以及擴大軍工生產等一系列重大問題。為主要同盟國首腦及其高級軍事顧問舉行會晤,協調戰略行動,做了大量準備工作。這些會議包括:卡薩布蘭卡會議、華盛頓會議、魁北克會議、開羅會議和德黑蘭會議等。此間還幫總統處理了大量的日常事務工作,研究各種問題共1475個,處理檔案平均每月達130件。1945年4月羅斯福去世後,萊希繼續擔任新任總統杜魯門的參謀長,協助總統處理大戰結束前後的諸多重大問題。1945年11月晉升海軍五星上將。1949年3月21日,74歲的萊希提出辭職,杜魯門滿足了他的要求。1959年7月20日,萊希逝世於馬里蘭州貝賽斯達,終年84歲。

大事記

威廉·丹尼爾

威廉·丹尼爾1875年出生於愛荷華州漢普頓市。

1944年晉升為海軍五星上將。

1897年畢業於安納波利斯海軍學校,參加過美西戰爭。

1899年被派往菲律賓海軍基地,鎮壓過菲律賓人民解放運動。

19-1901年來華參加鎮壓義和團運動。一戰期間擔任海上運輸艦艦長,戰後先後任海軍裝備局長和航海局長。

1937年任美國海軍參謀長。並在珍珠港事件之後領導太平洋艦隊防禦日軍!

1942年7月任美國武裝部隊司令的參謀長,同時主持參謀長聯席會議主席,參與制定美國在二戰中的戰略計。

1948年退休。

1959年逝世於馬里蘭州貝賽斯達市,安葬在馬里蘭州貝賽斯達市。

五星上將

威廉·丹尼爾·萊希作為第一位海軍五星上將,保有了第一頭銜權利到他死的那一年,他享有最高五星級的福利!“五星上將”是美國特有的軍銜。美軍的五星上將軍銜正式設立於1944年12月,由美國國會批准,美國國會規定,美軍的五星上將軍銜只在戰時授予。五星上將是美國軍隊的最高軍銜,肩章上鑲有五顆星徽,相當於西方其它國家的元帥軍銜。美國第一次授予五星上將軍銜是在1919年,最後一次是1950年。自1981年最後一名五星上將去世以後,美軍將官中至今無五星上將。

歷史上只有十人獲得過這個特殊的榮譽式的軍銜,他們是:潘興、道格拉斯·麥克阿瑟、德懷特·戴維·艾森豪、喬治·卡特利特·馬歇爾、奧馬爾·納爾遜·布萊德雷、威廉·丹尼爾·萊希、歐內斯特·約瑟夫·金、切斯特·威廉·尼米茲、哈爾西、亨利·哈利·阿諾德。

美西戰爭背景

19世紀末,美國進入了帝國主義時期。美國壟斷資本財團迫切需要開闢新的市場、投資場所和原料產地,於是各種宣傳機器大造對外擴張的輿論。但是正當美國準備向海外擴張時,整個世界已為老牌殖民大國瓜分完畢。美國想重新瓜分世界殖民地,但因力量有限,還無力同英法等國相抗衡,只有老朽帝國西班牙是個好目標。這時的西班牙已是日薄西山,昔日的龐大帝國僅剩下古巴、波多黎各和亞洲的菲律賓。美國決定首先拿西班牙開刀,奪取這幾個西班牙殖民地,以便控制中美洲和加勒比地區,並取得向遠東和亞洲擴張的基地。是1898年,美國為奪取西班牙屬地古巴、波多黎各和菲律賓而發動的戰爭,是列強重新瓜分殖民地的第一次帝國主義戰爭。古巴和菲律賓群島既有重要的經濟價值,又是美國分別向南美洲和亞洲擴張的戰略基地。新興的美國擁有雄厚的經濟、軍事潛力,已建立起一支較強大的海軍。西班牙早已衰落,在國際上陷於孤立。特別是古巴和菲律賓兩地人民反對西班牙殖民統治的武裝鬥爭,鉗制著大量西班牙軍隊。西班牙軍對古巴起義者的殘酷鎮壓激怒了美國人民,並危及美國資本家在該地的經濟利益。1898年2月15日,美國派往古巴護僑的軍艦“緬因”號在哈瓦那港爆炸,美國遂以此事件為藉口,於4月22日對西班牙採取軍事行動。