外形特徵

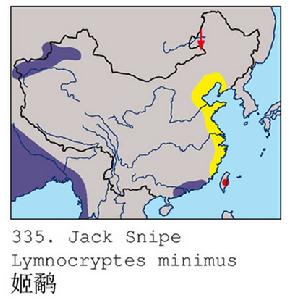

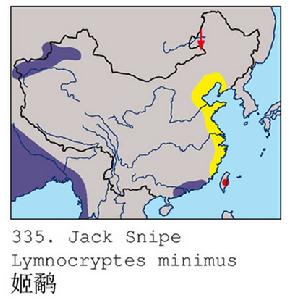

分布範圍

中國國內分

中國 國外分布於歐、亞大陸北部,遷徙至非洲北部、歐洲南部和亞洲南部。鄰區分布於阿富汗,哈薩克斯坦,俄羅斯(西伯利亞),韓國,日本,越南,菲律賓,泰國,緬甸,斯里蘭卡,印度,錫金,尼泊爾,巴基斯坦等國。

姬鷸(學名:Lymnocryptes minimus),鸛形目、丘鷸科、姬鷸屬,罕見過境鳥及冬候鳥,東半球的一種涉水禽鳥。屬國家保護鳥類,該物種已被列入國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。

鷸(yù),為水濱鳥類,體中小型,羽毛多灰、褐而不艷麗。頭形多渾圓,喙形多變,長短不一,但大都細長,上下嘴端近於平齊、無鉤(彩鷸嘴端稍曲),嘴短者嘴端多...

簡介 生活習性 種群分布 特徵 小丘鷸姬濱鷸拉丁文科名: scolopacidae 拉丁文亞科名: tringinae 拉丁文屬名: calidris 拉丁文種名: minutilla;物種...

基本資料 相關連結鷸科(Scolopacidae,snipes)是脊索動物門、脊椎動物亞門、鳥綱、鴴形目的1科。共有29屬77種,分布遍於全世界。在北極和亞北極繁殖,到熱...

分類地位 種屬分布 形態特徵 生活習性 常見種類學名 Calidris mauri 的西方濱鷸(Western Sandpiper)繁殖於西伯利亞東部及阿拉斯加;越冬於墨西哥灣及美國西部沿海。中國大陸...

物種分類 簡介 相關資料體小(16厘米)的濱鷸。黑而健的嘴略下彎,腿近黑。繁殖羽赤褐,胸部多縱紋。冬季時上體褐灰,臉及下體白色。具暗色的過眼紋,眉紋白,上胸兩側具暗色縱紋。較黑...

概述 特徵鴴形目(Charadriiformes)瓣蹼鷸科(Phalaropodidae)3種濱鳥。體瘦,頸細,體長約20∼25公分(8∼10吋)。足具蹼,適於游...

物種概述 生活習性 生長繁殖瓣蹼鷸,在所有的候鳥當中,最後一個到達北極卻又最先離開北極的便是瓣蹼鷸了。這種遲到早退的鳥類腳上有蹼,羽毛形成厚厚的幾層,在所有涉鳥當中,它是最適應水中...

扇尾沙錐 姬鷸 黑尾塍鷸 斑尾塍鷸 小杓鷸 中杓鷸 白腰杓鷸 大杓鷸...棕三趾鶉形目 響蜜科黃腰響蜜形目 啄木鳥科蟻 斑姬...胸苦惡鳥 棕背田雞 姬田雞 小田雞 斑胸田雞 紅胸田雞 斑脅田雞白眉田雞...

手冊作者 作者介紹 圖書照片 詳細內容