簡介

太戊陵俗稱商陵,內黃十二景的“商陵煙雲”便是所指。據《史記·殷本紀》載述,雍己在位時“殷道衰,諸侯多不至”,及至太戊即位,“殷復興,諸侯歸之,故稱中宗。”由此,太戊陵又稱“商中宗陵”。商中宗陵坐北

太戊陵

太戊陵流傳在內黃人心裡的太戊,始終是一個敢於抗爭和積極進取的帝王:他曾使一度衰萎的商王朝重新崛起,成就了王者霸業,並依託這片土地開創了商朝中興的歷史局面。在太戊之後,商朝的第十三代王河亶甲又把都城建在這裡。自此,顓頊、帝嚳、夏相、春秋衛成公、商朝太戊、河亶甲等均在這塊建都謀猷、成就大業。

這塊僅有1000餘平方公里的土地,飽經了多少風沙的洗禮,成就了多少古代帝王的霸業。今天,當黃河改道的千年之後,透過煙雨的迷濛,依稀仿佛間,一座座泥沙雕塑的城牆撥地而起,雷雷的戰鼓推進了征戰的布輦。

地理位置

太戊陵

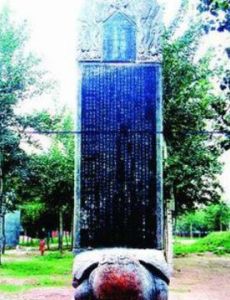

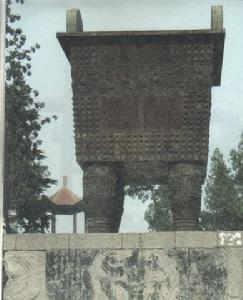

太戊陵陵高一丈五尺有餘,環繞數十丈許。廟在陵後,正殿五間,傍有碑亭,廟門二重,前有豐碑”最大的一通石碑是宋太祖開寶七年(974年)所立的《大宋新修商帝中宗廟碑銘並序》,翰林梁周翰撰文。文中:“按商本紀:帝太戊,契二十一代孫,帝雍己之弟……”碑總高近6米,碑身3.5米,寬1.7米,碑文850個字,清晰可辨,為河南省重點文物保護單位。陵地兩米深處有黑土文化層,地面能見到仰韶、龍山文化和商、周時期灰色陶片。

據老人說,這裡所有歷代帝王“諭祭”碑林,誰也沒有數清過,可惜50年代均已移作他用,陵地還剩有十多塊石碑龜座。近年民眾捐資修復大殿,重修了陵園圍牆,收集散失碑刻數通,前來考察尋根拜祖人群絡繹不絕。

碑碣

碑碣或許是近些年才蒐集來的罷,有的碑文已漫漶不可辨識。最大的一通石碑是宋太祖開寶七年(公元974年)所立的“太宗新修商帝中宗廟碑”——這通碑高聳在墓冢之前,由於它的高大,其他碑碣頗顯矮小了。陵園中還有的十多塊螭首趺龜(石碑龜座)安詳地注視著遊人,它那堅實的體魄、無怨的負重或讓人不解,或令人感嘆,抑或,還傳動著南北朝習習的遺風。

太戊陵的碑碣是否在訴說著一個遙遙的遠年的記憶?太多太多的歷史溶進了自然,我甚至觸摸不到一個具像的真切,只有縹緲的或憂鬱的意象。

歷史記載

太戊陵

太戊陵經調查昔日陵外築城(俗稱皇城),占地4.5畝,內築太戊陵,嬪妃墓,古柏森森,祭碑142塊,還有接官廳等附屬設施。陵區內發現有仰韶、龍山文化及商代文化層(陶片、石器等),另縣誌載有明、清時代諭祭商中宗陵祭文42道。現存宋開寶七年(公元974年)《大宋新修商帝中宗廟碑銘並序》,螭首龜趺,通高6.45米,寬1.6米,厚0.59米,是河南現存不可多得的大型古碑之一。雕刻精湛,書法剛勁,碑文記述豐富,有較高的歷史和藝術價值。

不同之處

亳城東南1公里的次范村有商中宗太戊陵。古史記載從商湯至太戊之間未從王都,太戊葬在這裡,說明商湯滅夏之後,又回亳城建都,使商王朝興盛起來。

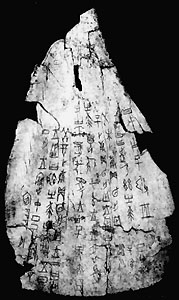

太戊陵和傳統帝王陵有不同處。一般陵園帝王墓葬在享堂拜殿之後,享堂以祭祀拜祖之用。但太戊陵墓則在享堂拜殿之前東南隅。說明享堂拜殿之後墓葬已滿所至。有史記載,商湯的嫡長孫太甲繼位,不遵守商湯的法度,胡作非為,於是伊尹把竺放逐桐宮,令他學習成湯法度,悔過反善,三年後復職為王,使商朝政治又出現清明的局面。這個桐宮,可能就是伊尹在湯王墓地修建的享堂,祭祀先王之拜殿。拜殿後葬殷墟出土甲骨文的記載,證明商亳在今內黃亳城。 《夏商史稿》 曰:“甲骨文有以下卜辭:癸丑王卜,貞,旬無禍,在十月又一,王征人方在亳《金》584,辭中重要的一句是‘征人方在亳’,人方在商之東南,既然征人方在亳,則亳之地望應在商之東南。”九王,已無空穴,只好將太戊葬在拜殿東南隅。

歷史疑問

太戊陵

太戊陵據史料記載,商湯建國後定都偃師,直至太戊,共九王,歷時約150年。有關專家鑑定,偃師作為商都時間也是150年。太戊的在位時間為75年(見《中國歷史大事年表》 ,《大宋新修商帝中宗廟碑並序》中亦稱太戊“皇家有天下七十五年”),而仲丁在位僅十年。由此觀之,從第九王到第十一王之間便出現了約60-70年的空白。

那么,太戊王是否在後期把都城由偃師遷到了內黃?僅就商的都城而言,商朝有三十餘王之多,各王的“都”、“陵”在歲月的流逝中早已不見了蹤跡,我們更是無從揣測內黃的商都之說的依據了。但商中宗死後葬於亳城東南,卻似乎是一個不爭是事實。

歷史回顧

太戊

太戊陵

太戊陵他的大臣伊陟(估計是伊尹的後代書上沒有考證)就說:臣聽說妖怪勝不過德,大概大王在治理朝政上有什麼缺德之處,所以才會出現妖怪。如果善政修道,以德治民,自會免除禍害。這太戊一聽有道理,果然一改前非,勤於朝政,修德治國。而這種不是正常生長的共生樹木,長到一定時候會自然枯死。太戊以為是自己修德治國以德壓妖的結果,就更相信了。據古書上記載太戊在位75年,是商王朝在位最長久的。病死,葬於內黃(今河南省內黃縣南30里處)。太戊勤政修德,治國撫民,頗有振作。任用伊陟、巫鹹掌握國政。國政大修,各小國又紛紛歸順,商朝中興,故後代尊稱他為中宗。

太戊陵

太戊陵建都

商王太戊就在北毫建都,商王河亶甲和祖乙也在北毫建都,前後約86年,後因水患,遷都於耿。現在內黃縣毫城鎮南門上有“古毫都”石刻,內黃縣城西南12公里的次范村有商中宗太戊陵。

後來商王盤庚遷都於殷,在今洹河南岸建設了大規模的宮殿區、居民區和手式業作坊,城內規劃清楚,道路、水井、窖穴、壕溝、城垣俱全,洹河北岸為王陵區,當時已“有冊有典”(《尚書》),有文字,有貨幣。經過273年的建設,不僅使殷都成為全國有史以來規模較大的早期城市,就是在世界上,也是當時屈指可數的大城市之一,可與古希臘的斯巴達和雅典、古埃及的孟菲斯、古巴比倫國的巴比倫城、古印度摩揭陀國的王舍城等古代著名城市相媲美。

殷都是我國做為世界文明古國之一的重要見證,其青銅器和甲骨文早已聞名於世,經過考古、文物、古建。園林等於方面專家的勘測論證,在小屯村商代王宮遺址上建立起來的殷墟博物院再現了商代殷都古樸、雄偉、莊嚴、氣派的風貌。在安陽城西鐵路苗圃北地一萬平方米範圍內出土的大量坩堝和陶范碎片,說明了殷代錆銅鑄造工業的巨大規模和高超水平。而位於安陽城北小營村的殷王陵區祭祀場,在4700平方米範圍內已發現殉葬的奴隸骨架1330具。

安陽另一處重要的商代史跡是在城南15公里的羑里城。在10918平方米、厚7米範圍內,保存了豐富的龍山到東周時期的文化。在商代未期,紂王將西伯姬昌在此囚禁7年,因而這裡又說是有文字可孝的第一座國家監獄所在地,是文王演易的場所,史料價值十分重要。