基本內容

簡介

大腦中動脈是頸內動脈的直接延續,在頸內動脈的分支中最為粗大。大腦中動脈在視交叉外下方向外橫過前穿質進入大腦外側溝,再向後外,在島閾附近分支。分支前的一段稱大腦中動脈主幹,呈S形、弓形或平直形,長15mm,外徑3mm。此動脈在島閾附近呈雙乾(76 %)、單幹(13%)及三乾(11%)。

分支

位於腦底下方、蝶鞍上方,環繞視交叉、灰結節、乳頭體周圍,由前交通動脈、兩側大腦前動脈始段、兩側頸內動脈末段、兩側後交通動脈和兩側大腦後動脈始段吻合而成。此環使兩側頸內動脈系與椎-基底動脈系相交通。

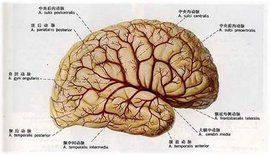

大腦側面圖

大腦側面圖1、皮質支

眶額動脈:1~3支,行向前上,布於額葉眶面的外側部、額下回及額中回的下部。

中央前溝動脈:多為2支,沿中央前溝或其前方上行,布於中央前回前部、額中後回部及額下回島蓋部的後部。

中央溝動脈:主要沿中央溝或其前、後緣行進,發小支布於中央前、後回的3/4。

中央後溝動脈:沿中央後溝走行,布於中央後溝下部及緣上回。

頂後動脈:越緣上回至頂間溝或其附近,布於緣上回及頂上小葉下部。

角回動脈:全為單支,發出後有一凸向下的弓形彎曲,布於角回及枕葉外面大部。

顳後動脈:自大腦外側溝淺出下行,布於顳上回、顳中回後部。

顳中動脈:布於顳上回、顳中回中部。

顳前動脈:布於顳上回、顳中回前部。

顳極動脈:起源常有變異,可發自大腦中動脈主幹、脈絡叢前動脈,或與顳前動脈共乾,分2~3支布於顳極。

2、中央支:大腦中動脈的中央支稱外側豆紋動脈,可分內、外穿動脈兩組。它們穿前穿質布於豆狀核殼、尾狀核頭與體內內囊前肢、後肢的2/3。大腦中動脈的中央支是供應紋狀體和內囊的主要動脈,易破裂出血,故又名“出血動脈”。

動脈造影中的分段

M1段(水平段或眶後段):自頸內動脈分出後,水平向外行至側裂動脈分叉處,長約3cm。該段發出的中央支稱外側豆紋動脈,供應豆狀核、內囊和尾狀核。

M2段(島葉段):在島葉表面,這些襻狀的島支行向外上並反折出外側裂。

大腦中動脈分段

大腦中動脈分段M3段(側裂段):為自島葉段基部發出向中央溝上升的升動脈,分為小的眶額動脈(額底外側動脈)和大的額頂升支(中央前溝動脈、中央溝動脈和中央後溝動脈)。額頂升支中的中央前溝動脈、中央溝動脈和中央後溝動脈可公幹或分別自M3發出,形成蠟台,故稱為蠟台動脈。該段還向顳葉發出顳前、中動脈。

M4段(分叉段):為大腦中動脈分出頂後動脈、角回動脈和顳後動脈處。

M5段:為大腦中動脈的終末支——角回動脈。

相關病症

大腦中動脈閉塞綜合症

疾病概述

主幹閉塞引起對側偏癱、偏身感覺障礙、偏盲和雙眼向對側注視障礙,在優勢半球可有完全性失語,因廣泛腦水腫常有昏迷。上部皮層支閉塞可出現中樞性面癱舌癱,上肢重於下肢的偏癱,優勢半球可有運動性失語;下部皮層閉塞可有感覺性失語;偏盲或上象限盲等。中央支閉塞可有偏癱、偏身感覺障礙和失語或構音障礙。

症狀體徵

主幹閉塞導致病灶對側中樞性面舌癱與偏癱(基本均等性)、偏身感覺障礙及偏盲(三偏);優勢半球受累出現完全性失語症,非優勢半球出現體象障礙。皮質支閉塞:

上部分支卒中:包括眶額、額部、中央前回及頂前部分支,導致病灶對策面部、手及上肢輕偏癱和感覺缺失,下肢不受累,伴Broca失語(優勢半球)和體象障礙(非優勢半球),無同向性偏盲;

下部分支卒中:包括顳極、顳枕部和顳葉前中後部分支,較少單獨出現,導致對側同向性偏盲,下部視野受損嚴重;對側皮質感覺如圖形覺和實體辨別覺明顯受損,病覺缺失、穿衣失用和結構性失用等,無偏癱;優勢半球受累出現Wernicke失語,非優勢半球出現急性意識模糊狀態。深穿支閉塞導致病變出現皮質下失語。

疾病病因

血栓造成大腦中動脈閉塞。

診斷檢查

1、輔助檢查

神經影像學檢查:應常規進行CT檢查,多數病例發病24小時後逐漸市低密度梗死灶,發病後2-15日可見均勻片狀或楔形的明顯低密度灶,大面積腦梗死伴腦水腫和占位效應,出血性梗死呈混雜密度,應注意病後2-3周梗死吸收期,病灶水腫消失及吞噬細胞侵潤可與腦組織等密度,CT上難以分辨,稱為“模糊效應”。增強掃描有診斷意義,梗死後5-6日出現增強現象,1-2周最明顯,約90%的梗死灶顯示不均勻的病變組織。但有時CT不能顯示腦幹、小腦較小梗死灶。

MRI可清晰顯示早期缺血性梗死、腦幹及小腦梗死、靜脈竇血栓形成等,梗死後數小時即出現T1低信號、T2高信號灶,出血性梗死顯示其中混雜T1高信號。釓增強MRI較平掃敏感。功能性MRI彌散加權成像(DWI)可早期診斷缺血性卒中,發病2小時內即顯示缺血病變,為早期治療提供重要信息。DSA可發現血管狹窄及閉塞部位,顯示動脈炎、Moyamoya病、動脈瘤和靜脈畸形等。

穿檢查只在不能做CT檢查、臨床又難以區別腦梗死與腦出血時進行,通常腦壓及CSF常規正常。經顱都卜勒(TCD)可發現頸動脈及頸內動脈狹窄、動脈粥樣硬化斑或血栓形成。超聲心動圖檢查可發現心臟附壁血栓、心房粘液瘤和二尖瓣脫垂。

2、診斷及鑑別診斷

診斷:中年以上高血壓及動脈硬化患者突然發病,一至數日出現腦局灶性損害症狀體徵,並可歸因於某顱內動脈閉塞綜合徵,臨床應考慮急性腦梗死可能,CT或MRI檢查發現梗死灶可以確診。有明確感染或炎症性病史的年輕患者需考慮動脈炎的可能。

鑑別診斷:

腦出血:腦梗死有時頗似大量腦出血的臨床表現,但活動中起病、病情進展快、高血壓史常提示腦出血,CT檢查可以確診。

腦拴塞:起病急驟,局灶性體徵在數秒至數分鐘達到高峰;常有心源性栓子來源如風心病、冠心病、心肌梗死、亞急性細菌性心內膜炎,以及合併心房纖顫等,常見大腦中動脈栓塞引起大面積腦梗死,導致腦水腫及顱內壓增高,常伴癲性發作。

顱內占位病變:顱內腫瘤、硬膜下血腫和腦膿腫可呈卒中樣發病,出現偏癱等局灶火形成體徵,顱內壓增高徵象不明顯時易與腦梗死混淆,須提高警惕,CT或MRI檢查可以確診。

治療方案

急性期治療原則

大腦中動脈

大腦中動脈超早期治療:首先使公民提高腦卒中的急症和急救意識,了解超早期治療的重要性和必要性,發病後立即就診,力爭在3-6小時治療時間窗內溶拴治療,並降低腦代謝、控制腦水腫及保護腦細胞,挽救缺血半暗帶;

個體化治療:根據病人年齡、缺血性卒中類型、病情程度和基礎疾病等採取最適當的史料;

防治併發症如感染、腦心綜合徵、下丘腦損傷、卒中後焦慮或抑鬱症、抗利尿激素分泌異常綜合徵和多器官衰竭等;

整體化治療:採取支持療法、對證治療和早期康復治療。對卒中危險因素如高血壓、糖尿病和心臟病等及時採取預防性干預,減少復發率和降低病殘率。

治療方法

對症治療:包括維持生命功能和處理併發症。

缺血性卒中後血壓升高通常不需緊急處理,病後24/48收縮壓>220mmHg、舒張壓>120mmHg或平均動脈壓>130mmHg時可用降壓藥,如卡托普利(captopril) 6.25-12.5mg含服;切忌過度降壓使腦灌注壓降低,導致腦缺血加劇;血壓過高(舒張壓>140mmHg)可用硝普鈉0.5-10μg/ kg.min,維持血壓在170-180/95-100mmHg水平;

意識障礙和呼吸道感染者宜選用適當抗生素控制感染,保持呼吸道通常、吸氧和防治肺炎,預防尿路感染和褥瘡等;

發病後48h-5d為腦水腫高峰期,可根據臨床觀察或顱內壓檢測用20%甘露醇250ml,靜脈滴注,1次/6-8h;或速尿40mg靜脈注射,2次/d;10%白蛋白50ml靜脈注射;脫水劑用量過大、持續時間過長易出現嚴重不良反應,如腎損害、水電治紊亂等;

臥床病人可用低分子肝素4000IU皮下注射,1/2次/d,預防肺栓塞和深靜脈血栓形成;

發病3日內進行心電監護,預防致死性心律失常(室速和室顫等)和猝死,必要時可給予鈣拮抗劑、β-受體阻滯劑治療。

血糖水平宜控制在6-9mmol/L,過高和過低均會加重缺血性腦損傷,如>10mmol/L宜給予胰島素治療,並注意維持水電解質平衡;

及時控制癲癇發作,處理病人卒中後抑鬱或焦慮障礙。

超早期溶栓治療:恢復梗死區血流灌注,減輕神經元損傷,挽救缺血半暗帶。

靜脈溶拴療法:常用溶拴藥物包括:

尿激酶(UK):50-150萬IU加入0.9%生理鹽水100ml,在1小時內靜脈滴注;

重組組織型纖溶酶原激活物(rt-PA):一次用量0.9mg/kg;%的劑量先予靜脈推注,其餘劑量在約60分鐘持續靜脈滴注;rt-PA是位於人類8號染色體(8p12)的絲氨酸蛋白酶,可催化溶酶原變為纖溶酶,具有溶解腦血栓所含纖維蛋白凝塊的能力;某些臨床對照研究提示,出現症狀3小時內rt-PA靜脈注射可降低缺血性卒中病殘率和死亡率,價格昂貴限制了套用。使用rt-PA最初24小時內不能再用抗凝劑和抗血小班藥,24小時候CT顯示無出血,可用抗凝和抗血小板治療。卒中病人接受UK和rt為-PA溶栓治療必須在具有確診卒中和處理出血併發症能力的醫院進行。不推薦用鏈激酶(SK)靜脈溶拴,易引起出血。月藥過程中出現嚴重頭痛、嘔吐和出血急驟升高時,應立即停用UK或rt-PA並進行CT檢查。

溶拴適應證:急性缺血性卒中,無昏迷;發病3小時內,在MRI指導下可延長至6小時;年齡≥18歲;CT未顯示低密度病灶,已排除顱內出血;患者本人和家屬同意。

絕對禁忌證:TIA單次發作或迅速好轉的卒中以及症狀輕微者;病史和體檢符合蛛網膜下腔出血;兩次降壓治療後Bp仍>185/110Hg;CT檢查發現出血、腦水腫、占位效應、腫瘤和動靜脈畸形;患者14日內做過大收受或有創傷,7日內做過動脈穿刺,有活動性內出血等;正在套用抗凝劑或卒中前48小時曾用肝素治療;病史有血液疾病、出血素質、凝血障礙或使用肯凝藥物史(PT>15s,APTT>40s,INR>1.4,血小板計數>100/109/L)。

溶拴併發症:梗死灶繼發出血:UK是非選擇性纖維蛋白溶解劑,激活血栓及血漿內纖維酶原,有誘發出血潛在風險,用藥後應檢測凝血時及凝血酶原時間;溶拴也可導致致命的再灌注損傷和腦水腫;溶拴再閉塞率高達10%-20%,機制不清。

動脈溶拴療法-作為卒中緊急治療,可在DSA直視下進行超選擇介入動脈溶拴。尿激素酶動脈溶拴合用小劑量肝素靜脈滴注,可能對出現症狀3-6小時的大腦中動脈分布區卒中病人有益。

保護治療:多種腦保護劑被建議套用,在缺血瀑布啟動前用藥,可通過降低腦代謝、干預缺血引發細胞毒性機制減輕缺血性腦損傷。包括自由基清除劑(過氧化物歧化酶、巴比妥鹽、維生素E和維生素C、21-氨基類固醇等),以及阿片受體阻斷劑納洛酮、電壓門控性鈣通道阻斷劑、興奮性胺基酸受體阻斷劑和美離子等。目前推薦早期(<2h)套用頭部或全身亞低溫治療,藥物可用胞二磷膽鹼、新型自由基清除劑依達拉奉(edaravone)、早期(<4h)10%蛋白白、環磷醯胺和秋水仙鹼聯合套用。但許多腦保護劑在動物實驗有效,臨床療效不佳或無效,仍需足夠的證據。

抗凝治療:在大多數完全性卒中病例未顯示有效,似乎不能影響已發生的卒中過程。為防止血栓擴展、進展性卒中、溶拴治療後再閉塞等可以短期套用。常用藥物包括肝素、低分子肝素及華法林等。治療期間應檢測凝血時間和凝血酶原時間,須備有維生素K、硫酸魚精蛋白等節抗劑,處理可能的出血併發症。

降纖治療:通過降解血纖維蛋白原、增強纖溶系統活性以抑制血栓形成。可選擇的藥物包括巴曲酶、降纖酶、安克洛和蚓激酶等,巴曲酶首劑1.BU,以後隔日5BU,靜脈注射,共3-4次,安全性較好。

抗血小板治療:大規模、多中心隨機對照臨床試驗顯示,未選擇的急性腦梗死病人發病48h內用阿司匹林100-300mg/d,可降低死亡率和復發率,推薦套用。但溶拴或抗凝治療時不要同時套用,可增加出血風險。抗血小板凝集劑如噻氯匹定、氯吡格雷等也可套用。

有條件的醫院應組建卒中單元,SU由多科醫師、護士和治療師參與,經過專業培訓,將卒中的急救、治療、護理及康復等有機地融為一體,使病人得到及時、規範的診斷和治療,有效降低病死率和致殘率,改進患者預後,提高生活質量,縮短住院時間和減少花費,有利於出院後管理和社區治療。中、重度腦卒中,如大面積腦梗死、小腦梗死、椎基底動脈主幹梗死及病情不穩定腦梗死病人均應進入SU治療。

腦梗急性期不宜使用或慎用血管擴張劑,因缺血區血管呈麻痹及過度灌流狀況,可導致腦內盜血和加重腦水腫。腦卒中急性期不宜使用腦細胞營養劑腦活素等,可使缺血缺氧腦細胞耗氧增加,加重腦細胞損傷,宜在腦卒中亞急性期(2-4周)使用。中藥製劑,如銀杏製劑、川芎嗪、三七、葛根、丹參和天然水蛭素等均有活血化淤的作用;應進行大規模、多中心、隨機對照臨床實驗和Meta分析,提供有效的有力證據。

外科治療:幕上大面積腦梗死有嚴重腦水腫、占位效應和腦疝形成徵象者,可行開顱減壓術;小腦梗死使腦幹受壓導致病情惡化的病人通過抽吸梗死小腦組織和後顱窩減壓術可以挽救生命。

康復治療:應早期進行,並遵循個體化原則,制定短期和長期治療計畫,分階段、因地制宜地選擇治療方法,對病人進行針對性體能和技能訓練,降低致殘率,增進神經功能恢復,提高生活質量和重返社會。

預防性治療:對有明確缺血性卒危險因素,如高血壓、糖尿病、心房纖顫和頸動脈狹窄等應儘早進行預防性直來。抗血小板藥阿司匹林50-100mg/d、噻氯匹定250mg/ d對腦卒中二級預防有肯定效果,推薦套用;長期用藥中要有間斷期,出血傾向者慎用。

特別提示

1.病史有血液疾病,出血素質,凝血障礙或使用抗凝藥物史(PT>15s,APTT>40s,INR>1.4,血小板計數3d)以預防致死性心律失常和猝死;

2.發病後24-48小時Bp>200/120mmHg者宜給予降壓治療;

3.血糖水平宜控制在6-9mmol/L;注意維持水電解質的平衡。

4.預防性治療:對已確定的腦卒中危險因素應儘早給予干預治療。

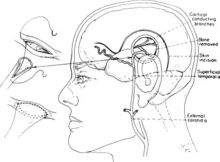

腦和脊髓的解剖

| 大腦是控制運動、產生感覺及實現高級腦功能的高級神經中樞;脊髓是源自腦的中樞神經系統延伸部分。本任務是關於腦和脊髓相關解剖部位的詞條。 |