形態特徵

大硨磲

大硨磲貝殼厚重,略呈三角形,兩殼等大但兩側不對稱,前端較短,殼頂前方有一足絲孔。幼體時,其殼頂前方凹入的部分有強壯的足絲伸出,成體時足絲孔封閉。外韌帶狹長,為棕褐色,幾乎與貝殼後部等長。背緣較平,腹緣為波浪式的波紋,雙殼不能完全閉合。殼面為白色,有5條強大的覆瓦狀放射肋。生長輪脈明顯,在殼面形成彎曲重疊的皺褶。殼內呈白色,有光澤。有與放射肋相對立的肋間溝。接合部狹長,兩殼各有一個主齒和一個後側齒。前閉合肌消失,後閉合肌發達。

美國自然歷史博物館展品 579磅

美國自然歷史博物館展品 579磅大硨磲最大的殼可達1.8米,重約250千克,是一種最大的貝類。一扇大的庫氏硨磲貝殼,可作嬰兒浴盆,花盆。兩扇貝殼的閉合力量大得驚人,據說可以輕而易舉地將船錨的鐵鏈折斷。

在傳說中,巨蚌常被誤解為“殺人蚌”或“食人蚌”,《美國海軍潛水手冊》甚至曾經詳述如果被巨蚌所夾住要如何切斷其內收肌脫困。然而事實上巨蚌並不特別有侵略性或特別危險,更不是肉食性貝類。巨蚌的確有能力合起雙殼,但這是一種防禦性行為。並沒有任何記錄能證明有過任何人類曾經因這種方式被受困。生活習性

大硨磲

大硨磲大硨磲生活於熱帶珊瑚礁淺海區,是高鹽度狹鹽性貝類,喜棲息於低潮線附近的珊瑚礁間。幼體時殼頂伸出強有力的足絲,藉以固著於珊瑚礁或砂質海底。成體雖不再固定,但仍然殼口朝上。它的外套膜發達,其中有一種特殊結構,能聚合陽光,使共生的蟲黃藻得以大量繁殖,而蟲黃藻產生的碳水化合物又能為庫氏硨磲所吸收,成為其主要的營養來源,形成兩種生物互惠共生的現象。

大硨磲在夏季繁殖,每年大約長5厘米,幼時生長較快,壽命很長,據說可以活上幾百年。

傳說

大硨磲

大硨磲在傳說中,巨蚌常被誤解為“殺人蚌”或“食人蚌”,《美國海軍潛水手冊》甚至曾經詳述如果被巨蚌所夾住要如何切斷其內收肌脫困。然而事實上巨蚌並不特別有侵略性或特別危險,更不是肉食性貝類。巨蚌的確有能力合起雙殼,但這是一種防禦性行為。並沒有任何記錄能證明有過任何人類曾經因這種方式被受困。

分布

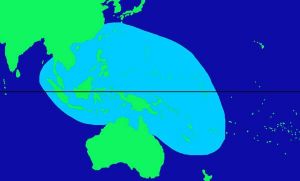

分布範圍

分布範圍印度、太平洋的熱帶珊瑚礁海區。

中國主要分布在台灣省南部、西沙群島的珊瑚島的珊瑚礁海區。

保護

瀕危等級:稀有

保護措施:制定年最高采捕量和規定允許的采捕期;禁止采捕未成熟的幼貝;開展養殖,目前國外硨磲養殖技術問題已經解決,放養幼貝的成活率高,由於它的生態特性,不需要投放餌料,因而成本低廉,在西沙群島海區有廣闊的發展前途。

簾蛤目

| 簾蛤目(Veneroida)殼體外形多樣,但一般兩殼相等;鉸合部通常很發達,式樣變化很多;主齒強壯,常伴有側齒髮育;韌帶多數位於外側,少數種類有內韌帶;閉殼肌為等柱型,前後閉殼肌痕近相等,水管發達。簾蛤目為雙殼貝中最大也是最為多樣化的一個類群,已知2500種以上。 |