發展歷程

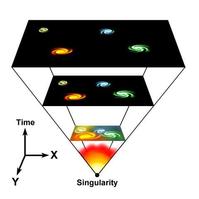

比利時牧師、物理學家喬治·勒梅特首先提出了關於宇宙起源的大爆炸理論,但他本人將其稱作“原生原子的假說”。這一模型的框架基於了愛因斯坦的廣義相對論,並在場方程的求解上作出了一定的簡化(例如空間的均一和各向同性)。描述這一模型的場方程由蘇聯物理學家亞歷山大·弗里德曼於1922年將廣義相對論套用在流體上給出。1929年,美國物理學家埃德溫·哈勃通過觀測發現從地球到達遙遠星系的距離正比於這些星系的紅移,這一膨脹宇宙的觀點也在1927年被勒梅特在理論上通過求解弗里德曼方程而提出,這個解後來被稱作弗里德曼-勒梅特-羅伯遜-沃爾克度規。哈勃的觀測表明,所有遙遠的星系和星團在視速度上都在遠離我們這一觀察點,並且距離越遠退行視速度越大。如果當前星系和星團間彼此的距離在不斷增大,則說明它們在過去的距離曾經很近。從這一觀點物理學家進一步推測:在過去宇宙曾經處於一個極高密度且極高溫度的狀態,在類似條件下大型粒子加速器上所進行的實驗結果則有力地支持了這一理論。然而,由於當前技術原因粒子加速器所能達到的高能範圍還十分有限,因而到目前為止,還沒有證據能夠直接或間接描述膨脹初始的極短時間內的宇宙狀態。從而,大爆炸理論還無法對宇宙的初始狀態作出任何描述和解釋,事實上它所能描述並解釋的是初始狀態之後宇宙的演化圖景。當前所觀測到的宇宙中輕元素的豐度,和理論所預言的宇宙早期快速膨脹並冷卻過程中最初的幾分鐘內,通過核反應所形成的這些元素的理論豐度值非常接近,定性並定量描述宇宙早期形成的輕元素的豐度的理論被稱作太初核合成。大爆炸一詞首先是由英國天文學家弗雷德·霍伊爾所採用的。霍伊爾是與大爆炸對立的宇宙學模型——穩恆態理論的倡導者,他在1949年3月BBC的一次廣播節目中將勒梅特等人的理論稱作“這個大爆炸的觀點”。雖然有很多通俗軼事記錄霍伊爾這樣講是出於諷刺,但霍伊爾本人明確否認了這一點,他聲稱這只是為了著重說明這兩個模型的顯著不同之處。霍伊爾後來為恆星核合成的研究作出了重要貢獻,這是恆星內部通過核反應從輕元素製造出某些重元素的途徑。1964年宇宙微波背景輻射的發現,特別是當測得其頻譜從而繪製出它的黑體輻射曲線之後,大多數科學家都相信了這一支持大爆炸確實曾經發生的證據。

幽默的“宇宙之始”代號——α,β,γ

1948年美國物理學家伽莫夫(George Gamow, 1904~1968)、阿爾法、貝特等人發揮了勒梅特的思想,把宇宙的膨脹於物質的演化聯繫起來,提出了“大爆炸宇宙模型”。因為它能較多他說明現時所觀測到的事實,所以成為目前影響最大的宇宙學說。由於伽莫夫、阿爾法、貝特三人的姓恰好是希臘字母的 ,因而被後人幽默的代表宇宙之始。宇宙大爆炸的描述

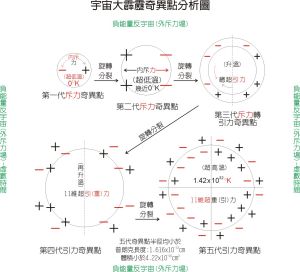

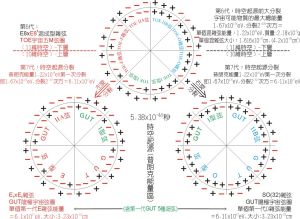

1、 大爆炸——∞K——量子漲落

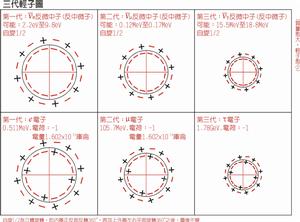

3、 10^-35秒——10^28 K——暴脹、弱電統一、夸克-反夸克主導時期

7、 1秒——10^10K——質子/中子被強核力束縛形成氘核

8、 13.8秒——3×10^9K——氫核聚變成其它重原子核

9、 3分鐘——10^9K——物質和輻射耦合在一起

10、300000年——3000K——電子和核束縛在一起,物質和輻射去耦

11、10億年——3000K——恆星形成

12、100億年——10K——原子連結形成有機分子

13、120億年——3K——生命形成

14、120年~150億年——2.7K——生物進化

15、10^18年——10^-7K——黑洞-霍金輻射主導時期

16、10^24年~10^32年——10^-15K——質子衰變

17、10^100年——0K——黑洞衰變/熱寂

伽莫夫和他的支持者預言,大爆炸中所產生的輻射在遙遠的宇宙空間裡必定仍然存在,大約相當於10K左右。後來3K宇宙背景輻射的發現給了人們很大的鼓舞,因為它使爆炸宇宙模型的這個預言成為真實。當然,大爆炸宇宙模型也同樣存在著許多尚待解決的疑難,它終究還只是一種假說。

大爆炸理論的證據

(1).宇宙的年齡

如果星系目前正在彼此遠離,那它們過去必定靠得更近,也就是說,較早時代的宇宙,物質密度會更高。繼續這一推理就意味著過去必定存在一個時刻,那時宇宙中的物質處於極其高密的狀態。按照哈勃定律將星系的距離除以各自的速度,就可估計出那一時刻距今約100—200億年。這段時間對所有星系來說是共同的,事實上它就是哈勃常數的倒數。那一時刻通常被稱為“大爆炸”時刻,也就是我們宇宙的開端。如果這一推論不錯,那么宇宙中一切天體的年齡都不應超出這個“宇宙年齡”所界定的上限。藉助盧瑟福所開創的利用物質中放射性同位素含量測定其形成年代的方法,人們測量了地球上最古老的岩石、“阿彼羅11號”太空人從月球上帶回的岩石以及從行星際空間掉到地球上的隕石樣本,發現它們的年齡均不超過47億年。

恆星的年齡可以從它們的發光功率和擁有的燃料儲備來估計。根據熱核反應提供恆星能源的理論,人們估算出銀河系中最老恆星的年齡約為100—150億年。

用上述兩種完全不同的方法得到的天體年齡競與“宇宙年齡”協調一致,這對大爆炸宇宙模型當然是十分有力的支持。

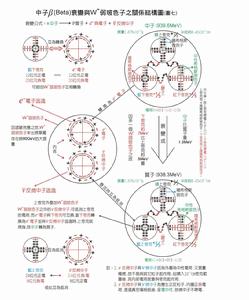

(2).輕元素的豐度

在大爆炸後一秒鐘以前,宇宙不僅不可能存在星系、恆星,地球,甚至除氫核外也沒有其他化學元素,只有處於熱平衡狀態下的由質子、中子、電子、光子等基本粒子混合而成的“宇宙湯”。起初,中子和質子的數量幾乎相等,隨著溫度的降低,兩者的比例逐漸下降,在約3分鐘時達到1:6左右。當溫度降到10億K時,中子和質子合成氘核的反應開始,類似氫彈爆炸時發生的聚變過程迅速把所有的中子合成到由兩個質子和兩個中子構成的氦核中。由此不難算出,氦同氫的質量比應為1:4。天文觀測表明,無論宇宙的哪個角落,無論恆星還是星際物質中,氦與氫的比例均大體與此相符。同一時期合成的氘、氚、鋰、鈹、硼等輕元素,儘管數量小的多,但它們的豐度(即與氫的比例)也具有類似的普適性。這對大爆炸模型無疑又是一個有力的支持。