簡介

基因領域效應

基因領域效應 基因領域效應

基因領域效應在完成對超市數萬筆食用油實際銷售記錄的收集整理後,我們通過混合截面數據模型分析了加總後的轉基因油市場份額的影響因素,得出以下兩點主要結論:(1)轉基因油的市場份額在強制性標籤實施前後發生了統計學上非常顯著的變化,市場份額下降了4.23個百分點。(2)轉基因油的銷售量穩中有升,其市場份額具有統計上不很顯著的長期微弱增加的趨勢。

隨後,通過對江蘇省1000戶城市居民食用油消費情況的收集整理,我們建立二元選擇模型分析了超市消費者的各類特徵對其購買食用油決策的影響。我們按消費者關鍵特徵劃分出由不同種類決策改變引發的“總量效應”和“結構效應”,分析它們如何加總形成轉基因油的市場趨勢,並與超市食用油的實際銷售數據作比較和驗證,彌補前一數據在研究市場份額變化時消費者特徵因素的缺乏。我們得出以下兩點主要結論:(1)消費者的購買行為受到購買決策者的特徵、風險意識、家庭社會經濟因素等各類特徵的影響;(2)轉基因油市場份額的改變受到較高收入者的“結構效應”影響,而低收入者的“總量效應”沒有明顯發生,一系列因素可能導致對“總量效應”乃至轉基因油市場份額的低估。

基因信息

基因領域效應

基因領域效應在轉基因技術發展的機遇與挑戰面前,依據本研究的相關結論給出以下建議:政府應當加強對轉基因技術和轉基因食品相關知識的正確宣傳,對轉基因食品的監管政策應當關注廣大低收入消費者的福利。此外,各地政府應當根據當地具體情況制定轉基因食品產業的發展規劃;轉基因食品企業應當深入細緻的研究消費者自身的一系列特徵及其對購買轉基因食品行為的影響,有的放矢的開展市場行銷。企業應當在短期內做好消費者一旦知情就會減少購買轉基因食品的準備。同時,在長期中理性的著手培育轉基因食品市場,努力爭取消費者的支持。

探討血紅蛋白病的點突變有關β-珠蛋白AvaII位點基因多態性的分布規律。方法以居住於塔克拉瑪乾沙漠腹地克里雅河下游封閉人群(克里雅人群)為研究對象,採用聚合酶-限制性片段長度多態性(PCR-RFLP)技術和凝膠成像分析方法,對54例無血緣關係的健康克里雅人群的染色體進行檢測,套用SPSS12.0統計軟體分析基因型頻率、基因頻率分布,並與其他種族進行比較。結果調查人群β-珠蛋白AvaII位點基因的等位基因頻率:β-Gg1=42.59%,β-Gg2=57.41%;基因型頻率依次為:β-Gg1/2=48.15%,β-Gg1/1=18.52%,β-Gg2/2=33.33%,3種基因型的分布符合哈迪-溫伯格(Hardy-Weinberg)平衡吻合度定律。與外國人群相比,β-Gg1/1型分布頻率顯著高於韓國和高棉人群(χ2=7.1543,χ2=6.1024,P=0.005)而Gg2/2型分布頻率顯著低於中國南方漢族人群(χ2=6.2163,P=0.01)。β-Gg1和β-Gg2等位基因頻率分析顯示,克里雅人群同樣與中國南方漢族和日本人群的差異有統計學意義(χ2=10.9351,P=0.001)。而與其他的人群比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。結論新疆健康克里雅人群β-珠蛋白AvaII位點基因分布特徵及其等位基因頻率分布與其他人群不完全相同,存在不同民族與區域上的差異。

基因效應

基因領域效應

基因領域效應波士頓哈福醫學院的DanielIChasman教授說,“我們分析了可能和膽固醇合成和他汀藥物代謝相關的多個基因多態性,並證實HMG-CoA還原酶基因突變和膽固醇和LDL膽固醇降低的減少有關。這兩個多態性和HMG-CoA還原酶有關,因此基因突變和他汀治療有關,這使我們認識到我們在一個正確的道路上探索。”

總膽固醇和LDL膽固醇降低效應的減少儘管HMG-CoA還原酶抑制劑(他汀藥物)能降低總膽固醇和LDL膽固醇,但是該藥物的個體反應變異較大,有說法認為基因變異種反應差異。過去他汀類藥物的基因藥理研究多集中於脂質代謝基因如載脂蛋白E(ApoE)、載脂蛋白B(ApoB)、膽固醇酯轉移蛋白(CETP)和LDL受體(LDLR)。

本研究中,研究者在10個和膽固醇合成、吸收、轉運和他汀代謝相關的10個備選基因中確定了148個單核苷酸多態性(SNPs),即當基因序列的單個核苷酸改變時發生的DNA序列的變異,這些基因的變異和PRINCE研究中1536例使用普伐他汀40mg治療的患者的總膽固醇、LDL膽固醇和HDL膽固醇變化有關。

在10個基因的148個SNPs中,研究者發現兩個密切聯繫的SNPs和普伐他汀調脂效應的差異顯著相關。這兩個基因即SNP12和29編碼了他汀治療的靶點。對那些HMG-CoA還原酶單一備份的SNP12或SNP19,總膽固醇降低程度減少了22%,LDL膽固醇降低程度減少了19%。

總膽固醇改變相關的HMG-CoA還原酶基因型

分組主要等位基因純合子的血脂改變mg/dL(%)主要等位基因雜合子的血脂改變mg/dL(%)平均差異mg/dL(%)p

總體研究人群中SNP12-42.0(-18.8)-32.8(-14.4)-9.2(-21.8)0.001

白人中SNP12-42.2(-18.9)-33.1(-14.3)-9.1(-21.6)0.003

總體研究人群中的SNP29-41.8(-18.7)-32.5(-14.6)-9.3(-22.3)<0.001

白人中的SNP29-42.0(-18.9)-32.6(-14.4)-9.4(-22.5)0.002

LDL膽固醇相關的HMG-CoA還原酶基因型

分組主要等位基因純合子的血脂改變mg/dL(%)主要等位基因雜合子的血脂改變mg/dL(%)平均差異mg/dL(%)p

總體研究人群中SNP12-34.1(-25.2)-27.7(-20.1)-6.4(-18.7)0.005

白人中的SNP12-34.3(-25.4)-27.4(-19.5)-6.9(-20.0)0.003

總體研究人群中SNP29-34.0(-25.1)-27.6(-20.3)-6.4(-18.9)0.003

白人中的SNP29-34.3(-25.3)-27.2(-19.6)-7.0(-20.4)0.002

SNP12和SNP29都和白人個體的總膽固醇和LDL膽固醇顯著降低有關,而白人占了總體研究人群的88.7%。

該研究結果為“個體化醫學”這一概念提供了有力的臨床證據,Chasman說在這些發現轉化為臨床實踐前還需要更深入的研究。但同時他說該結果是很有前途的,他對根據患者個體的基因型來決定藥物治療策略的可能非常樂觀。他說“我認為這是個初步的結果,我想強調的是還沒有轉化為臨床實踐。一個原因是還沒有研究複製出同樣的結果,但是常用藥物治療中存在確定的基因型效應是明確的。”

PaulMRidker表達了相似的觀點,他說該研究提供了強烈的證據,支持多種人群的基因差異顯著影響了LDL的降低。他說,“醫生需要清楚並不是所有的患者對藥物有同樣的反應。正如研究所指出的效應存在差異,即使是常用的他汀藥物治療。儘管現在還為時過早,該結果提供了現實的觀念即未來我們將可能套用基因型來發現合適的藥物、合適的劑量用於合適的人群。”

研究者研究了10個和膽固醇合成、吸收、轉運相關的基因,尤其令人感興趣的是基因變異發生在他汀治療的靶點HMG-CoA還原酶的基因突變。Ridker說,“這向基因藥理領域發出了一個重要的信號即藥物靶點問題以及我們應該給予足夠的重視。”另外為了在不同人群中重複出該結果,未來應開展其它的他汀藥物和不同的劑量的研究。

藥理實驗

基因領域效應

基因領域效應基因藥理實驗的臨床套用,以及如何確保研究工作能轉化為現實的證據?Haga和Burke說,“在解決這些問題前,不同人的不同的興趣可能會阻礙這種有前途的治療途徑的進展,或者更壞的是根據臆測性或不完整的發現來改變臨床實踐。”儘管基因藥理學有可能改善目前藥物治療的安全性和有效性,但是無論是市場上的壓力還是學術動機都影響了得出的結果的可信度。他們總結說,“現在需要政府、學術界、私有機構等部門在這種很有前途的基因技術發展中做出積極的努力。”

遺傳效應

基因領域效應

基因領域效應孟德爾在分離定律和自由組合定律中認為生物性狀的遺傳是由遺傳因子決定的,這是最初的基因概念,但當時並不知道遺傳因子的物質基礎是什麼,位於生物體的什麼位置。1909年丹麥遺傳學家約翰生(W.Johansen)提出了基因(gene)的概念,代替孟德爾的遺傳因子。早期基因的概念只是根據生物性狀的遺傳現象所做出的一種推理,並不是物質性的。從1910年到1925年,摩爾根等通過果蠅雜交實驗證實基因是位於染色體上,並呈直線排列的遺傳單位,但也還是不知道基因究竟是什麼。1941年GeorgeBeadle和EdwandTatum通過對粗糙脈孢霉營養缺陷型的研究,他們認為基因決定或編碼一個酶,提出了“一個基因一個酶”學說。1944年Avery等的肺炎雙球菌轉化實驗,揭示了基因的本質是DNA。此後,DNA雙螺鏇結構的提出,遺傳密碼和中心法則的發現,使人們確信基因就是一段DNA(有時是RNA)。

基因的種類很多,有表達的、不表達的;有連續的、不連續的;有重疊的、不重疊的等等。基因從功能上可分為可轉錄、翻譯的結構基因(structuregene)和調節、控制結構基因轉錄、翻譯活性的調控基因(regulatorgene)兩大類。大多數的基因屬於前一類,能轉錄、翻譯形成多肽鏈。有的基因如操縱基因(operatorgene)和啟動基因(vromotergene)只是控制基因轉錄功能的一段DNA,並不轉錄;決定tRNA和rRNA的基因只轉錄不翻譯,屬於後一類。

早期的基因概念是把基因作為決定性狀的最小單位、突變的最小單位和重組的最小單位。後來,這種“三位一體”的概念不斷受到新發現的挑戰。

1957年,本澤爾(SeymourBenzer)用大腸桿菌T4噬菌體為材料,在DNA分子結構的水平上,通過互補實驗,分析了基因內部的精細結構。在這些實驗資料的基礎上提出了順反子(dstart)、突變子(muton)和重組子(recon)三個概念。

順反子是一個遺傳功能單位,一個順反子決定一條多肽鏈。在一段特定DNA片段內可能有許多突變點,突變後可以產生出變異的最小單位——突變子(muton)。這些突變位點之間可以發生重組,故一個基因內可能含有多個重組單位,是不能由重組再分開的最小單位,又稱為重組子(recon)。順反子學說的提出,把基因具體化為DNA分子上特定的一段順序,即負責編碼特定的遺傳信息的功能單位,也就是順反子,其內部包含突變和重組單位。

原核生物如細菌的基因是一段連續的DNA片段。但真核生物的基因是由DNA上編碼的部分稱為外顯子(extron)和不編碼的部分稱為內含子(intron)兩部分組成。能表達的外顯子被不能表達的內含子隔開,故這類基因又稱為斷裂基因(splitgene)。基因的不連續現象的發現,說明功能上相關的各個基因,不但可分散在不同的染色體或同一染色體的不同位置上,而且同一基因還可以分成幾個部分。

在X174噬菌體和其他一些生物的DNA中,還發現了重疊基因(overlappinggene)。即在同一部分的DNA能編碼兩種不同的蛋白質,基因重疊現象的發現改變了傳統上認為各個基因的核苷酸鏈是彼此分離的觀念。諾貝爾獎獲得者McClintock發現DNA上的一些基因位置並不是固定不變,而是可移動的。這些可移動的DNA片段叫做跳躍基因(iumpinggene)。跳躍基因的發現,使人們進一步認識到基因不全是穩定、靜止不動的實體,基因也可以是移動的。另外,DNA上還存在著假基因(pseudogene),它與結構基因順序相類似,但並不表達。

總之,基因是DNA(有時是RNA)分子上具有遺傳學效應的核苷酸順序。基因是遺傳信息傳遞、表達、性狀分化發育的依據。基因是可分的,也是可移動的,它不全是固定不變在染色體上的靜止結構。基因本身在結構和功能上也存在著差異。

關於基因的概念仍在發展,隨著生物學研究的深入,基因的概念也必定會被賦予新的內容。人們也將更準確、全面地揭示生物遺傳和變異的規律。

基因研究

基因領域效應

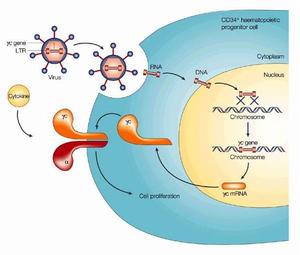

基因領域效應主要發現發明及創新點:在國內腦腫瘤實驗室中首先進行從基因克隆構建載體到自殺基因治療的全部研究;在國內首先同時套用逆轉錄病毒和腺病毒二種載體,並對比GCV和ACV二種自殺基因底物,進行鼠腦膠質瘤的自殺基因治療研究;在國內首先通過轉導Cx43基因來增強自殺基因治療中的旁效應;在國內首先使用MRI全程動態監測鼠腦膠質瘤基因治療過程;在國內外旁效應機理研究中首先報告,透射電鏡直接觀察到HSV-tk陰性腫瘤細胞吞噬凋亡囊泡並導致自身凋亡。取得的成效:該項目經專家鑑定為世界先進水平。