概述

基本結構

基本結構透射電鏡,即透射電子顯微鏡是電子顯微鏡的一種。電子顯微鏡是一種高精密度的電子光學儀器,它具有較高分辨本領和放大倍數,是觀察和研究物質微觀結構的重要工具。

電子顯微鏡是根據電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數下成像的儀器。電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示。20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的解析度約為0.3納米(人眼的分辨本領約為0.1毫米)。現在電子顯微鏡最大放大倍率超過300萬倍,而光學顯微鏡的最大放大倍率約為2000倍,所以通過電子顯微鏡就能直接觀察到某些重金屬的原子和晶體中排列整齊的原子點陣。

1931年,德國的克諾爾和魯斯卡,用冷陰極放電電子源和三個電子透鏡改裝了一台高壓示波器,並獲得了放大十幾倍的圖象,證實了電子顯微鏡放大成像的可能性。1932年,經過魯斯卡的改進,電子顯微鏡的分辨能力達到了50納米,約為當時光學顯微鏡分辨本領的十倍,於是電子顯微鏡開始受到人們的重視。

到了二十世紀40年代,美國的希爾用消像散器補償電子透鏡的鏇轉不對稱性,使電子顯微鏡的分辨本領有了新的突破,逐步達到了現代水平。在中國,1958年研製成功透射式電子顯微鏡,其分辨本領為3納米,1979年又製成分辨本領為0.3納米的大型電子顯微鏡。

電子顯微鏡的分辨本領雖已遠勝於光學顯微鏡,但電子顯微鏡因需在真空條件下工作,所以很難觀察活的生物,而且電子束的照射也會使生物樣品受到輻照損傷。其他的問題,如電子槍亮度和電子透鏡質量的提高等問題也有待繼續研究。

大型透射電鏡

大型透射電鏡(conventionalTEM)一般採用80-300kV電子束加速電壓,不同型號對應不同的電子束加速電壓,其解析度與電子束加速電壓相關,可達0.2-0.1nm,高端機型可實現原子級分辨。低壓透射電鏡

低壓小型透射電鏡(Low-Voltageelectronmicroscope,LVEM)採用的電子束加速電壓(5kV)遠低於大型透射電鏡。較低的加速電壓會增強電子束與樣品的作用強度,從而使圖像襯度、對比度提升,尤其適合高分子、生物等樣品;同時,低壓透射電鏡對樣品的損壞較小。解析度較大型電鏡低,1-2nm。由於採用低電壓,可以在一台設備上整合透射電鏡、掃描電鏡與掃描透射電鏡

冷凍電鏡

冷凍電鏡(Cryo-microscopy)通常是在普通透射電鏡上加裝樣品冷凍設備,將樣品冷卻到液氮溫度(77K),用於觀測蛋白、生物切片等對溫度敏感的樣品。通過對樣品的冷凍,可以降低電子束對樣品的損傷,減小樣品的形變,從而得到更加真實的樣品形貌。成像原理

透射電鏡

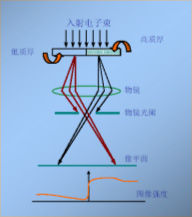

透射電鏡透射電鏡的成象原理是由照明部分提供的有一定孔徑角和強度的電子束平行地投影到處於物鏡物平面處的樣品上,通過樣品和物鏡的電子束在物鏡後焦面上形成衍射振幅極大值,即第一幅衍射譜。這些衍射束在物鏡的象平面上相互干涉形成第一幅反映試樣為微區特徵的電子圖象。通過聚焦(調節物鏡激磁電流),使物鏡的象平面與中間鏡的物平面相一致,中間鏡的象平面與投影鏡的物平面相一致,投影鏡的象平面與螢光屏相一致,這樣在螢光屏上就察觀到一幅經物鏡、中間鏡和投影鏡放大後有一定襯度和放大倍數的電子圖象。由於試樣各微區的厚度、原子序數、晶體結構或晶體取向不同,通過試樣和物鏡的電子束強度產生差異,因而在螢光屏上顯現出由暗亮差別所反映出的試樣微區特徵的顯微電子圖象。電子圖象的放大倍數為物鏡、中間鏡和投影鏡的放大倍數之乘積,即M=M。•Mr•Mp.

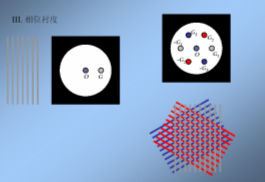

象襯度

象襯度是圖象上不同區域間明暗程度的差別。由於圖像上不同區域間存在明暗程度的差別即襯度的存在,才使得我們能觀察到各種具體的圖像。只有了解像襯度的形成機理,才能對各種具體的圖像給予正確解釋,這是進行材料電子顯微分析的前提。

1、非晶樣品的象襯度

非晶樣品透射電子顯微圖象襯度是由於樣品不同微區間存在的原子序數或厚度的差異而形成的,即質量厚度襯度(質量厚度定義為試樣下表面單位面積以上柱體中的質量),也叫質厚襯度。質厚襯度適用於對復型膜試樣電子圖象作出解釋。質量厚度數值較大的,對電子的吸收散射作用強,使電子散射到光欄以外的要多,對應較安的襯度。質量厚度數值小的,對應較亮的襯度。

2、衍射襯度

對於晶體,若要研究其內部缺陷及界面,需把樣品製成薄膜,這樣,在晶體樣品成象的小區域內,厚度與密度差不多,無質厚襯度。但晶體的衍射強度卻與其內部缺陷和界面結構有關。由樣品強度的差異形成的襯度叫衍射襯度,簡稱衍襯。

晶體試樣在進行電鏡觀察時,由於各處晶體取向不同和(或)晶體結構不同,滿足布拉格條件的程度不同,使得對應試樣下表面處有不同的衍射效果,從而在下表面形成一個隨位置而異的衍射振幅分布,這樣形成的襯度,稱為衍射襯度。這種襯度對晶體結構和取向十分敏感,當試樣中某處含有晶體缺陷時,意味著該處相對於周圍完整晶體發生了微小的取向變化,導致了缺陷處和周圍完整晶體具有不同的衍射條件,將缺陷顯示出來。可見,這種襯度對缺陷也是敏感的。基於這一點,衍襯技術被廣泛套用於研究晶體缺陷。

衍襯成像,操作上是利用單一透射束通過物鏡光欄成明場像,或利用單一衍射束通過物鏡光欄成暗場像。近似考慮,忽略雙束成像條件下電子在試樣中的吸收,明暗場像襯度是互補的。明場像和暗場像均為振幅襯度,即它們反映的是試樣下表面處透射束或衍射束的振幅大小分布,而振幅的平方可以作為強度的量度,由此便獲得了一幅通過振幅變化而形成襯度變化的圖像。

3、相位襯度

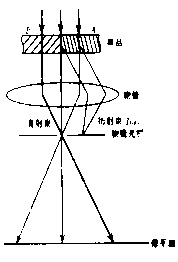

如果所用試樣厚度小於l00nm,甚至30nm。它是讓多束衍射光束穿過物鏡光闌彼此相干成象,象的可分辨細節取決於入射波被試樣散射引起的相位變化和物鏡球差、散焦引起的附加相位差的選擇。它追求的是試樣小原子及其排列狀態的直接顯示。

透射電鏡的相位襯度

透射電鏡的相位襯度右圖所示是薄晶成象的情形。一束單色平行的電子波射入試樣內,與試樣內原子相互作用,發生振幅和相位變化。當其逸出試樣下表面時,成為不同於原入射波的透射波和各級衍射波。由於試樣很薄,衍射波振幅甚小,透射波振幅基本上與入射波振幅相同,非彈性散射可忽略不計。衍射波與透射波間的相位差為π/2。如果物鏡沒有象差,且處於正焦狀態,而光闌也足夠大,使透射波與衍射波得以同時穿過光闌相干。相干結果產生的合成波其振幅與入射波相同,只是相位位置稍許不同。由於振幅沒變,因而強度不變,所以沒有襯度。要想產生襯度,必須引入一個附加相位,使所產生的衍射波與透射波處於相等的或相反的相位位置,也就是說, 讓衍射波沿圖X軸向右或向左移動π/2,這樣,透射波與衍射波相干就會導致振幅增加或減少,從而使象強度發生變化,相位襯度得到了顯示。

綜上所述,三種襯度的不同形成機制,反映了電子束與試樣物質原子互動作用後離開下表面的電子波,通過物鏡以後,經人為地選擇不同操作方式所經歷的不同成像過程。在研究工作中,它們相輔相成,互為補充,在不同層次上,為人們提供不同尺寸的結構信息,而不是互相排斥。

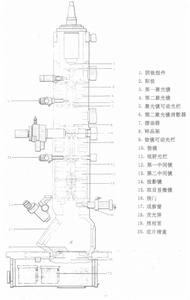

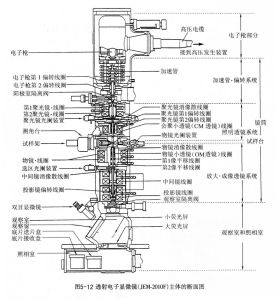

儀器結構

透射電子顯微鏡由以下幾大部分組成:照明系統,成像光學系統;記錄系統;真空系統;電氣系統。成像光學系統,又稱鏡筒,是透射電鏡的主體。(詳見右圖)

透射電鏡

透射電鏡照明系統主要由電子槍和聚光鏡組成。電子槍是發射電子的照明光源。聚光鏡是把電子槍發射出來的電子會聚而成的交叉點進一步會聚後照射到樣品上。照明系統的作用就是提供一束亮度高、照明孔徑角小、平行度好、束流穩定的照明源。

成像系統主要由物鏡、中間鏡和投影鏡組成。物鏡是用來形成第一幅高解析度電子顯微圖像或電子衍射花樣的透鏡。透射電子顯微鏡分辨本領的高低主要取決於物鏡。因為物鏡的任何缺陷都被成像系統中其它透鏡進一步放大。欲獲得物鏡的高解析度,必須儘可能降低像差。通常採用強激磁,短焦距的物鏡。物鏡是一個強激磁短焦距的透鏡,它的放大倍數較高,一般為100-300倍。目前,高質量的物鏡其解析度可達0.1nm左右。中間鏡是一個弱激磁的長焦距變倍透鏡,可在0-20倍範圍調節。當M>1時,用來進一步放大物鏡的像;當M<1時,用來縮小物鏡的像。在電鏡操作過程中,主要是利用中間鏡的可變倍率來控制電鏡的放大倍數。投影鏡的作用是把經中間鏡放大(或縮小)的像(電子衍射花樣)進一步放大,並投影到螢光屏上,它和物鏡一樣,是一個短焦距的強磁透鏡。投影鏡的激磁電流是固定的。因為成像電子束進入投影鏡時孔鏡角很小(約10-3rad),因此它的景深和焦距都非常大。即使改變中間鏡的放大倍數,使顯微鏡的總放大倍數有很大的變化,也不會影響圖像的清晰度。有時,中間鏡的像平面還會出現一定的位移,由於這個位移距離仍處於投影鏡的景深範圍之內,因此,在螢光屏上的圖像仍舊是清晰的。

觀察和記錄裝置包括螢光屏和照相機構,在螢光屏下面放置一下可以自動換片的照相暗盒。照相時只要把螢光屏豎起,電子束即可使照相底片曝光。由於透射電子顯微鏡的焦長很大,雖然螢光屏和底片之間有數十厘米的間距,仍能得到清晰的圖像

一般操作步驟

1. 抽真空

接通總電源,打開冷卻水,接通抽真空開關,真空系統就自動的抽真空。一般經 15~2 0 m i n 後,真空度即可達到 10-4~ 10-5 T o r r,持高真空指示燈亮後即可上機工作。

2. 加電子槍高壓

接通鏡筒內的電源,給電子槍和透鏡供電,由低至高速級給電子槍加高壓,直至所需值。

3. 更換樣品

通常在電子槍加高壓而關斷燈絲電源的條件下置換樣品。取出樣品時,首先打開過渡室和樣品空間的空氣鎖緊閥門,向外拉樣品桿,然後將過渡室放氣,最終拉出樣品桿,從樣品座中取出樣品。換上所需觀察的樣品,必須將樣品鋼網牢固地突持在樣品桿的樣品座中,然後將樣品桿插入過渡室,抽過渡室低真空並使其達到真空度要求,打開過渡室和樣品空間的空氣鎖緊閥,將樣品桿推進樣品室。

4. 加燈絲電流並使電子束對中

順時針方向轉動燈絲電流鈕,慢慢加大燈絲電流,注意電子束流表的指示和螢光屏亮度,當燈絲電流加大到一定值時,束流表的指示和螢光屏亮度不再增大,即達到燈絲電流館和值。

5. 圖象觀察

當束流調到所需值後,最終推進樣品桿,用樣品平移傳動裝置把樣品座調到觀察位置,即可進行圖象觀察。首先在低倍下觀察,選擇感興趣的視場,並將其移到螢屏中心,然後調節中間鏡電流確定放六倍數,調節物鏡電流使螢光屏上的圖象聚焦至最清晰。

6. 照相記錄

當螢光屏上的圖象聚.焦至最清晰時,便可進行照相記錄。調節圖象亮度和相應的暖個時間。當二者配匹得當(曝光表上綠燈亮時),拉開曝光快門,將螢光屏翻起,讓攜帶樣品信息的電子束照射到膠片上使其感光,正常曝光時間以4~8S 為宜。

7. 停機

順序地關斷燈絲電源、關斷高壓、鏡筒內的電源、關斷抽真空開關、約30min 後關斷總電源和冷卻水。

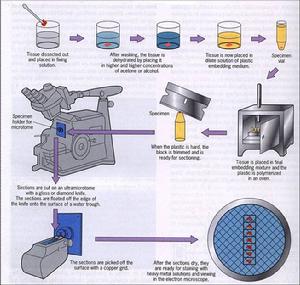

試樣的製備

1. 粉末樣品的製備

用超音波分散器將需要觀察的粉末在溶液中分散成懸浮液。用滴管滴幾滴在覆蓋有碳加強火棉膠支持膜的電鏡銅網上。待其乾燥後,再蒸上一層碳膜,即成為電鏡觀察用的粉末樣品。

透射電鏡

透射電鏡2. 薄膜樣品的製備

塊狀材料是通過減薄的方法製備成對電子束透明的薄膜樣品。製備薄膜一般有以下步驟:

(1)切取厚度小於0.5mm 的薄塊。

(2)用金相砂紙研磨,把薄塊減薄到0.1mm-0.05mm 左右的薄片。為避免嚴重發熱或形成應力,可採用化學拋光法。

(3)用電解拋光,或離子轟擊法進行最終減薄,在孔洞邊緣獲得厚度小於500nm 的薄膜。

3. 復型樣品的製備

樣品通過表面復型技術獲得。所謂復型技術就是把樣品表面的顯微組織浮雕複製到一種很薄的膜上,然後把複製膜(叫做“復型”)放到透射電鏡中去觀察分析,這樣才使透射電鏡套用於顯示材料的顯微組織。復型方法中用得較普遍的是碳一級復型、塑膠二級復型和淬取復型。

功能

早期的透射電子顯微鏡功能主要是觀察樣品形貌,後來發展到可以通過電子衍射原位分析樣品的晶體結構。具有能將形貌和晶體結構原位觀察的兩個功能是其它結構分析儀器(如光鏡和X射線衍射儀)所不具備的。

透射電子顯微鏡增加附屬檔案後,其功能可以從原來的樣品內部組織形貌觀察(TEM)、原位的電子衍射分析(Diff),發展到還可以進行原位的成分分析(能譜儀EDS、特徵能量損失譜EELS)、表面形貌觀察(二次電子像SED、背散射電子像BED)和透射掃描像(STEM)。

結合樣品台設計成高溫台、低溫台和拉伸台,透射電子顯微鏡還可以在加熱狀態、低溫冷卻狀態和拉伸狀態下觀察樣品動態的組織結構、成分的變化,使得透射電子顯微鏡的功能進一步的拓寬。

透射電子顯微鏡功能的拓寬意味著一台儀器在不更換樣品的情況下可以進行多種分析,尤其是可以針對同一微區位置進行形貌、晶體結構、成分(價態)的全面分析。