病因

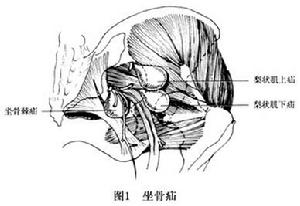

坐骨疝 圖1

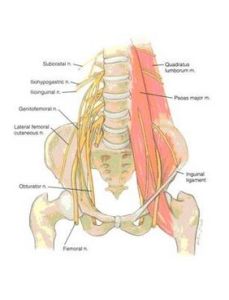

坐骨疝 圖1骨盆是由後方的骶骨尾骨和兩側髖骨借骨連結而構成的堅強骨環。骨盆的骶結節韌帶、骶棘韌帶與坐骨大切跡圍成坐骨大孔(greater sciatic foramen),而與坐骨小切跡圍成坐骨小孔(1esser sciatic foramen)。坐骨大孔的上界及前面是髖骨,後面為骶結節韌帶,下界為骶棘韌帶通過此孔,有梨狀肌,在其上方有臀上神經和血管通過,在其下方有坐骨神經、臀下神經、陰部神經和血管穿出。坐骨小孔前面為坐骨結節上界是坐骨棘和骶棘韌帶,後面是骶結節韌帶,通過此孔的有陰部神經和血管,以及閉孔內肌腱。

坐骨大孔或小孔周圍肌肉因麻痹或損傷出現薄弱區時,在腹內壓增高情況下下腹部及盆腔中的臟器即可由此疝出。

發病機制

1.分型

根據疝內容物脫出的途徑坐骨疝有3種類型:坐骨大孔的梨狀肌上型、梨狀肌下型以及通過坐骨小孔的坐骨棘下型(圖1)。

2.病理

坐骨疝的內口在闊韌帶後方的卵巢窩。疝內容物可以是下腹部及盆腔中的任何臟器,但以小腸最為多見。疝內容物進入疝囊後,經梨狀肌上或梨狀肌下,或坐骨棘下脫出盆腔,沿阻力最小的坐骨神經向下進入股部,在臀大肌的下緣或大腿的後側出現。

臨床表現

1.在坐骨大小孔區出現壓痛,有時伴有臀上臀下或坐骨神經痛。

2.在臀溝部(即臀下皮皺摺處)有腫物,且隨體位不同而有大小變化,腫物在骨盆高臥位時可消失,加大腹壓時局部有衝擊感或有腫物出現。

3.平時有輕微腹部不適,當內容嵌頓時,可出現機械性腸梗阻症狀。

併發症:

內容物嵌頓可發生腸絞窄、壞死。

診斷

1.病史 中年婦女,有多次分娩史;臀溝部出現可復性腫塊,大小隨體位改變;坐骨大小孔區有壓痛或骨神經痛。

2.體徵 在坐骨大孔或坐骨小孔區有壓痛部分病例在臀溝部可觸及腫塊,加大腹壓時局部腫塊增大咳嗽時,局部有衝擊感。無嵌頓時可回納。

3.輔助檢查 符合坐骨疝體徵。

檢查

實驗室檢查:

當臨床併發症發生時,白細胞計數等可升高。

其它輔助檢查:

1.腹部X線平片 低位充氣小腸腸曲及杯狀影像。

2.腫塊B超 可發現異常的腸反射波。

相關檢查:

治療

手術切除疝囊和閉合骶骨坐骨孔是惟一有效的治療。

1.經腹入路手術 病人取仰臥頭低位下腹部正中或旁正中切口進腹。用鹽水墊將盆腔腸管推向頭側,尋找疝囊。疝囊內口通常在闊韌帶的後方,男性也在相當的位置。還納疝內容物,翻轉疝囊,然後貫穿縫扎囊頸部切除疝囊,或把多餘的疝囊填塞在坐骨孔中。絞窄性疝可用手指輕柔地擴張疝環口,或避開神經、血管,小心用刀將狹窄環口稍稍切開後,牽拉腸管復位。必要時由助手在臀部加壓協助。復位後檢查腸管活力,進行相應的處理和引流。

該法的優點是暴露良好,無損傷臀部血管、神經的危險可切除疝囊及修補疝孔,對腸絞窄病人便於處理。

2.經臀入路手術 適合於可復性疝其方法是從髂後下棘至股骨粗隆後緣的中點連線,在疝的部位作一長切口沿肌纖維方向撐開臀大肌,多鶒在臀中肌與梨狀肌之間找到疝囊。切開疝囊,還納疝內容物疝囊高位結紮,切除多餘疝囊,或摺疊縫合,或作修復用。

該法創傷較大易損傷臀部的血管、神經不能用於絞窄性疝。