簡介

具有農、林、牧生產能力的各種土壤類型,包括森林土壤、草原土壤、農業土壤等的分布面積和質量狀況,是供人類開發利用而不斷創造物質財富的一種自然資源。作為農業生產利用的土壤資源具有再生性、可變性、多宜性和最宜性等多種屬性。再生性又稱可更性,即土壤中的養分和水分被植物不斷吸收,同化為植物有機體,其殘體再歸還到土壤中,如此不斷循環、演替更新,使土壤保持永續生產的活力。可變性是指土壤經過人們的利用管理,可以向好的方向轉化;但如果利用管理不當,也可以使土壤退化,成為一種可變的自然資源。多宜性是指某些土壤的適應能力較強,能夠適應多種利用方式和適宜種植多種作物。最宜性是按土壤屬性的特點,最適宜於某

相關書籍

相關書籍1.土壤資源具有一定的生產力,其生產力的高低,除了與土壤的自然屬性有關外,很大程度上決定於人類生產科學技術水平。不同種類和性質的土壤對農林牧具有不同的適宜性。

2.土壤資源具有可更新性和可培育性,人類可以利用土壤的變化發展規律,套用先進技術,促使肥力不斷的提高,生產更豐富的產品,滿足人類的生活需要。如果不恰當的利用土壤,其土壤肥力和土壤生產力將下降。

3.土壤資源的位置有固定性,面積有其有限性,同時具有其他資源不能代替的性質。在人口不斷增加的情況下,應合理利用和保護土壤資源。

4.土壤資源的空間存在形式具有地域分異規律,表現在時間上有季節變化的周期性,土壤性質及其生產特徵也隨著季節的變化而發生周期性變化。

研究簡史

保護土壤資源

保護土壤資源世界土壤資源概況

據聯合國糧農組織估計,全世界現有耕地約占地球陸地總面積的10%,其中以蘇聯、美國、加拿大、印度和中國等國的耕地面積較大(見土地和土地利用)。但由於社會和自然原因,世界土壤資源的數量和質量正在不斷下降,主要表現在:①土壤肥力下降。就全世界而言,投資少、產量高的耕地面積小於投資高、產量低的耕地面積,其比例為4:6。②土壤嚴重退化。主要是土壤鹽鹼化、沙化、沼澤化和受化學污染的情況日益嚴重。迄今,良田僅占世界土地總面積的11%,乾旱土壤占28%,薄層粗骨土壤占22%,沙化、鹽化土壤占23%,漬水冷凍土壤占6%,其他占10%。③土壤遭受侵蝕。世界每年因森林砍伐而引起侵蝕的土地面積達數億畝。④農田被侵占。每年約有數千萬畝農地被工業、交通運輸業等侵占。中國土壤資源概況

土壤資源

土壤資源農業土壤資源 指耕地和宜墾地。主要分布於東半部的大平原和三角洲。這些地區地形平坦、雨量充沛、冷熱適宜、土壤養分儲量和土層厚度均能滿足作物或經濟林木生長的需要。東部平原地區的土壤類型多屬由草甸土或沼澤土起源的耕種土壤;東部丘陵和山地的土壤類型,自北而南為黑土、棕壤、褐土、黃棕壤、黃褐土、紅壤、磚紅壤等,此類土壤大多經開墾熟化而成各種耕種土壤,肥力較高,也是中國土壤開發利用歷史悠久的地區。但由於中國疆土從北到南的水熱條件差異大,因而有可能出現不同的利用類型。如在秦嶺-淮河-線以北地區,農業土壤資源的利用類型以旱地為主;該線以南地區則水田居多。中國西半部因丘陵和山地面積大,並受寒冷、乾旱、侵蝕以及鹽害等因素的影響,農業土壤資源較少,除四川盆地和陝西渭河谷地、漢中盆地耕地比較集中外,一般分布極為分散。但在雲貴高原地區,某些山間小盆地卻常是農業土壤資源高度集中的地方。西部地區的耕種土壤以秦嶺為界,其北主要起源於黑壚土、褐土、灰鈣土和漠境土壤;其南主要起源於黃褐土、紫色土、黃壤、紅壤、磚紅壤,以及在各種沉積物上發育的草甸土。農業土壤資源不僅在很大程度上決定著所能獲得的生物產品的種類、質量和數量,而且在一定程度上影響整個國民經濟的發展。

農業土壤資源

農業土壤資源林業土壤資源 指林地及宜林地。主要分布於暗棕壤為主的東北地區大、小興安嶺和長白山地,以紅壤、磚紅壤為主的江南丘陵地及雲南高原,以及以棕壤、黃棕壤為主的川西、藏東高原的邊緣山地。全國森林面積為17.3億畝(1986),森林覆蓋率僅占國土面積的12%,遠遠低於世界平均森林覆蓋率的水平且分布極不平衡。許多地方由於森林植被破壞,氣候乾燥,土壤缺水,侵蝕嚴重,抗旱、澇災害的能力也大為降低。因此,加強對現有森林的經營管理,合理採伐,做好林木的撫育更新工作,並在宜林的荒地大力造林,是保護和發展林業土壤資源的主要途徑。

牧業土壤資源 指牧場和草地。占國土總面積的近40%。主要分布在以黑鈣土、栗鈣土、灰鈣土為主的內蒙古、寧夏、甘肅、青海等地,以及以高山、亞高山草甸土、草原土為主的青藏高原東部、川西高原和新疆地區山地。在新疆地區的低平區域,黑鈣土、栗鈣土、棕鈣土、灰鈣土、灰漠土、風沙土以及草甸土、沼澤土等也是重要的牧業土壤資源。上述幾大牧區中的絕大部分具有優良的草原,適宜放牧多種畜群。在條件較好的地區,已採取草場灌溉、施肥、培育人工牧草和改善天然牧草組成等改良措施,以提高牧業土壤資源的生產力。

利用和保護

相關書籍

相關書籍一、利用和保護相結合,防治土壤的侵蝕

在開發利用土壤資源時應注意利用和保護相結合。土壤資源保護主要是防止土壤侵蝕,防治土壤沙化,培肥土壤,提高有機質和養分的含量,改善生態系統,使土壤資源顯現出應有的生態效益和社會經濟效益。

防治土壤侵蝕可採取工程措施和生物措施相結合的方法進行。首先做好總體規劃,並因地制宜地確定農、林、牧用地的適當比例,然後按農、林、牧業生產需要採取工程和生物措施。如農用修築水平梯田,打壩淤地等工程措施,並在地壩溝頭植樹造林或種草,以加固或保護工程措施。美國的試驗表明,種植在梯田上的苜蓿比在坡地上增產1—2倍。美國衣阿華州連續種植玉米的水平梯田,土壤流失不到等高耕作地區的3%。林業方面可採取挖水平溝,魚鱗坑等方式栽植林木。

此外,採用等高耕作、深耕鬆土、施用肥料免耕法以及採用固沙劑等方法,均可起到防治土壤侵蝕的作用。

不管採取哪種措施都要考慮經濟效益和生態效益相結合,例如植樹要選栽速生、優質木材樹種或經濟林木,種草首先考慮能起水土保持作用的優質牧草或綠肥。

二、採用多種措施,改良鹽鹼土及沙土

改良鹽鹼土和防止次生鹽漬化是遍及各大洲許多國家的一個重要問題。改良鹽鹼土必須是抗旱、治澇、治鹽鹼相結合,其主要措施有:

1.沖洗。即利用灌溉水溶解並排去土壤中過多的鹽鹼成分。

2.排水。排水不僅能排走土壤的鹽分,並能降低或控制地下水位,使土壤逐漸脫鹽,地下水逐漸淡化,從而防止土壤返鹽。

3.井灌井排。利用機井灌排,加強土壤水分的垂直下降運動,促進地面水與地下水的循環,使土壤向脫鹽方向發展。

4.合理耕作。合理耕作包括合理施肥,可改善土壤結構,加速鹽鹼土的改良過程。

5.生物措施。在一些鹽鹼土區可採用各種飼料作物(或綠肥)或採用水稻或其他農作物輪作都能起到加速脫鹽和提高鹽鹼土的肥力等效果。

6.化學改良措施。例如施用酸性肥料、硫酸鈣或石灰石粉與石油工業副產品樹脂酸混合施用,改良鹽鹼化土壤都能起較好的改良效果。

在沙漠化的治理上,應與區域性的環境保護結合起來,採取綜合性的措施,進行針對性的治理,其主要任務是防風固沙,在此基礎上再採取滲粘土,引洪漫淤,施用有機肥料,施用固沙劑等辦法進行改良。此外,對洪、澇、旱、風、酸、粘、沙、貧瘠等多種問題影響農業生產的低產田,應因地制宜,採取綜合性的改良措施,使其成為高產穩產的農田。

三、培肥土壤,提高單位面積產量

提高土壤的質量首先要大力發展農田基本建設。農田基本建設的中心任務是提高土壤的肥力,培肥土壤。實踐證明,增施有機肥,實行秸稈還田,種植綠肥,加強水肥科學管理,是改良低產田成為中產田,中產田成為高產田的主要措施。土壤的潛在生產力還是比較高的。

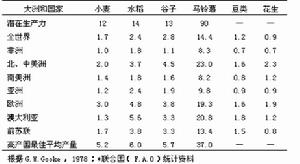

世界主要農作物的平均單位面積產量(t/hm2)

世界主要農作物的平均單位面積產量(t/hm2)例如,小麥平均單產全世界為1.7噸/公頃,歐洲為3.0噸/公頃,亞洲為1.2噸/公頃,非洲只有1.0噸/公頃,大面積生產最佳平均單產為5.2噸/公頃,而潛在生產力可達12噸/公頃。又如水稻平均單產全世界為2.4噸/公頃,澳大利亞為5.6噸/公頃,歐洲為4.8噸/公頃,亞洲為2.4噸/公頃,非洲只有1.8噸/公頃。大面積生產最佳平均單產6噸/公頃,而潛在生產力可達14噸/公頃。可挖掘的潛力很大。對於可耕地較少的歐亞兩洲來說,農業發展的重點更應放在挖掘和提高單位面積的產量上。

四、防治結合,減少土壤污染

首先控制污染源,這可通過制訂環境保護法、土壤環境容量,農田水質標準,農用污泥中有。毒物質控制標準等,以控制和消除土壤污染源;同時採取相應的農業技術措施進行治理,如施用石灰提高土壤的pH值,而使鎘、銅、鋅、汞等形成氫氧化物沉澱,科學的增施磷肥可減輕過量的銅、鋅、鎳等對作物生長的危害,施用有機肥可促進土壤對有毒物質的吸附和降解,污水經處理後再灌等措施,在污染較重的塊地可採用客土法等方法來減輕土壤的污染。

五、擴大耕地面積,限制亂占農業用地

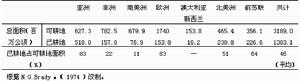

擴大耕地面積主要靠開墾荒地。世界各大洲都有一些荒地可墾,表6-2-3是按各大洲估計的已耕地占可耕地面積比。已耕地占可耕地的百分比,以歐洲和亞洲最高,分別為88%和83%;非洲、南美洲和澳大利亞都很低,分別為22%、11%、1%,而前蘇聯和北美洲介於中間,分別為64%和51%,從此可見,歐洲和亞洲可擴大的耕地面積的潛力較小,其發展農業的重點應放在提高土壤資源的生產潛力上,相反,非洲、南美、澳大利亞及紐西蘭可耕地面積還很大,發展農業的重點可放在擴大耕地面積上。

各大洲已耕地面占可耕地面的面積比(1965)

各大洲已耕地面占可耕地面的面積比(1965)隨著世界人口的激增和城市化的發展,世界各國的人口中心有侵占最肥沃的農業土壤的趨勢,為了社會的長遠利益,發展城市工業、交通要全盤考慮土地利用,制訂周密合理的規劃,儘量限制亂占農業用地。

六、綜合整治、合理布局

要充分發揮土壤資源的優勢,就要因地制宜地合理安排農業生產布局和結構,使農、林、牧都能協調發展。否則,不僅對農業生產產生不利的影響,而且還會破壞土壤資源,如農業開墾不考慮林業的發展,就會引起水土流失;農業開墾不考慮牧場問題,將會影響畜牧業的發展,甚至導致沙漠化,反過去也影響農業生產。因此必須根據不同土壤資源的特點,正確合理安排好農,林、牧業,促進農業生產全面地、穩定地、協調地發展,獲取較高的經濟效益,創造一個良好的生態環境和生活環境。