.

乾陵

乾陵簡介

喪葬制度是人類物質文明與精神文化發展的產物,以祖先崇拜為中心傳統信仰和以血緣關係為基礎的宗法制度氤氳化育出了內涵豐富中國古代的喪葬禮儀,同時獨具特色中國傳統制度又是宗法制度以及相關文化精神在死亡問題上的反映。

乾陵

乾陵遙遠人類社會初期,生產力水平低下,人們應對自然環境壓力的生存手段非常有限,人類的生存條件非常艱苦。與此相應,當人類的認識能力十分低下,情感活動簡單。在這種背景下,死人的埋葬方法"總括起來不外兩種,一種是把屍體銷毀,一種是保存起來。在早期,人們把屍體吃掉,或者隨便拋棄。"大約從舊石器時代中期開始,人類已經對死者進行有意的埋葬了,這一方面固然是出於對自己集團的成員的關懷和眷戀死,更重要的是這一時期產生了靈魂不滅觀念和原始的宗教情感,他們認為,人死靈魂不滅,祖先的靈魂具有禍福本集團的神秘力量。因此,人們為了祈福避禍,便聚集起來為死者殯葬。喪葬意識與喪葬制度開始萌芽。

乾陵

乾陵新石器時代人類進入了母系氏族社會繁榮時期,生產力水平、認識能力、思維方式都有了新的升騰,靈魂不滅觀念日益強化,祖先崇拜明確確立,喪葬制度也隨之發生了變化。先民們按自己的信仰風俗,對死者遺體進行裝扮;根據"坐皆蹲踞"的生活習慣,折彎他的手足、使膝蓋碰著下顎、雙手托著面頰,弄成坐的姿態。然後用土把死者埋葬在居住區附近的氏族公共葬地。為了便於靈魂的進出,甚至在葬小孩子屍體的陶灌上面要開個小孔,作為靈魂的通道。

進入文明社會後,喪葬制度受到高度重視,並進一步完善化。《左傳》成公十三年說:"國之大事,在祀與戎"。孔子在集結夏商周喪葬制度基礎上,提出治理國家應該特別看重"民、食、喪、祭",四個件大事。其弟子曾子發揮孔子的喪葬思想說:"慎終追遠,民德歸厚。"(《論語學而》)"慎終"就是要正確慎重地對待的死亡人,突出的是喪葬之禮;''''''''追遠"就是在內心懷念已經逝去的人,繼承他的事業、思想和道德,強調的是祭祀。"民德歸厚"是要使人們的道德歸於淳厚,這是"慎終追遠"的目的。傳統喪葬制度長期運行,以及它與人們的信仰和心理上的深層次契合,再加之儒家和歷代統治集團大力推崇,就形成了中國古代的喪葬制度。

中國古代喪葬制度蘊涵豐盈,形式複雜繁瑣。《儀禮》記載,周代士人的喪禮有始死復、楔齒、綴足、奠幃堂、使人赴君、屍在室,主人以下哭位、君遣人吊禭、為銘、沐浴飯含、陳小斂衣、大斂、殯、大斂奠、成服、朝夕哭奠、筮宅兆、視槨、視器、卜葬日、出殯、窆柩、祭后土、回靈等20多道程式,並且每一道都有嚴格的時間規定。與此相應,還有喪服制度和墓地制度。喪服制度根據與死者血緣關係的遠近分為斬縗、齊縗、大功、小功、緦麻5個等級,服制等級的不同,服喪時間的長短也不一樣。公墓和邦墓是中國古代墓地制度的典型形式,邦墓是國人的墓地,由墓大夫掌管;公墓是貴族的墓地由冢人掌管。由於公墓是貴族的墓其墓葬的排列順序也有嚴格的規定的。《周禮春官》記載:"冢人,掌公墓之地,辨兆域而為之圖。先王之葬居中,以昭穆為左右;凡諸侯居左右以前,卿大夫、士居後,各以其族。"由於時代久遠,有關記載比較籠統,公墓昭穆之序的具體情況也模糊不清

墓室和墓地建築

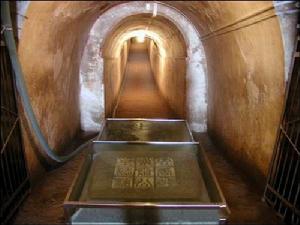

永泰公主墓

永泰公主墓墓穴也稱墓壙,有豎穴、橫穴之分。豎穴是從地面一直往下挖掘而成的 土坑,橫穴是先掘到地下一定深度,再橫向掏挖而成的洞室。不管是豎穴、

橫穴,如果在墊土起墳後,使安放棺木和隨葬品的墓穴仍能保持一個空間, 就形成了墓室。墓室是墳墓的地下部分,就結構而言,除土室外,還有磚室、石室、木槨室等,其形制和規模則隨時代和墓主身份的差異而有所不同。

早期的墓室除少數帝王顯貴或用木石外,一般都是土室。大約從戰國晚期起,出現了用大塊空心磚砌築的墓室,這種空心磚墓在西漢頗為流行。東

漢和魏晉南北朝時期用小型磚砌築的券頂磚室墓最為常見。三國時烏程(今浙江湖州市)人吳逵家中父母兄嫂等13 口人在災荒之年餓病而死,他和妻子 九死一生僥倖存活,而家徒四壁,已成赤貧。吳逵夫妻白天給人當僱工,晚上伐木燒磚,經過一年的辛苦,終於修築了多座磚室墓,埋葬了全部親屬。

永泰公主墓

永泰公主墓這說明即使是貧家小戶,也要千方百計燒磚造墓。磚室墓直到近代,仍被廣泛採用。石室墓在東漢魏晉南北朝有一定程度的流行,歷代帝王陵墓基

本上也都是石室結構。木槨室墓則多見於戰國至西漢前期。一般小型墓葬的墓室往往只能容納一兩口棺木(西漢中葉以後夫婦合葬已成為普遍的習俗常見同一墓室先後葬入夫婦兩棺的現象),而大型墓葬墓室則高大宏敞,或分為數室,裝飾種種彩繪壁畫、石刻浮雕。不同時代的墓室雖然各有點,但有一點是相同的,那就是無不有意模仿現實生活中的宮室房屋。

永泰公主墓

永泰公主墓據《儀禮》所述,先秦家室主要建築的基本形式是坐北朝南,分成前後兩部分,前部中央為堂,是日常起居、接待賓客、舉 行吉凶之禮的地方,堂前的空地為廷,堂東西兩壁為序,序外各有一個進深 與堂相同的狹長空間,又前後隔開,前為廂,後為夾。後世東西廂與堂脫離,向前突出,面積擴大,隔廷相對,稱為廂房。後部中央為室,室左右為房。室和房都是住人的地方,雖然由於時代、地域的不同和貧富有別,居室形式會有相應的變化,豐儉大小更是大不一樣,但前堂後室的總格局,大致相沿不改。即便是帝王諸侯的宮殿也分為前朝後寢。朝為人君接見臣下處理政務 的區域,寢為人君及其后妃家屬的生活區域,仍然是前堂後室的擴大。墓室的情況也是如此許多墓室明顯分為前後兩半,前半相當於“堂”,用來陳 放供桌和一些隨葬品,後半相當於“室”,用來置放棺木。一些大型墓葬的 墓室分室更多,也仍與傳統的居室制度相應,如河北滿城發現的西漢中山靖王劉勝墓,其墓室分為中室,後室和兩個耳室,後室由迴廊迴繞。可以看出,後室為“室”,中室為“堂”,而兩個耳室則相當於左右“廂”。 又如北京昌平明神宗定陵的墓室由5 個高大的拱券石室組成,分別為前殿、中殿、後殿和東配殿、西配殿,前後進深達87 米,堪稱地下宮殿。後殿相當 於“室”,兩個配殿(配殿本來準備用來安放兩個皇后的棺木,後因故未用, 帝後的棺木都集中在後殿)相當於“房”或“廂”,中殿安放供桌,正是“堂”, 而前殿則是“廷”的象徵。

.墓碑

《說文》對碑字下的定義是“豎石也”。碑可以立在庭院中測量日影長 短,用作計時工具,也可立在門外用作拴牲口的樁子。先秦古書提到的碑,

無字碑

無字碑都是指這一類長條型的豎石。當時下葬,也在墓穴四角或兩邊樹碑,碑的上端鑿有圓孔,叫做穿,以穿為支點並控制平衡,用繩索慢慢地懸棺而下。這 種用來下棺的碑有木製的,也有石制的。棺木放入墓穴後,碑也隨之埋入墓 中。從西漢末年開始,有人把石制的碑立在墓前,既不埋於墓中,也不在下 葬後撤除,而且在石碑上刻下墓主的官爵姓名,這就成了墓碑。早期的墓碑 上部仍有穿,頂端或作方尖形,稱圭首,或作圓弧形,刻上雲氣圖案,稱暈首。東漢時墓前立碑蔚成風氣,許多墓碑除刻有墓主官爵姓名外,還刻上介紹墓主家世生平事跡並加以頌揚的長篇文字,碑陰則詳列立碑人的姓名。晉代由於墓碑“既私褒美、興長虛偽、傷財害人”,一度曾予禁止。唐宋時準許一定級別的官員墓前立碑。碑首稱碑額,刻有螭(chī,無角的龍)、 虎、龍、雀等圖樣,碑身下還有碑座,稱為趺。當時規定五品以上墓碑為螭首龜趺,高度不得超過九尺,七品以上墓碑為圭首方趺,高四尺。明清時更把墓碑的形製作為體現墓主身份的標誌,規定更為細緻:一品為螭首龜趺,二品為麒麟首龜趺,三品為天祿、辟邪(傳說中的兩種神獸)首龜趺,四至七品為圓首方趺,圓首的碑又稱碣。碑身、碑首的高度、寬度以及趺座的高度也都有等差,最高等級的墓碑通高達一丈六尺。原則上庶人墓前不許立碑碣,但這種禁令並未嚴格執行,所以一般人死後墓前大多立有石碑,只是體小制陋,又無趺座而已。

石雕群

在墓前神道兩側排列石雕人像、動物像、傳說中的神獸像等,也是用來顯示身份的。“所以表飾故壟,如生前之儀衛耳”。這種墓前石雕群最 早出

乾陵

乾陵現於西漢。漢武帝時名將霍去病墓前石雕至今尚存,除一般的動物像外,還有力士抱熊、馬踏匈奴等造型,這同當時把他的墳丘築成祁連山的形狀一 樣,有紀功表彰的意義。東漢時貴族官僚墓前排列的石獸,不僅有大小多少的不同,而且種類也有差別。墓前石人,原本是用作墓主的警衛。

二世紀中葉,樂安太守麃(piǎo)季長墓前兩個石人的胸前分別鐫有“漢故樂安太守 麃君亭長”和“府門之卒”字樣。東漢時,太守一級官員的衙署正門由亭長 和門卒護衛。這種石人,後來有個專名,叫做“翁仲”,象徵墓主生前的侍從。種種石獸,則叫做“石像生”,體現著墓主高貴的地位。

唐代的制度是:三品以上官員墓前可置石人、石羊、石虎各2 件,成對排列;四、五 品官員只能置石人、石羊各2 件,六品以下不得置。宋代三品以上可置石人、石羊、石虎、石望柱

乾陵

乾陵各2 件,四、五品可置石羊、石虎、石望柱各2 件。明 清兩代規定:二品以上置石人、石馬、石羊、石虎、石望柱各2 件;三品置 石虎,石羊、石馬、石望柱各2 件;四品置石虎、石馬、石望柱各2 件;五品置石羊、石馬、石望柱各2 件。至於帝王陵墓神道兩則排列石雕群,名目繁多,宏偉精美,是臣下無法比擬的。

如唐高宗和武則天合葬的乾陵(在今陝西乾縣北)除望柱1 對外,還有飛馬1 對、朱雀1 對、立馬5 對(原都有牽馬人)、武士10 對、獅子1 對、又有少數民族首領石像61 尊。明成祖長陵(在今北京市昌平)的神道長達800 多米,兩旁列有獅子、獬豸(xièzhì 傳說中的一種獨角獸)、駱駝、象、麒麟、馬各4 件,二立二蹲,兩兩相對,(,) 又有武將、文臣、勛臣各2

對,共32 件

喪服的起源和喪服制度的形成

乾陵

乾陵人死後其親屬要在一定時間內改變通常的服飾,這種禮俗起源很早。許多民俗學家認為,喪服的最初意義在於表示某種禁忌。原始社會的先民出於

對鬼魂的恐懼心理,擔心死者會降禍作祟,為了不被鬼魂辨識,免遭災禍, 在辦理喪事時往往披頭散髮,以泥塗面,衣著也同平時大不一樣。到後來隨著倫理觀念的進步,喪服的意義也逐漸演變為主要表達對死者的悼念和居喪者失去親人的悲痛心情的一種形式,即所謂“飾情之表章”。

中國古代典籍所稱喪服,是“天子以下,死而相喪,衣服、年月親疏隆 殺之禮”,不僅指居喪者的服飾,還包括居喪的時間和居喪期間生活起居的特殊規範。凡此種種,又以居喪者與死者的血緣關係的親疏而有或重或輕,或長或短,或繁或簡的隆殺之別。唐代經學家孔穎達在《儀禮·喪服》 疏中對這種喪服制度的形成作過這樣的表述:“黃帝之時,朴略尚質,行心喪之禮,終身不變”,“唐虞之日,淳樸漸虧,雖行心喪,更以三年為限”, “三王以降,澆偽漸起,故制喪服,以表哀情”。其中雖有後世儒家的塗飾之詞,但指出喪服制度的形成是在已經進入階級社會的三王(夏禹、商湯、 周文王)以降的世代,並且經過了一個長期的過程,則大致不誤。喪服一詞, 最早見於《書·康王之誥》,這篇西周前期的文獻提到成王去世,其子康王繼位,在即位典禮上,康王穿著王者的服飾,麻冕黼裳,接受諸侯群臣的朝賀。典禮完畢,“王釋冕,反(返)喪服”,按照制度為父親服喪。

周承殷制,西周的喪服制度可能是繼承了殷人的某些遺規而有所發展,特別在別親疏,分嫡庶,強調等級層次方面作了較大的改革,使之與嚴密的宗法制度相配合。春秋時期,雖然各諸侯國的情況不盡一致,但總的趨向是喪服制度更加細密完整,與宗法制度的關係更加密不可分。春秋文獻,喪服之稱已屢見不鮮,對喪服制度的具體內容,也留下了許多記載。如《左傳·襄公十七年》記晏嬰為父服喪:“齊晏桓子卒,晏嬰粗衰斬,苴絰、帶、杖,菅屨,食鬻,居倚廬,寢苫,枕草。”這裡所說的居喪期間的服飾及飲食起居事宜,與後世居父喪所用的最重的服制完全相同。《論語·陽貨》記孔子與宰我有關父 母之喪的問答,孔子說:“三年之喪,天下之通喪也。”所言喪期,也與後世服制一致。春秋戰國時的喪服制度由儒家整理歸納並予以理想化,在《儀禮·喪服》中有集中詳盡的反映。儒學是戰國時的顯學,漢代以後又取得了一家獨尊的地位,儒家所倡導的以《儀禮·喪服》為準則的規範化的喪服制度藉助政治的力量,在漫長的封建社會中得到普遍的推行,被歷代王朝列入法典,其間雖然個別地方略有改訂,就其大體而言,可以說是始終一貫,而且作為傳統倫理的重要表現形式,植根於民間,對社會生活產生了巨大的影響。

喪服的等級——五服

乾陵

乾陵《儀禮·喪服》所規定的喪服,由重至輕,有斬衰(cuī)、齊(zī)衰、大功、小功、緦(sī)麻五個等級,稱為五服。五服分別適用於與死者親疏

遠近不等的各種親屬,每一種服制都有特定的居喪服飾、居喪時間和行為限 制。

斬衰

這是最重的喪服,適用於子為父、未嫁之女為父、嫁後因故復從父居之 女為父,嗣子為所嗣之父、承重孫為祖父,妻妾為夫,父為長子。明清二代, 規定子(包括未嫁之女及嫁後復歸之女)為母(包括嫡母、繼母、生母)也服斬衰。子女為父母服最重之喪,這容易理解,妻妾為夫也不難理解,因為這都是以卑對尊,但父為長子卻是以尊對卑,為什麼要服斬衰呢?長子指嫡妻(正妻)所生的第一個兒子,如嫡妻無子,則“有嫡立嫡,無嫡立長”, 可在妾所生之子中立最年長的一個為長子。長子是家族正統所系,同被稱為庶子的其他諸子相比,具有特殊的地位。“父為長子”,這裡所稱的父,必須本身就是長子,是上繼父、祖、曾祖、高祖的正嫡,他的長子將來要繼承正嫡的地位,是先祖正體的延續,承受宗廟付託重。在這種情況下,長子先死,父為之服重喪,一則表示為自己的宗族失去可以傳為宗廟主的重要人物而極度悲痛,二則表示對祖宗的尊敬。秦漢以後,隨著典型的宗法制度的瓦解,斬衰中父為長子服重喪這一項,一般說來也就不再實行了。

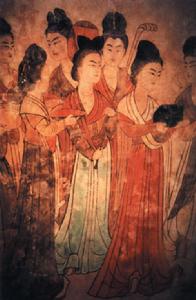

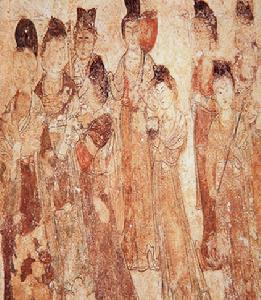

永泰公主墓

永泰公主墓持斬衰之服者,在三年喪期中的飲食起居日常行為也有制度規範。飲食 方面,《禮記·間傳》說:“斬衰三日不食。”《問喪》說:“親始死.. 水漿不入口,三日不舉火,故鄰里為之糜粥以飲食之。”就是說首先要絕食 三天,到既殯以後,可以“食粥,朝一溢(1 升的1/24)米,莫(暮)一溢 米”;百日卒哭以後,可以“疏食水飲”;一年小祥以後,可以“食菜果”; 二年大祥以後,可以用醬醋調味;喪滿服闋,禫祭以後,才能飲酒食肉。但也有變通之處,《禮記·曲禮》說:“有疾則飲酒食肉,疾止復初。.. 五十不致毀,六十不毀,七十唯衰麻在身,飲酒食肉處於內。”

居喪期間身 有疾病或年事已高,為了避免身體毀傷,不能從頭至尾辦完喪事,陷於“不 慈不孝”,允許增加營養以保護健康。在居處方面,規定在未葬以前,孝子要“居倚廬,寢苫枕塊”,“寢不脫絰帶”。倚廬是靠著門外東牆臨時搭建的簡陋棚屋,苫(shān)為草墊,塊指土塊。既葬以後,孝子所居倚廬的內壁可以塗泥擋風。百日卒哭以後,可以對倚廬稍加修整,並鋪設不納頭的蒲草蓆。一年小祥,才拆除倚廬,在原處改建小屋,用白灰塗牆,稱為堊室, 居於其中,並鋪用普通寢席。二年大祥,復居正寢,但仍不能用床。直到服 喪完畢,才一切如常。婦女居斬衰之喪,則不必居倚廬和寢苫枕塊。其他方 面,規定在未殯之前,孝子要哭不絕聲,“晝夜無時”,既殯以後,要一朝 一夕哭兩次。以後在整個喪期中,“思憶則哭”。至於不得婚娶,不得 赴宴,不得聽音樂,不得遊戲笑謔等,更是理所當然。還有三月不沐、在大 祥移居正寢之前夫婦不得同居等要求。總之,為了表示哀痛之深,持斬衰之 服者在居喪期間要過極不正常的生活。

《禮記·三年問》說:“創鉅者其日 久,痛甚者其愈遲。三年者,稱情而立文,所以為至痛極也。斬衰,苴杖、 居倚廬、食粥、寢苫、枕塊,所以為至痛飾也。”事實上這許多瑣細而苛刻 的規定一般人很難完全做到,後世也多有變通。“居倚廬、寢苫枕塊”,只 是名義上的禮節,飲食之類,更難限制。但居喪盡哀,仍是普遍的倫理要求, 形毀骨立,扶而能起,杖而能行,被認為是孝心的體現。孝子們向親友分發 訃告,也每自稱“稽顙泣血,匍匐苫次”。

東漢以後,服斬衰之喪者如是現任官員,必須離職成服,歸家守制(守 喪),叫做丁艱或丁憂。父喪稱丁外艱或丁外憂,母喪稱丁內艱或丁內憂。

至喪期結束,才能重新復職。在特殊情況下,皇帝以處理軍國大事的需要為 理由,不讓高級官員離職守制,稱為奪情,但遵旨依舊任職視事者往往被攻 擊為有悖人倫,要承受極大的輿論壓力。在科舉時代,士子遇斬衰之喪,在 喪期內也不得應考。如得到父母亡故訊息故意隱瞞,不離職奔喪,叫做匿喪, 被發現後,會受到嚴厲處分,而且為人們所不齒。

.

齊衰

這是次於斬衰的第二等喪服,本身又分四個等級:齊衰三年,齊衰杖期 (jì),齊衰不杖期,齊衰三月。 齊衰三年適用於在父已先卒的情況下,子及未嫁之女、嫁後復歸之 女為母,母為長子。父母雖然同為子女的生身之親,但在宗法社會中,父為 一家之長,父母的地位是不平等的。又因為男女不平等,夫為妻只服齊衰杖期,父在而母卒,其子所服不能重於父親,也只能跟著服齊衰杖期;如果父 已先卒,則可以加重喪服,但仍為父的余尊所厭(yā,壓降、降低),所以 服次於斬衰一等的齊衰三年。對繼母的喪服,與親生母相同,這是由於繼母 與自己雖無血緣關係,但她是父親的正式配偶,地位與親生母一樣,所謂“繼 母如母”,服制也就沒有區別。唐玄宗時制定《開元禮》,把對母親(包括 嫡母、生母、繼母、嗣母)的服制改為不管父在、父不在,一律齊衰三年, 明代以後又加重為斬衰三年,與父喪完全一致。至於母為長子,是根據母從 於父的原則,但《喪服》所定子為母只服齊衰,母對長子當然不能更重於此, 所以也低於父為長子一等,定為齊衰三年。明代以後,母為長子改為齊衰不 杖期。

齊衰三年的全套喪服是: 疏衰裳、齊,牡麻絰,冠布纓、削杖、布帶、疏屨。

乾陵

乾陵疏有粗意,疏衰裳是用每幅四至六升的粗麻布製作的,較斬衰所用略細。齊謂衣邊經縫緝而顯齊整。牡麻絰是用不結子的雄麻的纖維織成的粗麻布帶子,也包括首絰、腰絰兩種。喪冠所用麻布也較斬衰略細,並以麻布為纓, 叫冠布纓。杖用桐木製作,叫削杖。布帶為麻布所作,用如絞帶。疏屨也是 草鞋,但用細於菅草的藨(piǎo)草、蒯草編成。婦女則無冠布纓,代以布 總和用柞木製作的惡笄,仍梳髽,其餘同男子一樣。

齊衰三年喪期也是名為三年,實際上二十五月(一說或二十七月)而畢。 齊衰杖期適用於父尚在世的情況下,子、未嫁之女、已嫁復歸之女 為母,夫為妻。父在為母僅服杖期,是因為“資於事父以事母而愛同。天無 二日,士無二王,國無二君,家無二尊,以一治之也”。(41)但為父斬衰三 年、為母僅齊衰杖期,總嫌輕重不當,“孝子心有不安”,如前所述,後世 對這一規定有所變動。夫為妻齊衰杖期,和妻為夫斬衰三年,服制上的不平 等也十分明顯,這也反映了婦女低下的社會地位。此外,對因故被父親單方 面離棄的生身之母,則不論改嫁與否,也不論父在、父不在,也是齊衰杖期 之服。 齊衰杖期喪服與齊衰三年完全相同,所不同的只是喪期較短,僅為一年。

齊衰不杖期適用於為祖父母、伯叔父母、兄弟、未嫁之姐妹、長子 以外的眾子以及兄弟之子。此外,祖父母為嫡孫、出嗣之子為其本生父母、 已嫁之女為父母,隨母改嫁之子為同居繼父、婦(兒媳婦)為舅姑(公婆)、 為夫之兄弟之子,妾為女君(夫的正妻)也服齊衰不杖期。舊時宗法制度認 為,女子一旦出嫁,就脫離了父親的宗族,而加入丈夫的宗族,“婦人有三 從之義,無專用之道,故未嫁從父,既嫁從夫,夫死從子。故父者,子之天 也。夫者,妻之天也。婦人不二斬者,猶曰不二天也”。婦女不能有兩 重服斬衰之喪的關係(“不二斬”),所以已嫁和未嫁有很大區別,已嫁婦 女就不再為父母服三年重喪了。所謂繼父,有兩種含義,一是指出繼之父, 即嗣父,一是指母親再嫁的後夫。這裡講的同居繼父,指後一種關係。因為 隨母改嫁,與繼父同居,受其養育之恩,所以雖無血緣關係,也為其服喪。 如不隨母改嫁,則不必為繼父服喪。婦為舅姑的喪服,後世改為與子為父母 一樣,加重為斬衰三年,這是“既嫁從夫”原則的進一步落實。 齊衰不杖期的喪期與齊衰杖期沒有區別,都是一年,喪服則有兩處不同, 一是不用杖,二是改疏屨為麻布製作的麻屨。

齊衰三月適用於為曾祖父母,高祖父母。此外,一般宗族成員為宗 子,也是齊衰三月之服。在宗法制度下,大宗宗子作為祖先的繼體,宗族的 象徵,是全體家族成員宗奉的對象,宗族成員即使與宗子的血緣關係已相當 疏遠,也要為之齊衰三月以表示尊祖敬宗。

齊衰三月喪期很短,僅為三月,喪服與齊衰不杖期基本一致,只是改用 麻布製作的麻屨為用細麻繩編成的繩屨。

對服齊衰之喪者,喪期內的飲食起居,也有一定的規範。齊衰三年也是 重喪,其要求與斬衰三年大致相同,只是飲食方面改初喪三日不食為二日不

食,以示稍輕。齊衰杖期、不杖期則是初喪三餐不食,然後疏食水飲,不食 菜果。杖期者終喪不食肉、不飲酒;不杖期者三月既葬之後可以食肉飲酒, 但不能與人會飲共食。居處方面,除齊衰三年也有倚廬之制外,其餘一律居 堊室,但不杖期者三月之後可以復歸正寢。齊衰三月與杖期、不杖期差別不 大,但喪期既短,三月之後,就一切如常了。

大功

乾陵

乾陵又次於齊衰一等,適用於為從父兄弟(伯叔父之子,即堂兄弟),已嫁 之姑母、姊妹、女兒,未嫁之從父姊妹(伯叔父之女,即堂姊妹)及孫女,嫡長孫之外的眾孫(包括未嫁的孫女),嫡長子之妻。此外,已嫁之女為兄 弟及兄弟之子(侄),已嫁、未嫁之女為伯叔父母、姑母、姊妹,妻為夫之 祖父母、伯叔父母以及夫之兄弟之女已嫁者,出嗣之子為同父兄弟及未嫁姊 妹,也都是大功之服。

大功的喪期為九個月,喪服為布衰裳,牡麻絰,冠布纓,布帶,繩屨。 這裡的布是指稍經鍛治的熟麻布,較齊衰用的生麻布細密。婦女不梳髽,布總亦用熟麻布。 居大功之喪者初喪三餐不食,葬前居於堊室,疏食水飲,不食菜果,三 月既葬,可食肉飲酒,復居正寢。

小功

又次於大功一等,適用於為從祖父母(父親的伯叔父母),堂伯叔父母 (父親的堂兄弟及其配偶),從祖兄弟(父親的堂兄弟之子),已嫁之從父

姊妹及孫女,長子外的諸子之妻,未嫁之從祖姑姊妹(父親的伯叔父之女及 孫女),外祖父母、從母(姨母)。此外,妻為娣姒(妯娌)、夫之姑母、 姊妹,出嗣之子為同父姊妹之已嫁者,也服小功。

小功喪期為五個月,其服飾是布衰裳,澡麻帶,絰、冠布纓,吉屨無絢 (qú)。小功所用的麻布較大功更細。所謂澡麻,是指經過洗滌的較白的麻。 吉屨即日常所穿的鞋,絢是鞋鼻上的裝飾,用以系帶,小功是輕喪,不必專 備服喪用的鞋,吉屨去絢即可。

緦麻

這是最輕一等的喪服。適用於為族曾祖父母(祖父的伯叔父母)、族祖 父母(祖父的堂兄弟及其配偶)、族父母(祖父的堂兄弟之子及其配偶)、

乾陵

乾陵族兄弟(祖父的堂兄弟之孫),從祖兄弟之子,曾孫、玄孫,已嫁之從祖姑 姊妹,長孫之外的諸孫之妻,姑祖母,姑表兄弟,舅表兄弟,姨表兄弟,岳 父母,舅父、女婿、外甥、外孫。此外,妻為夫之曾祖父母、伯叔祖父母、 從祖父母、從父兄弟之妻,也都有緦麻服。

緦麻喪期僅為三個月。當時用來製作朝服的最細的麻布每幅十五升,如 抽去一半麻縷,就成為緦。因為其細如絲,正適宜用作最輕一等的喪服。

小功及緦麻在五服之中屬於輕喪,要求居喪者初喪之時兩餐不食或一餐 不食,喪期內不飲酒食肉,但不作嚴格規定,仍居正寢,並可用床。

對斬衰三年、齊衰三年、齊衰杖期、齊衰不杖期、大功、小功的喪服, 還有受服的規定,也就是在居喪一定時間後,喪服可由重變輕。三年之喪,其間受服五次,大功、小功喪期較短,僅受服一次。服制變除辦法十分繁瑣, 這裡就不多說了。

還應該提到的是,《儀禮·喪服》規定對未成年去世的宗族成員另有一 套服喪等級,分為殤大功九月、殤大功七月、殤小功五月三種。鄭玄說:“殤者,男女未冠笄而死,可哀傷者。”所謂未冠笄,是指未滿二十歲。據 《儀禮·喪服傳》,“年十九至十六,為長殤;十五至十二,為中殤;十一 至八歲,為下殤;不滿八歲以下,皆為無服之殤”。宗族成員未成年死亡, 就依其血緣關係的親疏,並分別長殤、中殤、下殤的不同情況,決定服制的 輕重,但即使最親的子女、弟妹、叔父、姑母,其長殤也只服大功九月,總 的原則是輕於成人。

喪服的制定主要考慮宗族關係,但在西周、春秋,君統和宗統往往是一 致的,所以《喪服》中還規定了諸侯為天子,大夫、士、庶人為君(此指諸

侯),公、士、大夫之眾臣(仆隸)為其君(此指主人)的不同喪服。後世 帝王去世,在一定時間內,國內禁止婚娶和一切娛樂活動,全體臣民都要為 之服喪,稱為國喪。奴僕為主人服喪,也被看作是天經地義的事。

喪服制度與宗法制度的關係

上述喪服的等級差別,清楚地顯示了如下特點:

乾陵

乾陵1.父系、母系有別一個男子的親屬包括父親方面的父黨,母親方面的 母黨和妻子方面的妻黨。父黨為宗族、宗親,母黨為外親,妻黨為內親。在父權社會中,只重宗族、宗親,不重外親、內親,血統更是只論父系,如清 代學者崔適所說,“由父之父遞推之,百世皆吾祖也。由母之母而遞推之, 三世之外有不知誰何者矣”。體現在喪服制度中,就是對父系親屬的服 喪範圍十分寬泛,直系親屬上至高祖父母下至玄孫,旁系包括高祖父所傳全 體宗族成員,無不有服。母系卻只對外祖父母、舅父、姨母及姨表、舅表兄 弟有服,而且服制比父系對等的親屬輕得多,如為祖父、伯叔父都是齊衰不 杖期,而為外祖父僅是小功,對舅父僅是緦麻。

2.親疏有別喪服制度偏重父系,五服的輕重也主要體現父系宗親之間 親疏不等的血緣關係。血緣愈親的服制愈重,血緣愈疏的服制愈輕。如同父兄弟重於同祖的從父兄弟,從父兄弟重於同曾祖的從祖兄弟,從祖兄弟重於 同高祖的族兄弟。根據五世親盡的原則,從本身算起,往上往下有服之親都 只推到第五代,高祖的兄弟及其子孫後代只是同姓之親,但已出五服範圍, 就無需為之服喪了。

3.男女有別喪服制度中男女的不平等是十分明顯的。如夫妻之間,妻 為夫服最重之喪斬衰三年,夫為妻則只服齊衰杖期。同樣,妻為夫之父母所

服之喪要大大重於夫為妻之父母。又如父母都是生身之親,但《喪服》規定 為父斬衰三年,為母是齊衰三年,如果父親還在世,只能服齊衰杖期。另外, 對本族中已經出嫁的女性成員,服制都較其兄弟為輕。

乾陵

乾陵4.嫡庶有別古代允許多妻,但正妻只能有一個,余者為妾。妻、妾的 地位尊卑不同,有嚴格的區別。《喪服》規定妾為妻服齊衰不杖期,妻為妾 則無服。妾之子以父之正妻為嫡母,要服三年重喪,而正妻所生的嫡子則不 用為被稱作庶母的父之妾服喪(後世改為服齊衰不杖期)。作為祖先繼體的 長子、嫡孫具有特殊的地位,這在喪服制度中也有反映,父為長子、祖父為 嫡孫所服之喪都較被稱作庶子、庶孫的其他子孫要重。為宗子、宗婦服喪要 重於同等之親,是為了表示對先祖正嫡的特殊尊重,這也是嫡庶之別的一種 體現。

父系、母系有別,親疏有別,男女有別,嫡庶有別,凡此完全符合宗法 制度的原則。喪服制度既是宗法制度的表現形式,又反過來使宗法制度更加嚴密,二者之間有著不可分割的關係。戰國秦漢以後,西周春秋時的宗族組 織漸次破壞,宗子之法不行,但無論是封建社會前期的強宗大族門閥制度, 還是封建社會後期以祠堂族權為特徵的家族制度,都仍然帶有濃厚的宗法色 彩。被儒家經典規範化、理想化的先秦喪服制度,在新的歷史條件下,仍得 以長期維持,只在小範圍內有細節上的變動,其影響在一些農村至今尚未完 全消失。