基本信息

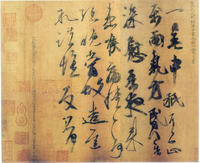

【名稱】新月帖 .

.【作者】王志

【書體】行楷

【時代】南朝梁代

【摹搨】唐代

【材質】硬黃紙本墨跡

【規格】6行,37字

《喉痛帖》又稱《一日無申帖》,為《萬歲通天帖》叢帖第十帖。南朝梁王志書。

法帖內容

原文一日無申①,只有正屬雨氣方昏

雨氣圖

雨氣圖②,得告,深慰。吾夜來患喉痛,憒憒③,何強,晚當故造遲敘談。惟反,□④月。

註解

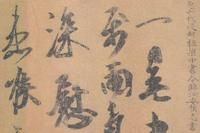

①申:表明,表達。 《喉痛帖》局部

《喉痛帖》局部②昏:暗而無光。

③憒憒:煩亂;紛亂。《素問·至真要大論》:“厥陰之勝,耳鳴頭眩,憒憒欲吐,胃鬲如寒。”張介賓註:“憒憒,心亂也。”

④此字不識。

其他

題簽:臣六代從叔祖梁中書令臨汝安侯志書。書法賞析

字勢行氣《喉痛帖》不拘成法、大膽潑辣。通篇觀之,結字險峻,上窄下寬,左右拉開距離,形成強烈的對比。筆畫忽粗忽細,章法茂密,楷、行、草相雜,別具一格。既傳承二王筆法,又流露出自我創新的意識。信札開篇的“一”字較輕細,其後的“申”字粗壯有力,豎畫勁健,收筆見枯,給人“燥裂秋風,潤含春雨”之感,顏真卿《祭侄稿》中有用筆與此處相像。“屬雨氣方”連續四字極粗重,沒有刻意用細筆來作變化。不過,“氣方”二字連筆不必要,“方”字筆畫少,連筆累贅。故評者在稱讚王志創作膽識高、氣勢足的同時,也指出其用筆失於粗野。自“吾夜來”起,逐漸進入創作狀態,“來患”二字筆畫細且為草法,此後連筆漸多,字形簡約,到最後一列,字形極為放浪,體現出不流於俗的匠心。從字形大小來看,“告”和“慰”字大小懸殊相差七八倍。筆畫粗細的對比,見證了創作時的激情與速度。

雄奇險峻

書法極見雄奇。觀其用筆,筆勢恣肆險峻,縱放多姿,而不欲收斂含蓄。行筆以按為主,間有提頓,因而筆畫粗細間插,易顯光輝神采。收筆多放鋒,與下一字相連,似亦並不甚注意輕轉牽絲,甚至寫如筆畫之著墨。字形偏稍縱長,然氣勢豪雄,雖務向中間聚攏,然神勢極能向左石展示其開闊之意態。字大小不一,整篇錯落參差,饒有情致。第一字“一”,竟輕筆一勒,最後一行之首“敘”字亦著力甚輕,可謂兩頭清爽,中間濃重,整體看來渾然一致,讀乏只覺氣雄神壯,似可從中獲取多少鼓舞。其字雖也像以獻之為宗,但又與王慈者不同。一取其弛張,一取其嚴謹,真是各得其求。學書過於疏散者,可多從此帖探索其奧趣。情感表達

看到王志的《喉痛帖》,令人聯想到唐代張旭的《肚痛帖》,都是書家描述自己身體狀況的手札。書之妙道,關乎性情,一顰一笑,皆可為書。流傳後世的書法佳作,常常是一些不經意的手札,《喉痛帖》便是一例。台灣學者蔣勛在《手帖:南朝歲月》一書中,則以散文的語言描述《喉痛帖》:“《一日無申帖》(《喉痛帖》)是《萬歲通天帖》的壓軸之作,比起王慈的書法,弟弟王志更緊斂俊挺,短短一篇書帖,像一瓣一瓣花片綻放,燦爛奪目,他從王獻之得到鼓勵,可以更揮灑出生命的青春之美了。冬日寒涼,拿出《一日無申帖》會特別細讀幾行字——‘正屬雨氣方昏,得告,深慰。’字與字間許多牽絲連貫,是獻之‘一筆書’的精神。‘吾夜來患喉痛,憒憒’八個字,線條的爽利速度,變化萬千,仿佛千百年前身體上的痛,心境的喟嘆,都在紙墨中。”書法評價

作為書家,最可貴之處是必須具備“恨二王無臣法”的創新意識。從這個角度來看,對《喉痛帖》手札中因運筆、氣勢不足而缺乏韻籍的現象,應持理解態度。在書法史上,王志能憑手札書史留名,自有其過人處。《喉痛帖》全篇逸筆草草、反差強烈,最終復歸於朴,凸顯了晉人瀟灑出塵的風範。這一切,都在一件手札中展露出來。觀之,有如對至尊之感,宋代的米芾得益於此帖良多。在創造性方面,王志超越其父王僧虔和其兄王慈,在這一點上和王獻之相類似。與同時代書家的札帖相比較,《喉痛帖》此帖不拘成法、大膽潑辣。作者簡介

王志,字次道,琅玡臨沂人。生卒年不詳。南齊王僧虔次子,王慈弟。拜駙馬都尉,梁初位散騎常侍,中書令,遷丹陽尹。累官至散騎常侍、金紫光祿大夫。謚安。《梁書》卷二十一《王志傳》云:“志善草隸,當時以為楷法,徐希秀常謂志為‘書聖’”。唐竇臮《述書賦》卷上以王志與兄王慈(字伯寶)並論,云:“伯寶、次道,並資義訓。兄則雜而外兼,稟家君於己分。弟則纖薄無滯,過庭益俊。並能寬閒墨妙,逸速毫奮,比達士與君子,人不知而不慍。”傳世書跡有《一日無申帖》。相關閱讀

萬歲通天帖來歷《萬歲通天帖》又稱《王羲之一門書翰》、《王氏寶章集》。697年(唐萬歲通天二年),

.

.