發病機制

病因尚不明推測可能與遺傳因素有關;也有報導疑及本病是某些病原體感染所致認為與免疫因素有關;普遍認為周圍性面神經麻痹系因水腫波及到面神經管所致。

唇舌水腫-面癱綜合徵

唇舌水腫-面癱綜合徵該病的發病機制不明。據文獻報導可能的因素有:

1、有些病人為家族性發病,推測與遺傳因素有關。有報導系常染色體顯性遺傳伴不同的表達方式。

2、據Kesler等報導腫脹的唇部組織病理檢查證實為非特異性棘皮症及上皮下慢性炎症屬肉芽腫性質疑及本病是某些病原體感染所致

3、由於病情呈發作性有學者認為與免疫因素有關

4、還有報告認為系受機械刺激導致的神經血管性水腫

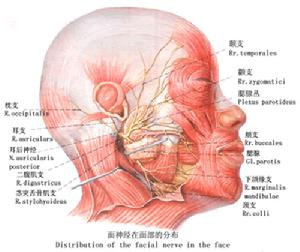

5、面神經常受累。普遍認為系面舌水腫波及到面神經管,使面神經受壓,從而出現周圍性面神經麻痹。

Melkersson氏綜合徵病理改變,一為肉芽腫型,表現為肉芽腫,為不同程度的慢性炎症細胞浸潤,血管周圍有Langhan氏巨型細胞;一為淋巴水腫型,表現為皮膚和皮下組織水腫,有淋巴細胞及漿細胞浸潤,甚至肌肉組織可被水腫和變性的結締組織所代替。面、口唇活檢為非特異性細胞內水腫,上皮增生,皮內淋巴血管擴張和血管周圍淋巴細胞、漿細胞、組織細胞浸潤。有人觀察到尚有另一種病理改變,表現為朗罕氏細胞散在分布的非增生性肉芽腫,而前者歸為水腫型,後者歸為肉瘤樣型。

臨床表現

1.多在青少年發病,無性別差異發病較迅速,常以口唇腫脹開始,有時可擴散到面頰頭皮無自覺疼痛,出現腫脹側面肌癱瘓有時伴味覺減退及聽覺過敏。上述臨床表現一般持續數天,面舌腫脹可自然消退,周圍性面神經麻痹也會逐漸好轉但舌面縱向裂溝仍將存在症狀可在數周數月後再次出現但復發時病變側不定。

2.檢查時除周圍性面神經麻痹及口唇腫脹外常可見舌面腫起或有較深縱向裂溝的舌體。這種舌面裂溝為本綜合徵的特徵性表現。

MRS多在兒童或青春期發病,顏面腫脹反覆發作為主要症狀(非凹陷性,常累及上、下唇、頰、舌、頦),間隔幾天、1周或數十年出現周圍性面癱和折皺舌,除此之外,還可表現為巨舌,舌肉芽腫樣變可轉為白斑甚至癌變。也有學者認為:患者常發病於10歲之前。無性別差異。14例中男女各半。只3例發生在10歲之前,14例都有輕重不同程度的雙側面神經麻痹,有皺襞舌者12例,有面部腫脹病史者9例。症狀表現在一側或雙側輕重不同程度的面神經癱瘓,一側或雙側的面部腫脹,皺襞舌。面神經癱瘓多發生在面部腫脹之前,有的發生在面部腫脹之同時或以後,面神經癱瘓在反覆發作之後乃持續存在。有的出現味覺喪失。當面神經癱瘓不完全恢復時,可出現MarinAmat氏綜合徵。

面部腫脹常突然發生,持續幾小時,長者可達3~4周。腫脹也反覆發作,2~3次復發之後可持續存在。面部腫脹之時,患者自覺發脹。面部腫脹常發生在上唇,以後波及下唇、舌、頰、頦、鼻、眼、瞼、齒齦、咽、軟齶、前額、頰部黏膜。可為一側,可為雙側。腫脹之唇可出現裂紋。

面部腫脹患者之皺襞舌乃與生俱來。正常人0.5%~5%有皺襞舌,Melkersson氏綜合征患者30%有之。舌之皺襞有者橫行,有者縱行。舌之乳頭可能萎縮,也可有味覺喪失者。

可伴有其他神經症狀,如視神經萎縮,眼球運動障礙,面部感覺障礙,聽力下降,吞咽困難等。有時可伴有其他部位的水腫以及淚腺唾液的分泌紊亂,味覺障礙,角膜炎,球後視神經炎,視網膜血管異常,眼球突出,三叉神經痛及偏頭痛等。尚可伴有低熱及輕度全身症狀。誘發因素為受涼、勞累、感染等。

應與Melkersson氏綜合徵鑑別之疾病,一為肉芽腫性唇炎,其病理改變二者相似,但肉芽腫性唇炎無腦神經受累之根據,亦無皺襞舌;一為蕈樣黴菌病,其面部亦有肉芽腫樣改變,少數患者也可有腦神經受累,但因其為淋巴瘤的一種,故在其他部位(如皮膚)可發生改變。

診斷檢查

唇舌水腫-面癱綜合徵

唇舌水腫-面癱綜合徵診斷:

診斷根據唇舌腫脹、面神經麻痹舌體縱向裂溝等表現,病程中可有復發。

鑑別診斷:

本病須與外傷、炎症及腫瘤等引起的面癱、唇舌腫脹鑑別。顱底攝片CT及MRI等檢查可鑑別。

實驗室檢查:

1、血及腦脊液常規檢查無特異性起病時血象可稍偏高

2、血糖、生化及免疫項目檢查如異常則有鑑別診斷意義。

3、基因檢測可能有診斷價值

其它輔助檢查:以下檢查項目如異常則有鑑別診斷意義。

1、腦電圖、眼底檢查

2、顱底攝片

3、CT及MRI等檢查

治療預防

本病目前尚無有效的根治方法,對症治療以改善局部循環,消除炎症水腫為主。症狀可自行消退也可使用中醫藥治療及理療。

近年來國外報導發病之初套用大劑量甲潑尼龍(甲基潑尼松龍)1.0g/d靜脈滴注,連續5~7天面部腫脹及周圍性面神經麻痹可迅速好轉可維持較長時間不復發,療效較好。

也可套用類固醇類藥物,同時輔以局部理療;對於較頑固者加用免疫抑制劑,均可收到較好療效。除此之外,對於高度腫脹者可行外科治療。麥角胺製劑及左鏇咪唑並卡介苗皮膚劃痕和CO2雷射擴束照射亦有一定療效。本病預後較佳。反覆發作之後,也可能持續存在面神經麻痹。

預後:本病預後良好,並不影響壽命及日常生活但可有復發。

預防:早期綜合治療減輕併發症。有家族因素者進行遺傳諮詢預防措施包括避免近親結婚攜帶者基因檢測。

面癱防治

唇舌水腫-面癱綜合徵

唇舌水腫-面癱綜合徵以毫針刺法,先針主穴,後針配穴,平補平瀉,10天一療程。主穴:按子午流注納甲法推算出患者就診時的開穴,取雙側。如92年4月25日9時就診,其時為辛日已時,按納甲法開然谷、陰谷二穴,此即為主穴。26日9時就診,則為壬日已時,開太沖穴,為主穴(依此類推,見納甲法表開穴)。

配穴:翳風、頰車、地倉、迎香、下關、水溝、承漿、陽白、攢竹、四白、巨。每次按病情選1~3穴。

中醫理論認為:面癱一證,多由脈絡空虛,風寒之邪乘虛侵襲脈絡,以致經氣阻滯,經筋失養,筋肌縱緩不收而發病,治當通經驅邪。子午流注針法,根據人體內氣血流注的盛衰規律,掌握時間,按時開取五輸穴,即隨氣血開闔而刺之,從而,起到推動經氣,促使氣血流通,驅除病邪的作用,屬全身整體療法。“夫開者針之必除其病”即此義。有人認為:此法臨床有療程短、取穴少、治癒率高、減少面肌痙攣及後遺症等優點。

2、頓退六部針法治療陳舊性面癱

頓退六部針法是結合傳統的提插補瀉和九六補瀉法總結出來的,同時,改六數捻針為六部退針,每部均滯針後重提不插,目的是要重瀉邪氣。本法適於陳舊性面癱病程較長,邪氣深入,偏於實證者,非重瀉不足以祛邪。

取穴:“面癱三針”,即頰車、翳風、陽白與絲竹空連線中點穴(經驗穴)。

方法:取28#、3.5寸毫針,頰車向地倉透刺,陽白與絲竹空中點處向下關透刺,翳風直刺(2寸左右)。於每穴內先刺到應刺深度後,分六部施術,先深後淺,每部先滯針,行頓退插提術,間歇性向外緊提針柄。六部施術完畢後,針尖再從淺層插向深層(或由所針穴處插向所透穴處),每隔5分鐘施術一次,20分鐘後出針。

“面癱三針”,其穴位於面神經分布的重點區域,刺激該類穴區,有利於支配神經的活躍。

3、面三針治療

面三針是盛燦若教授治療面癱的方法,對於三個月至半年而不愈的陳舊性面癱,有較好療效。

面三針定位與進針方法:

①目外眥直下1寸,沿皮橫刺,通過四白穴,進針1.5寸。

②地倉直下1寸,沿皮向頰車穴透刺,進針2.5寸~3.0寸。

③大迎穴向上斜刺,通過顴謬穴直達四白穴,進針3.0~3.5寸。

各穴留針30分鐘,出針後在顴謬穴拔罐,隔天治療一次。

陳舊性面癱,由於病程長,邪氣雖去,而氣血不足,則屬於虛證,此時無需每天治療,且針刺手法不宜過強,一般用補法。捻轉配合提插補法更好。面三針實為一針多穴透刺法,其選穴精當,有其獨特之處。

4、穴位注射法

方法 ( 1):取穴:“臼間”,位於口腔內上下大臼齒間的後壁黏膜處。

方法(2):用維生素B1100~200ug為主藥,患側乳突後疼痛者,發作期加入654-2注射液10mg

5、針挑法

取穴在患側內頰部黏膜上,相當於地倉穴的對應點“內地倉穴”,作為第一挑刺點,由此點沿咬合線向後挑兩個點,每點間隔0.5cm,然後在咬合線的上、下各0.5cm的平行線上,再於上述第一、二挑刺點間和第二、三挑刺點之間各挑刺一點,共挑七點。

方法病人先用3%硼酸水漱口,以清潔口腔。術者一手持長柄三棱針,另一手墊一塊消毒紗布,將病人患側唇頰部扯起並外翻,使其內頰部充分暴露,在上述各點上用三棱針以雀啄或挑刺,由淺而深,深度約1-2毫米,範圍約3毫米。每點挑刺20次左右,使其出血,並略有痛感為宜。挑刺過程中和挑刺完畢,用3%的硼酸水漱口,清潔口腔。若患側口唇內側黏膜上有怒張的小靜脈血管,可點刺放血。

6、刺絡放血法

部位耳背近耳輪處,明顯血管1根。

方法選好部位,揉搓2~3分鐘使其充血,常規消毒後,持高壓消毒過的刮臉刀片,以刃尖縱行垂直劃破血管,放血3~4ml,青壯年可放4~5ml;然後蓋上無菌敷料,膠布固定,術後一周勿水浸,以免感染。如一周后仍未痊癒或好轉,可仍對它條血管進行第二次割治。

7、電針

電針治面癱,主要用於恢復期及後遺症期,取穴一般同體針。

取穴:

(1)恢復期:地倉、大迎、頰車、陽白、四白、太陽、翳風、合谷。

(2)後遺症期:在上穴基礎上,上唇歪取禾、人中;下唇歪取夾承漿、承漿;不能聳鼻取迎香;不能皺眉取魚腰、攢竹。

方法選28號2寸不鏽鋼針快速刺入皮膚,平刺或斜刺,使頰車、地倉兩穴相透,余穴平刺1寸左右,待有酸脹感後留針。採用70IDM-B型電麻儀,一組放到地倉、頰車穴上,另一組放到陽白、四白穴上。輸出強度以面部有輕微跳動為度,連續通電30分鐘,每日一次,7次為一個療程。

8、滯針法

滯針法,是毫針輔助手法之一,用於面癱的治療,又稱為“掛鈎法”和“甩針法”。是人為造成滯針現象的一種刺法。

選穴:下關、陽白、四白,頰車透地倉等.操作時,選26#~28#毫針,平刺透穴達肌層,將針向單一方向連續捻轉,形成滯針,留針。留針時,讓患者持針柄向後上方反覆牽拉和持續牽拉;出針時,將針反向捻轉取出即可。

此法對癱瘓肌的恢復有良好作用,適於中、重型面癱及口眼歪斜較重者。套用時,應注意不要用力過重、過猛,出針時,應反向捻轉於原位方可出針。