圖書信息

周書

周書《周書》,唐代令狐德棻主編,參加編寫的還有岑文本和崔仁師等人。貞觀三年(629年),唐太宗詔修梁、陳、齊、周、隋五代史,令狐德棻與岑文本、崔仁師負責撰北周史,成書於貞觀十年(636年)。

《周書》共五十卷,本紀八卷、列傳四十二卷,而史論多出於岑文本之手。貞觀十年與《北齊書》《梁書》《陳書》《隋書》同時進呈皇家。本書記載了北朝宇文氏建立的周朝(557—581)的紀傳體史書。

《周書》文筆簡潔爽勁,清代史家趙翼說它“敘事繁簡得宜,文筆亦極簡勁”。《周書》不只是記述西魏及北周皇朝的史事,內容兼顧了同時代的東魏、北齊、梁與陳等四朝的重大史事,對於帝位更迭、重大動亂,皆詳載入明,反映了當時中國歷史發展的大勢及紛繁的歷史事件。

作者簡介

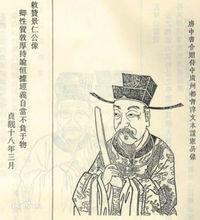

令狐德棻

令狐德棻

令狐德棻令狐德棻(583~666)),唐初政治家,史學家。宜州華原(今陝西耀縣)人,在唐初頗有文名,多次參加官書的編寫,最大貢獻為編修《周書》 。

武德五年(622),任秘書丞,向唐高祖李淵提出:梁陳和北齊還有記載保存,而由於隋末戰亂,周隋文獻多有遺缺。現在耳目所及,還能得到可以憑信的史料。

唐因隋繼承北周曆數,唐朝祖先建立功業都在周時。因此令狐德棻建議,修梁、陳、齊、周、隋五朝之史。高祖採納其意見,並給每一史都委派了主持人。時過數年,修史事業未能成就。

貞觀三年(629),唐太宗李世民又下令修撰梁、陳、齊、周、隋五代史,周史由令狐德棻和秘書郎岑文本負責,德棻又推薦殿中侍御史崔仁師協助。

貞觀十年成書。北周詔令文書多仿先秦文體,《周書》如實照錄。但書中敘事紀言,也往往過於文雅,華而失實,不能恰當反映北周當時風氣,因而《周書》在《史通》中多處受到劉知幾的批評。祖父令狐整為北周大將軍,父親令狐熙北周位至吏部中大夫、儀同大將軍。唐高祖時,任大丞相府記室,後遷起居舍人、禮部侍郎,國子監祭酒,太常卿、弘文館、崇賢館學士等職。

唐初奏請重修梁、陳、北齊、北周及隋朝正史,被採納。龍朔二年(662年),德棻八十高齡,加金紫光祿大夫。卒於家。曾主編《周書》。德棻做了兩件歷史意義的事。其一,奏請購募天下書—至唐太宗即位,已“於宏文殿聚四部群書二十餘萬卷”;其二,修史。

岑文本

岑文本

岑文本岑文本(595~645年),字景仁,唐代宰相,南陽棘陽人,祖父名善方,仕蕭察,吏部尚書。父名之象,隋末為邯鄲令。曾被人誣陷。

岑聰慧敏捷,博通經史。善於文詞,《新唐書·藝文志》著錄其文集60卷,已散佚。《全唐文》錄存其文20篇,《全唐詩》錄存其詩4首。

少年時代即聰穎明理,博覽經史。隋時,其父岑之象遭誣入獄,冤不能申。當時他14歲,到司隸處申冤,辯對哀暢。司隸命作《蓮花賦》,他一揮而就,受到讚賞,父冤遂申。

隋末,蕭銑在江陵建立割據政權,任他為中書侍郎,專典文書。蕭銑於荊州稱帝,召岑為中書侍郎。唐李孝恭定荊州時,岑勸銑出降。及入城,諸將欲擄掠。岑勸孝恭說:“隋無道,群雄並起,江南人民受苦不堪,王師到此,蕭氏君臣,江江陵父老決計歸命,實為去危就安。今若縱兵擄掠,不僅士民失望,且江嶺以南無復向化了。”孝恭稱善,乃嚴申軍令,禁止殺掠。授岑為荊州別駕。孝恭進擊輔公祏,令岑主管軍書,復授行台考功郎中。

崔仁師

崔仁師,定州安喜人,武德初應制舉,授管州錄事參軍,以薦拜右武衛錄事參軍。貞觀末累遷中書侍郎,參知機務, 以罪配龔州。永徽初授簡州刺史,卒,神龍初贈同州刺史。

周書特點

體例特殊

周書

周書這主要表現在兩個方面。首先,是關於西魏史的表述。北齊承東魏,故以東魏為正統;魏收在北齊撰《魏書》自亦以東魏為正統、以西魏為僭偽,因而於東魏所記甚詳,於西魏則斥而不書。正因為如此,所以唐代史學家撰寫北齊史,只須上承《魏書》就可以了。然而,撰北周史卻無法上承《魏書》,這裡不僅有個“正統”觀念問題,而且在北魏、北周之間也不能空白了西魏一朝史事。

為了表明北魏-西魏-北周這樣一個“正統”的繼承關係,也為了解決西魏史事在表述上的困難,令狐德棻等便在《周書·文帝紀》中以西魏皇帝年號記事,詳細記述了西魏文帝、廢帝、恭帝共二十二年的政治、軍事大事。《周書》中的一些人物傳記,也反映了自北魏末年經西魏至北周的若干史事。其次,是關於後梁史事的表述。《周書·蕭詧傳》及其眾多的人物附傳,記載了後梁政權的歷史。後梁是梁朝宗室蕭詧在西魏扶持下建立的一個封建小朝廷,都江陵(今湖北江陵),屬地僅有江陵附近數縣,先後是西魏、北周和隋的附庸,傳三世,歷三十三年(555—587年),滅於隋。

應當注意的是,後梁不像陳朝那樣可以上承於梁,而且它又是在西魏的扶持下建立起來的,不把它的歷史寫入《梁書》而載入《周書》,這種在體例上的特殊安排,反映了《周書》作者的匠心。

視野開闊

《周書》雖然只是記述西魏、北周史事的史書,但它著意於反映當時的歷史全貌這一顯著特點,表明它的作者具有很開闊的歷史視野。這表現在《周書》所記內容兼顧了同時代的東魏與北齊、梁與陳等四朝的重大史事,如帝位更迭、重大動亂,皆一一載明,因而在一定程度上反映了當時全國歷史發展的大勢及紛繁的歷史事件。

《周書》的這一特點,不僅《梁書》《陳書》《北齊書》趕不上,就是後來李延壽所撰的《南史》《北史》與之相比,也還有一些遜色的地方。這顯然跟令狐德棻在事實上負責“五代史”的編撰工作有關,使他對當時的歷史發展狀況能夠有一種全局的觀點。

文筆簡勁

周書

周書《周書》文筆簡潔爽勁,為後人所讚許。

清人趙翼說它“敘事繁簡得宜,文筆亦極簡勁”。如《王羆傳》記王羆守荊州時與將士同甘共苦的精神,倉促間乃“袒身露髻徒跣”迎擊敵人的氣概,以及“老羆當道臥,貆子安得過”的決心,都寫得簡潔有力,人物形象躍然紙上。又如《韋孝寬傳》記韋孝寬守玉壁之戰,作者把他的機智、膽識和慷慨激昂的精神都寫得栩栩如生,讀來令人感奮。

宋人葉適說,這兩篇傳,“學者能詳看,所長氣力不少”,這就不僅是從文筆的簡潔而且還從歷史文學的教育作用來推崇《周書》了。

歷史文學是指史學家對歷史表述的藝術性,這是中國史學上的優良傳統之一。《左傳》《史記》《資治通鑑》在歷史文學上的成就是眾所公認的。

《周書》在這方面的成就雖不如它們突出,但也確有值得注意和總結的地方,《王羆傳》和《韋孝寬傳》只不過是其中比較突出的例子罷了。

書籍缺點

周書主編人令狐德棻的祖父令狐整是北周的大將軍,宇文政權骨幹人物之一,其他兩個編寫人也在不同程度上和宇文政權有千絲萬縷的聯繫。而更重要的是,這樣的家世不止是周書編者所特有,包括唐朝王室在內的唐初當權人物,也多半就是西魏、北周骨幹人物的嫡派子孫。這樣就規定了對周書的特殊要求,即不僅要竭力歌頌宇文政權的骨幹人物,所謂"關右舊族"、"八柱國、十二大將軍",而且嘖嘖嘆賞"今之稱門閥者,鹹推八柱國家"。

凡是唐朝的達官貴戚,周書總要想法為他們在周代的祖先立傳,並往往不惜歪曲事實加以頌揚。比如,杜杲並無多少值得記載的事跡,但他卻是唐朝宰相杜如晦的曾伯祖,杜家是關中頭等門閥,唐朝諺語說“城南韋、杜,去天尺五”,周書沒有杜家的傳,不是“缺陷”嗎?因此特為杜杲立專傳,但由於事跡實在不多,只得把他出使陳朝的一些無謂的應對之辭塞進傳中,以充篇幅。蕭詧是梁朝的宗室,為了爭奪帝位,不惜勾結西魏軍隊進攻梁朝的疆土,導致江陵十餘萬人民淪為奴婢的慘禍,自己卑躬屈節,充當西魏軍監護下的傀儡皇帝。而書中竟給他作出"蓋有英雄之志,霸王之略"這樣與本人立身行事截然相反的評語。其所以如此,正是因為這個蕭詧是唐朝另一個宰相蕭瑀的祖父。這類例子,周書中舉不勝舉。連唐代另一封建史家劉知幾也說:唐初編寫五朝史的特點,是“朝廷貴臣,必父祖有傳”,而且“事有不同,言多爽實”。這種情況,雖為五朝史所共有,但周書顯得比較突出。

周書在收集、考訂史料方面也存在著問題。它的資料來源,大致可以分為兩類。一是舊史,包括西魏史官柳虬所寫(可能周代史官曾經續寫)的官史和隋代牛弘沒有完成的周史;二是唐初為了修史而徵集的家狀之類。牛史是本書的蓋本。劉知幾曾經說過,周書只憑牛史,“重加潤色”,“不能別求他述,用廣異文”,可見周書根據的資料是很貧乏的。而且在很有限的資料範圍內,考核修訂的工作也是很草率的。我們曾將庾信為當時官僚貴族所作的碑誌和本書有關列傳比對,年月曆官常有出入,其中有些可以確定是本傳錯了的。還有不少記事記年自相矛盾的地方。

貢獻影響

《周書》在史料上的價值,如關於經濟史方面的有徵庸代役的開端的記載;關於軍事史方面的有府兵制度的產生的記載;關於民族史方面的有突厥、稽胡的首次記載;關於階級鬥爭的狀況和門閥地主的顯赫的記載等。這些都歷來為人們所重視。還有不少論述,這裡就不來多講了。

《周書》在流傳中也有散失,但散失的部分很少,而且也都被後人據《北史》,高峻《小史》等書補上了,所以它的歷史命運比《北齊書》要好得多。

《周書》由於根據的資料貧乏,再加上它所記載的人物多是本朝顯官的祖先,因而顯得單薄而不盡合事實。但它基本上反映了宇文政權的建立,建立後三個封建政權之間的戰爭,以及宇文政權上層集團內部鬥爭的情況,是今天研究和了解西魏、北周歷史最基本、最原始的一部史書。

雖然周書作為資料也很不完備,而且有不少錯誤,但是這部書對於研究、了解這段歷史還有一定的資料價值。它基本上反映了宇文政權的建立,建立後三個對政權間(特別是東西魏或齊周間)的戰爭,以及宇文政權上層內訌的有關情況。周書只有紀和傳,沒有志,一些有關土地、賦役以及所謂禮、樂、刑、政等制度的資料,寫入五代史志,和隋書合編。但從散見於紀傳的零星記載中,也保存了一些諸如奴婢、部曲、客女的地位,徵庸役的開端,府兵制度的產生等,對於後來隋唐兩代有影響的社會關係、政治、軍事制度的片斷的資料。

《周書》最後一篇異域傳混淆了當時國內少數民族和外國的界限,也有不少歪曲事實和侮辱性的記載。但其中也包含一些可供參考的歷史資料,特別是各少數民族的傳中反映了一些各族人民配合漢族人民反抗封建統治的頑強鬥爭。另外,傳中第一次記載了突厥、稽胡的歷史。散見於本書紀傳的各地人民武裝起義,西起秦隴(李賢傳、史寧傳)巴蜀(陸騰傳、伊婁穆傳、崔謙傳、柳昂傳等),東至幽州(宇文神舉傳),南達襄陽(伊婁穆傳),北到太原(宇文神舉傳),以致迫近國都長安的蓮勺也是“數有群盜”(劉志傳)。這些都是當時各地人民反抗封建統治的歷史資料。

唐以前記述這段歷史的史籍都沒有傳下來。稍後編寫的北史,其中西魏、北周部分基本上是刪節周書,很少補充改正。刪改之處,有些是對的,有些卻是刪節不當或是改錯了的。因此,就現存的有關這段歷史的資料來說,周書成書較早,保存的資料也比較原始。

全書目錄

本紀

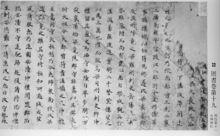

唐代抄本

唐代抄本本紀第一 - 文帝上

本紀第二 - 文帝下

本紀第三 - 孝閔帝

本紀第四 -明帝

本紀第五 - 武帝上

本紀第六 - 武帝下

本紀第七 - 宣帝

本紀第八 - 靜帝

列傳

列傳第一皇后 - 文帝元皇后・叱奴皇后・孝閔帝元皇后・明帝獨孤皇后・武帝阿史那皇后・李皇后・宣帝楊皇后・朱皇后・陳皇后・元皇后・尉遲皇后・靜帝司馬皇后

列傳第二 - 邵惠公顥・杞簡公連・莒莊公洛生・虞國公仲

列傳第三 - 晉盪公護(宇文護)

列傳第四 - 齊煬王憲(宇文憲)

列傳第五 - 文閔明武宣諸子

列傳第六 - 賀拔勝・賀拔允・賀拔岳・侯莫陳悅・念賢

列傳第七 - 寇洛・李弼・李輝・李耀・于謹

列傳第八 - 趙貴・獨孤信・侯莫陳崇

列傳第九 - 梁御・若干惠・怡峰・劉亮・王德

列傳第十 - 王羆・王慶遠・王述・王思政

列傳第十一 - 達奚武・侯莫陳順・豆盧寧・豆盧永恩・宇文貴・楊忠・王雄

列傳第十二 - 王盟・王勵・王懋・賀蘭祥・尉遲綱・叱列伏龜・閻慶

列傳第十三 - 尉遲迥・王謙・司馬消難

列傳第十四 -周惠達・楊寬・楊鈞・柳慶・柳機・柳弘

列傳第十五 -蘇綽

列傳第十六 - 盧弁

列傳第十七 -李賢

列傳第十八 - 長孫儉・長孫紹遠・斛斯征

列傳第十九 -赫連達・韓果・蔡祐・常善・辛威・厙狄昌・田弘・梁椿・梁台・宇文測

列傳第二十 - 史寧・陸騰・賀若敦・權景宣

列傳第二十一 - 王傑・王勇・宇文虬・宇文盛・耿豪・高琳・李和・伊婁穆・楊紹・王雅・達奚寔・劉雄・侯植

列傳第二十二 - 竇熾・竇善・於翼

列傳第二十三 -韋孝寬・韋敻・梁士彥

列傳第二十四 - 申徽・陸通・柳敏・盧柔・唐瑾

列傳第二十五 - 厙狄峙・楊薦・趙剛・王慶・趙昶・王悅・趙文表

列傳第二十六 - 趙善・元定・楊摽・裴寬・楊敷

列傳第二十七 - 鄭孝穆・崔謙・崔猷・裴俠・薛端・薛善

列傳第二十八 - 鄭偉・楊纂・段永・王士良・崔彥穆・令狐整・司馬裔・裴果

列傳第二十九 - 寇俊・韓褒・趙肅・徐招・張軌・李彥・郭彥・裴文舉

列傳第三十 -蘇亮・柳虬・呂思禮・薛憕・薛真・李昶・元偉

列傳第三十一 - 韋瑱・梁昕・皇甫璠・辛慶之・王子直・杜杲

列傳第三十二 - 尉遲運・王軌・宇文神舉・宇文孝伯・顏之儀

列傳第三十三 -王褒・庾信

列傳第三十四 - 蕭撝・蕭世怡・蕭圓肅・蕭大圜・宗懍・劉璠・柳霞

列傳第三十五 - 李延孫・韋祐・韓雄・陳忻・魏玄

列傳第三十六 - 泉企・李遷哲・楊乾運・扶猛・陽雄・席固・任果

列傳第三十七儒林- 盧誕・盧光・沈重・樊深・熊安生・樂遜

列傳第三十八孝義- 李棠・柳檜・杜叔毗・荊可・秦族・皇甫遐・張元

列傳第三十九 藝術 -冀俊・蔣升・姚僧垣・黎景熙・趙文深・褚該

列傳第四十 - 蕭察

列傳第四十一 異域上 - 高麗・百濟・蠻・獠・宕昌・鄧至・白蘭・氐・稽胡・庫莫奚

列傳第四十二 異域下 - 突厥・吐谷渾・高昌・鄯善・焉耆・龜茲・于闐・嚈噠・粟特・安息・波斯

附錄

舊本周書目錄序

《周書》本紀八,列傳四十二,合五十篇。唐令狐德棻請撰次,而詔德棻與陳叔達、庾儉成之。

仁宗時,出太清樓本,合史館秘閣本,又募天下獻書而取夏竦、李巽家本,下館閣是正其文字。今既鏤版以傳學官,而臣等始預其是正,又序其目錄一篇曰:

周之六帝,當四海分裂之時,形勢劫束。毅然有志合天下於一,而材足以有為者,特文帝而已。文帝召蘇綽於稠人之中,始知之未盡也,臥予之言,既當其意,遂起,並晝夜諮諏酬酢,知其果可以斷安危治亂之謀,而詘己以聽之。考於書,唯府兵之設,斂千歲已散之民而系之兵,庶幾得三代之遺意,能不駭人視聽以就其事,而效見於後世。文帝嘗患文章浮薄,使綽為《大誥》以勸,而卒能變一時士大夫之製作。然則勢在人上而欲鼓舞其下者,奚患不成。雖然,非文帝之智內有以得於己,而蘇綽之守外不詘於人,則未可必其能然也。以彼君臣之相遭,非以先王之道,而猶且懇懇以誘之言,又況無所待之豪傑,可易以畜哉?夫以德力行仁,所以為王霸之異,而至於詘己任人,則未始不同。然而君能畜臣者,天下之至難。

《傳》曰:"取人以身,修身以道,修道以仁。"蓋道極於不可知之神,而人有其質,推之為天下國家之用者,以其粗爾;然非致其精於己,則其粗亦不能以為人。惟能自愛其身,則內不欺其心,內不欺其心,則外不蔽於物,然後好惡無所作,而尚何有己哉?能無己,始可以得己,而足以揆天下之理,知人之言,而邪正無以廋其實,尚何患乎論之不一哉?於是賢能任使之盡其方,而吾所省者以天下之耳目,而小人不能托忠以誣君子,又從而為之勸禁,則小人忿欲之心已黜於冥冥之際,君子樂以其類進而摩厲其俗,凜然有恥。君臣相與謀於上,因敝以新法度,而令能者馳騖於下,有忠信之守而無傅會遷就之患,則法度有怫於民而下不以情赴上者乎?蓋虛然後能受天下之實,約然後能操天下之煩。垂纓攝衽,俯仰廟堂,無為以應萬幾者致其思而已矣。夫思之為王者事,君臣一也,而君之勢則異焉。世獨頌堯、舜之無為,而安知夫人主自宜無為,而思則不可一日已也。

《書》曰:"思曰睿。"揚雄曰:"於道則勞。"其不然歟?蓋夫法度善矣,非以道作其人,則不能為之守。而民之多寡,物之豐殺,法度有視時而革者,必待人而後謀,則是可不致其思乎?苟未能此而徒欲法度之革者,是豈先王為治之序哉?彼區區之周,何足以議,徒取其能因一時君臣之致好,猶足以見其效,又況慨然行先王之道而得大有為之勢乎!是固不宜無論也。

臣燾、臣安國、臣希謹昧死上

主要版本

周書在宋初已經殘缺不全,後人以北史和唐人某種史鈔補上。公元1005年(景德二年)編輯冊府元龜,引用周書缺卷各條已是後人的補本。

宋人曾在本書缺卷後附有校語,說明不是周書原文,清人錢大昕也曾加考證。重新檢查,殘缺情況是:卷一八、卷二四、卷二六、卷三一、卷三二共五卷全缺;卷三六可能全缺,可能半缺;卷二一大半缺。此外,也有宋初未缺而傳世各本脫去的大段文字,如卷六武帝紀下、卷三九杜杲傳都脫去幾百字,但冊府元龜引文卻沒有缺。周書最早刻印的確切年月還不清楚。舊本宋人安燾、王安國、林希的目錄序,內有“今既鏤板以傳學官”的話。

據序文和宋晁公武郡齋讀書志、李燾續通鑑長編,校刊南北朝各史的工作是公元1061年(宋嘉佑六年)開始交給“館閣官”辦理的。

今考王安國和林希都在熙寧初任職館閣,安國死於1074年(熙寧七年),則周書第一次刻板應在1068至1074年即熙寧元年至七年間。這個最早的本子早已不存。

1174年(紹興十四年),周書和其他六史在眉山重刻,即所謂“宋蜀本”或“眉山七史本”。這個本子也沒有流傳下來。現在流傳的是南宋翻刻,並有元明兩代補板的所謂“三朝本”。今本每卷紀傳都有史臣論,而第十八、二十四、二十六、三十一、三十二共五卷缺,大約不是令狐德的原本。其中三十一、三十二兩卷全用《北史》補。二十四、二十六兩卷大約是用高峻《小史》所補,而第二十四卷脫漏尤多。

考訂之作

《周書》的補表

萬斯同:《周諸王世表》。

萬斯同:《周公卿年表》。

練恕:《北周公卿表》。

其他考訂之作

周書校議 (清)羅振玉撰

史料來源

一是 舊史,包括西魏史官柳虬所寫(可能周代史官曾經續寫)的官史和隋代牛弘沒有完成的周史; 二是唐初為了修史而徵集的家狀之類。牛史是本書的蓋本。劉知幾曾經說過,周書只憑牛史,“重加潤色”,“不能別求他述,用廣異文”,可見周書根據的資料是很貧乏的。而且在很有限的資料範圍內,考核修訂的工作也是很草率的。

我們曾將庾信為當時官僚貴族所作的碑誌和本書有關列傳比對,年月曆官常有出入,其中有些可以確定是本傳錯了的。還有不少記事記年自相矛盾的地方。

原書殘缺,今本多取《北史》補入。

四庫提要記載

《周書》·五十卷(內府刊本)

唐令狐德棻等奉敕撰。貞觀中修梁、陳、周、齊、隋五史,其議自德棻發之。而德棻專領《周書》,與岑文本、崔仁師、陳叔達、唐儉同修。

晁公武《讀書志》,稱宋仁宗時出太清樓本,合史館秘閣本,又募天下書而取夏竦、李巽家本,下館閣是正其文字。其後林希、王安國上之。是北宋重校,尚不雲有所散佚。

今考其書,則殘闕殊甚,多取《北史》以補亡。又多有所竄亂,而皆不標其所移掇者何卷,所削改者何篇。遂與德棻原書混淆莫辨。

今案其文義,粗尋梗概,則二十五卷、二十六卷、三十一卷、三十二卷、三十三卷俱《傳》後無《論》。其傳文多同《北史》,惟更易《北史》之稱周文者為太祖。《韋孝寬傳》連書周文、周孝閔帝,則更易尚有未盡。至《王慶傳》連書大象元年、開皇元年,不言其自周入隋,尤剽取《北史》之顯證矣。又如《韋孝寬傳》末刪《北史》“兄敻”二字,則《韋敻傳》中所云與孝寬並馬者,事無根源。《盧辯傳》中刪去其曾事節閔帝事,則傳中所云及帝入關者,語不可曉。是皆率意刊削,遂成疏漏。至於遺文脫簡,前後疊出,又不能悉為補綴。蓋名為德棻之書,實不盡出德棻。且名為移掇李延壽之書,亦不盡出延壽。特大體未改而已。

劉知幾《史通》曰:“今俗所行《周史》,是令狐德棻等所撰。其書文而不實,雅而不檢,真跡甚寡,客氣尤繁。尋宇文開國之初,事由蘇綽。軍國詞令,皆準尚書。太祖敕朝廷他文,悉準於此。蓋史臣所記,皆稟其規。柳虬之徒,從風而靡。”案綽文雖去彼淫麗,存茲典實,而陷於矯枉過正之失,乖乎適俗隨時之義。苟記言若是,則其謬愈多。爰及牛弘,彌尚儒雅,即其舊事,因而勒成,務累清言,罕逢佳句。而令狐不能別求他述,用廣異聞,惟憑本書,重加潤色,遂使周氏一代之史,多非實錄。又議其以王劭、蔡允恭、蕭韶、蕭大圜、裴政、杜台卿之書中有俚言,故致遺略。其詆諆德棻甚力。然文質因時,紀載從實。

周代既文章爾雅,仿古制言,載筆者勢不能易彼妍辭,改從俚語。至於敵國詆謗,里巷諺謠,削而不書,史之正體。豈能用是為譏議哉?況德棻旁徵簡牘,意在摭實。故《元偉傳》後於元氏戚屬事跡湮沒者,猶考其名位,連綴附書,固不可概斥為疏略。《庾信傳論》仿《宋書·謝靈運傳》之體,推論六義源流,於信獨致微辭。良以當時儷偶相高,故有意於矯時之弊,亦可見其不專尚虛辭矣。知幾所云,非篤論也。晁公武《讀書志》祖述其語,掩為己說。聽聲之見,尤無取焉。周書至宋亦多殘缺。

二十四史

| 序號 | 書名 | 記載年代 | 成書年代 | 作者 | 體例 | 卷數 |

| 1 | 史記 | 始於黃帝,止於漢武帝元狩元年 | 西漢 | 司馬遷 | 紀傳體 | 130 |

| 2 | 漢書 | 始於漢高祖六年,止於王莽地皇四年 | 東漢 | 班固 | 紀傳體 | 100 |

| 3 | 後漢書 | 始於劉秀起兵推翻王莽,止於漢獻帝禪位於曹丕 | 南朝宋 | 范曄 | 紀傳體 | 120 |

| 4 | 三國志 | 始於漢靈帝中平元年(公元184年),止於晉武帝太康元年(公元280年) | 西晉 | 陳壽 | 紀傳體 | 65 |

| 5 | 晉書 | 始於司馬懿,止於晉恭帝元熙二年(公元420年) | 唐 | 房玄齡等 | 紀傳體 | 130 |

| 6 | 宋書 | 始於宋武帝永初元年(公元420年),止於宋順帝升明三年(公元479年) | 南朝梁 | 沈約 | 紀傳體 | 100 |

| 7 | 南齊書 | 始於齊高帝建元元年(公元479年),止於齊和帝中興2年(公元520年) | 南朝梁 | 蕭子顯 | 紀傳體 | 59 |

| 8 | 梁書 | 始於梁武帝蕭衍稱帝(公元502年),止於陳霸先滅梁(公元557年) | 唐 | 姚思廉 | 紀傳體 | 56 |

| 9 | 陳書 | 始於陳武帝陳霸先即位,止於陳後主陳叔寶亡國前後三十三年間 | 唐 | 姚思廉 | 紀傳體 | 36 |

| 10 | 魏書 | 始於公元四世紀末,止於六世紀中葉 | 北齊 | 魏收 | 紀傳體 | 114 |

| 11 | 北齊書 | 始於北魏分裂前十年左右,止於北齊亡國 | 唐 | 李百藥 | 紀傳體 | 50 |

| 12 | 周書 | 始於北周宇文氏建立周朝(公元557年),止於公元581年 | 唐 | 令狐德棻等 | 紀傳體 | 50 |

| 13 | 隋書 | 始於隋文帝開皇元年(公元581年),止於隋恭帝義寧二年(公元618年) | 唐 | 魏徵 | 紀傳體 | 85 |

| 14 | 南史 | 始於宋永初元年(公元420年),止於陳禎明三年(公元589年) | 唐 | 李延壽 | 紀傳體 | 80 |

| 15 | 北史 | 始於北魏登國元年(公元386年),止於隋義寧二年(公元618年) | 唐 | 李延壽 | 紀傳體 | 100 |

| 16 | 舊唐書 | 始於唐高祖武德元年(公元618年),止於唐哀帝天祐四年(公元907年) | 後晉 | 劉昫等 | 紀傳體 | 200 |

| 17 | 新唐書 | 始於太原起兵 | 宋 | 歐陽修、宋祁 | 紀傳體 | 225 |

| 18 | 舊五代史 | 始於後梁開平元年(公元907年),止於周世宗顯德七年(公元960年)北宋滅後周 | 宋 | 薛居正 | 紀傳體 | 150 |

| 19 | 新五代史 | 始於後梁開平元年(公元907年),止於後周顯德七年(公元960年) | 宋 | 歐陽修 | 紀傳體 | 74 |

| 20 | 宋史 | 始於趙匡胤建宋 | 元 | 脫脫等 | 紀傳體 | 496 |

| 21 | 遼史 | 始於遼太祖耶律阿保機(公元907年),止於天祚帝耶律延禧遼朝歷史(公元1125年),兼及耶律大石所建立之西遼歷史 | 元 | 脫脫等 | 紀傳體 | 116 |

| 22 | 金史 | 始於女真族的興起,止於金朝滅亡 | 元 | 脫脫等 | 紀傳體 | 135 |

| 23 | 元史 | 始於從蒙古族興起,止於元朝滅亡 | 明 | 宋濂等 | 紀傳體 | 210 |

| 24 | 明史 | 始於明太祖洪武元年(1368年),止於明思宗崇禎十七年(1644年) | 清 | 張廷玉等 | 紀傳體 | 332 |

| 相關 | 新元史 | 止於北元昭宗宣光八年(1378年) | 民國 | 柯劭忞等 | 紀傳體 | 257 |

| 相關 | 清史稿 | 始於清太祖努爾哈赤在赫圖阿拉建國稱汗(1616年),止於清朝滅亡(1911年) | 民國 | 趙爾巽等 | 紀傳體 | 529 |

![周書[描述北周歷史的正史] 周書[描述北周歷史的正史]](/img/1/769/nBnauM3XyMDO3QTM1ETN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLxUzLzYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)