概述

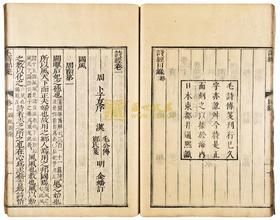

詩經

詩經君子於役,不知其期,曷至哉?

雞棲於塒,日之夕矣,羊牛下來。

君子於役,如之何勿思!

君子於役,不日不月,曷其有佸?

雞棲於桀,日之夕矣,羊牛下括。

君子於役,苟無饑渴!

注釋

君子:此妻稱丈夫。

役:苦役。

曷:何時。

至:歸家

塒:音時,雞舍

如之何勿思:如何不思

佸:音活,聚會、相會

括:通佸,聚集,此指牛羊放牧回來關在一起。

苟:大概,也許

賞析

《君子於役》抒寫在家的思婦盼望久役在外的丈夫回家的感情,詩選用了夕陽下山、牛羊牧歸的場景觸動的情感,所謂觸景生情,自然會引起一番愁腸,但她又思念化為祝願苟無饑渴,聊以慰藉,又可叫人體味這位思婦的溫存了。

《詩》常在風中雨中寫思,《君子於役》卻不是,甚至通常的“興”和“比”也都沒有,它只是用了不著色澤的、極簡極淨的文字,在一片安寧中寫思。“雞棲於塒,日之夕矣,羊牛下來”,固有空間的闊遠和蒼茫,但家之親切,在黃昏的背景中更伸向亘古之邈遠。“日出而作,日人而息”(《擊壤歌》),“自古在昔,先民有作”(《商頌·那》),不是古來如此么,今亦何殊。然而,“君子於役,不知其期”,本來的平靜安寧中,偏偏沒有道理的荒荒的空了一塊。夕陽銜山,羊牛銜尾的恆常中原來是無常,於是一片暖色的親切中泛起無限傷心,所謂“詩意正因思而觸物,非感物而興思也”(沈守正),而由“不知其期”把憂思推向更遠,“日之夕矣”之暮色也因此推向無邊無際。“如之何勿思”,不待說,先已在景中說破。

“曷至哉”,是不知今在何處也。鄧翔曰:“唐詩云‘茨菇葉爛別西灣,蓮子花開入未還。妾夢不離江上水,人傳郎在鳳凰山’,即‘不知其期’及‘曷至’之註腳。”所解不差。不過兩詩雖思有共通,而詩境卻相去甚遠。張潮的詩題作《江南行》,一南一北,風物已殊,氣象迥別,此且不必論,郝懿行曰“古人文字不可及處在一真字”,張詩卻只是在用巧。

與“雞棲於塒,日之夕矣,羊牛下來”境象稍近的,後世有《敕勒歌》:“天似穹廬,籠蓋四野。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊。”但彼有《君子於役》之大,卻沒有它的小。若將《詩》比《詩》,則《衛風·伯兮》有《君子於役》之小,《邶風·雄雉》更於小中別有襟抱;《君子於役》,卻是廣漠之大中孑然一個零丁之小,在這大和小的截然卻又是渾然中,“如之何勿思”乃一字一頓那么不容置疑,而真正成為瀰漫於天地間的生存的呼喚。

“不日不月”,仍承“不知其期”來。或解此為不可計以日月,言時日之久,但依焦琳說,此句意為“孤寂無依,無以度日月”,即“過不成日月”,似乎更好。賀貽孫曰:“‘苟無饑渴’,淺而有味。閨閣中人不能深知櫛風沐雨之勞,所念者饑渴而已。此句不言思而思已切矣。”仍是在最家常處,也是生存之最根本處,寫出深深的憂思和懷念。焦琳曰:“‘不知其期’,‘苟無饑渴’,皆思心所必有,而說者據此以為王之遣役確未告以歸期,確不思其危難,以為世之盛衰可由此觀焉。恐詩雖可觀盛衰,亦未必可如此觀也。”所論極是。而最不可釋懷的依戀,不正在那動人心魄的生存的呼喚中么。在《君子於役》,我們與其觀世,不如觀思;與其感受歷史,何如感受生命。

影響

摘要:中國古代的田園詩指歌詠田園生活的詩歌,多以農村景物和農民、牧人、漁父等的勞動為題材。《詩經•王風•君子於役》應是開了這方面的先河,堪稱“中國田園詩之祖”,其對後世的中國田園詩,在景物描寫上、意境的開創上、風格的鑄造上、以及白描手法的運用上都產生了深刻的影響。

Abstract:ReferstotheancientChinesesingingidyllicrurallifeofpoetry,mostlyrurallandscapeandfarmers,herders,fishermanandotherworkasatheme."BookofSongs•KingAir•gentlemaninArmy"shouldbethefirstofitskindtoopeninthisarea,knownasthe"fatherofChina'spastoralpoetry,"itsfuturegenerationsinChina'sidyllicscenerydescription,themoodintheopen,thestyleofcastingonAndtheuseoflinedrawingtechniques,bothhadaprofoundimpact.

Keywords:GentlemaninBattle;China'spastoralpoetry;affect

前言

中國古代的田園詩指歌詠田園生活的詩歌,多以農村景物和農民、牧人、漁父等的勞動為題材。古今學者大多認為東晉大詩人陶淵明為中國田園詩的鼻祖,但其實中國田園詩還有更遠的鼻祖,那就是《詩經•王風•君子於役》。其在田園景物的描寫、閒適自由的意境的開創、清新淡雅風格的鑄造、白描手法的運用上,都給予了後來的中國山水田園詩以啟示和影響。本文擬在此對這些影響的方面進行詳細的分析、探討。

一、恬靜的山村田園晚歸圖對後世田園詩景物描寫的啟發

君子於役,不知其期。曷至哉?雞棲於塒,日之夕矣,羊牛下來。君子於役,如之何勿思!

君子於役,不日不月。何其有佸?雞棲於桀,日之夕矣,牛羊下括。君子於役,苟無饑渴?

《君子於役》通篇有一種天然的妙趣,詩中不再正面寫妻子思念丈夫的哀怨乃至憤怨,而是用白描的手法描繪出一幅鄉村田園晚景的圖畫:在夕陽餘暉下,雞兒歸了窩,牛羊從村落外的山坡上緩緩地走下來進了欄。這裡的筆觸好像完全是不用力的,甚至連一個形容詞都沒有,語言本色質樸,僅“雞棲於塒,日之夕矣,羊牛下來”這十二個字,就勾畫出一幅典型的農村晚景圖。婦人睹物思人,於晚歸的牛羊與雞棲於塒懷念丈夫,充滿了恬靜與淡雅的山村田園氣氛。全詩以這種純粹的白描寫法來反襯主人公的心情,耐人玩味。“傍晚懷人,真情真景,描寫如畫,晉唐人田家諸詩恐無此真實自然。”[1]P5這種景物描寫對後世田園詩人有著深刻啟發。

多年以後,一個叫王維的詩人,也寫過一首反映鄉村景趣的詩——《渭川田家》,非常好,與《君子於役》一樣的平實:

斜陽照墟落,窮巷牛羊歸。

野老念牧童,倚杖候荊扉。

雉雛麥苗秀,蠶眠桑葉稀。

田夫荷鋤至,相見語依依。

即此羨閒逸,悵然吟《式微》。

把王維這首詩翻譯成白話就是——夕陽照著村落,幽深的巷子裡,牛羊已經回來了。老人心裡惦著牧童的孫子,獨自拄著拐杖在門前等候。野雞在鳴叫,田裡麥苗已經吐穗,蠶開始休眠吐絲,桑葉已經稀少。農夫們扛著鋤頭歸來,相遇時親切地打著招呼。多么羨慕這悠閒的農家生活,悵然吟唱起《式微》。

王維這首《渭川田家》顯然是對《君子於役》田園風光的繼承,這裡描寫的是一幅初夏田家晚歸圖,“斜光照”、“牛羊歸”、“荷鋤至”等景物描寫不難找出“雞棲於塒,日之夕矣,牛羊下來”的影子。田野上的一切都在歸,都有所歸,這恰恰反襯出詩人的悵然無歸,可見《君子於役》景物描寫對王維田園詩歌的影響根深蒂固。

宋代的陸游也從《君子於役》汲取了養料。他的《游山西村》:

莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚。

山重水複疑無路,柳暗花明又一村。

簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。

從今若許閒乘月,拄杖無時夜叩門。

這首抒寫江南農村日常生活的詩篇,題材比較普通,不同的是立意新巧,景物描寫自然,不用辭藻塗抹,而自然成趣。詩人緊扣住詩題“游”字,但又不具體描寫游村的過程,而是剪取游村的片斷見聞,通過每聯一個層次的刻畫來體現。首寫詩人出遊到農家,次寫村外之景物,複寫村中之情事,末寫頻來夜遊。所寫雖各有側重,但以游村貫穿,並把秀麗的山村自然風光與淳樸的村民習俗和諧地統一在完整的畫面上,這種景物描寫可以說是繼承了《君子於役》天然妙趣手法的效果。

清方東樹在《昭昧詹言》卷二十說陸游這首七律“以游村情事作起,徐言境地之幽,風俗之美,願為頻來之約”。[2]P55從詩的結構來看,這是符合實際的。詩人運用凝練的筆觸,全篇圍繞著一個“游”字鋪展,不僅寫得層次分明,而且勾勒出一幅色彩明麗的江南農村風光圖。這可是具有《君子於役》描寫景物的天然妙趣之神韻的。由此可見,《君子於役》的景物描寫對陸游田園詩的影響痕跡。

中國的詩風始終是一脈的,《渭川田家》的鄉村閒趣,源於一種靈魂的歸隱,也是人生的一種更為寬廣的思歸之情,大抵跟陶淵明的“採菊東籬,種豆南山”是一脈的;陸游《游山西村》的景物描寫具有《君子於役》描寫景物的天然妙趣之神韻;可見《詩經•王風•君子於役》對後世的中國田園詩歌之景物描寫,具有啟發意義。

二、《君子於役》追求閒適的田園生活之意境對後世中國田園詩意境上的開創意義

《君子於役》所勾畫的山村田園晚歸圖:夕陽餘暉下,雞兒歸了窩,牛羊從村外的山坡上緩緩地走下來,筆觸遠離喧囂,遠離浮躁,充滿了恬靜與淡雅,意境閒適怡然。正是這種無俗世之憂的意境召引著後世田園詩人競相仿效。

陶淵明是對《君子於役》追求閒適的田園生活之意境的繼承者和發揚者。山村田園在他筆下被高度純化和美化。如《勸農》詩說“悠悠上古,厥初生民,傲然自足,抱朴含真。”《歸田園居》:“戶庭無塵雜,虛室有餘閒。久在樊籠里,復得返自然。”《時運》說:“黃唐莫逮,慨獨在余”。同樣的思想,又藉助虛構,在《桃花源記》中得到更加形象的表現。陶淵明的大多數田園詩呈現自由閒適之意境,開創了新的審美領域和新的藝術境界,在陶淵明的筆下,農村生活、田園風光為人們開闢了情味獨特的天地。如《歸園田居》:

方宅十餘畝,草屋八九間。榆柳蔭後檐,桃李羅堂前。曖曖遠人村,依依墟里煙。狗吠深巷中,雞鳴桑樹巔。戶庭無雜塵,虛室有餘閒。久在樊籠里,復得返自然。

在其中我們不只看見榆桃李中的幾間草房,村落中的幾縷炊煙。聽見深巷的犬吠,樹間的雞啼,所有這一切還構成一種境界,它寧靜自然、閒適自由。這樣的描寫並不只在於客觀地描摹田園生活,而是需要強調和表現這種生活中的情趣。這種情趣在詩的字裡行間早已經表露無遺,正是對《君子於役》閒適自由的田園詩歌意境之繼承。

讓我們再看看陱淵明的《飲酒》其五:

結廬在人境,而無車馬喧。問君何能爾,心遠地自偏;

採菊東籬下,悠然見南山。山氣日夕佳,飛鳥相與還。此中在真意,欲辯已忘言。

傾注在此詩中的情感真是要多淡有多淡,淡得像一縷縹緲的輕煙,一線若有若無的雲絲。他似乎只是在做客觀的不動聲色的描繪,其主觀情感幾乎消融得看不見了。但不是沒有主觀情感,他對這個寧靜而美麗的黃昏,情不自禁地給予了主觀評價——“佳”——多美啊!在這輕盈的感嘆中,無疑透露出他對大自然熱愛的“悠然”之情。尤其最後兩句議論與抒情,言有盡而意無窮,寫得含蓄蘊藉。主客觀的傾訴與描寫在此詩中達到了完美的統一。

因此,沖淡的意境美,由於情思淡泊而隱微,節奏舒緩柔和,“猶惠之風荏苒在衣”,當我們讀到“狗吠深巷中,雞鳴桑樹巔”(《歸園田居》)或“白日掩荊扉,虛室絕塵響”(《歸園田居》)時,確實有一種惠風荏苒的輕紗淡宕之情,陳望道先生曾論述過類似的美感,只是極自然的、極柔和的以仿佛明月侵柔般的有一種適性順情之感,帶來極平靜愉悅的心情。

在陶詩中,我們不容易看到色彩斑斕的跳躍的描寫,經常出現的是一種閒適自由的不刺目的色彩,其線條柔和適人,色彩平緩舒和,如薄暮的秋山,夜晚的月色等,有時甚至是朦朧的,仿佛“藍田日暖,良玉生煙”一樣。如“山氣日夕佳,飛鳥相與還。”(《飲酒》其五)這裡我們似乎覺著有一種色調瀰漫其間,但又那么的淡然縹緲,充滿著一種來自天籟之間的閒適之感。

總之,閒適意境中都顯示出一種靜謐安靜的氣氛,讀來備覺自由悠閒,給人以深深的回想。

這一意境,既源於詩人的秉性貴真、出語自然,又源於詩人對《君子於役》中自由閒適意境之領悟,與自然的關係達到了景與意合、物與我合的境界,蘊含著深邃質樸的人生哲理。詩人筆下,雖居鬧市,但並無俗事之憂。“鳥倦知返,況何人乎。”王國維評其曰:“以物觀物,不知何者為我,何者為物。”[3]P15陶淵明的《飲酒》:“山氣日夕佳、飛鳥相與還”,寄酒為跡之作,追求“獨善其身”。整首詩一氣而下,清空入畫,舒展自如,與“日之夕矣,牛羊下來”境象相近,此種意境,有《君子於役》的影子。《桃花源記》“阡陌交通,雞犬相聞;荒路交通,雞犬鳴吠,暗用了“雞棲於桀,日之夕矣;雞棲於塒,日之夕矣”之意韻,表達出雖說蠻荒掩路,可阻隔的只是與外界的交通,桃源之間,都是常來常往,交情至為淳厚。可見《君子於役》追求閒適自由的田園生活意境對其後的田園詩之意境實已導於先路。

謝靈運是繼陶淵明之後的田園詩人興諭大家,熱衷功名而又不得志的大謝痛感士族利益的冷酷無情,寄情與山水田園之間,自稱“廬園當棲岩,卑位待躬耕。”他流連山水,排遣仕途,嚮往閒適自由的山村田園生活。“民間法聽,不復關懷。所至輒為詩詠,以致其意焉。”[4]P115

謝靈運接受和繼承了《君子於役》自由閒適意境的建構,從而建構了一種自由閒適、生動活潑的詩境。如《石壁精舍還湖中作》一詩:

昏旦變氣候,山水合清暉。清暉能娛人,遊子惦忘歸。出穀日尚早,入舟陽已徽。林壑斂瞑色,雲霞收夕霏。芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。披拂趨南徑,愉悅偃東扉。慮澹物自輕,意愜理無違。寄言攝生客,試用此道推。

讀這一首詩,我們仿佛看到了《君子於役》閒適自由的意境,看到了謝靈運的悠然自得。全詩心氣平和,心情愉悅,洋溢著一種自以為悟道以後的自由閒適之情。可見《君子於役》追求閒適自由的田園生活意境對謝靈運詩歌意境之影響。

東晉的小謝則更深入體察,捕捉田園山水最富有情趣的部分,精心剪裁,故稱新色,發揚了《君子於役》自由閒適之意境。“清機白引,無懷獨流,壯景必幽,吐情能盡”。如“餘霞散成綺,澄江靜如練”,“朔風吹飛雨,蕭條江上來”,遠村暖阡阡,生煙紛漠漠,魚戲新荷動,鳥散余花落”。由畫境入意境,將《君子於役》自由閒適之神韻揮宏有餘,表現出對田園之神往。王夫之說:“語有氣不及情,而情自無限者,心目為政,不恃列物故也。”[6]P115《渲城郡出新林浦向板橋》詩“天際識歸舟,雲中辨江樹”,隱然一含情凝眺之人,呼之欲出。此為實景,恰乃《君子於役》閒適意境之奧妙得以延伸。

在盛唐詩壇上,王維是田園詩派的代表人物,他的創作繼承了《詩經•君子於役》中的田園描寫意境與陶淵明的傳統,並有自己的創造與發展,做到了情與景高度交融。如《山居秋暝》:“空山新雨後,天氣晚來秋。明月松間照,清泉石上流。竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。隨意春芳歇,王孫自可留。”詩歌以樸素、清新的語言描繪了清秋薄暮、雨後初晴的山村圖景,寄託以隱逸為樂的情趣,一種《君子於役》的閒適詩境躍然紙上。蘇東坡贊王維詩作:“味摩詰之詩,詩中有畫,觀摩詰之畫,畫中有詩。”[7]P125《渭川田家》“斜陽照墟落,窮巷牛羊歸。野老念牧童,倚杖候荊扉。雉雛麥苗秀,蠶眠桑葉稀。田夫荷鋤至,相見語依依。即此羨閒逸,悵然吟《式微》。”這是王維田園詩的代表作,描繪了一幅初夏田家晚歸圖。田野上的一切都在歸,都有所歸,歸得如此閒適、恬然,而這恰恰反襯出詩人的悵然無歸,充滿動態和生氣,錯落而有變化。使人自然聯想到《君子於役》自由閒適之意境。王維《輞川閒居贈裴秀才迪》:“寒山轉蒼翠,秋水日潺湲。倚杖柴門外,臨風聽暮蟬。渡頭余落日,墟里上孤煙。復值接輿醉,狂歌五柳前”。這首詩既描寫了優美的山村秋景,又刻畫了鮮明的人物形象,同時還採用了景物、人物交錯描寫的行文方法,景物與人物相映成趣,描寫與抒情有機融合,形成了一個物我一體、情景交融的音樂、詩畫完美結合的閒適境界。全詩描繪輞川秋日暮色,用自然清淡的語言做白描勾勒,表現出田野黃昏片刻的動態美感,詩人筆下的農家生活是閒適的,詩人眼中的山中田園風光是寧靜的。可見《君子於役》追求自由閒適的田園生活對王維田園詩歌的影響根深蒂固。

陶淵明、謝靈運、謝眺、王維等後世詩人均對《君子於役》追求閒適的田園生活之意境加以繼承者和發揚,並留下了大量優秀的詩篇,可見《君子於役》自由閒適的意境對後世中國田園詩意境上的影響之深遠。

三、《君子於役》清新淡雅風格對其後的中國田園詩之影響

《君子於役》通篇不綴色彩,沒有艷麗,活脫脫一幅清新淡雅的水墨畫。“雞棲、日夕、牛羊”,它不是簡單的農家生活組接,而是一種被神韻淡化了的清新淡雅的田園風光圖。

初唐詩人王績也頗受《君子於役》清新淡雅風格之影響,其《秋夜喜遇王處士》:

這首描寫田園生活情趣的小詩,在質樸平淡中蘊含著清新淡雅之詩情,頗能代表王績的藝術風格。

前兩句寫農事活動歸來。北場、東皋,不過泛說屋北的場圃,家東的田野,並非實指的地名。“東皋”暗用陶淵明《歸去來兮辭》“登東皋以舒嘯”的詩句,點明歸隱躬耕的身份。這兩句平平敘述,沒有任何刻畫渲染,平淡到幾乎不見有詩。但正是在這種清新淡雅的語調和舒緩從容的節奏中,透露出了詩人對田園生活的習慣和一片蕭散自得、悠閒自如的情趣。

這首小詩,雖寫田園隱居生活,卻表現了鄉居秋夜特有的美以及對這種美的心領神會,色調明朗,富於生活氣息。他的詩有清新淡雅、不假雕飾之風格。這首詩既保持樸素自然之優點,又融情入景,頗有《君子於役》清新淡雅之風。

孟浩然亦深得《君子於役》的清新淡雅風格之精髓。張子容說他“杜門不欲出,久與世情疏”,“醉歌田舍酒,笑讀古人書”。[8]P135很顯然,孟浩然是位高士。《過故人莊》:“故人具雞黍,邀我至田家。綠樹村邊合,青山郭外斜。開軒面場圃,把酒話桑麻。待到重陽日,還來就菊花。”全詩在藝術風格上自然沖淡,一、二句與“雞棲於桀,日之夕矣,牛羊下括”都將讀者帶到一個農家生活的場景,其氣象自然醇厚、渾樸。聞一多先生在《唐詩雜論》中說“孟浩然不是將詩緊緊地築在一聯或一句中,而是將它沖淡了,平均地分散在全篇中,甚至淡到令你疑心到底有沒有詩的地步”。其《萬山潭作》就是這方面的代表作,很好地體現了把“淡”分配到了全篇的特點,其詩云:

垂釣坐磐石,水清心亦閒。

魚行潭樹下,猿掛島藤間。

游女昔解佩,傳聞於此山。

求之不可得,沿月棹歌還。

首聯寫詩人沖淡的心情和垂釣之樂。垂釣本身,已樂在其中,何況靜坐磐石之上。“坐”字一字,更顯安閒。且潭水清澈,與閒適的心境相默契。詩中未提一個樂字,但樂字已融入閒淡之中。

頷聯,所謂“魚行潭樹下”,看似輕描淡寫,卻頗有蘊味,細細體味,就可知道潭側之樹高於潭中之魚,且樹影映入潭水之中,魚兒翕翕遊動,自由自在。故“魚行潭樹下”。在這裡,詩人雖沒有正面描寫樹的倒影,只是淡淡的五個字,“魚行潭樹下”,但卻可以領悟出樹的倒影的蕩漾美,與游魚的動態美相互參差,更顯出美的多樣性。頸聯借當地典故抒發情懷。曹植《洛神賦》中說:“交甫之棄言兮,悵猶豫而狐疑。”意思是鄭交甫曾游於萬山,巧遇兩個游山的神女,羨慕不已,向神女索取佩帶上的飾物,游女解佩贈之,但霎時,游女及佩飾均不見。鄭交甫悵惘良久。這個典故看似輕描淡寫,信手拈來,卻為萬山潭增添了迷人的風采,也觸動著詩人的心弦,並自然地引出下句詩來。

尾聯寫心中嚮往,求之不得,於是月下放歌,乘舟而返。游女解佩的故事,給詩人以無窮的遐思。詩人不禁悠然神往。看似平淡地描寫,一“沿”字,卻用得亦極其神妙,更增添了月兒的動態美,表明不僅僅是一點月色,而是沿途通明,明月滿舟,銀輝一路,歌聲不絕。此情此景,令人嚮往。

全詩有動有靜。首、頷二聯,以靜為主,寓動於靜;頸、尾二聯,以動為主,寓靜於動。清新淡雅之風,顯隱於動靜之中。

孟浩然的平淡的詩歌風格,還於其人格特點有關。劉熙載說:“詩品出於人品”(《藝概•詩概》)。關於孟浩然的人品,王士源說他“骨貌淑清、風神散朗。救患釋紛、以立義表。灌疏藝竹,以全高尚。”(《孟浩然集序》)王維在絹本上繪製的孟浩然肖像“頎而長,峭而瘦,風儀落落,凜然如生。”(《韻語陽秋》引張洎題識)可見,孟浩然的人品可用風清骨峻四個字來形容。它體現在孟氏詩中,就澆鑄出孟浩然的平淡的詩歌風格。也正因為如此,聞一多才說,《萬山潭作》一詩,“是詩的孟浩然,又是孟浩然的詩”。詩人的心境是非常悠閒、清靜、曠達、淡泊的,詩人的形象是“風神散朗”、“風儀落落”的,所以,其詩平淡也就是很自然的事情了。這的確是詩如其人,人即其詩了,其風格的最高境界就是清新淡雅。

孟浩然和王維,都推崇清新淡雅,卻各有千秋。胡應麟在《詩藪》中說:“浩然清而曠,王維清而秀。”可見,王、孟雖同樣具有沖淡中“清”的特點,王維偏重秀字,孟浩然偏重一個曠字。王維的《青溪》,雖然寫了素、閒、清、澹,但從“聲喧亂石中,色靜深松里。漾漾泛菱荇,澄澄映葭葦”的詩句中,卻可看見大自然的秀麗景色。孟浩然的《萬山潭作》,雖然也寫了清、閒,但從神寄游女、歸舟放歌的情境中,讀者卻可窺見他的曠達情懷。可見,《君子於役》清新淡雅之風對王、孟田園詩歌的影響根深蒂固。

唐人儲光羲也深得《君子於役》清新淡雅風格之遺韻。《田園雜興八首》是其代表作,其田園詩風格沖淡自然,深淳趣遠,與農村天然樸素相得益彰,給人以清新淡雅的享受。宋代范成大《四時田園雜興(六首)》中“雞飛籬犬吠竇”不難找出“雞棲於塒,日之夕矣,牛羊下來”的影子,都是一幅農村生活畫卷,語言通俗易懂,無斧鑿之跡,寫景趨於自然,文筆清新淡雅。

由所述可見,《君子於役》清新淡雅之風格對後世的中國田園詩有著深刻影響。《君子於役》之風格為後世詩人所發揚,清新淡雅、平易自然是後世田園詩人精神上返樸歸真的表現。

四、《君子於役》白描的表現手法對其後的中國田園詩之影響

白描法原是中國繪畫的傳統技法之一,它要求畫家只用白線勾描,不著顏色,不加渲染地勾畫出物體的特徵。描寫景物採用白描法,是指以簡潔、質樸的語言,粗線條地勾畫景物輪廓的方法。採用這種方法繪景,往往能取得以少勝多的藝術效果。

在文學創作上,“白描”作為一種表現方法,是指用最簡練的筆墨,不加烘托,描畫出鮮明生動的形象。白描要求運用極簡省的語言,描摹景物的特徵,反映作者的感情。魯迅曾說:“白描卻沒有秘訣。如果要說有,也不過是和障眼法反一調:有真意,去粉飾,少做作,勿賣弄而已。”

《君子於役》用洗鍊的筆調描繪出一幅鄉村田園晚景圖:“雞棲於塒,日之夕矣,牛羊下來。”白描的筆調似乎完全不用力,甚至連一個形容詞也沒有,沒有修飾,沒有點綴,語言質樸,自然,呈現沖淡平和、恬靜之美,真可謂司空圖所說的:“不著一字,盡得風流”。

陶淵明是白描手法最早的繼承者。《飲酒》“採菊東籬下,悠然見南山。山氣日夕佳,飛鳥相與還”;《歸園田居》“道狹草木長,夕露沾我衣”,樸素的語言,白描的手法,既生動地勾畫出淡雅素淨的田園風光,又將詩人在田園中的恬淡心境直率地書寫出來,斧鑿無痕。蘇軾在《與蘇轍書》中說:“淵明作詩不多,然其詩質而實綺,癯而實腴,自曹、劉、鮑、謝、李、杜諸人,皆莫及也。”[10]P150南北朝詩人江淹《閨怨篇》:“寂寂青樓大道邊。紛紛白雪綺窗前。池上鴛鴦不獨自。帳中蘇合還空然。屏風有意障明月。燈火無情照獨眠。遼西水凍春應少。薊北鴻來路幾千。願君關山及早度。念妾桃李片時妍。”這本是一首描寫閨中少婦思念遠征丈夫的詩,表現了一種離別獨處的哀怨之情。然而詩中的“白雪”、“桃李”,中間又“鴛鴦”、“明月”、“飛鴻”等物象,完全借鑑《詩經•王風•君子於役》的白描手法,讓讀者一看就能深深體味到《君子於役》之味道。

初唐的王績是深得《君子於役》白描神髓的詩人,代表作《野望》“東皋薄暮望,徙倚欲何依。樹樹皆秋色,山山唯落暉。牧人驅犢返,獵馬帶禽歸。相顧無相識,長歌懷採薇。”

這是一首描寫秋天山野景致的五言律詩。詩風疏朴自然,於平淡中表現出詩人“相顧無相識”的抑鬱苦悶的心情,同齊梁以來綺靡浮艷的文學風習大異其趣。全詩洗盡鉛華,為唐初詩苑吹進一股清新的氣息,是王績的代表作之一。秋天的傍晚,薄暮暝暝,行走在鄉村的原野上,放眼望去,一片秋色。落日的餘暉給山和樹都抹上一層淡淡的冷色。牧人驅趕成群的牛羊從野外返回,獵人的馬上獵獲的禽獸滿載而歸;一種“日之夕矣,牛羊下來”之奇妙躍然紙上,兩者是何等的相似。

《野望》寫的是山野秋景,在閒逸的情調中,帶幾分彷徨和苦悶,是王績的代表作。

“東皋薄暮望,徙倚欲何依。”皋是水邊地。東皋,指他家鄉絳州龍門的一個地方。他歸隱後常游北山、東皋,自號“東皋子”。“徙倚”是徘徊的意思。“欲何依”,化用曹操《短歌行》中“月明星稀,烏鵲南飛,繞樹三匝,何枝可依”的意思,表現了百無聊賴的彷徨心情。

下面四句寫薄暮中所見景物:“樹樹皆秋色,山山唯落暉。牧人驅犢返,獵馬帶禽歸。”舉目四望,到處是一片秋色,在夕陽的餘暉中越發顯得蕭瑟。在這靜謐的背景之上,牧人與獵馬的特寫,帶著牧歌式的田園氣氛,使整個畫面活動了起來。這四句詩宛如一幅山家秋晚圖,光與色,遠景與近景,靜態與動態,搭配得恰到好處。

然而,王績還不能象陶淵明那樣從田園中找到慰藉,所以最後說:“相顧無相識,長歌懷採薇。”說自己在現實中孤獨無依,只好追懷古代的隱士,和伯夷、叔齊那樣的人交朋友了。

讀熟了唐詩的人,也許並不覺得這首詩有什麼特別的好處。可是,如果沿著詩歌史的順序,從南朝的宋、齊、梁、陳一路讀下來,忽然讀到這首《野望》,便會為它的樸素而叫好。南朝詩風大多華靡艷麗,好象渾身裹著綢緞的珠光寶氣的貴婦。從貴婦堆里走出來,忽然遇見一位荊釵布裙的村姑,她那不施脂粉的樸素美就會產生特別的魅力。王績的《野望》便有這樣一種樸素的好處。[11]P145

總之,陶淵明、江淹、王績等著名詩人都對《君子於役》白描的表現手法加以繼承和發揚,產生了許多優秀詩篇,可見《君子於役》白描手法對後世中國田園詩手法影響之深。

結語

綜上所述,《君子於役》堪稱“中國田園詩之祖”,其對後世的中國田園詩在景物描寫上、意境的開創上、風格的鑄造上以及白描手法的運用上都產生了根深蒂固之影響。

鍾嶸在《詩品•總論》中一開始便提出詩歌的重要作用,他說:“氣之動物,物之感人,故搖盪性,情形諸舞詠,動天地,感鬼神,莫近於詩。”[12]P55鍾嶸非常重視《詩經》,古代一切韻文,都以《詩經》為本源,至於古詩的各種句式和詩體,也都可以溯源於《詩經》。

《詩經》被奉為儒家經典,是整箇中國文學的一個光輝起點,而《詩經•王風•君子於役》以白描的表現手法、自由閒適的意境和清新淡雅的風格,直接地觸動了後世文人心中最易感動的地方,它的天然之妙,對其後的中國田園詩的發展有著深刻影響。