轄區和人口

合浦郡轄區

合浦郡

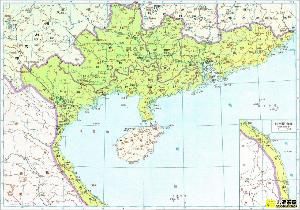

合浦郡合浦郡東起今廣東開平至新興一帶,北起今廣西容縣至橫縣一帶,西起今廣西防城至邕寧一帶。南達今廣東徐聞至陽江一帶,曾一度轄今海南省全境(即儋耳、珠崖),轄區面積約10萬平方公里,其中今廣東境內約35000平方公里,今廣西境內約35000平方公里,海南省35400平方公里。

合浦郡境北倚丘陵山區,南臨大海,海路可直接與東南亞各國交往,陸路有南流江入海通道連線灕江、湘江、珠江水系進入中原水運網路。漢合浦郡港口群包括今天的防城港、欽州港、北海港、合浦三叉港、海口港、三亞港、榆林港、湛江港、徐聞港、電白港、陽江港,是西漢沿海十八郡(其中交趾、日南在今越南境,樂浪在今朝鮮境)中,出海港口最多的郡,也是漢朝唯一有內陸水路直通大海的嶺南重鎮。

合浦郡人口

西漢元鼎六年(前111年)10月,設定合浦郡和合浦縣,郡境總戶口數為15398戶,人口為78980人,平均每縣只有15795人。

東漢建武十九年(43年),合浦郡所轄五縣不變,總戶口數增至23122戶,總人口為86617人,平均每縣比西漢時期增加1526人。

沿革

【漢朝時期】

西漢,南越相國呂嘉叛亂反對漢朝,漢武帝出兵10萬,兵分5路攻打南越國。漢武帝平定南越國後,將原來的南越國屬地設定了九個郡,即南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南,以及後來增加的海南島珠崖、儋耳二郡。這就是史書所述的漢武平南越立嶺南九郡。

合浦郡處於九郡的中部,東部是南海郡,北部是蒼梧、鬱林郡,西部及西南部是交趾、九真、日南等郡,南部是儋耳、珠崖等郡。其中珠崖、儋耳兩郡曾一度併入合浦郡。

東漢建安八年(203年),合浦郡統有合浦、徐聞、高涼、臨允、珠崖五縣。

【三國與晉朝時期】

三國吳黃武五年(226年),分合浦以北歸廣州管轄。

黃武七年(228年),合浦郡改稱珠官郡,同年劃出合浦縣南境設官縣,與合浦同屬珠官郡。

太元二年至太平(252年-258年)復稱合浦郡。

永安三年(260年),劃出合浦縣西北部設定昌平縣(今橫縣),隸屬合浦郡。

太康元年(280年),撤珠崖郡,併入合浦郡,同年劃出合浦縣東北部設盪昌縣(今容縣)。

建武元年(317年),析合浦縣地置新安縣。

【南朝宋】

永初元年(420年)起,合浦郡屬交州。

元嘉九年至大明八年(432年-464年),劃出合浦縣東北部置臨漳郡,合浦郡屬廣州。

泰始七年(471年),劃出廣州臨漳郡和交州的合浦、宋壽二郡,同時增設百粱、龍蘇、安昌、南流、永寧、富昌六郡,統稱越州。越州和臨漳郡駐地在今廣西浦北縣泉水鄉境內。合浦郡管轄合浦、徐聞、盪昌、朱官、朱盧、晉始、新安6縣。郡治在合浦縣城。

建元元年(479年),合浦郡治遷徐聞縣。合浦郡轄徐聞、合浦、朱盧、新安、晉始、盪昌、朱豐、寧廣等9縣。

【南朝齊】

永明六年(488年),劃出合浦縣東北部置北流郡,屬越州。合浦郡駐地由徐聞遷合浦縣城。

【南朝梁】

天監元年(502年)後,撤臨漳郡及其屬縣,並歸合浦縣。越州治所遷合浦縣城。

【隋朝】

開皇九年(589年),合浦郡併入越州。

大業元年(605年),越州改稱祿州。

大業三年(607年),祿州與合州(今雷州半島)合併,稱合州。同年合州改稱合浦郡,隸屬揚州,轄11縣,郡治在合浦縣。

【唐朝】

合浦郡屬嶺南道。

武德五年(622年),合浦郡改稱越州。同年析合浦縣部份轄地設定安昌、高城、大廉、大都4縣,同屬越州。

貞觀六年(632年),在今廣西北海市鐵山港區營盤鎮境內設珠池縣。劃出大都縣隸屬白州(今博白縣)。

貞觀八年(634年),越州改稱廉州。

貞觀十二年(638年),撤安昌、珠當二縣,並歸合浦縣。

天寶元年(724年),廉州改稱合浦郡。

乾元元年(758年),復稱廉州,轄合浦、封山、蔡龍、大廉4縣。駐地在合浦縣城。

至此“合浦郡”之稱在中國行政區域劃分中消失。現保留有廣西壯族自治區合浦縣。

海上絲綢之路

至遲在公元前二世紀左右,中國的漢王朝於北方開闢了一條通往西域的陸上商貿通道,即著名的“絲綢之路”;而在南方,則開闢了一條通往東南亞與印度洋的“海上絲綢之路”。當時海上絲綢之路最南端的始發港有徐聞、合浦、番禺等。

合浦港在漢代是中國海外貿易的重要口岸。漢合浦港的地理位置十分優越,不僅具備了水深、避風、便於船舶停靠的有利條件,而且還有以南流江水系構成的貨運通道。中原內地、雲貴高原的貨物,主要有三條通道進入合浦郡境內:

(1)湘灕水道。自秦始皇開鑿靈渠後,此道便成為嶺南與中原地區的主要交通要道。沿長江水系由湘江過靈渠進入灕江,途經桂林、昭平、梧州,再由梧州逆潯江而上,經北流河到達玉林,過鬼門關後,沿南流江到達合浦港口。

(2)紅水河水道。紅水河古稱牂牁江,上源有南、北盤江。兩江相匯後,經天峨、來賓到達鬱江,溯鬱江而上至貴港,又陸行進入玉林,再沿南流江到達合浦港。雲南、貴州乃至四川的貨物可經此道輸出海外。

(3)左、右江水道。右江水道源自馱娘江和雲南東面的西洋江,兩江相匯後經百色、田陽、田東,於南寧地區與左江相匯;左江上源由流經越南北面的紅河、黑水河構成,兩河匯合後經龍州、崇左、扶綏到達邕江。自邕江順流至橫縣後上岸陸行至靈山一帶,再從武利江經南流江到達合浦港。

《漢書•地理志》載:“自日南障塞、徐聞、合浦,船行可五月,有都元國。又船行可四月,有邑盧沒國;又船行可二十餘日,有諶離國;步行可十餘日,有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月余,有黃支國,民俗略與珠崖相類。其州廣大,戶口多,多異物,自武帝以來皆獻見,有譯長,屬黃門,與應募者俱入海市明珠、璧琉璃、奇石異物,齎黃金雜繒而往,所至國皆稟食為耦,蠻夷賈船,轉送致之;亦利交易,剽殺人。又苦逢風波溺死。不者數年來還。大珠至圍二寸以下。平帝元始中,王莽輔政,欲耀威德,厚遺黃支王,令遣使獻生犀牛。自黃支船行可八月,到皮宗;船行可二月,到日南、象林界雲。黃支之南,有已程不國,漢之譯使自此還矣”。這是史籍中關於中國官方商船從中國南部港口至東南亞各國進行商貿活動和海上航路的最早記載,即海上絲綢之路的最早記載。從記載看,日南障塞、徐聞、合浦都是中國南方海外貿易的始發港。

行程所至,為都元國(今越南南圻一帶)、邑盧沒國(今泰國華富里)、諶離國(暹羅古都佛統),由諶離舍舟登入,橫越中南半島,前行10餘日,到夫甘都盧國(今緬甸蒲甘地區)、黃支國(今印度東岸建志補羅),黃支之南有已程不國(今斯里蘭卡)。

在漢武帝平南越國以前,民間的海外貿易早已有之,漢桓寬《鹽鐵論》稱,中國運蜀郡的貨物到南海交換珠璣、犀、象等珍物。官營的海外貿易始自漢武帝平南越國以後。當時中國商船攜帶的貨物,據《漢書•地理志》記載,“黃金”、“雜繒”是主要的兩類。自海外輸入的貨物主要以玻璃製品、水晶、瑪瑙、犀角、象牙和各種香料為大宗。合浦、貴港、廣州等地的漢墓就出土過不少水晶、瑪瑙的裝飾品和製作精美且風格獨特的玻璃製品,其中不少是海外輸入品。玻璃,古稱琉璃、璧琉璃,《廣志》說:“琉璃出黃支,斯調,大秦,日(扶)南諸國。”除大秦外,其它都是東南亞國家。。

歲月流逝,滄海桑田,昔日的古合浦港由於南流江入海泥沙的淤積,不僅遠離現合浦縣城達10公里,而且港口變淺,船舶進出困難,已為新興的北海市其它港闊水深的港口所替代。曾經管轄過北海的合浦,今天已成為北海市所管轄的縣,其原因與港口的變遷不無關係。

珠還合浦傳說

“珠還合浦”有兩個版本:一源自東漢孟嘗太守對合浦珠池的治理,一源自西晉某太監“割股藏珠”的蠢事。

太守版“珠還合浦”傳說

東漢時,合浦郡沿海盛產珍珠。所產珍珠又圓又大,色澤純正,譽滿海內外,被人稱為“合浦珠”。當地百姓以採珠為生,不種植糧食,以所采珍珠向鄰郡交趾換取糧食。一些官吏乘機貪贓枉法,巧立名目盤剝珠民。他們不顧珠蚌的生長規律,一味讓珠民捕撈。結果,珠蚌逐漸遷移到鄰近的交趾郡內,在合浦能捕撈到的珠蚌越來越少。珠民連買糧食的錢都沒有,不少人因而餓死。漢順帝劉保繼位後,派了一個名叫孟嘗的人當合浦太守。孟嘗到任後,很快找出了當地漁民沒有飯吃的原因。他下令革除弊端,廢除盤剝的非法規定,並禁止漁民濫捕亂采,以便保護珠蚌的資源。不到一年,珠蚌又繁衍起來,合浦又重新成了盛產珍珠的地方。

後人為了紀念清廉的孟嘗太守,在合浦縣內建造了還珠亭、海角亭和孟嘗太守祠以表達思念之情,可惜如今僅剩位於廉州中學校院內的海角亭了。

太監版“珠還合浦”傳說

相傳,古時合浦白龍灣里有顆碩大的夜明珠,一到夜晚便放射異樣的光芒。當地官員知道後飛報朝廷,皇帝派來兩個太監,在白龍灣旁築起城池,坐鎮採珠。年復一年,無數珠民葬身海底,終於將夜明珠采上岸來。兩個太監帶著兵馬護送夜明珠回京,行至合浦縣界梅嶺時,夜明珠自己飛回了合浦。為了把夜明珠帶離合浦,兩太監決定輪流割肉藏珠,一人攜帶一段路。但當他們再次行至梅嶺時,那顆夜明珠竟又不知何時破肉而出,飛回了合浦。無計可施的兩個太監,最終在絕望中吞金而亡。

今天的白龍城遺址上,城南30米處有兩堆黃土,相傳為太監墳。旁邊兩塊方碑,《李爺德政碑》和《黃公去思碑》,都是當時地方官討好權貴之作,現已字跡模糊不可辨認。