概述

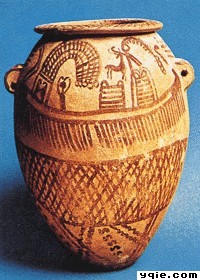

埃及格爾塞文化的陶壺

埃及格爾塞文化的陶壺古代物質文化是指古代人們所創造的各種物質財富和繫於物質財富之上的各種文化內涵。通過古代物質文化的研究,可以比較好的研究古代人對生產,生活,藝術,文化的種種理解與訴求,進而把握人類文明發展的種種軌跡。古代物質文化包括各種古代建築,工程,繪畫,等。主要內容包括反映社會生產力水平高低的生產工具發展狀況、人類所需要的生活資料即衣、食、住、行等物質條件的發展變化情況、以及滿足人類精神需要所出現的許多物質成果,如玉器、青銅器、漆器、瓷器、金銀器等。

石器時代

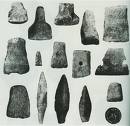

磨製石器

磨製石器石器時代包括舊石器時代人類如何加工木材、製作工具。石器,一般是從石料上打下石片,再經過加工而成。其製作過程是一種有計畫、有目的行為。凡是經過人工打制的,它們都有台面、打擊點和在石片上出現凸起的半錐體等特徵。據研究,舊石器時代先民在選擇石料時,注意選擇那些硬度大,又有一定韌性和脆性岩石。舊石器時代先民選擇 岩石作為石器原料,使所作工具具備必要硬度。對韌性要求,是為避免太脆岩石在使用時斷裂。

燧石和火石是打擊石器最理想原料。因為它們的硬度達到 7°u33267X 8°u65292X性韌而脆,打下的石片常常具有刀口那樣的利刃。經鑑定,中國舊石器時代遺址出土石器,所用原料有數十種之多,以石英、矽質灰岩、角頁岩的數量為多。北京人遺址出土石器中,88.8%是用石英作原料製作的。山西芮城匼河村一帶出土石製品,除少數脈石英外,其餘都是石英岩製成。蘭田人遺址中發現的石器,大部分也是用石英岩和脈石英打制。

矽質灰岩和角頁岩是製作石器較好的石材,但只在個別舊石器時代的遺址中大量發現。例如貴州黔西縣觀音洞發現的舊石器時代早期遺址,出土 3000 余件石製品,其中約有 65%的石器是用矽質灰岩製作的。其他有脈岩、燧石等等。

打制石器原料一般都采自河灘上礫石(或稱鵝卵石),它是山區石塊在自然力作用下被搬運到較低地方沉積下來的圓形或橢圓形岩石。它包含各種各樣的岩石。中國丁村遺址 1954 年發掘出土的石製品達 2000 余件,1976—1977 年間又發現了石製品 1000 余件,以石片和石核為多,具有加工痕跡的石器只有 6.6%。到了舊石器時代晚期,原始人對石器需求增加,出現從原生岩層中開採石料來增加原料作法。廣東南海縣西樵山和山西懷仁鵝毛口等地,都發現了從原生岩層採掘石材製作石器的場所。

舊石器時代石器製作一般都是用石塊或礫石,直接打擊石核,從石核上打下石片,再經過人為加工製成的。中國舊石器時代打制方法有錘擊法、砸擊法、銳棱砸擊法、碰砧法、投擊法等。原始人主要用上述方法製成各種實用工具。用於挖掘塊根和掬掘鼠洞大尖狀器;切割、刮削用刮削器;用作砍劈、敲砸、挖掘等多種用途的砍砸器;作投獸捕獵用的石球等。晚期,出現間接打擊法。在石錘與石核之間以木棒、骨棒或鹿角為中介,將這些中介物置於石核的邊緣,用石錘打擊中介物,間接受力於石核,從石核上剝離下石片。這種方法一般都較細小,多數石片薄而長,兩側邊沿接近平行,背面有一條或兩條縱脊,橫斷面呈三角形或梯形,刃口十分鋒利。

弓箭的發明對原始人具有重大意義。它已具有動力、傳動和工具三個要素。將這三種要素集一身,使得狩獵者能在較遠地方向捕獵對象發動進攻,既避免人與獸之間直接接觸,又可在捕獵對象處於靜止或不設防狀態下瞄準射擊,命中率高。

舊石器時代晚期的鑽孔和磨光製作技術是一個進步。山頂洞遺址中出土的鑽孔小礫石,中間的一孔是用尖狀器從礫石的兩面對鑽而成的。它的鑽孔不圓,兩面的圓孔直徑也不同,一面為 8.8 毫米,一面為 8.4 毫米。山頂洞遺址中出土的七件穿孔石珠,製作相當精緻。它是先將小石片的邊緣打擊成方形或多角形,再將一面或兩面磨光,最後再用尖狀器從背面鑽孔製成裝飾品。鑽孔技術移植到骨器上,於是出現了骨針等用具,從而使縫製衣服成為可能。磨製技術的出現,為製作有稜有角具有特定形狀的工具創造了條件。舊石器時代的磨製技術只見於小型裝飾品。當磨製技術被用於生產工具的製作時,社會就進入了新石器時代。

新石器時代,石器製造技術有很大進步。首先,對石料選擇、切割、磨製、鑽孔、雕刻等工序已有一定要求。石料選定後,先打製成石器的雛形,然後把刃部或整個表面放在礪石上加水和沙子磨光。這就成了磨製石器。

磨製石器與打制的石器相比,已具備了上下左右部分更加準確合理的形制,使用途趨向專一;增強了石器刃部的鋒度,減少了使用時的阻力,使工具能發揮更大的作用。

穿孔技術的發明是石器製作技術上的又一重要成就,它基本上可分為鑽穿、管穿和琢穿三種。鑽穿是用一端削尖的堅硬木棒,或在木棒一端裝上石制的鑽頭,在要穿孔的地方先加些潮濕的沙子,再用手掌或弓弦來轉動木棒進行鑽孔。管穿是用削尖了邊緣的細竹管來穿孔,具體方法與鑽穿相同。琢孔,即用敲琢器在大件石器上直接琢成大孔。穿孔的目的在於製成複合工具,使石制的工具能比較牢固地捆縛在木柄上,便於使用和攜帶,以提高勞動效率。

新石器時代的石器種類大大增多。早期遺址中大量出土的農業、手工業和漁獵工具有斧、錛、鏟、鑿、鏃、矛頭、磨盤、網墜等,稍後又增加了犁、刀、鋤、鐮等。

金石並用時代

金石並用時代

金石並用時代又稱銅石並用時代。人類開始運用金屬器物(以銅器為主)。其顯著特徵是:主要工具和武器仍然是石器,在生產和社會生活領域石器繼續發揮主導作用;同時出現了數量不等的以紅銅(天然銅)器為主體的金屬器,採用冷鍛和冶鑄兩種技術成器,多屬小型工具和飾物;也有因自然共生礦資源比較豐富而產生的合金銅。在有的地區,銅石並用時代文化是古代文明的直接源頭。在有的地區,人們把這一時期包括在廣義的新石器時代之中而未獨立劃出。還有的地區沒有經歷過銅石並用時代。

在舊大陸,東亞、東南亞和南亞的銅石並用時代問題正在探索研究的過程中。中亞、西亞、北非和歐洲已確定有過銅石並用時代,最早的銅石並用時代文化起始於公元前第六千紀。代表性的銅石並用時代文化有:中亞的安諾文化、西亞的哈拉夫文化、烏魯克文化、歐貝德文化、傑姆代特奈斯爾文化,埃及的拜達里文化、阿姆拉文化、格爾塞文化(見涅伽達文化),東歐的特里波利耶-庫庫泰尼文化等。許多文化往往伴存有發達的彩陶。其中如歐貝德文化,居民已掌握灌溉技術,種植小麥、大麥和亞麻,以神廟為中心開始出現初期的小城鎮,推測處於軍事民主制階段。而烏魯克文化和傑姆代特奈斯爾文化時期,已產生奴隸制城邦國家,發明了文字,進入文明初期階段。

從距今6600年至距今4600年 ,在中國黃河流域以粟作農業、彩陶為重要內涵的原始文化中,開始出現零星的銅器和冶鑄銅器遺物,包括仰韶文化的黃銅片、銅笄和紅銅煉渣,紅山文化的鉤形飾物的陶質雙合范,馬家窯文化馬家窯類型的青銅刀,大汶口文化的一件骨鑿上附著有銅綠。

到距今約4500~3900年的龍山時代 ,中國北方和南方的原始粟作農業、稻作農業進一步發展,除普通聚落外,開始出現大小城址,其中有的具有地區性中心地位。這時已學會燒制石灰和製造土坯,建築材料和技術有新的提高。快輪制陶已很普遍,玉雕工藝十分發達,出現專用的玉質禮器。特別是冶銅業明顯進步。在黃河流域的山東龍山文化、河南龍山文化、馬家窯文化、齊家文化和江漢平原的石家河文化中,有至少20處以上遺址,出土了銅器或煉銅遺物。銅器的質料可分3類:以紅銅器最多,是採用天然銅加工製成的;其次是青銅器,分為錫青銅和鉛青銅,或兼有錫、鉛和其他雜質;還有少量是黃銅,為銅鋅合金,含有多種雜質。其中的黃銅器和部分青銅器,可能是直接採用共生礦石冶煉產生的;有些青銅器也許已是人工合金產品。製造銅器的方法有鍛造和鑄造兩種。鑄造一般用單范,極少數使用合范。

青銅時代

中國司母戊大方鼎

中國司母戊大方鼎或稱青銅器時代或青銅文明)是以使用青銅器為標誌的人類文化發展一階段。

青銅是紅銅和錫的合金。由於青銅熔點低,約為800℃;硬度高,為銅或錫的2倍多,容易融化和鑄造成型。青銅時代初期,青銅器具比重較小,甚或以石器為主;進入中後期,比重逐步增加。自有了青銅器和隨之的增加,農業和手工業的生產力水平提高,物質生活條件也漸漸豐富,青銅鑄造術發明,與石器時代相比,起了劃時代作用。

世界上最早進入青銅時代的是兩河流域和埃及等地,開始於公元前3000年。

青銅時代處於銅石並用時代之後,在世界範圍內的編年範圍大約從公元前4000年至公元初年。伊朗南部、土耳其和美索不達米亞一帶在公元前4000~前3000年已使用青銅器,歐洲在公元前4000~前3000年、印度和埃及在公元前3000~前2000年,也有了青銅器。埃及、北非以外的非洲使用青銅較晚,大約不晚於公元前1000年~公元初年。美洲直到將近公元11世紀,才出現冶銅中心。

在古代文化發達的一些地區,青銅時代與奴隸制社會形態相適應,如愛琴海地區、埃及、美索不達米亞、印度、中國等國家和地區。但是也有一些地區,沒有經過青銅時代便直接過渡到鐵器時代。

中國青銅文化起源於黃河流域,始於公元前21世紀,止於公元前5世紀,大體上相當於文獻記載的夏、商、西周至春秋時期,約經歷了1500多年的歷史。現存至今的司母戊大方鼎是世界上罕見的大型青銅器。在出土的商初青銅器中,仍看到生產工具占相當比重,青銅工具如斧、鋸、鑿、錐等已廣泛使用,青銅兵器也日益增多,至於青銅農具,雖然奴隸主不會為奴隸們提供,但在當時,還有一部分作為自由民的農民都會擁有,歷年出土的青銅農具有鋤、鏟、 等,這說明青銅的大量使用主要還是從事製作工具。青銅工具在生產中的效用,使青銅冶鑄技術日益重要,因而能獲得飛速的發展。

西亞青銅時代是兩河流域南部的奴隸制城邦,隨著烏爾王朝的滅亡而告衰落。進入巴比倫時期後,青銅文化達到一個新的發展階段,生產力進一步提高,並進口金銀銅錫等金屬原料。小亞細亞東部卡帕多細亞的奴隸制帝國,約在公元前3500年進入青銅時代早期。公元前3000年前後轉入中期,小亞各地由野蠻進入文明。在鄰近伊朗高原西南部的埃蘭,於公元前第 3 千年中葉形成奴隸制城邦,產生了國家,處於青銅文化的發展時期。

南亞次大陸和東南亞、北亞、南亞青銅時代,產生印度河文明。大概在公元前2500年前後,青銅工具和武器廣泛使用,有斧、鐮、鋸、刀、劍、鏃和矛頭等,手工業匠人對金屬熱加工和冷加工都已達到較高水平,能用焊接法製造金屬器具,並刻有銘文。這時代表性的文化是哈拉帕文化。在東南亞地區,至今發現的最早青銅冶鑄中心是泰國烏隆府的班清墓地,時代在公元前3600~前1000年,青銅器有矛頭、手鐲、腳鐲,矛頭是鑄造後再鍛打成形的。在能諾他墓地,發現用雙扇合范製造的青銅器,並有人祭遺蹟。越南紅河流域的青銅文化出現在公元前2000年前後,其後的東山文化時期,大量地製造銅鼓。菲律賓在公元前 600 年出現青銅器和鐵器 ,是從大陸沿海經巴拉望島傳入的 ,其器類與中國南部和中南半島的相似。在北亞西南部、南西伯利亞和哈薩克斯坦,青銅文化的部落還處在原始公社時期。公元前第1千年初的卡拉蘇克文化,代表性器物為曲柄刀 、短劍、錛、弓形器、蹼形垂飾,並有裝飾性動物紋樣。朝鮮半島的青銅文化以素麵陶為特徵 ,時間在公元前10~前5世紀 。日本的青銅文化從彌生時代前期開始,約在公元前300年前後。

歐洲愛琴海南端各島嶼在基克拉澤斯文化時進入青銅時代,約在公元前3500年左右。克里特島在米諾斯文明時期進入青銅時代 ,在公元前第2千年建立了奴隸制國家 。公元前1600年後,邁錫尼文明興起,在這時的貴族宮室和陵墓中發現了大量的裝飾豪華的青銅武器和金、銀、銅器皿。多瑙河流域的青銅文化是銅石並用文化的繼續。中歐和西歐早期的青銅文化是鍾杯戰斧文化,年代在公元前第 3 千年中到前第2千年初,以繩紋陶為特徵 ;晚期是骨灰瓮文化 ,年代為公元前第2千年後期到前第1千年初,以骨灰墓園為特徵,已知用失蠟法鑄造銅器。巴爾幹和東南歐是一個青銅文化中心,以烏涅茨基文化著稱,分布在捷克、摩拉維亞、多瑙河以北的下奧地利、西里西亞以及撒克遜等地。另一青銅文化中心是西班牙東南和葡萄牙南部的埃爾阿爾加爾文化,村落圍以石頭砌的高牆,住方形房子、墓葬在村內,行屈肢葬,工具武器有刀、斧、劍、戟、弓箭。東歐森林地帶有法季揚諾沃文化、豎穴墓文化和木槨墓文化,義大利北部的泰拉馬拉文化於公元前1700年進入青銅時代,英國和德國境內的青銅文化,都是以農業為特徵,種植穀物、飼養家畜,遺留下有複雜建築的大量墓地。

非洲埃及、北非以外的非洲掌握青銅製造技術應不晚於公元前第1千年 。 到公元11~17世紀,幾內亞沿海地區的青銅製造業達到繁榮期。一般認為非洲的銅器工藝比鐵器工藝發展晚,似乎從石器時代直接過渡到鐵器時代。在東非的麥羅埃遺址,發現了冶鐵爐和殘餘鐵塊。在西非,公元前10世紀即掌握了冶鐵技術。

美洲青銅手工業最早發生於中南美,以秘魯和玻利維亞為冶鑄中心,年代約為公元前11世紀以前。然後傳到智利、阿根廷西南部和墨西哥,再傳到北美。到13~15世紀時南美安第斯山區的印第安人已大量使用紅銅、青銅、金、銀、鉛等金屬製造器物,並建立起奴隸制國家。

鐵器時代

鐵器時代

鐵器時代是繼青銅時代之後又一個時代。它以能夠冶鐵和製造鐵器為標誌,世界上最早鍛造出鐵器的是西臺王國,距今約3400年。中國冶鐵業出現時間雖晚於西亞和歐洲等地,然其後發展迅速,在相當長的一段時間內,一直處於世界冶金技術的前列。

世界上最早製造鐵器的,是小亞細亞(今土耳其境內)的西臺人,時間在公元前1400年左右。約公元前1000年代,古希臘和古羅馬開始普遍使用鐵制工具和兵器。中國最早關於使用鐵制工具的文字記載,是《左傳》中晉國鑄鐵鼎。在春秋時期,中國已經在農業、手工業生產上廣泛使用鐵器。

在美洲及大洋洲沒有鐵器時代,因為鐵的運用是由歐洲人傳入的。

最先出現鐵器使用的是古埃及與蘇美,在公元前4000年已出現極少量使用,但大多是在隕石中得到鐵,而非由鐵礦中提取。在公元前3000年至公元前2000年,在小亞細亞,埃及與美索不達米亞越來越多地由隕石礦中提練鐵,但大多用在禮儀上。而且當時鐵是極昂貴的金屬,比金還要昂貴。最早大量生產鐵並將其套用的是西台帝國,其於公元前1400年已掌握了冶鐵技術。而到了公元前1200年,鐵已在中東各地廣泛運用,但在當時並未取代青銅在套用上的主要地位。

非洲與印度鐵器時代,現在已知最早製造鋼的地方是東非,約在公元前1400年。在公元前1323年,埃及法老圖特卡蒙於死後獲一把鐵制匕首與黃金劍陪葬。而在今天喀土木附近的地方則是在公元前6至5世紀的主要冶鐵地方。

在西非,羅克族是最早掌握冶鐵技術的民族。而在此後,鐵及銅的冶練技術不斷向非洲內陸散播,直至在公元200年抵達好望角為止。

亞洲鐵器時代,近東大約在公元前1400年左右,在小亞細亞的西台帝國已掌握了鐵的冶練技術。而在公元前1200年左右,中東地區已大致掌握鐵的冶練技術。而在歐洲,則是由古希臘在吸收了西台的冶鐵技術後傳播開去的。

東亞中國在公元前6世紀已出現了生鐵製品。1972年,在河北的附近,發掘出一把鐵鍍的青銅戰斧,經考究後大約是在公元前14世紀所制。而在鑑定後,這些鐵應是由鐵隕石處取得。

歐洲鐵器時代在公元前1000年左右,在歐洲地區出現了鐵制工具,大約是由小亞細亞慢慢地西傳而來。在尼德蘭,大約在公元前800年左右出現鐵制工具。公元前1000年左右,東歐已開始進入鐵器時代。在公元前6世紀,在經由塞爾特人傳播下,冶鐵技術已傳遍東歐。

在中歐,鐵器時代通常被分為前鐵器時代 (公元前800年至公元450年)與後鐵器時代(由公元前450年開始)。而中歐的鐵器時代因羅馬入侵而結束。

在義大利,伊托魯里亞文明被認為是鐵器時代的開創文明。而在公元前265年,羅馬征服伊托魯里亞後,義大利的鐵器時代結束。

在英國,鐵器時代於公元前五世紀開始直至羅馬入侵,而在非羅馬統紿地區則是持續至公元五世紀。

德國北部與南斯堪的挪維亞鐵器時代被分為前羅馬鐵器時代與羅馬鐵器時代,這是因為民族遷移的結果。德國北部與丹麥鐵器時代擁有自己獨特的文化,反之南斯堪的挪維亞則與"斯堪的挪維亞鐵器時代"十分接近。

中亞安諾物質文化

古代物質文化

古代物質文化土庫曼斯坦銅石並用時代彩陶文化。因最初發現於阿什哈巴德附近的安諾而得名。分布於該國南部科佩特山北麓平原。年代為公元前5千紀初~前3千紀初。居民主要經營農業,有引水灌溉工程,主要作物有小麥和大麥。家畜飼養業相當發達,有牛、羊、駱駝和豬。住房為單間和多間組合的土坯建築,還有公共使用集會房間。有手制彩陶、動物和人陶塑像及金銀銅和寶石裝飾品。社會處於母系氏族公社階段。該文化與阿富汗、伊朗、美索不達米亞等地存在聯繫。

該文化房屋為單間或多間的土坯建築,後者由若干單元組成,每個單元包括一間住房及附屬的儲藏間。各個聚落還有兼作崇拜中心和集會場所的房子,屋內設祭祀的灶火,牆壁或地面施以紅、黑色的幾何紋單彩或雙彩。墓葬常散見於聚落之內。死者為單人側身屈肢葬,有的屍體以赭石染色。有的無隨葬品,有的隨葬有少量飾物、容器或祭肉。晚期在聚落邊緣的地面用土坯築起橢圓形的集體葬墓室,墓頂為疊澀的券頂,面積一般為5~6平方米,每座墓內葬二、三人至十數人。

陶器為手制平底缽、碗、罐。彩陶為深褐色單彩或紅、黑色雙彩,繪出三角、菱形、方格、十字、平行線等幾何紋及山羊等象生紋。不施彩繪的陶器胎呈灰色或紅色,器表常磨光,間或施劃紋。屢見紅陶人像和動物塑像,人物塑像多為女性,推測系豐收女神。此外,還發現陶紡輪和陶車模型的輪子。工具有石制的鐮刃、鏃、錛、鋤、掘土棒墜環、磨盤、磨棒、臼、杵、紅銅鑄造的針、錐、 別針、斧、刀、鏃、 矛、鑿,骨制的刮刀、磨光器、針、 錐、叉等。飾物有金、 銀、紅銅、 寶石製成的串珠和垂飾,以及紅銅製的鏡、 鐲、環等。

居民屬歐羅巴人種東地中海類型。主要經營農業和家畜飼養業。早期農業利用河流泛濫灌溉,晚期已開始人工引水灌溉。 作物主要有小麥、 大麥,家畜則有牛、羊、駱駝、豬。從住房類型、紅陶女像和墓葬尚無明顯貧富分化來看,當時社會當處於母系氏族公社階段。但晚期屢見男子陶塑,似為母權制衰微的徵象。

歐洲鍾杯戰斧文化

中歐和西歐青銅時代早期文化。因出有鐘形杯狀陶器和用於戰鬥的穿孔石斧而得名。年代約在公元前第3千年中期至前第2千年初。集中分布在多瑙河、萊茵河、易北河、羅訥河流域和西班牙、英國、聯邦德國平原地區。典型遺址有西班牙馬德里附近的先波蘇埃洛斯和法國布列塔尼省的凱爾韋贊等地。

鍾杯戰斧文化遺蹟主要是墓葬。墓葬多為單人豎穴,墓主多是成年男性,行曲肢葬,隨葬品有鍾杯、戰斧及日用工具、武器、石制護腕片、飾物等。也見有火葬。鍾杯是一種單色手制陶器,圓底鼓腹,頸口向上敞開,狀如覆鍾,一般高為30厘米,有時施以篦紋或繩紋圖案裝飾。戰斧系石制,一端平鈍,一端扁而寬成為斧刃,柄孔開於中部,有的石斧中脊起棱,可能是仿效同類銅鑄戰斧。鍾杯戰斧文化的陶器還有罐、缽等。青銅器則有短劍、匕首、箭鏃等。發現鑄范。墓葬中常見有馬骨,說明當時對馬的馴養與役用很重視。在鍾杯戰斧文化時期,歐洲廣大地區的原始農業經濟發展為農、牧混合經濟,流動性較大。