界線

秦嶺淮河一線

秦嶺—淮河一線,就是我們常說的中國南北地理分界線。此線南北,無論是自然條件、農業生產方式,還是地理風貌以及人民的生活習俗,都有明顯的不同。

從氣候特點看

秦淮以北的大部分地區,河湖冬季結冰,每當冬季來臨,北風呼嘯,大部分的樹會落葉,不落葉的樹葉多呈針狀,叫做針葉樹。由於北方地區年降水量較少,降水多集中在夏季,所以河流的水量不大,水位變化大,只有夏季才形成汛期,時間也比較短,河流的含沙量較大。而在秦淮以南地區則正好相反,冬季不結冰,樹木不落葉,一年四季常綠。河流的水量較大,水位變化不大,汛期時間長,河水含沙量較小。

農業及風俗

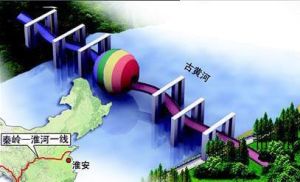

南北分界線示意圖示志園

南北分界線示意圖示志園從農業生產及人們生活習俗來看,秦淮南北的差異就更明顯。北方耕地為旱地,主要作物為小麥和雜糧,一年兩熟或兩年三熟;南方則主要是水田,農作物主要是水稻和甘蔗、茶葉等亞熱帶經濟作物。一年兩熟或三熟。人們平常所說的“北麥南稻,南船北馬”是這種差異的真實寫照。

秦嶺—淮河一線經過甘、陝、豫、皖、蘇等省,是中國中東部地區一條重要的地理分界線,其南、北在氣候、河流、植被、土壤、農業生產等方面,都有顯著差異。

南方注重建設河網排蓄洪水,進行水土保持,暴雨不會淹,一百天不下雨不會幹旱的旱澇保收農業,所以農業單位產量高,工農業生產都能夠得到保障,經濟能夠可持續發展。

北方沒有給水留出空間,容易發生自然災害,暴雨容易淹,不下雨容易乾旱,對工農業生產、城市供水造成了不穩定。

歷史意義

以水土保持為目的的水利建設是中華民族的傳統,自古就有堯舜禹治水的傳說,宋金戰爭以後,南宋與金國以秦嶺、淮河為界,南宋保持著傳統,金國推行了改革,改旱澇保收農田為連片的旱地,以馬代船,這次改革導致農業生產靠天吃飯,不穩定,是南富北窮的轉折點。

由於沒有注重水土保持,沒有給水留出空間,所以容易發生洪澇災害、水土流失和乾旱和土地荒漠化,致使農業平均產量低,供水困難,經濟不能可持續發展,成為中國經濟中心從北方轉向南方的轉折點。中原地區的農業不再富饒。

誤解

旱改水的目的是為了水土保持,給水留出空間,增強洪水蓄排能力,並不是為了長水稻;旱改水可以使農業增產,工農業生產有保障,還能解決城市缺水問題,因為洪水也是一種資源。

旱澇保收的方式是建立水庫,深挖河道,建設成河網,蓄水量越大,對抗自然災害的能力越強,北方城市除了北京、天津,對河網建設的意識不強。

地理意義

秦嶺

南北分界線

南北分界線在中國中部橫亘著一條東西走向的山脈——秦嶺。它就象一堵“擋風牆”阻止冬季冷空氣南下,攔截夏季東南季風的北上。

自古以來,因秦嶺所處的特殊地理環境,以及因此而帶來的秦嶺南北氣候變化,人文景觀、生活習俗等方面的不同,被稱為我國南北的分界線。習慣上稱秦嶺以南為我國南方,秦嶺以北為我國北方。但秦嶺正式的名稱是自漢代才有的。

廣義的秦嶺是橫亘於中國中部的東西走向的巨大山脈,西起甘肅省臨潭縣北部的白石山,以迭山與崑崙山脈分界。向東經天水南部的麥積山進入陝西。在陝西與河南交界處分為三支,北支為崤山,余脈沿黃河南岸向東延伸,通稱邙山;中支為熊耳山;南支為伏牛山。山脈南部一小部分由陝西延伸至湖北省鄖縣。秦嶺山脈全長1600公里,南北寬數十公里至二三百公里,面積廣大,氣勢磅礴,蔚為壯觀。

狹義的秦嶺是秦嶺山脈中段,位於陝西省中部的一部分。在漢代即有“秦嶺”之名,又因位於關中以南,故名“南山”。

淮河

秦嶺東邊的淮河是中國的一條大河,全長1000公里,淮河兩岸的地形、河流及水文特徵都有明顯的不同。

淮河位於長江和黃河之間,解決了這一地區的水資源問題。淡水資源方面,淮河流域年平均地表水資源為621億m3,淺層地下水資源為374億m3,扣除兩者相互補給的重複部分,水資源總量為854億m3,入均占有量為450m3。水電資源方面,淮河流域全流域水能蘊藏量151萬kW,可開發的裝機約90萬kW,目前澆溉方面已開發近30萬kW。流域內有效灌溉面積779.5萬h㎡,實灌面積655.1萬h㎡。其中淠史杭灌區設計灌溉面積68.4萬h㎡。航運方面,全流域通航里程從50年代的1.2萬km增加到了2萬km,包括京杭運河蘇北段的擴建、改建。

界線標誌

南北分界線

南北分界線近年來,秦嶺—淮河一線的城市為發展旅遊業,提高城市知名度,紛紛籌劃建設中國南北方分界線標誌,例如淮安的中國南北地理分界線標誌園。

在2008年9月28日上午,國家測繪局測繪成果管理與套用司司長李永雄在召開的測繪局新聞發布會上,回答記者關於江蘇有地方在建南北分界線的紀念碑問題時,表示該紀念碑建造要按法定程式報批,並經審核批准。

李永雄說,國家測繪局十分關注這個事情,並已經和當地測繪主管部門進行了溝通。關於南北分界線的問題在教科書上是有一個說法“它是一個帶狀”,那么以後建標誌到底建在哪個地方,怎么確定它,有待研究。

李永雄認為,作為南北分界線本身來講,它是一個帶狀的,即使將來有一個具體數據的話確定它也要依據一定的科學性,標誌具體建在哪個地方經過科學認定後還要經過法定程式報批。國家測繪局已經責成當地有關主管部門去了解情況。

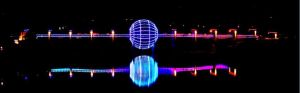

2009年4月17日,矗立於江蘇淮安市區古淮河上的中國南北地理分界線標誌的真容已全面顯現。標誌物為一個微縮地球,位於紅橋中間位置,也是河道中心線位置。球體分為南北兩半球,北側為漸變冷色調,南側為漸變暖色調,寓意地球上的南北氣候特徵。

2009年9月9日,淮安設立中國南北地理分界線標誌園項目,獲得國家測繪局的批准,國測成字[2009]16號文,同意淮安市人民政府在淮安市區設立中國南北地理分界線標誌園。

自然分界

近一兩年,淮河沿岸城市紛紛“爭建”南北分界標誌物。的確,淮河、秦嶺一線歷來是我國公認的南北方自然分界。可是,真的有一條“線”劃分了中國南北方嗎?

我國南北自然分界線,實際上首先是氣候分界線。就熱量帶說是北方暖溫帶和南方亞熱帶的分界;在水分區劃中則是北方乾旱、半濕潤氣候和南方濕潤氣候的分界;在雨旱季節類型區劃中則是北方春旱、夏雨氣候和南方春雨、梅雨及伏旱氣候的分界。

然而,這個過渡和變化是通過相當寬的一個帶來完成的。在淮河兩岸,相隔一二十公里甚至更寬,並看不出氣候、農業、自然景觀等方面有什麼變化。實際上,由於淮河地區主要是平原地區,南北冷暖氣流暢通無阻,確實也不可能產生一條截然分明的南北分界線來。以“橘逾淮而北為枳”為例,由於我國東部地區冬季中南下冷空氣強,常常帶來柑橘致命低溫,因此現今即使淮河以南的長江兩岸,除了局部有利區域外,一般也沒有種植柑橘的經濟價值。

我國南北分界帶的西段秦嶺,冬季阻擋了北方冷空氣,因而在嶺北為典型暖溫帶情況下使嶺南成為典型亞熱帶(能生長同緯度淮河兩岸不能生長的柑橘等亞熱帶指標植物)。但是,秦嶺分界也並非一條線。因為秦嶺南坡約千米海拔以下才是亞熱帶,而秦嶺山脈兩坡千米等高線間的寬度,也就是分界帶的寬度也大約有90-110公里。而且,在歷史上南北分界帶是隨氣候變化而南北移動的。如果全球持續變暖,亞熱帶北界將來甚至有可能要北推到黃河的中、下游地區。

經線與經度通過兩極並和赤道相垂直的大圓圈,稱為經線圈或經線,也稱子午線。由於所有經線都交於南北兩極,又與緯線相垂直,所以任何一條經線都代表地球上的南北方向。地球是圓球,經線又有無數條,所以,為了便於計算,經國際社會之間的協商,決定以通過英國倫敦東郊格林尼治天文台的那條經線為零度經線,又稱本初子午線。為使英、法等國和非洲大陸上的各國同屬一個半球,東西半球的劃分,是以東經160°和西經20°為界。

地球上某一點的經度,就是該點所在經線平面與本初子午線平面之間的夾角。這一夾角相當於這兩個平面所夾的赤道弧在地心所張的角度。本初子午線以東稱東經,用“E”表示;以西稱西經,用“w”表示。地球圓周為360°,所以東西經各分180°。