第一怪:“麵條像褲帶”

麵條像腰帶

麵條像腰帶歌謠為證:三秦麵條真不賴,擀厚切寬像褲帶。面香筋道細又白,爽口奈飢燎的太。

秦地自古盛產小麥,因此,自古以來這裡的人們以麵食為主,一天到晚三頓飯,天天離不開麵食,其中以麵條和饅頭為主。陝西的麵條可不是一般的麵條,就像陝西人一樣實實在在,陝西的婆姨各個都是擀麵條的行家裡手。如果,在家連一碗麵條都做不好的話,這樣的女孩子嫁出去幾率起碼要下降五十個百分點。一般在陝西農村,女孩子長大成人,首先不是會縫一件衣服、繡一朵花,而是會擀上滿滿的一案板的麵條,這樣以後女兒出嫁過去,才能得到婆家的賞識。

陝西麵條與外地的麵條比起來,這才是稱得上是真正的麵條,而其他的麵條只能稱為“面絲”了,尤其是那些具有外來血統的麵條更是無法相提並論。

陝西的麵條就是個實在。其厚、寬、長超出人們的想像,其形狀如同腰間所系的褲帶。然而,您可別被它雄渾的外表所嚇倒。當您捧上一老碗正宗的陝西麵條,再調和上紅彤彤的油潑辣椒、紅褐色醬油醋、雪白的鹽、撒上綠瑩瑩的芫荽和蔥花,上面再臥上金燦燦的荷包蛋。那么,這碗麵條簡直就是藝術品了,讓您不忍心下箸去破壞這美妙的麵條了。

您看,端上來的這碗麵條,紅、白、綠、黃四色相間,寓意春、夏、秋、冬四季,美不勝收;聞起來,淡香撲鼻,連天上的神仙也會搖三搖;吃起來,入口軟如糯米,嚼起來又筋如牛皮。只要這一碗麵條下了肚,準保您看到山珍海味以後,也絕對沒有什麼胃口了。

第二怪:鍋盔像鍋蓋

鍋盔像鍋蓋

鍋盔像鍋蓋歌謠為:餅大直徑二尺外,又圓又厚像鍋蓋。陝西把餅叫鍋盔,里酥外脆好捎帶。

要說起這第二怪,那可是歷史悠久。傳說在秦朝,秦軍一統六國,四處征戰之際,由於軍中士兵所攜帶的乾糧容易發霉變質。於是,軍中的伙夫就發明了今天的鍋盔。

鍋盔到底是什麼模樣呢?鍋盔的大可是一般人所無法想像到的。鍋盔整體呈圓形,直徑尺許,厚1寸,重5斤。用料取麥面精粉,壓稈和面,淺鍋慢火烘烤。鍋盔外表斑黃,切口砂白,酥活適口,能久放,便攜帶。在陝西,烙制鍋盔用的鍋可不是一般的小鍋,而是用來做十幾人飯菜的大鍋。這樣的鍋直徑約在七八十公分,而且這樣的鍋上面用的鍋蓋也是隆起的,所以說烙好的鍋盔就象鍋蓋一般大小,一般模樣。

鍋盔製作工藝精細,素以“乾、酥、白、香”著稱西府。做鍋盔用的鍋一定得用生鐵鑄成的大鍋,做鍋盔用的面必須用當年收成以後上好的麥子磨成的麵粉,經過發酵後,讓面醒過勁兒。然後經過師傅揉、摔、捏、拍、捻、壓、擀等多道手法,使面糅合的十分均勻。這時,師傅操起一根鴨蛋粗細的擀麵杖,慢慢地把麵團擀成一張大餅的模樣。

這樣就到了下一道工序,就應該開始烙饃了,這是最重要的一道工序,因為火候的大小決定著鍋盔的顏色和質地,一般人烙制時候沒有掌握好火候,不是沒有熟透,就是烙糊了。燒火用的是材料一般也很講究,正宗的鍋盔用當年上好的(麥尖)麥秸,這不由得讓我想起了曹植的七步詩“煮豆燃豆蒺,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急?”。現在,我看也得改為“烙饃燃麥秸,饃在鍋中泣。本是同根生,相煎何太急”了。而如今,人們做飯大多用上煤炭或者液化氣了,所以,就很難再有以前那種純正的麥香味道。

烙制鍋盔是有多年經驗的師傅來完成的,手法有:“一轉、二翻、三撓”一轉,就是鍋盔在鍋中要不停地轉動;二翻,就是烙成一面以後再翻過來烙另一面;三撓。就是鍋盔熟的時候撓一撓鍋盔,聽一聽動靜,如果發出清脆聲音,上面有白色痕跡,那么就可以了,否則就沒有熟透。等到快出鍋時候,再撒上新鮮的芝麻,然後就可以出鍋了。出鍋以後的黃里透焦,焦里透黃,咬著酥脆,吃著香甜,不愧有陝西八大怪的美名。

鍋盔自唐、宋以來,在西安城多處設有驛店,外地客商東來西往,北上南下,鍋盔作為客商的攜帶乾糧已遠走他鄉。明、清以來,做賣鍋盔者遍布縣城四周,光緒時期的張聰、劉有學;民國時期的邢呆子、趙乾兒、張廣善;解放以來的龐天紅、席金卵等,都是做鍋盔此行中的能手。

鍋盔還有一個作用就是外婆給外孫賀彌月贈送禮品,在我們那裡小孩子滿月時候,外婆都會精心給外孫子烙制小鍋盔,然後用白線紮上守歲的錢,穿過中間的孔,帶在外孫的脖子上。這裡面有著對外孫子的最真誠的祝願吧!

第三怪:油潑辣子也是菜

辣子是道菜

辣子是道菜歌謠為證:刨(不)說川湘能吃辣,老陝吃辣讓人怕。辣麵拌鹽熱油潑,調面夾饃把飯下。

一說起中國能吃辣的地區,大家恐怕一致都推舉四川和湖南。然而,陝西人吃辣的水準也是當仁不讓的。而且,陝西人吃辣吃得精細,吃出了文化,這點恐怕川人和湘人所無法達到的。一般來說陝西人嗜辣如命的喜好,當然與陝西人愛憎分明的個性分不開的。

我是農民的後代,打小就在農村長大。記得在我小的時候,等到秋後人們在辣椒收穫之後,用針線把辣椒一個個穿起來,掛在乾燥通風的屋檐下。因此,秋後在農村家家戶戶的屋檐下,總是懸掛著一串串紅彤彤的辣椒,如果誰家的辣椒掛的越多,則證明了這家人必然富裕的人家了。有時候,去相親姑娘們總是愛瞅一瞅屋檐下的辣椒,以此來斷定未來婆家的境況如何。

如果在平時,家裡來了客人,沒有好的酒肉款待客人,這樣都是可以原諒的。但是,吃飯時候要是沒有了辣椒,那么必然會遭到客人不滿和譏諷。他們必然見人就嘟嘟囔囔:“這家人太嗇皮咧!也真會過日子,吃飯連個辣子都沒有。”

在陝西,正宗的油潑辣椒做法是這樣的:先將辣椒風乾之後,然後剪成大約1.5厘米左右的小段,再放入加了少許的熱油鍋中加熱、烘乾。這時,掌握火候特別重要,如果火候過大,那么辣椒的色澤就會發黑,口感也會發苦;火候小了的話,不脆,很難搗碎,而且沒有香味。當辣椒出鍋之後,放在一種鐵制的罐中,用鐵制杵使勁擊打,直到成為粉末壯為止。當然也不要太細了,這樣會影響口感的。如今,在街頭經常看到小販們用攪餡機攪出來辣椒麵,就覺得索然無味,因為這樣的辣椒早已失去了原來的本色。

等到辣椒成面以後,把辣椒用玻璃瓶密閉封存。如果要食用的話,先把辣椒拌一點鹽面,然後再將菜子油在鐵鍋中加熱到七八分熱,趁著這個功夫,將熱油澆在辣椒麵上,一邊澆油,一邊攪拌,油溫要求很嚴格,過高過低都會影響辣椒油的效果。等到辣椒油冷卻以後,就可以食用了。

純正的陝西人是離不開辣椒油,不僅是在吃麵條時候,尤其是用鍋盔和饅頭直接夾著辣椒食用,這樣的方法也只有陝西人這樣做,可以說是陝西人專利吃飯。當冒著熱氣騰騰的雪白饅頭,掰開以後,夾上幾勺紅艷艷的辣椒油以後。閉上眼睛,咬上一口,一股香辣的感覺,直衝頭頂,怎一個“爽”字了得!

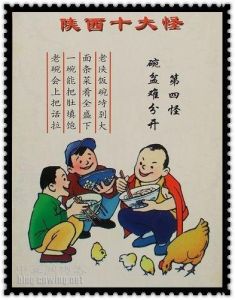

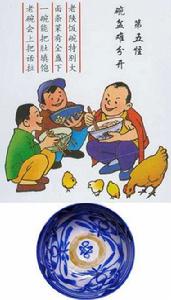

第四怪:碗盆不分家

碗盆不分家

碗盆不分家歌謠為證:老陝楞娃碗真大,麵條一盛箍到尖。一碗下肚撐的歡,老碗會上諞閒傳(HAN CHUAN說閒話的意思)。

陝西人把飯碗不叫飯碗而叫老碗。由此可見,這個“老”字並不是代表了老碗的歷史多么悠久,而是碗中“老大”的意思。其實老碗在飯碗當中,老碗絕對也是碗的家族中當之無愧的“大哥大”。

說起這老碗,產地耀縣,屬於青花粗瓷。雖然,這老碗表面打眼一瞅有點愣頭愣腦。但是,骨子裡卻透著一種樸實和憨厚勁兒,這就像陝西人的秉性一樣。正宗的陝西大老碗,碗深而圓,其容量起碼有一般吃飯用的小碗七八個之多。陝西人吃飯無論是青壯年、老人、孩子還是婦女,一律都用老碗。用這樣的碗絕對省事,一次就能盛夠,絕對不會再來第二次。

陝西人吃飯圖得就是個熱鬧勁兒,他們喜歡一起扎堆兒吃飯,人們把這叫做“老碗會”。有時候,誰家的飯好吃,都會給別人家孩子毫不吝惜的盛上一碗。比起那些關上大門,在自家裡偷偷地享受的美食的南方人來說,陝西人則顯得豪爽和灑脫了幾分。當一群人三三兩兩地蹲在大門外,各個捧著自己的老碗,一邊曬著暖洋洋的太陽,一邊山南地北諞著閒傳,也就是嘮閒磕的意思。過著悠閒而自在的生活,其實誰不說,這就是上天對三秦兒女的恩賜呢!

而今,生活好了起來,人們平時吃的零食和副食也多了起來,所以人們的飯量也沒有以前那么大了,飯碗也越來越小了。因此,陝西的老碗逐漸成為了歷史。但是,我卻從心底里更加地懷念那回歸鄉間淳樸的老碗會。

第五怪:手帕頭上帶

手帕頭上戴

手帕頭上戴歌謠為證:陝西農村老太太,花格帕帕頭上帶。防曬防塵又防雨,檫手抹汗更實在。

當您漫步在陝西農村鄉間的小道上,時不時地看到頭頂手帕的老太太手拄著拐杖,邁著三寸金蓮慢悠悠的踱步。頭頂的手帕,成為陝西老太太區別與其他地方老太太最顯著的特徵。

要說這老太太頭頂手帕的歷史可不是一天兩天了,這是陝西人由來以久的風俗。由於陝西地處西北的黃土高原,這裡日照強烈,乾旱少雨,而且風沙天氣較多。所以農村婦女在辛勤勞作的時候,都要頭頂著手帕。

說起這一方小小的手帕的作用,那可是大發去了。手帕既可以防止強烈的日光對皮膚的侵害,又能阻止塵土進入到頭髮,而且頭髮也不能被風吹亂。當在外勞作,沒有隨身攜帶毛巾的話,手帕又可以檫汗抹灰,實在既實惠有美觀。

其實,老太太們帶手帕也是和以前的生活聯繫起來,由於以前生活比較窘困,人們沒有錢來賣美麗的帽子。所以便宜實惠的手帕,就成為勤勞樸實的農村婦女的必然選擇。今天,當人們生活富裕起來以後,千奇百怪的帽子逐漸取代了手帕。手帕也成為古老的歷史中一道風景。

有時偶然在街頭看到頭染黃毛的憤青,帶著花花綠綠的頭巾,仿佛這世界一下子又顛倒過來。

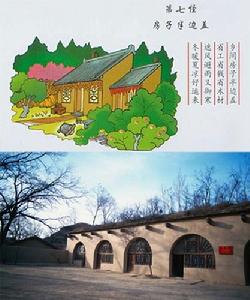

第六怪:房子半邊蓋

房子半邊蓋

房子半邊蓋歌謠為證:鄉間房子半邊蓋,省工省料省木材。遮風擋雨又耐寒,冬暖夏輛時運來。

在陝西農村處處可見半邊蓋的房子。但是,您千萬可不要以為這是“豆腐渣”工程,其實這是陝西人獨有居住環境,這與陝西的風土人情分不開的。

由於陝西地處內陸,屬於典型的大陸性乾燥氣候,因此關中一代天氣乾旱、風沙大,加之當地木材稀少。所以,人們根據當地的條件,就發明了半邊蓋的房子。建造這樣的房子,用的材料當然就地取材,用當地黃土和成泥,打成高40公分、長50公分、厚10公分的泥胚,涼乾以後用來砌牆,條件好的話燒製成青磚以後,陝西人把這叫做“糊葺”,真有點“胡砌”的意思了。但是,這樣的房子不僅節省了大量的木材和磚瓦,而且省下了人工。省工省材的半邊房子絕對不是意味著粗製濫造的代名詞。其實,每一處房子都是主人多年的心血和汗水換來成果,同時,這也是以後子孫幾代的庇護所。

小的時候,我就一直住在半邊蓋的房子裡,由於房間的面積縮小了,因此保暖性和透氣性相對較好,比起大瓦房來更顯得冬暖夏涼。因此,經濟而又實惠的半邊房成為陝西農村的首選。

今天,在陝西半邊蓋的房子已經成為歷史,隨著人們生活改善,當地的農民也住上了水泥鋼筋的樓房。每當回到老家,看到那僅有的幾座半邊的房子,就會讓我緬懷過去的歲月。

第七怪:姑娘不對外

姑娘不對外

姑娘不對外 歌謠為證:長安建都十幾代,人傑地靈春長在。風調雨順生活好,陝西姑娘不對外。

陝西關中自古人傑地靈,土地廣袤肥沃。因此生活在這片土地上的人們衣食無憂,所以長久以來養成的封閉意識,陝西人的保守在全國是出了名的。

陝西人對於自家姑娘的保守意識,那更是出了名的。自古就有陝西姑娘不對外的傳統。陝西人絕對不讓外人占著半點便宜的,因此從嚴格意義上說,陝西人自家的姑娘只限於在陝西人內部交流,而很少和外地人通婚。自古以來,河南、四川、湖北、甘肅等地的姑娘紛紛下嫁陝西,卻很少見到陝西的姑娘下嫁到外地。

在我們那裡,只有那些家境貧寒,兄弟多的人家,在當地實在是找不到適合的姑娘,迫不得已才會到外地找一個媳婦。這樣的話,也會讓鄰居小瞧的一陣子。

由於,陝西自古就是風水寶地,共有十八代帝王在此建都,多少年來一直侵淫著封建主義思想。因此,陝西的姑娘一般就比較傳統和守舊。同時由於長安十八代帝王在此建都,所以天子腳下的臣民,就更顯得牛氣了一點,底氣更足了一點。再加之,平日辛勤地耕作足以溫飽無憂,盡情享受老婆孩子熱炕頭的天倫之樂。因此,陝西人更願意在自我封閉的小圈子裡面,享受著自由自在的生活,而不是為了事業,離開家鄉而四處闖蕩。

陝西的姑娘由於生活在這樣相對封閉的環境裡。於是,結婚就是父母之命,媒妁之言。一般都是靠著七大姑、八大姨的親戚關係,四處打聽,然後選擇一個比較滿意的人家將閨女嫁過去,這樣也是作到知根知底了。

俗話說:肥水不流外人田。當然,陝西的姑娘就不會對外了。但是,那段歷史已經是以前的老黃曆了,在新時代的青年,更有他們自己的選擇,已經打破舊婚姻的樊籠的年輕人,積極地爭取自我的自由幸福的婚姻,走出陝西,走向了世界,和藍眼黃髮的外國人也談婚論嫁了。

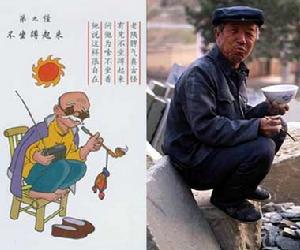

第八怪:不座椅子蹲起來

不坐蹲起來

不坐蹲起來歌謠為證:老陝脾氣真古怪,有登不坐蹲起來。問他為啥不坐著,他說這樣很自在。

陝西人喜歡蹲在凳子上吃飯、抽菸、聊天,在別人看起來很遭罪的事情,但是在老陝們看來這是陝西自己我的享受。

在陝西的農村,在閒暇時候,一般上年紀的老人都喜歡不穿襪子,光腳穿著布鞋,嘴裡叼著一根哈菸袋,手裡掐著收音機,蹲在凳子上,一邊喝茶,一邊抽菸。在這樣的氛圍中,他們感覺到的是一份自在和歡暢,遠遠比那些正襟危坐、道貌岸然的人幸福的多。因此天性隨意的陝西人更願意自在地蹲著,做一個快樂無憂的下里巴人。也不願意很拘束的坐在凳子上,去享受陽春白雪的高雅生活。

也許陝西人天生與黃土地的親密地接觸,使他們更願意接近和親近黃土地。

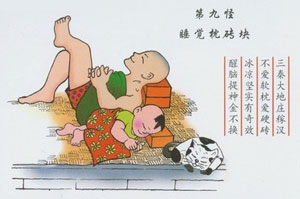

第九怪:睡覺枕石塊

睡覺枕石塊

睡覺枕石塊 歌謠為證:三秦楞娃莊稼漢,不愛軟枕愛石塊。冰涼堅實燎的太,醒腦提神金不換。

陝西人不喜歡柔軟的枕頭,而選擇木製的枕頭和石制的枕頭。這是和陝西人憨直的秉性分不開的。

在陝西。當夏季酷熱難耐的時候,莊稼漢晚上睡覺的時候,更願意枕著一塊磚頭或者石頭當作枕頭,枕在上面而酣然高眠。而且,陝西人親切地把它叫做:“金不換”,意思就是用金子也不換的寶貝,足以見得陝西人對於這個頭下石塊和木塊做的枕頭,其依戀和痴迷的程度是何等真切了。

當然,陝西人一般後腦勺比較扁平較多,筆者經過仔細考證,道是懷疑這扁平的後腦勺,是不是和祖先愛枕著磚頭的睡覺有一定的關係。

在我小的時候,夏日酷熱難耐,家裡人都願意在外面的空地里乘涼,有時候,晚上就睡在外面。當鋪上一葉涼蓆,頭枕在冰涼的石塊上,聽著爺爺講古老的傳說故事。不一會兒,我仿佛就是那故事的主角。等到一覺醒來的時候,看到天上的星星頑皮地眨著眼睛,露水已經打濕了被角。

第十怪:秦腔吼起來

唱戲吼起來

唱戲吼起來歌謠為證:民風淳樸性彪悍,秦腔花臉喉起來。台下觀眾心歡暢,不怕戲台棚要翻。

陝西十大怪,最怪就是秦腔喉起來。秦腔產生於民間,生動的反映出人民的願望、愛憎、痛苦和歡樂,反映他們的生活和鬥爭。秦腔的很多劇目都是表現我國歷史上反侵略戰爭、忠奸鬥爭、反壓迫鬥爭等重大的或富有生活情趣的題材。

由於秦腔音樂反映了陝甘人民耿直爽朗、慷慨好義的性格,和淳樸敦厚、勤勞勇敢的民風。因此秦腔有著深厚的根基。在陝西的農村,每逢過年過節的時候,對於辛勤勞作一年的人們來說,最大的享受就是聽一場秦腔。如果有老人在過大壽時候,兒孫們要是能請上一個戲班子,美美地唱上那么一回,那可是莫大的榮耀了,這可得讓十里八村鄉親起碼能嘮叨好幾個月。

秦腔並不是陽春白雪,而是下里巴人都可以親近的藝術,當人們辛勤勞作,高興的時候,可以放開嗓子吼上一段,高亢的吼聲激盪長空,迴蕩四野,讓人心中豪邁之極。如果在悲傷的時候,悲憤地吼一段秦腔,蒼涼悲戚,低沉婉轉,山川為之動顏,草木為之悲戚。秦腔就像一根臍帶,一頭連線著秦人的未來,一頭連線著秦人的過去,為生活在這片黃土地的人們,提供著思想的乳汁。

秦腔的唱腔、道白、板路、臉譜、身段、角色門類自成體系。秦腔也稱“亂彈”,唱腔音色高亢激昂,要求用真嗓音演唱,所以保持了原始豪放的特點。秦腔演出地點最好是選在露天的場所,那樣才能有秦腔的味道,更體味到秦腔的精髓。正是因為秦腔具有獨特的藝術風格,所以吸引著這片土地上的人民。秦腔的唱腔,用寬音大嗓,直起直落,給人以高亢激越、粗獷樸實之感。看秦腔時候,尤其看到秦腔中的“黑頭”吼聲地動山搖的時候,你才會此刻真正認識到秦腔的豪放,這也是秦人的血性。如果婉約秀麗的江南,那裡是永遠不會發出這樣雄渾的聲音。在蒼涼的夜裡,當秦腔那激揚的鏇律在廣袤的上空迴蕩,這時候,作為一個純粹的秦人,您的心中怎能不產生共鳴。在那片方圓天地,台下一聲聲地叫好,更激起了台上演員的表演欲望,尤其是演員的水平得到觀眾的一致認定,觀眾就會自發在台下鳴鞭放炮,給演員批上紅綢緞,這可是對演員最高的褒獎了,於是在這樣熱烈的氣氛中,一個接著一個的高潮連續不斷……

全國解放後,秦腔除以本劇種長期演奏用的樂器為基礎外,還吸收了其它一些民族樂器和西洋樂器,以豐富其音樂的表現力。秦腔角色分老生、鬚生、小生、幼生、老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、大淨、毛淨、醜等十三門。秦腔的表演樸實、粗獷、細膩、深刻,以情動人,富有誇張性。在臉譜(如秦始皇的金色正三塊瓦花臉、帶一字須)、身段(如趟馬、拉架子、擔柴擔、水擔等)、化妝(如改包頭為梳水頭)、特技(吐火、吹火、踩蹺),以及語言聲韻(秦腔是十四韻,內有入聲)等方面,都有自己獨特的風格。記得在我兒時記憶深處,最讓我迷戀的就是丑角,演者將一盞油燈點著,置於頭頂,耍各種動作。秦腔《三進士》的丑角常天保因賭博被其妻處罰頂燈。常天保頭頂油燈,跪地、行走、仰臥、鑽椅、鑽桌、上桌等,均很自如,並能使油燈不掉、不灑、不滅。這全憑演員脖頸的平衡技巧。秦腔丑角演員劉省三、晉福長和漢調桄桄演員王半截、趙安學及漢調二簧演員蔡安今等,均擅長此技。王半截還能自己將頭頂之燈吹滅。那時候我非常羨慕這些有名的秦腔藝人,最大的夢想就是想成為一名秦腔藝人,而今不過只能哼著幾曲不成調的秦腔聊以自慰。

秦腔也是多個劇種的鼻祖。秦腔可分為東西兩路,西流露入川成為梆子;東路在山西為晉劇,在河南為豫劇,在河北成為梆子,所以說秦腔可以算是京劇、豫劇、晉劇、河北梆子這些劇目的鼻祖。秦腔所演的劇目多是取才於“列國”、“三國”、“楊家將”、“說岳 ”等說部中的英雄傳奇或悲劇故事,也有神話、民間故事和各種公案戲,劇目超過1萬本,劇目之豐富,居我國三百多劇種之首,因時代久遠,佚散頗多,據現在統計,僅存約4700多個,而且,這些劇目目前還正以驚人的速度繼續流失。

而今,回到家鄉,卻再也看不到以往秦腔興盛的局面。現在的年輕人最推崇的是那些精心包裝後的俊男靚女,而他們哼哼唧唧的動靜,讓我們不由得想起了夏夜的蚊子,心中很不舒服。

時代在飛速發展,而今陝西十大怪有的早已消失,而流傳下來的也逐漸減少。然而,作為純粹的秦人不了解這一段歷史風俗,也不算得真正的秦人。

盤點陝西省特產

| 白水蘋果| 陝北紅棗 | 黑番茄 | 十大怪| 八大寶| 石榴酒| 溫拌腰絲| 鳳翔西鳳酒| 水晶餅| 臨潼石榴| 黃桂稠酒| 歧山掛麵| 陝西鍋盔饃| 洋縣黑米| 鳳翔辣驢肉| 水晶蓮菜餅| 口蘑桃仁汆雙脆| 盤絲餅| 葫蘆雞| 三皮絲| 上湯雞米海參| 枸杞燉銀耳| 蘭花金錢釀髮菜 | 煨魷魚絲|奶湯鍋子魚| 千層油酥餅 | 金線油塔| 泡泡油糕 | 黃桂柿子餅| 棗肉沫糊 | 薺菜春卷| 蔥花大肉餅 | 大肉鍋貼| 小籠素蒸餃| 大肉臊子麵| 老孫家牛羊肉泡饃 | 葫蘆頭泡饃 | 雜肝湯泡饃| 水盆羊肉泡饃| 胡辣湯泡饃| 羊血泡饃 | 炒肉片煮饃 | 生汆丸子泡饃| 三鮮泡饃| 豆花泡饃 | 橋頭面 | 渭南時辰包子| 碑石拓片| 彩繪泥塑| 仿秦兵馬俑| 青瓷器| 陝西板粟| 冬青木烙花筷| 仿秦銅車馬| 仿唐三彩 |