北天台山景點簡介

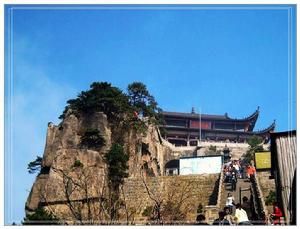

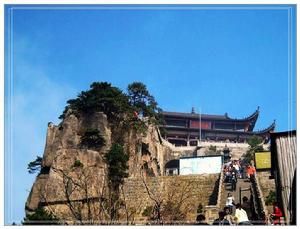

北天台山景點簡介北天台山位踞五台山脈西端群麓,主峰高達1900米左右。這裡松柏薈萃,花卉遍野。懸崖絕壁之上危樓高閣層出不窮。佛道合一,所以趙杲觀與天台寺已難分出你我先後;北台南洞、什麼朝園洞、三層殿、送醋奶奶龕、自在庵、九女洞等等。近年來,這裡已被闢為國家級森林公園,代縣城通往山中的公路也

北天台山在加緊施工建設。北天台山中的趙杲觀格外有名。特別是趙杲觀內那座名曰“朝園洞”的貼壁疊羅漢式五層塔樓建築,更是聞名遐邇。這座稀有古建築物的珍貴與令人驚嘆,在於它的選址及造型完全沒有落入俗套,雖然規模不大,然而景致堪稱獨到。

北天台山在加緊施工建設。北天台山中的趙杲觀格外有名。特別是趙杲觀內那座名曰“朝園洞”的貼壁疊羅漢式五層塔樓建築,更是聞名遐邇。這座稀有古建築物的珍貴與令人驚嘆,在於它的選址及造型完全沒有落入俗套,雖然規模不大,然而景致堪稱獨到。佛家建築稱寺,道家建築謂觀。我國古代佛道兩家的寺觀建築不但在表面稱謂上有所區別,而且一般在建築風格和樣式上也大相逕庭。從北天台山保留許多建築遺留物來看,可以說是道風十足,顯然與趙杲觀的“觀”字非常貼切相符。但是,從觀中所存碑碣刻石的文字記述去追溯,事實上趙杲觀在相當長的一個歷史時期中,它又確曾是一座佛家寺院,史曰“天台寺”。就拿現在來說,趙杲觀還是趙杲觀,然而觀中住的主人卻是佛界僧眾。佛道合一或是三教合一,在北天台山又的確有它的特殊之年。

景點由來

北天台山北天台山位於長治縣城西北13千米高河鄉上郝村西北。清光緒《長治縣誌》載:“天台山,縣城(今長治市)西南二十里,四周平坦,日出入無影。一名望兒台,台上不容瓦礫,間有拋擲於上者,鄰近居民必有災祲。”俗傳女媧鍊石補天處。明代魯兆嵩詩曰:“覃懷倒影最為奇,無影於今復見前。曉日平鋪融嶺碧,斜陽四射轉陰遲。不妨嗚雨鏗林葉,豈作飛巒蔽野曦。世俗相傳天是補,媧皇鍊石有誰知?”清代程雲召同唐雲倬昆弟游天台詩云:“數年蹤跡隔天台,為覓胡麻飯又來。二水(二水:指漳水、藍河)波澄鴛鴦集,千山日暖杏桃開。爭修牆屋緣豐歲,多蓄雞豚見阜財。莫怪此鄉風最大,補天區有聖人才。”

北天台山北天台山位於長治縣城西北13千米高河鄉上郝村西北。清光緒《長治縣誌》載:“天台山,縣城(今長治市)西南二十里,四周平坦,日出入無影。一名望兒台,台上不容瓦礫,間有拋擲於上者,鄰近居民必有災祲。”俗傳女媧鍊石補天處。明代魯兆嵩詩曰:“覃懷倒影最為奇,無影於今復見前。曉日平鋪融嶺碧,斜陽四射轉陰遲。不妨嗚雨鏗林葉,豈作飛巒蔽野曦。世俗相傳天是補,媧皇鍊石有誰知?”清代程雲召同唐雲倬昆弟游天台詩云:“數年蹤跡隔天台,為覓胡麻飯又來。二水(二水:指漳水、藍河)波澄鴛鴦集,千山日暖杏桃開。爭修牆屋緣豐歲,多蓄雞豚見阜財。莫怪此鄉風最大,補天區有聖人才。”

天台山的山峰酷似饅頭,巍然壯觀。當地相傳為女媧鍊石,補天時,將鞋內積土磕在此處而成,俗名“無影堆”。不論日出日入,橫看縱看,不見其影,確實稱奇,極具旅遊開發價值。歷史傳說

北天台山北天台山最使人納悶和感興趣的事情,莫過於所謂“趙杲”之謎。有關“趙杲”之謎,至少是在明代萬曆十一年(公元1583年)以前,人們還都一直沒有破解開它。目前仍然完好保留在北天台山趙杲觀中的明萬曆十一年《重修仙觀碑記》里,記載說:“代郡之觀多矣。城外有三清之觀焉,東有鳳凰之觀焉,南有趙杲之觀焉。彼趙杲者,不知何向之臣。考之經傳,詢之碑文,無所取證。”這裡寫得明明白白,直到400多年前,人們並不清楚“趙杲”為何許人。文獻碑石無所證,但來自民間的各種推理和揣測還是有的。就在明萬曆十一年這塊《理修仙觀碑記》之中,撰碑文者一方面說對“趙杲”其人無所稽考,同時則又記述當時當地之人,已有推測“趙杲”為“漢世之賢相”的說法。除了趙杲,據傳說,與趙杲同到北天台山的,還有一個叫“曾孩”的仙女。認為趙杲是漢代一位丞相,這僅僅是明末時人的一種猜測,而推測並未到此為止。歷史進入公元1980年以後,隨著現代旅遊業的勃興,北天台山與趙杲觀理所當然都成為代縣人民發展旅遊而亟待開發的旅遊資源。於是,對趙杲觀和“趙杲”其人就又有了新的說法。20世紀80年代時的有些人認為,趙杲應該是春秋末期趙襄子滅代時代王手下的一位近臣。據說是在周元王元年(公元前475年)時,趙襄子於夏屋山(即今代縣雁門關附近的草垛山)誘殺了代王並攻占代地,代王夫人在絕望之際也用發笄自殺身亡。就在此時,趙杲引護代王的其他姬妾外逃,終於落腳在了後來的北天台山,而他們落腳棲息的所在,也就成為後來“趙杲觀”的緣啟與發端--現在,這種全新的說法業已成為代縣當地對“趙杲觀”和“趙杲”其人歷史最富權威性的解釋。有關文字可見於北天台山與趙杲觀的旅遊宣傳品之上,以及近年新出版的《代縣誌》之中。趙襄子滅代,代王夫人磨笄自盡於代地之夏屋山。這段歷史均於史有證。《戰國策》中就有記述:“襄子姊前為代王夫人。簡子既葬,未除服,北登夏屋,請代王。使廚人操銅杓以食代王及從者,行斟,陰令宰以杓擊殺代王及從官,遂興兵平代地。其姊聞之,泣而呼天,磨笄自殺。代人憐之,所死地名之為磨笄之山。”可惜的是,在有關趙襄子擊殺代王這件事的歷史記載里,我們至今還未發現有一個叫“趙杲”的人活動在其中。可以認為,無論是漢代的“趙杲”,還是春秋末的“趙杲”,看來只能是毫無根據的子虛烏有瞎說。《隋書》和《資治通鑑》中有一段歷史記載:話說隋大業十一年(公元615年)八月,隋煬帝在天池汾陽宮避完暑,接著又巡視塞北。這時突厥始畢可汗突然率數十萬兵馬襲擊而來,隋煬帝慌忙之中帶著車駕隨從逃“入雁”,齊王以後軍保崞縣。癸酉,突厥圍雁門,上下惶怖,撤民屋為守御之具,城中兵民十五萬口,食僅可支二旬,雁門四十一城,突厥克其三十九,唯雁門、崞不下。突厥急攻雁門,矢及御前,上大懼,抱趙王杲而泣,目盡腫。”請注意,這裡筆下的“雁門”,無疑就是今天的代縣城,而隋煬帝懷中所抱“趙王杲”,不就是我們苦苦所求的北天台山之“趙杲”嗎?隋煬帝巡幸塞北,突厥突襲,於是隋煬帝入雁門郡城。不幾日,除了雁門郡城和崞縣城,雁門郡的另外三十九座城池全部淪入突厥手中。突厥圍住雁門郡城攻打甚急,箭都射到了城內,隋煬帝害怕得厲害,抱著剛七歲的小兒子趙王杲直哭,連眼睛都哭腫了。當時身邊有大臣勸隋煬帝帶精銳突圍,又有人主張隋煬帝一方面堅守雁門郡城,一方面下詔書去求救兵。隋煬帝聽從了後者,於是最後有驚無險。李淵等人率救兵至,圍攻雁門郡城的始畢可訐則率突厥兵馬逃遁而去。隋煬帝和他的父親隋文帝信神佛是十分有名的。脫險之後的隋煬帝,極有可能曾經派大臣帶著自己的小兒子趙王杲去到北天台禮神敬佛,以謝神佛佑駕之功;甚至更可能以趙王杲的名義在北天台山增建寺觀,以作永世之祀。可見,“趙杲”應該就是“趙王杲”,“趙王”是隋煬帝楊廣幼子楊杲的封爵稱號,所謂“趙杲”者實屬楊杲是也。

北天台山北天台山最使人納悶和感興趣的事情,莫過於所謂“趙杲”之謎。有關“趙杲”之謎,至少是在明代萬曆十一年(公元1583年)以前,人們還都一直沒有破解開它。目前仍然完好保留在北天台山趙杲觀中的明萬曆十一年《重修仙觀碑記》里,記載說:“代郡之觀多矣。城外有三清之觀焉,東有鳳凰之觀焉,南有趙杲之觀焉。彼趙杲者,不知何向之臣。考之經傳,詢之碑文,無所取證。”這裡寫得明明白白,直到400多年前,人們並不清楚“趙杲”為何許人。文獻碑石無所證,但來自民間的各種推理和揣測還是有的。就在明萬曆十一年這塊《理修仙觀碑記》之中,撰碑文者一方面說對“趙杲”其人無所稽考,同時則又記述當時當地之人,已有推測“趙杲”為“漢世之賢相”的說法。除了趙杲,據傳說,與趙杲同到北天台山的,還有一個叫“曾孩”的仙女。認為趙杲是漢代一位丞相,這僅僅是明末時人的一種猜測,而推測並未到此為止。歷史進入公元1980年以後,隨著現代旅遊業的勃興,北天台山與趙杲觀理所當然都成為代縣人民發展旅遊而亟待開發的旅遊資源。於是,對趙杲觀和“趙杲”其人就又有了新的說法。20世紀80年代時的有些人認為,趙杲應該是春秋末期趙襄子滅代時代王手下的一位近臣。據說是在周元王元年(公元前475年)時,趙襄子於夏屋山(即今代縣雁門關附近的草垛山)誘殺了代王並攻占代地,代王夫人在絕望之際也用發笄自殺身亡。就在此時,趙杲引護代王的其他姬妾外逃,終於落腳在了後來的北天台山,而他們落腳棲息的所在,也就成為後來“趙杲觀”的緣啟與發端--現在,這種全新的說法業已成為代縣當地對“趙杲觀”和“趙杲”其人歷史最富權威性的解釋。有關文字可見於北天台山與趙杲觀的旅遊宣傳品之上,以及近年新出版的《代縣誌》之中。趙襄子滅代,代王夫人磨笄自盡於代地之夏屋山。這段歷史均於史有證。《戰國策》中就有記述:“襄子姊前為代王夫人。簡子既葬,未除服,北登夏屋,請代王。使廚人操銅杓以食代王及從者,行斟,陰令宰以杓擊殺代王及從官,遂興兵平代地。其姊聞之,泣而呼天,磨笄自殺。代人憐之,所死地名之為磨笄之山。”可惜的是,在有關趙襄子擊殺代王這件事的歷史記載里,我們至今還未發現有一個叫“趙杲”的人活動在其中。可以認為,無論是漢代的“趙杲”,還是春秋末的“趙杲”,看來只能是毫無根據的子虛烏有瞎說。《隋書》和《資治通鑑》中有一段歷史記載:話說隋大業十一年(公元615年)八月,隋煬帝在天池汾陽宮避完暑,接著又巡視塞北。這時突厥始畢可汗突然率數十萬兵馬襲擊而來,隋煬帝慌忙之中帶著車駕隨從逃“入雁”,齊王以後軍保崞縣。癸酉,突厥圍雁門,上下惶怖,撤民屋為守御之具,城中兵民十五萬口,食僅可支二旬,雁門四十一城,突厥克其三十九,唯雁門、崞不下。突厥急攻雁門,矢及御前,上大懼,抱趙王杲而泣,目盡腫。”請注意,這裡筆下的“雁門”,無疑就是今天的代縣城,而隋煬帝懷中所抱“趙王杲”,不就是我們苦苦所求的北天台山之“趙杲”嗎?隋煬帝巡幸塞北,突厥突襲,於是隋煬帝入雁門郡城。不幾日,除了雁門郡城和崞縣城,雁門郡的另外三十九座城池全部淪入突厥手中。突厥圍住雁門郡城攻打甚急,箭都射到了城內,隋煬帝害怕得厲害,抱著剛七歲的小兒子趙王杲直哭,連眼睛都哭腫了。當時身邊有大臣勸隋煬帝帶精銳突圍,又有人主張隋煬帝一方面堅守雁門郡城,一方面下詔書去求救兵。隋煬帝聽從了後者,於是最後有驚無險。李淵等人率救兵至,圍攻雁門郡城的始畢可訐則率突厥兵馬逃遁而去。隋煬帝和他的父親隋文帝信神佛是十分有名的。脫險之後的隋煬帝,極有可能曾經派大臣帶著自己的小兒子趙王杲去到北天台禮神敬佛,以謝神佛佑駕之功;甚至更可能以趙王杲的名義在北天台山增建寺觀,以作永世之祀。可見,“趙杲”應該就是“趙王杲”,“趙王”是隋煬帝楊廣幼子楊杲的封爵稱號,所謂“趙杲”者實屬楊杲是也。相關詞條

北天台山

北天台山 北天台山

北天台山 北天台山

北天台山 北天台山

北天台山