概述

北京國子監

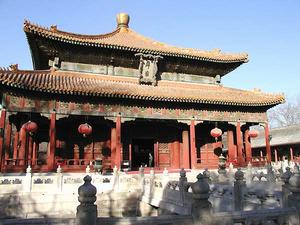

北京國子監進人學府院內大門--太學門,即可見到一座瑰麗壯觀的琉璃牌坊,南面的題字是“圜橋教澤”,北面的題字是“學海節觀”。正廳彝倫堂,是監生們會講的大禮堂,皇帝來國子監

北京國子監

北京國子監國子監內有十三經刻石碑共190座,原置放於東西六堂,縣位於國子監與孔廟的夾道之內。石碑上所刻的十三經包括:《周易》、《尚書》、《詩經》、《周禮》、〈儀禮〉〈禮記〉、〈春秋左傳〉、〈春秋公羊傳〉、〈春秋穀梁傳〉、〈論語〉、〈孝經〉、〈孟子〉、〈爾雅〉,共63萬餘字。經書由蔣衡花費十二年的時間書寫而成。乾隆皇帝命和珅為主劉墉為副安排考訂蔣衡所書的經書並動工刻石。這部十三經刻石成於乾隆年間,故又被稱為“乾隆石經”。

國子監第一任祭酒是元代著名理學家許衡,當時有學生200餘人。在這裡學習的學生叫“監生”,大致有三種來源:一是從中國各地秀才中選拔的正途監生,到此作進一步深造;二是外國留學生,大致來自高麗、逞邏、交趾、俄羅斯等;三是“捐監”,掛名監生,只要交足銀子,就能領取“監照”,算是監生。

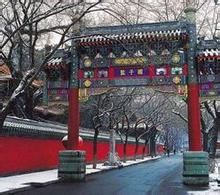

北京國子監二門太學門

北京國子監二門太學門六百年前的三朝最高學府,如今建築依然,已改為首都圖書館。寬敞的院落,參天的古柏,花木蔥蘢,清雅幽靜,為當代的學子提供了良好的學習環境。在國子監會聽到各種各樣的名稱,他們的含義和今天的已經大不一樣了。

祭酒:以官職而兼師的校長。

司業:副校長,負責全面的教學工作與執法事務。

監丞:教務主任,主管學規,督導教學。

博士:教師,從事闡明經說啟迪領悟的教學工作。

助教:教師,以不同科目為分工從事教學輔導工作。

貢生:學生,各省推薦入學的品學兼優者。

八旗官生、監生:學生,花錢捐得就學資格,品學水平參差不齊。

號:學生宿舍。

交趾號:留學生宿舍。

南學:國子監南部助教官員與學生居住之處的俗稱。

主要建築

北京國子監

北京國子監相關文章

國子監屬中國重點文物保護單位, 北京國子監下馬石

北京國子監下馬石 北京國子監大門集賢門

北京國子監大門集賢門明初設中都國子學,後改為國子監,掌國學諸生訓導的政令。明成祖永樂元年(1403),在北京設國子監,皆置祭酒、司業、監丞、典簿各一員。清代國子監總管中國各類官學(宗學、覺羅學等除外),設管理監事大臣一員;祭酒,滿、漢各一員;司業,滿、蒙、漢各一員。另設監丞、博士、典簿、典籍等學官。光緒三十三年(1907),並歸學部。

“國子監”,始於隋代,為教育機關,至清代變為只管考試,不管教育的考試機構;到清末則成為賣官機構。國子監學生,等於秀才,分文武兩種,文稱文生,武稱武生。凡依照慣例規定繳納一定數額的錢給朝廷,即可稱為“例監生”。他們有資格去見縣官,但沒有什麼實權。(摘自黃現璠著《中國封建社會史》,1952年12月)

內部景觀

辟雍

辟雍國子監二門內大型琉璃坊牌坊是北京唯一一座專門為教育而設立的牌坊。正反兩面橫額均為皇帝御題,是中國古代崇文重教的象徵。

相關報導

2008-02月23日凌晨5時40分, 北京國子監

北京國子監北京國子監始建於元朝大德十年(公元1306年),是中國元、明、清三代國家管理教育的最高行政機關和國家設立的最高學府。國子監整體建築坐北朝南,中軸線上分布著集賢門(大門)、太學門(二門)、琉璃牌坊、辟雍、彝倫堂、敬一亭。東西兩側有四廳六堂,構成傳統的對稱格局,是中國現存唯一一所古代中央公辦大學建築。

交通:乘捷運到雍和宮站下,南行200米即到;或乘13、116、807路公車可達。