基本簡介

銀河廣場中心部位的噴泉是以包頭市的行政區劃版圖為外輪廓,是集音樂噴泉、水幕電影、雷射表演系統"三位一體"的現代化人工綜合水景。這三套表演系統在廣場上空交替演示,把包頭

近年來,包頭市的城市建設日新月異,一座座現代化建築拔地而起,寬闊的街道兩邊處處花草樹木,130多處城市廣場、噴泉、水幕電影尤其值得包頭人自豪。全市人均綠地面積已達到10.6平方米,建城區綠化覆蓋率達到35%,市內有1萬平方米以上綠化休閒廣場35個,城市的美化、綠化、亮化上了一個大台階,城市品位顯著提升,成為包頭市民和外地遊客休閒避暑的好去處。

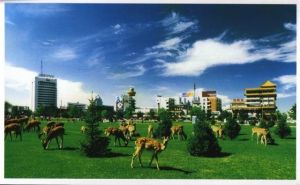

銀河廣場歡迎您來到包頭銀河廣場。銀河廣場位於包頭市中心黃金地段,南臨鋼鐵大街,西靠民族東路,總面積約10公頃,綠地面積占總面積的85%以上。它立足“服務於現代城市的生態要求,服務於城市居民的休憩要求”,以綠色、休閒為主題,突出銀河的“璀璨”特點,輔以噴水池、彩色園路、大板塊花帶,突出大面積開闊草坪,配置多種亞喬木、灌木,從色彩、構圖和造型上力求豐富多彩、變化多姿,體現出開闊、舒朗、生動、富有時代氣息和生命力的感覺。噴泉是銀河廣場的中心部位,以包頭市的版圖為外輪廓,是音樂噴泉、水幕電影、雷射表演“三位一體”的綜合水霧景觀,在1999年廣場建成之初國內尚屬首家。白天,廣場綠草如茵,鹿鳴呦呦,80多隻梅花鹿與遊客嬉戲;夜間,音樂噴泉、水幕電影、雷射表演三套表演系統在廣場上空爭相演出,閃閃爍爍,如海市蜃樓、似人間仙景,與電子花柱、多彩樹燈和各種藝術燈飾交相輝映,把包頭市的夜景裝扮得更加燦爛,絢麗多姿。

廣場平均日接納遊人達5000多人,夏、秋之季最高峰遊人達數萬,受到當地市民和中外賓客普遍好評和讚譽,銀河廣場已成為展示包頭市景觀和形象的一道亮麗視窗。

阿爾丁廣場

這裡就是包頭市的阿爾丁廣場。“阿爾丁”,蒙古語意為“人民”。阿爾丁廣場位於市政府大樓前方,北依鋼鐵大街,東是金融大廈,西為國貿大廈,南面是市內最大的街心公園——青年園。阿爾丁廣場最初於1989年建成,是包頭市政治、文化和市民休閒娛樂活動的重要場所。2003年,改造工程奠基。廣場除突出“政治文化活動中心”主題外,特別體現了以“阿爾丁”(人民)為本,簡潔、莊重、典雅、親切,採用新型材料和現代科技手段,充實、完善廣場服務功能,提升檔次和文化品位,成為代表包頭市形象的標誌性廣場。阿爾丁廣場面積為6.27公頃,其中綠化面積為2.4萬平方米,硬化面積3.84萬平方米(包括旱地噴泉占地2916平方米)。引人注目的是廣場上空盤鏇的和平鴿。特別突出的是廣場北邊市政府大樓正前方那飄揚的鮮紅的國旗和漢白玉旗桿座。每逢重要節日,和平鴿哨在藍天迴響,鮮艷的國旗迎風飄揚,人們紛紛來到廣場觀看隆重的升國旗儀式。

請到廣場南部看一看包頭市最大的街心公園——青年園。青年園長800餘米,寬20米,占地1.78公頃,南、中、北三段呈帶狀分布。公園美觀大方,外側綠草環繞,中植喬木、灌木、綠籬、花草,還有造型各異的涼亭、雕塑、花壇、花架、景牆等山石小品點綴其間,組成了不同的景色,體現著青年人的蓬勃、追求、向上、奮進的時代特徵,與阿爾丁廣場組成一個不可分割的整體。

友誼廣場

是一座文化氣息濃郁的大型文化休閒廣場。它以休閒娛樂為主要功能,綠化集景、水景、雕塑獨具特色。廣場位於阿爾丁南大街與友誼大街道路交叉處,東臨阿爾丁大街,北臨友誼大街,占地面積8.5平方米,2000年8月底投入使用。分布於友誼廣場中的十幾尊富有濃郁民族特色的雕塑作品是形成友誼廣場獨特文化內涵的力作,而樹立在友誼廣場中心的九根花崗岩文化浮雕柱則為點睛之筆。文化柱造型採用東、中、西畜牧民族地區“草原石人”的巨石柱樣,兼容中國新石器時代良諸文化遺址和紅山文化遺址出土的玉琮造型精華。文化柱的浮雕以漢代畫像石的手法,體現簡潔、古樸、粗獷的藝術風格。九根文化柱分為三組,第一組由2根石柱組成,主題為“遠去的駝鈴”。“狩獵”、“出行”的畫面濃縮了昔日遊牧民族的生活場景,迴蕩耳畔的聲聲駝鈴溫暖著鹿城人民深厚的民族情結;第二組由4根石柱組成,主題為“民族風情”。“歡樂草原”、“牧歌”、“那達慕”、“琴聲悠悠”四幅畫面展示了大草原濃郁的民俗風情,弘揚了民族精髓;第三組由3根石柱組成,“巨變”、“草原明珠”和“遠飛的大雁”則突出了具有現代化氣息的草原鋼城。整個雕塑作品形象生動、大氣磅礴,一根根石柱猶如一幅幅歷史的畫卷,講述著包頭這座文明古城的歷史變遷和人文情懷,歌頌了包頭城市發展的日新月異和建設者們的豐功偉績。像眾星捧月,如霞烘日出,九根文化柱自北向南呈圓弧形依次排列圍繞在音樂噴泉的四周,將直徑30米的彩色音樂噴泉中的以兩隻互握的手為造型的雕塑突現出來,鮮明地展示了廣場“友誼”的主題。分布於廣場北入口和東入口處的小型雕塑群是廣場投入使用後設定的,“上學去”、“種子”、“乳香飄”、“草原雄鷹”、“牧趣”等小型雕塑,造型古樸、情趣盎然,突出景為人設、人為景感、見景生情、情景交融的設計理念。友誼廣場塑造綠化景觀的理念也十分獨到。在植物種植方面,主要從季節變化角度進行規劃設計。廣場中部以大面積的庭園樹花、灌木花帶及景石為主;東北角體現的是春季景觀,以早春開花的植物山桃、連翹、垂柳等為主;西北角體現夏季景觀,以大線條的綠帶、花帶為主景,夏季時呈現出山花爛漫的景觀效果;西部以秋季景觀為主,多種植白蠟、火炬樹、衛矛等秋色葉樹種;東南入口兩側則以冬季景觀為主調,以常綠樹種為主。此外,採用花壇和花鏡鑲嵌在草坪與鋪裝場地之間,形成了奼紫嫣紅、色彩繽紛、錦帶環繞、花團錦簇的軟硬過渡帶,渲染出一份歡快、愉悅的節日氛圍。友誼廣場的規劃設計不僅注重環境景觀的綠化美化效果,同時更關注人群的“停、留”,強調不但要有規模,更重實用,突出“以人為本、服務為先”的宗旨。廣場的休閒區、健身區、遊樂區、色彩明快的傘狀休息亭、50米長的休息長廊、寬敞的網球場地、半圓形歐式流水柱廊、爬滿綠色攀緣植物的歐式花架廊、璀璨奪目的“鑽石街燈”……無不讓遊人感嘆包頭廣場文化的大手筆。

九原文化廣場

九原文化廣場位於九原區沙河鎮黃金地段,占地面積4.68萬平方米,工程耗資750萬元,2000年8月28日投入使用。九原文化廣場是具休閒、娛樂、集會、演出等多項功能的綜合性文化廣場。廣場總體設計兼具園林式、草坪式、下沉式、隆起式、水景式風格,多層次的建築景觀、綠化景觀、水體景觀給人強烈的時代氣息,形成了獨具九原區特色的廣場文化底蘊。九原文化廣場由時代廣場區、振興廣場區、文化廣場區及外圍綠色區域組成。三大場區周邊設定的起伏舒緩的山丘,以疏林草地為主,其間有自然流暢的游步小徑和散置的山石,精心選擇的花、草、樹點綴其中,構成野趣十足的半自然景區。孩子們的翻滾、笑鬧,情人們的依偎、呢喃……生活的美好在這裡盡情釋放。徜徉在九原區文化廣場,欣賞著九原區獨特的廣場文化底蘊,傾聽著九原區經濟社會的巨大變化,感受著九原人民昂揚向上的精神風貌。

天鵝湖廣場在天鵝湖廣場,主要看的是湖,賞的是水。天鵝湖廣場位於青山區廠前路與青山路、民主路和賓士路之間,與鱷魚湖公園及一機兒童樂園彼此相連,面積10.8萬平方米。湖是人工湖,面積4.4萬平方米,水清見底,各色游魚悠閒自在;山是假山,山景6000平方米,小巧玲瓏。彩石鋪就的曲徑,碧綠舒展的草坪,被幾萬株開花的、綻穗的、掛果的、亮葉的樹木點綴烘托著,把個天鵝湖裝飾得如詩如歌。更有那石拱橋、觀景樓、茶室、蘑菇亭、鵝舍、雙擁紀念碑等園林景點,無不使人流連忘返。步入天鵝湖廣場,徜徉湖邊小路,正是:情在水上漾,昊空與明湖一色;人在畫中游,天鵝共朝霞齊飛。

生態園林游

朋友們,包頭市是草原上的城市,生態園林也很具特色。其中最有代表性的當屬成吉思汗草原生態園、阿爾丁植物園和新世紀青年生態園。草原上的城市不算稀奇,城市中的草原世界卻少有。遊覽包頭生態園林,體驗包頭廣闊豪邁的風情,包你滿意、包你難忘、包你感嘆。

成吉思汗草原生態園鑲嵌城中的成吉思汗草原生態園,是全國乃至亞洲城市中絕無僅有的“城中草原”。它的面積770公頃,園長約4.1公里,寬2.2公里,蒙古包、敖包、搏克場、賽馬場,氣勢恢弘;生態園位於青山區三鹿城碑東建設路以南,東西迤邐十華里。東部以紅柳為多,西部以小葉楊為主,草地約380多公頃。巨大的仿榕樹搭建的門庭,古樸無華,蔭郁蔥蘢,門庭四周鳥語花香,溪水潺潺,往來遊人如織。園中設民族文化博覽、民族體育競技、休閒度假、天然濕地、草原風光、生態科普等8個功能區,是集生態、宣傳、旅遊、文化、教育、科研等為一體的多功能綜合性草原生態園。進入生態園,地勢起伏,藍天碧水,水草豐美,鳥語花香,天然自在;叢林中鹿鳴呦呦,孔雀嘎嘎,布穀、百靈、山雀鳴叫,蟲吟蛙唱,時有山雞、獾子、狐狸出沒……縱目遠眺,叢林、古原、鹿群、敖包,大野鳴禽,牧人放歌……

林間小木屋,傳統蒙古包,蒙餐、鹿宴、纏綿的地方小戲二人台、質樸的爬山調、悠揚的馬頭琴、豪邁的蒙古長調……一切都是那么自然和諧。特色的餐飲文化,吸引著八方來賓。遊客還可乘坐觀光電瓶車,遊覽全園,並可參與騎馬、射箭、搏克等民族特色的競技活動。

園中的風情園、成吉思汗宮演繹著古戰場的悲壯,具有雄才大略的一代天驕成吉思汗的雕塑身披戰袍。

園中的聖鹿園,是由內蒙古大聖集團投巨資興建的包頭市第一座以養鹿為特色,集旅遊餐飲為一體的休閒娛樂場所。聖鹿園內綠草如毯,綠樹成蔭,繁花似錦,空氣清新。園內馴養散放的梅花鹿自由地徜徉在藍天白雲下,綠樹鮮花間,與遊人相親相諧,其樂融融,構織出一幅人與自然和睦相處、和平友愛的圖景,成為生態園旅遊的一大亮點。

這裡的鹿產品全國連鎖專賣。鹿茸、鹿鞭、鹿胎膏、鹿酒、鹿茸茶,貨真價實,成為名副其實的鹿城特產,健康禮品。

游罷成吉思汗草原生態園,是否令你心曠神怡,終生難忘,回味無窮?這就是成吉思汗草原生態園的魅力!這就是城市中的草原,這就是草原上的城市!

阿爾丁植物園 走進阿爾丁植物園,你會被一種大自然所賜予的美所感染,各種花草、樹木、館閣、小河、湖水,在蔚藍的天空襯托下,顯得玲瓏婀娜,風姿怡人。站在萬木花叢中,你只要輕輕地吸上一口氣,所有的疲憊與煩惱會頃刻間化為烏有,換來的是一身輕鬆和愉悅。

阿爾丁植物園面積90.4公頃,人工湖1.5公頃,分東、西兩園,是集科普、科研、文化、休閒、健身等多種功能於一體的專業性公園,其中最突出的是百花爭艷、四季如春的花苑。植物科普遊覽區,共分為月季園、牡丹園、沙生荒漠植物園、灌木園、樹木園、攀緣植物園、宿根花卉園、草花園等八大專類園,引進各類植物53科、450個品種,生產溫室12000平方米。阿爾丁植物園是集科普、科研、文化、休閒、健身等多種功能於一體的園林。

花苑是植物園或說是包頭市的視窗,其整體結構完全由玻璃構建。整個花苑由東、中、西三個萬米大廳組成。花苑裡的花木逾萬種,空氣清新四季如春,琳琅滿目的各種花草魚蟲令人目不暇接,整個花苑無處不散發著春的氣息,花的芬芳,綠的清香。尤其在祖國北方的高寒地區,步入花苑,簡直像到了西雙版納的天然植物博物館,令人眼花繚亂。本市一位詩人有《調笑令》一首:“花苑/花苑/百媚千姿爭艷/仙客來會金橘/梅蘭竹菊霧迷/迷霧/迷霧/踅入牡丹深處。”正是寫的這種意境。

出了花苑,漫步在人工湖畔,一池碧綠的湖水泛起層層粼光,小橋流水、亭榭奇石構成一幅幅多彩的美景。湖中金魚自由地游弋,為你做出各種游姿。

漫遊整個植物園,盡享著傳統的造園雅致風情與現代城市生態環境景觀的設計理念,感受著這人與自然的和諧統一。

曲徑通幽更是植物園的一大特點。走在彎彎曲曲的石板小徑上,兩旁的名貴花草樹木都會向您招手致意,每個地段,都有關於它們的標誌及它們生長規律的介紹,您認識了它,它同時也認識了您。西園林密景深,園中漫步,情在綠中生,綠在醉里看……

阿爾丁植物園,綠的世界,生命的搖籃,是大自然,不不,是包頭的建設者們獻給包頭人民和四海賓朋的一份珍貴財富。

新世紀青年生態園包頭市新世紀青年生態園,占地面積約1000畝,國家3A級景區。始建於1999年4月,是融藝術、科學和民族文化為一體的生態基地。它位於包頭市建設路立交橋200米處,距東河區5公里,距青山區8公里,距東河火車站12公里,距飛機場14公里,事實上是包頭市的中心地帶。經過幾年的建設,現已建成規模較大的一所綜合性的生態基地。園內有草原區、紀念林、餐飲區、篝火台、別墅區、駝鹿苑、科技農業示範區、兩棲動物爬行館、卡丁車遊樂場、自由燒烤區等幾個部分組成。其中人工草原位於園區中央,面積125畝。草本、地被植物相互配置全園。體態高低錯落,葉色相互襯托。人們旅遊來到這裡,在樹林裡徜徉幾圈,就著石凳石桌擺一席野餐,圍著篝火跳兩圈鍋莊,為改善環境和滿足人民休閒生活的需要,提供服務內容較豐富的自然、優美的生活環境,給遊人帶來美好的意境、美的享受。

三鹿城碑傳說,在遙遠的年代,塞北高原有一個鹿鳴呦呦的地方叫“包克圖”(即今包頭)。約半個世紀以前,一批拓荒者在一個黃沙漫漫的地方規劃興建一座現代工業城 ——包頭。三鹿城碑坐落於昆區、青山區、東河區三個區的交會點——工人文化宮前。全市大動脈鋼鐵大街在這裡終點,建設路在這裡開始。三鹿城碑為包頭建築設計研究院(當時的包頭市建築勘察設計研究院)設計。整座城碑高度為20.6米,基本分上下兩部。下部約占碑高6/7,狀如拔高的三足之鼎,呈現力與美的完滿結合,碑身上部有三個平行的圓,碑的中軸穿過圓心,取三圓同心之意;上部主體部分為三隻騰躍且互相追逐的鹿,凌利的鹿角直刺青天,剛健的鹿蹄騰展有力,其寓意象徵市三區爭先恐後的發展勢頭。立足城碑下抬頭仰望,只見碑身聳立於街市樓宇之間,三鹿騰躍在高天流雲之上,設計者的機巧匠心與瞻仰者的憧憬期待在這裡融合凝聚為一種精神感應,那是一種吞吐千年,仰慕未來的意境,它既告慰前賢,又昭示後人,不能不讓人由衷感慨。它訴說著包頭人一個百代傳承不滅的志向 ——願鹿城騰飛!

稀土高新區

從包頭站到包頭市政府的阿爾丁南大街中段路西,高高聳立著一座風格獨特的現代化建築,這就是聞名於世的包頭稀土大廈。這裡有現代化的辦公樓群、現代化的辦公設施、現代化的理念。包頭稀土高新技術產業開發區就坐落在這裡。

包頭稀土高新技術產業開發區成立於1990年,1992年經國務院批准為國家級高新區,是全國53個國家級高新區中唯一冠有稀土專業名稱的高新區。開發區規劃面積15.53平方公里,綠化覆蓋率達到35.6%。按“一區多園”的規劃,建有包頭軟體園、內蒙古留學人員創業園、韻升科技園和黃河工業園,還有創業園區、大學科技園、包鋼科技園、北方工程機械科技園、稀土套用產業園、希望工業園區以及萬水泉新區。

2005年,稀土高新區共有註冊企業1300多家,有美國、英國、德國、法國、西班牙、加拿大、日本、韓國、蒙古、印度等國家及中國香港特別行政區、中國台灣在此投資,有稀土企業54家,有上市公司18家,有自治區科技廳認定的高新技術企業82家,高新技術企業占全自治區高新技術企業總數的52%以上,占包頭市的90%以上。主要經濟指標創歷史最好水平。全年完成工業總產值328億元,同比增長30%;實現工業增加值100億元,同比增長30%;實現技工貿總收入312億元,同比增長30%;實現財政收入10億元,同比增長25%。

2005年,新引進各類孵化企業116家,在孵企業累計達到38l家,其中具有自主智慧財產權的項目達到126家。軟體園的科瑞特、科恩網路等9家企業和7 項產品通過了國家“雙軟認證”。區內企業實施國家級火炬計畫5項,有11家企業被認定為高新技術企業。同時,引進各類專業化中介機構22家,為企業發展提供了良好服務平台。稀土產業得到進一步發展,新建和在建項目30項,總投資達16.56億元,其中有12家企業順利實現增資擴產,稀土套用產業園入駐企業 11家。

2005年,協助中國工程院在包頭召開了“中國稀土產業發展工程科技論壇”,承辦了“中國稀土學會第一屆青年學術會議”等全國性學術會議,對稀土產業發展起到了積極的推動作用。在2005年全國材料特色產業基地運行績效考評中,稀土高新區“國家稀土新材料成果轉化及產業化基地”在全國43個材料特色產業基地中排名第三,在西部16個材料特色產業基地中排名第一。2005年,稀土高新區被自治區政府授予“全區科教興區突出貢獻先進集體”光榮稱號。

北方兵器城

位於包頭市青山區廠前路,由北方重工集團投資興建,是我國西部地區最大的軍工旅遊景區,2006年被評定為國家4A級旅遊區。占地約270畝,其中綠化面積6萬平方米,水面2萬平方米,硬化面積3.2萬平方米。兵器城以“傳播軍工文化,體現休閒娛樂”為主題,展示華夏先進的軍事文化,展示北重集團幾代人為國防事業作出的突出貢獻,也展示包頭市工業強市的亮麗風采。同時,北方兵器城也是重要的青少年進行愛國主義教育的基地。兵器城的中區景觀由主廣場區、兵器陳列區、和平廣場和休閒娛樂區四部分組成。

主廣場區占地面積5024平方米,由不鏽鋼雕塑、文化柱和噴泉組成。不鏽鋼雕塑總高22.14米,主題為“飛”。主廣場寓意是:體現北重集團現代經營管理理念“外圓內方”。廣場為圓形——意為北重集團生存發展的處世之道;雕塑基座為方形——意為做人之本、北重人做人的正氣和堂堂正正做人的精神。雕塑外形又似正在騰飛的三隻天鵝,表現的是北重人齊心協力托起北重集團的徽標。九根9米高的花崗岩文化柱,除將現代和歷史文化聯繫起來以外,又代表市轄九個區縣、環抱著北重集團徽標,標誌著北重集團的發展已融入了包頭市大膽構築、跨越式發展的大格局,也體現了北重集團誓做建設經濟強市主力軍的決心和目標。特別值得說明的是9根文化柱,由東向西敘述著:(1)昭君出塞;(2)玉龍吐泉;(3)九原古今;(4)古道駝鈴;(5)鹿鳴包頭;(6)古老的長城;(7)鐵山戰突厥;(8)英雄巴特爾;(9)木蘭從軍。分別刻畫了包頭的風土人情、歷史淵源和神話傳說。

兵器陳列區,目前擺放各類代表性武器,有各式大炮28門,以後還將陸續布置。有原蘇聯衛國戰爭時期的火炮;有共和國研製的第一門100型高炮,即在新中國成立10周年經過毛澤東主席檢閱的“共和國第一炮”;有20世紀60年代的尖端武器——多次擊落美國U—2飛機的“紅旗—Ⅱ”號飛彈發射炮;有在西沙海戰中立下赫赫戰功的雙五七“功勳炮”;有在新中國成立50年大慶接受江澤民主席檢閱的現代化裝備——坦克的剋星、120毫米自行反坦克炮;還有集中國內外先進技術,反映不同水平的其他自行火炮。以報廢的彈殼組成的圍欄、整齊劃一,像一個個站立的哨兵,看護著心愛的武器,保衛著邊疆,我們稱之為“英雄林”。現場的布置比較靈活,遊人不僅可以近距離參觀,而且也可親手操作,親身參與,為當過兵的人提供了一次美好的回憶,給沒有當過兵的人提供了一次很好的學習演練的機會。

和平廣場位於兵器城南部,北重體育場北側,硬化面積1.1萬平方米,與“一”字形的武器展區,形成了“八一”二字,可叫做“八一廣場”或“和平廣場”。戰爭中擁有強壯的身體是關鍵,現在“和平廣場”可以說是市民健身活動場地的代名詞,成為遊客活動中心。500平方米的國防教育演示廳,運用現代高新技術聲光電系統。展示中外著名戰役精彩場面,使遊人置身其中。因這一部分主要是在武器展示中間開展健身活動,又不脫離軍事這一大前提、充分體現了兵器城的人性化。

休閒娛樂區主要包括人工湖、椽心島、戲水池、長廊、曲橋、棋盤……這一部分是在創造濃烈的軍工文化的氛圍中,融入娛樂設施。“無水不成園”,金澤池、嬉水區、垂釣區、椽心島瀑布,豐富了水上活動項目,與靜態的觀賞形成較強的對比,對各個年齡段的人群都有很強的吸引力。

各位朋友,大家好!現在由我引領大家進入包頭市著名的古文化遺址——阿善遺址。

阿善遺址是黃河流域最北端的一處新石器時期原始聚居遺址。位於包頭市東郊阿善溝門村東圪膝蓋溝兩側的台地上。北依大青山,南臨黃河,圪膝蓋溝終年泉流不絕,“阿善”就是蒙古語甘泉的意思。

阿善遺址是於1979年發現的,1980年和1981年,包頭市文物管理所與內蒙古社會科學院歷史研究所共同對遺址進行了兩次考古發掘。在 1070平方米範圍內共發現新石器時期的房址24座、窖穴240個,出土了各類文化遺物1600餘件。還發現了圍繞原始村落砌築的石砌圍牆2200米。 1983年又發現了大型祭壇一處。其中部分實物保存於包頭市博物館內。

阿善遺址的發現,是包頭市考古工作的重大成果。它以大量的物質文化遺存證實,包頭地區人類活動的歷史至少可以上溯到距今6000多年的新石器時期。同時,阿善遺址的許多發現也是我國新石器時期考古工作的重大發現,為研究內蒙古中南部地區新石器時期文化及我國文明的起源均提供了重要的實物資料。

現在大家看到的阿善遺址面積5萬平方米,文化層堆積厚度在1~2米之間。共發現四個時期文化遺存的疊壓關係。前三個時期均屬新石器時期,即第一、二、三期文化,第四期為青銅時代的遺存。其中阿善一期文化的年代,根據器物形態學的比較研究,為前4000年左右;阿善二期文化的年代,根據三個碳標本的碳14測定,分別為前3760年、前3415年和前3040年。據此,阿善二期文化的年代大體為前3700年~前3000年;阿善三期文化的兩個碳標本測定年代,分別是前2875年和前2755年。這三個文化時期年代的確定不僅對阿善遺址三種新石器文化年代的確定有著地層學和器物形態學的可靠依據,而且對內蒙古中南部地區所發現的同類遺存也確定了標準,找到了相應的層位序列。一處遺址中發現三種原始文化的地層疊壓關係,在國內也是非常罕見的。

阿善遺址的第一、二、三期新石器時期文化,各期都有一批代表性的文化遺存。學術界對阿善一期文化的看法是:這裡是仰韶文化從中原地區由南向北的延伸。這一時期原始先民主要的工具有石斧、石刀、陶刀、盤狀器等。阿善一期的文化是目前所知內蒙古中南部地區最早的定居農耕文化。

阿善二期的遺存比較豐富。這一時期的先民是在一期文化的原址上生息繁衍起來的。這一時期先民房子的數量明顯增加,活動範圍也擴大了不少。主要文化特徵是:房子多為方形或長方形半地穴式,室內設有兩個灶,房子的周圍挖有儲存食物的窖穴,最大的窖穴可存放千斤以上糧食。這期文化遺物中出土了大量的石斧、石刀、石磨盤、磨棒等生產工具和許多細石器工藝的狩獵工具。作為生活用具的陶器,形式多種多樣,有的器物還有彩繪圖案。典型的器物有折腹缽、小口雙耳瓮。從發現的許多野生動物和家畜遺骸來看,當時的先民除從事原始農業外,還從事狩獵和飼養。

阿善遺址中第三期文化遺存最為豐富。這一時期的文化遺蹟非常密集,遍及整個遺址和臨近的山前台地。從發掘的遺蹟看,三期文化呈現出的是一派村落毗鄰、炊煙相望的繁榮景象,應該是這一地區原始文化的全盛時期。這期文化中發現的窖穴較二期有所不同,其特徵是容積較二期明顯縮減,但數量卻成倍增加。值得一提的是,這些窖穴中除一部分是用來儲存糧食外,還發現了一些窖穴是用來儲水的水窖。其形狀口小底大為袋狀,至今西北乾旱地區仍有沿用這一方法儲水的習俗。

在阿善三期文化遺存中,環繞遺址建造的石砌圍牆,是非常重要的發現,是我國目前發現的最早的防衛工程,為了解我國早期城堡式聚居提供了實例。與石牆同時出現的地面建築是遺址中的大型石砌祭壇,祭壇的形式是由象徵“天圓地方”的圓形與長方形石框組成。布局為南北方向排列,中軸對稱。祭壇遺址的出現,表明阿善三期原始宗教的萌芽和發展。

阿善遺址包含的三種原始文化遺存,層層疊壓,有如一部實物編織而成的歷史長卷,記述了曾經在這裡生活長達2000年的原始先民生息繁衍的艱難歷程。也就是說,早在6000年前至4000年前的新石器時期,包頭地區的先民們就過著以農業為主的定居生活,他們創造的原始文化中,也包括原始農業。

秦直道

前212年,秦始皇下令修建北端起於九原,南端至秦都鹹陽西北的雲陽,全程“千八百里”的“秦直道”。被後世稱為“中國第一條高速公路”。合今約 700公里長的秦直道,為秦帝國迅速投放部隊、及時輸送糧草,提供了最為有力的保障。北部邊疆一旦有警,騎兵部隊三天三夜即可從鹹陽附近趕赴九原,在一周之內就能夠基本完成從軍隊調動到後勤供應等項運作。對於秦帝國來說,秦直道是一條名副其實的軍用高速公路。至今在內蒙古自治區的鄂爾多斯草原,秦直道北段部分遺蹟仍清晰可見。

麻池古城及歷史名人

包頭有著悠久、厚重、輝煌的歷史。麻池古城是目前包頭地區歷史最久、規模最大的古城遺蹟。古城位於包頭市九原區麻池鄉。據專家考證,麻池古城遺址就是《史記.趙世家》中記載的九原。趙武靈王二十六年(前300年),也就是距今2300多年前的戰國時期,趙國的武靈王開發建設的軍事重鎮。秦漢時期行政設定為縣,分別為秦九原郡和漢五原郡的郡治所在地。

麻池古城城垣殘高1.5米、底寬10米、頂寬3~4米。古城分南北兩城,呈雙菱形,相互連線,南城南北660米,東西640米;北城南北690 米,東西720米。北城為戰國時期趙九原縣遺址,南城為秦九原郡郡治和漢五原郡郡治遺址。古城附近墓葬甚多,曾出土“單于和親”等瓦當。

麻池古城內,如今人們稱為“大圪旦”、“二圪旦”、“三圪旦”的三個大土台,大約即當年秦直道終點祭台,與起點林光宮遺址的設定相似。

古城遺址已被確定為內蒙古自治區級文物保護單位。現在請大家下車走入這座古城,也許您也會發現一些秦漢甚至是戰國時期的陶片呢!

各位朋友,圍繞麻池古城,湧現出許多歷史英雄人物,我現在給大家介紹幾位吧。

趙武靈王趙武靈王名雍,是趙國的第六代國君,前325年至前299年在位,執政27年,退位後稱“主父”4年。戰國時期,諸侯爭霸,趙國國勢較弱,除屢敗於秦、魏等大國之外,還常受中山國和林胡、樓煩等少數民族的襲擾。為了振興日漸衰弱的趙國,武靈王以超凡的才略,拋棄了中原傳統的衣冠制度和作戰形式,大膽學習北方遊牧民族的優點,下令在全國推行“胡服騎射”,一改中原正統的寬袖長袍為短衣緊袖、皮帶束身、腳穿皮靴的胡服。變革軍制,廢棄戰車而演習騎射,以騎兵對抗騎兵。這場改革大大增強了趙國的綜合實力,武靈王因此被後人譽為具有雄才大略的軍事家和改革家。

公元前300年,趙武靈王率領著經過“胡服騎射”改革的趙國大軍,馳騁疆場,疆域不斷拓展,先後把林胡、樓煩逐至陰山以北。

為了防備陰山以北遊牧民族南下襲擾,守住黃河,武靈王修築了今包頭地區最早的趙長城。著名歷史學家翦伯贊先生稱“這段長城是歷史最久的長城”。

武靈王在修築趙長城的同時,選擇了包頭地區這片黃河較為穩定的渡口,修建了九原這個軍事據點。在城中屯有重兵,並遷徙大量內地官吏、大戶的部屬,充實邊境,屯墾農田,使之逐步成為趙國西北部的軍事重鎮,有效地保障了趙國西北部地區的平安。武靈王還以九原為基地,一心想“直南襲秦”,完成他一統天下的雄心。他喬裝改扮為趙國的使臣,到秦國都城鹹陽面見秦王,探聽虛實。這件事,一直被後人傳為佳話。

趙武靈王是有文字記載的,最早活動在我國西北部地區的一位著名改革家,是包頭歷史上一位熠熠生輝的重要人物。他堅定不移地大膽改革,移風易俗,推動趙國發展壯大的做法,值得今人學習借鑑。

秦始皇 秦始皇與包頭地區有著深厚的歷史淵源。

前222年,秦始皇將趙九原縣升置為九原郡,“郡治九原縣”(今包頭的麻池古城)。

前213年,為了鞏固統治、防備匈奴,秦始皇命大將蒙恬開始在北疆修築長城。秦長城的修建,把中原王朝的北部邊界,由趙國時的陰山以南推到了陰山以北。

前210年,秦始皇出巡途中因病在沙丘(今河北邯鄲廣崇縣)去世。此時,秦直道的城障和烽火台還沒有完全修完。秦始皇的遺體在密不發喪的情況下悄抵九原,一代霸主由包頭經秦直道運回鹹陽,走完了人生最後一段旅途。

秦大將蒙恬是與包頭地區古代歷史密切相關的人物。其祖孫三代均為秦朝名將,戰功赫赫、家庭顯貴。前214年(秦始皇三十三年),大將蒙恬率30萬大軍,向北驅逐匈奴,渡黃河取高闕、陶(陽)山。同年,蒙恬率部占領整個河南地(今烏加河以南的整個鄂爾多斯高原)以後,又控制陰山以南地區。秦在包頭及其附近地區設34 座縣城,歸屬九原郡。

秦長城和秦直道的修築都是由蒙恬主持的。前213年,為了鞏固統治、防備匈奴,秦始皇命大將蒙恬開始在北疆修築長城。前212年,蒙恬又受命修建北端起於九原,南至秦都鹹陽西北的雲陽,全程“千八百里”的“秦直道”。那時,蒙恬已聲名大振,令胡人不敢南下牧馬,兵士不敢彎弓抱怨。蒙恬鎮守九原(前214-前210年),邊疆安寧了數年。

秦始皇死後,嚴守邊關的蒙恬與其弟蒙毅被害。隨後,秦末農民起義爆發,原諸侯各國的勢力亦趁機起兵反秦,匈奴於是趁機南下,包括九原在內的整個漠南地區被冒頓單于控制。

五原郡太守崔寔 五原大面積種麻源於東漢桓帝時期的崔寔。

151年(元嘉元年),崔寔被漢桓帝委任為五原郡(郡治九原縣,今麻池古城)太守。崔寔,字子真,冀州安平(今河北安平一帶)人。崔寔出身於名門世家,從他的高祖崔朝起,先後有多人任郡太守等二千石以上的官職。崔寔在桓帝時曾兩次被朝廷拜為議郎。曾與邊韶、延篤等一同在東觀(皇家圖書館)著書寫作,雜定《五經》。

崔寔任五原郡太守時,五原郡地區在經歷了王莽新朝、南北匈奴激戰以及東漢時期的漢匈交戰後,包括九原縣(今麻池古城)在內的整個五原郡地區社會經濟一落千丈、百姓貧苦不堪。

崔寔上任後四處走訪,探視民情,發現五原郡地處邊陲,冬天寒冷而漫長。老百姓沒有足夠禦寒的衣服穿,就睡於草窩中,見地方官吏時則“衣草而出”。雖然這裡的土壤適宜種植麻等纖維作物,但民間卻不知紡織。愛民如子的崔寔變賣了所有財產,將賣得的二十餘萬兩銀子,用於購買紡織機器,並邀請中原紡織名師教授百姓紡織技法,同時下令郡內廣泛種麻。從此,五原郡地區種麻、紡織蔚然成風,百姓的生產、生活條件漸漸改善。後來,在九原縣出現了許多專用於漚麻的池塘,民間有了麻池這一地方俗名。

飛將呂布 字奉先,五原郡九原(今包頭市麻池古城)人。東漢末年董卓部將。素以勇武著稱,膂力過人,使一支方天畫戟,箭法高超,號稱“飛將”,東漢末年最優秀的武將。

呂布勇武非常,但是無謀多猜忌。最早為丁原部下,後殺丁原投靠董卓,認董卓為父。官至中郎將,封都亭侯。董卓暴虐,曾因一件小事,拔手戟擲向呂布。呂布與董卓一個侍婢私通,怕被董卓發覺,寢食難安。這時司徒王允與人密謀誅殺董卓,用連環計使呂布殺了董卓,得到了董卓的侍婢。這位侍婢在《三國演義》中被演繹為貂蟬。王允任呂布為奮威將軍,封為溫侯,共執朝政。李郭兵變,呂布投袁紹,合攻張燕。後袁紹欲殺呂布,呂布無奈投奔張揚,奔走四方。曾與曹操戰於濮陽,兵敗投劉備,乘劉備攻袁術,襲取下邳,布自稱徐州牧遣劉備屯小沛,又曾轅門射戟解劉備之難。建安三年(198年),再敗於曹操,被縊死於白門樓。呂布一生有勇無謀,英雄氣短,兒女情長,是一個優勢突出、缺點很大的悲劇英雄。

王昭君與昭君島 昭君島旅遊區位於包頭市九原區全巴圖鄉政府西南約4公里處。在您進入旅遊區之前,我要給大家介紹一下昭君與包頭的歷史淵源。

大家知道,早在漢朝的時候,漢朝和匈奴等少數民族進行了多次的和親,而與我們包頭地區有著緊密聯繫的當數“昭君出塞、胡漢和親”這段千古佳話。昭君出塞是一次民族融合的盛大舉措,為中原民族同遊牧民族的和睦友好,奠定了堅實基礎。昭君出塞時攜帶的大量中原器物、服飾和典籍以及宮女和工匠,使得中原文明更大規模地向北方傳播。

昭君出塞是在公元前33年。為了進一步鞏固和漢朝的友好關係,匈奴呼韓邪單于親自前往漢朝廷,請求和親,願為漢家婿,以結永久之好,漢元帝欣然應允。王昭君挺身而出,自願和親。漢元帝為紀念這次和親,改元為“竟寧”,意為邊境安寧。

據考證,漢朝浩浩蕩蕩的送親隊伍從西安啟程後,極有可能是走秦直道經榆林、東勝至包頭九原,與呼韓邪單于迎親的隊伍在黃河渡口會合。迎娶禮儀規格之高聲勢之大實為空前。這就是歷史上著名的“昭君出塞”。考古工作者從麻池古城周邊的召灣漢墓中,清理出大量秦漢時期的陶器、銅器、漆器、金銀玉器和秦漢貨幣。最為難得是在一墓穴中發現了“單于和親”、“單于天降”、“四夷盡服”瓦當。其直徑分別為17厘米和15厘米,圓形篆書,屬國家一級文物,現收藏於中國歷史博物館。這些瓦當在麻池古城周邊發現,證實了“昭君出塞”與包頭地區有著密切的聯繫,也證實了在五原郡治九原城附近建有按漢制漢俗的“和親行宮”。王昭君於第二年初夏到達漠北單于庭,受到呼韓邪單于的喜愛和匈奴人民的盛大歡迎,並被封為“寧胡閼氏”。呼韓邪單于死後,昭君“從胡俗”,嫁給呼韓邪單于的兒子復株累單于,並與之生下二女,母女幾代人為民族團結作出了巨大的貢獻。

昭君出塞後的40餘年,這裡出現了“牛馬布野,人民熾盛”的繁榮景象。飽經戰亂之苦後享受了40多年和平生活的漢匈各族人民,深深地愛戴著王昭君。據統計,古往今來,反映王昭君的著名詩歌有700餘首,與之有關的小說、民間故事有近40種,寫過昭君事跡的著名的文人有500多人,古代有蔡邕、李白、杜甫、白居易、李商隱、王安石、耶律楚材等,近現代的有郭沫若、曹禺、田漢、翦伯贊、費孝通、老舍等。

昭君文化作為中國先進的歷史文化和優秀的民族文化,最主要的一點是反映了中華民族“以和為貴”、“以親為榮”的民族凝聚力。所以作為民族友好使者角色的王昭君,不僅受到中華各族人民的極大敬仰,而且也受到全世界愛好和平的各族人民的重視和歡迎。昭君文化的研究和弘揚,其意義不僅是中國的,而且是世界的。

昭君島南臨黃河,與鄂爾多斯市昭君墳隔岸相望,其餘三面被黃河支流所環繞,“昭君島”因此而得名。島內有月牙灣、龍門灣、無源溪等自然水道和面積為8平方公里的天然草原,一年四季均有候鳥在島上棲息和繁殖,並且有赤狐、蒙古兔、麝鼠和國家二類保護珍禽白天鵝。島上自然環境優美,登上觀景樓,南望是廣闊浩渺的黃河,北面是茂密的蘆葦盪,遊人泛舟其間,可領略水鄉風光。島上建有懷抱琵琶的昭君雕像,長有奇特的“三葉樹”(一種長有三種不同樹葉的樹),供遊人觀賞。為了方便旅遊者在島上觀光、度假,旅遊區內設有摩托艇、遊艇、渡船、蒙古包以及民族風味餐廳等服務設施,遊人在飽覽大自然的旖旎風光後,還可以進行游泳、騎馬、釣魚等娛樂活動。

風景這邊更好——包頭西線游

石門風景區

石門位於包頭西北約15公里處的昆都侖河峽谷中,因兩岸山峰高聳夾峙,中間流水潺潺,好像一扇打開的門,故自古稱之石門。昆都侖河古稱石門水,河道寬闊平坦,南經秦直道可達鹹陽,北出陰山可達大漠,史稱中道。是陰山南北各民族政治、經濟、軍事和文化交流的通道。石門正處於這一條要道的咽喉之處,是兵家必爭之地。

石門風景區處於包頭市昆都侖河畔的昆都侖水庫地區,生態建設規模1035公頃,森林覆蓋率64.7%,整個景區劃分為瀏覽區、度假別墅區、東山景觀區、游島文化區,包括碧水景觀、山巒景觀、天象景觀、植物景觀、動物景觀等,兼有維護生態平衡、觀賞遊樂、療養度假、會議及科普活動等多種功能,是國家3A級旅遊區。

石門風景區內有趙長城遺址、雁棲湖、攔河大壩、泄洪洞、溢洪道、翠屏山、陝北民俗村、小木屋度假村、蒙古包群等古今遊覽勝境。悠久的歷史文化,雄偉的防洪水利工程以及精良的娛樂服務設施,希望您在時空交錯中感受古代文化和現代文明的精美結合。

稒陽道

昆都侖溝谷道在漢至北魏時期稱為稒陽道,是陰山南北的一條重要通道。

“河水又東流,石門水南注之。水出石門山,地理志曰,北出石門障,即此山也。……其水自障東南流經臨沃城東,東南注於河。水又東經稒陽縣故城南。”這是《水經注》在敘述到黃河流經石門水時的一段記載。

稒陽道起於漢代臨沃城(即麻池古城)東,走昆都侖溝谷過石障經向蒙古高原。稒陽縣(古城灣古城遺址)時屬五原郡,縣城於古石門水與黃河匯流附近,是當時昆都侖河穀穀道必經之地,是這條途徑的主要樞紐,由於這一有利的地理位置,就成為漢至北魏時期後套、大黑河流域平原地區有名的重要城鎮,因此就以它作這條交通要道的名稱,這就是漢至北魏時期著名的稒陽道。

西漢至北魏時期,從中原地區過山通往蒙古高原的交通道中,稒陽道地位十分重要。它與東道盧龍塞道和西道河西走廊伊吾塞道相比,在交通地理上處於陰山南北各道的中間位置,南來北往較為近捷而方便,故亦稱“中道”、“單于道”。這條交通要道,遠在先秦已經開闢和形成,在秦至北魏時期,成了一條主要道路。

兩漢時期,稒陽道是北方遊牧民族和南方農耕漢族之間的重要交通幹線,漢匈兩族人民之間的友好往來、經濟貿易、文化交流以及漢匈兩族統治者之間的政事聯繫、軍事活動,經常通過這條道路進行。

例如:西漢武帝元封元年(前110年)十月,漢武帝親自率18萬大軍,從長安出發,浩浩蕩蕩,旌旗蔽天,迤邐千餘里,經秦直道到五原,走稒陽道從石門障出長城,躍陰山,直登單于台,使匈奴再不敢過陰山而牧馬。

前33年,匈奴呼韓邪單于向漢元帝請求做漢婿,元帝準請。這就是歷史上著名的胡漢和親。呼韓邪單于和王昭君就是由秦直道到五原轉走稒陽道雙雙歸單于庭的。

東漢光武帝建武二十四年(48年),匈奴八部共議學習呼韓邪單于,“款五原塞,願永為蕃蔽”。從此匈奴分為南北二部。章帝建初八年(83年),北匈奴三木樓訾大人稽留斯等率三萬八千人、馬二萬匹、牛羊十餘萬,款五原塞,降漢。和帝永元元年(89年),竇憲與耿秉各帶四千騎與南匈奴一起兵出雞鹿塞,鄧鴻與左賢王安國萬騎出稒陽塞,破北匈奴於涿邪山,登燕然山(今蒙古人民共和國杭愛山)。這幾次著名的歷史事件,都足以說明兩漢時期稠陽道在交通中的重要地位。

昆都侖水庫

於1958年動工,1959年建成。攔河大壩高37米,長485米,總庫容6700萬立方米,防洪庫容為5800萬立方米。經過40多年的努力,在庫區下游壩前和沿河岸,種植有各種樹木3.8萬株,並營造果園一處,現已成林。近年來,還移植雲杉、油松等常綠樹,保護原有植被。庫區備有大型遊艇,庫前小湖,備有多種小遊船。近年來又增修了停車場、餐廳、商店等設施,積極開展旅遊服務工作。滿目清秀的大自然風光,吸引著無數遊客前往度假遊玩。

宗教旅遊與生態旅遊勝地——梅力更風景旅遊區

遊客朋友們,山川秀麗的梅力更風景旅遊區位於包頭市昆都侖區西約30公里處,它北依烏拉山麓,南距110國道和包蘭鐵路約1公里,內有常年流水,風景十分幽雅,為國家3A級旅遊區。

梅力更旅遊景區分召廟景區和自然景區兩部分。

梅力更廟是藏漢式相結合的古寺廟,初建於清康熙四十一年(1702年),後為烏拉特西公旗扎薩克鎮國公之旗立廟(1773年)。據召廟喇嘛相傳,康熙帝曾召集全國有學問的活佛和喇嘛到北京翻譯著名的《甘珠爾經》和《丹珠爾經》,來自梅力更召的三世活佛勞布森.丹碧.扎拉森是其中最有學問者之一,很受皇帝的賞識,當即賜名梅力更為“廣法寺”,拜梅力更活佛為敬神喇嘛。梅力更召的很多經卷就是由三世活佛主持譯著的。因他通曉九種文字,聰慧博學,所以人們稱他為 “莫日根活佛”。“莫日根”與“梅力更”同為蒙古語“聰慧”的音譯,召名與地名皆由此而來。

召廟建築為漢藏相間的建築群落,有8座漢式院落僧舍以及完整的藏式佛事經院殿堂。整個建築群落倚陰山山脈的烏拉山緩坡修建,臨山面河,在興旺鼎盛時期聚集了500餘喇嘛,成為內蒙古西部地區一座規模較大的宗教聖地和民族文化中心,在內蒙古自治區是唯一一直用蒙古語吟誦全部經書的黃教喇嘛廟。

梅力更召最高大殿堂為美岱廟,因內供有泥塑的美岱佛,故名美岱廟。少貢沁廟在美岱廟前面,略小於美岱廟,門額上懸掛有用滿、蒙、藏、漢四種文字書寫的“廣法寺”牌匾,兩殿牆體為藏式建築,殿頂是漢式宮殿頂風格。在美岱廟外牆上鑲有22個磚雕佛龕,佛龕內雕塑著佛像,上有“吉祥”、“如意”等題意。主體建築東側錯落建築有活佛府及各學府院落,活佛府由幾個小院套在一起,還有大甲巴府和五座白塔,喇嘛住房散落在寺廟周圍,建築式樣與當地民俗住房相近,為平頂南出水式。

本召除傳授佛經外,還收集了很多流傳於民間的優美曲調,並把它融於召廟念經時吹奏的音樂中,聽起來很有特色。每逢嘛呢廟會(農曆正月十五和七月十五),所屬各廟都來人頂禮焚香,誦讀經文,各地香客亦川流不息。

另外,梅力更召曾管轄著27座廟宇(登記在冊的有24座),活佛傳世八代。

自然景區擁有奇特的天然風物和生態景觀,山石峻峭,花木叢生,禽鳥飛鳴,瀑布奔流,神奇秀美,景色迷人。寺廟北面不遠,便是梅力更溝口。梅力更溝在歷史上曾是溝通陰山南北的一條通道。溝內四季涼爽宜人,年平均溫度5℃,七月份平均溫度在22℃左右。植被覆蓋率達90%左右,到處草木蔥蘢。樹木中以側柏為多,也有松、樺、桑、椴等;花草中有白芍、山丹、五味子、陰山薺、狼毒等。野生動物有獾、狐、狍及鷹、鷂、燕、雀等。景區內有駐鷹觀弈、醉獅聽泉、說法台、駱駝峰、睡鹿石等景觀,還有一塊近60平方米的巨大臥石,石面光滑平整,是極好的造景書刻景點。石瀑圖溝有一處60米落差的巨大瀑布從峰頂瀉下,猶如從天而降。深入烏拉山十幾公里還有三處瀑布,終年溪水常流,山前有趙長城遺址和西溝自然景區,對面2公里處緊靠黃河有聖水泉旅遊區。如今,梅力更風景旅遊區已成為大眾節假日娛樂休閒的好去處,堪稱宗教旅遊、生態旅遊勝地。