教育恥辱

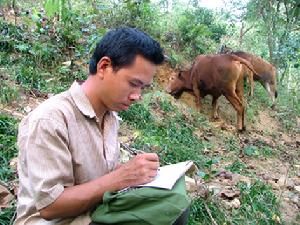

李茲喜既是教師,又是校長,同時還是勤雜工,他不僅要給學生們上課,還要到山下背水給孩子們喝,十三年來,李茲喜就這樣一直在貴州省羅甸縣班仁鄉金祥村油落國小當一名代課教師。而他的“年薪”卻僅僅只是學生家長湊份子的365斤包穀。按當地每斤8毛錢的市場價計算,這份年薪還不到300元。

做為一名教育工作者,不僅是邊遠地區,中部地區的縣區農村現在還有很多“包穀教師”,他們的投入和回報遠遠脫節。他們大多經歷坎坷,有一肚子的委屈。這些民師,為他們呼籲過,但人微言輕,不足道。不過他們的情況我還有所了解,造成這種現象的原因大概有以下幾種:

一、沒有搭上國家90年代收編民辦教師的末班車。大約在95年,國家為解決民辦教師問題,組織幾次民師考試,經考試合格的,培訓後全部轉成公辦,沒考上的清退。當時解決了一大批民師,確實給民師辦了一件大好事。但仍有不少沒有考上民師繼續任教。

二、當時有不少有門路的人,藉此機會安排了七大姑八大姨占用民師名額,擠掉了很多踏踏實實幹了幾十年沒有門路的老民師。我當時就接觸過這些投告無門的民師,為他們奔走過。他們確實非常可憐,幹了一輩子,好容易國家給機會了,卻讓別人給占了可以說叫天天不應,叫地地不靈,哭都找不著地方。

三、有些民師水平確實較差,不符合教師資格要求,但是由於所在學校地處偏僻,公辦教師不來,或是來了拚命調走;該民師沒有考上民轉公,又沒能力或不想從事其它行業,長期執教以造成這種現狀。

“包穀老師”是教育的痛。這種現象是存在的,而且也會長期存在下去。別說李茲喜是個民師。就是你是公辦教師,沒有門路,你照樣得在兔子不拉屎的窮山溝里呆著。96年我們組織教師巡迴報告團,一個女孩子,白天一個人執教,晚上一個人住在破學校里,這種心情不是外人所能理解的。了不起報你個先進事跡,又有什麼用,風光以後,你還得乾挨。所以,李慈喜們太多了,多得讓我們都麻木了。只有行業外的人乍一看,受不了,報導了,可全國有多少這樣的可憐人,你解決得了嗎?

教育傳奇

平凡的李茲喜用自己的理想、信念延續著貧困地區的教育傳奇,但如果沒有制度作支撐,像李茲喜這樣的“包穀老師”是難以複製的。

國家對教育事業給予了很多政策支持,從加大教育投入到師範生免費制度,無疑都讓人心生期待。特別是師範生免費教育制度,既可以保證貧困生完成學業,又把優秀學生吸收到教師隊伍里來,還能營造尊師重教的氛圍。這對“求師若渴”的農村特別是貧困地區,無疑是好事。

但也應該承認,教師的經濟待遇與社會地位還存在比較大的城鄉差別、地區差異。發達地區留住教師並不難,難的是農村地區特別是貧困地區。如果教育發展不均衡不解決,如果貧困地區相關條件不改善,教師的工作績效與薪資待遇不對等,他們的人生價值得不到體現,僅有村民的滿腔熱情與孩子淳樸的期待,不僅公辦教師不願來,就是代課教師也留不住。

李茲喜的遭遇實際上是貧困地區教育現狀的一個縮影。要徹底改變貧困地區教育面貌,留住貧困地區教師,相關制度設計應考慮得更加周全和細緻。除了加大教育投入,落實兩免一補政策以外,貧困地區教師生活、工作條件艱苦的問題必須引起足夠重視。

加強各項綜合配套措施建設,加快實現教育均衡發展,切實改善貧困地區與薄弱學校教師的經濟待遇、工作條件,顯得十分迫切與必要。否則,即使國家培養了“免費師範生”,他們也不會安心在農村特別是貧困地區生根發芽。貧困地區教育面貌仍難改變,孩子的公平教育權利仍然是可望不可即。

貴州的李茲喜做了13年代課教師。他的“年薪”是學生家長湊份子的365斤包穀,按當地每斤8毛錢的市場價計算,這份年薪還不到300元。

教師在許多人眼中,是個收入不錯的職業,可是誰承想到,在中國居然還有日薪1斤包穀的老師,一年下來年薪還不到300元。如此低的收入如何能養家餬口。

請不要指責是誰給了他如此低的工資。因為在這個老師所在的村,有的人家一年之中也要斷糧好幾個月,而這位老師一年有365斤包穀,比起有的人家來說已經算不錯的了。我們的民眾也不是不想給這位老師高一點的收入,但他們實在沒有辦法,唯一能做的,就是經常“資助”一些蔥、小白菜,放在教室外的窗台上。村民們是多么的善良。當他們看到自己的老師過著如此辛苦的生活,心裡一定也是多么的難過,可是他們的力量和幫助又是多么的微弱。

當看到這樣一個“年薪”只有365斤包穀的老師,我還是情不自禁地想到了國家統計局最新公布的一個數據。今年上半年,全國城鎮單位在崗職工平均工資為12964元(平均月工資為2160元),比去年同期增長18.0%.照理說,這些數字是令人高興的,可是誰承想到,統計的背後隱藏著多少問題,在這平均數據背後,還有多少“年薪”只有365斤包穀的人呢?為什麼從這個數據中,我們很難知道還有這樣低收入老師的存在?這樣的一個統計數據,我不知道可如何直面“年薪”只有365斤包穀的老師們。

當統計數據不能表現出社會最需要了解的問題,這樣的統計數據還有多少意義呢?多少年來,為什麼我們對代課老師的低收入沒有引起足夠重視?有的人還根本不知道老師等低收入群體收入竟如此的低,恐怕正和我們的統計有關。我們城鎮單位在崗職工平均工資是把代課老師等低收入群體排除在外的,換句話說,平均工資再高,也沒有代課老師他們的份。

統計數據是有關部門作出決策的依據,如果我們的統計數據早點能讓人看到“1斤包穀”老師的存在,也許這樣的老師就不會存在。現在媒體報導“1斤包穀”老師,在我們感動的同時,有關部門是不是應該為不包括這樣低收入老師“平均工資”的統計感到臉紅呢?在臉紅之餘,是不是認識到應該做點什麼呢?

貧困教育

教育關係到一個民族的未來。作為擁有13億人口的開發中國家,中國面臨著讓每個公民都享有接受教育權利的重任。據官方統計,通過政府和民間的努力 ,中國已經實現了在 85%的縣市普及9年制義務教育。但是,那最後的 15%,也就是那最貧困的 15% ,卻成為了一個難以克服的瓶頸。儘管有中國政府每年50億人民幣的專署貧困教育經費,中國每年仍有一百多萬孩子因家庭貧困而失學,其中尤為嚴重的是中國的西北地區。歷史無情的變遷沉澱下貧窮和愚昧,但這片土地上的人們卻挺起胸膛承受著與生俱來的苦痛,莊嚴地向貧窮挑戰,而這一切可能都不是矽谷的我們所能深切體會的。那些由於種種原因失學或即將失學的孩子是我們的同胞,他們需要受教育的機會,我們的國家也不容錯過給於他們教育的機會。

矽谷的我們是很幸運的,我們有機會念書識字,國小,中學,大學,碩士,博士,一路走來。大多數的我們,因為受教育而來到美國,更因為堅持不懈的學習而在拓寬著自己的事業道路。我們很清楚教育的意義,所以就更明白沒有機會受教育的後果。每個孩子都應擁有 一個機會。一個我們看來再平常不過的機會。

為了感謝故鄉親人的養育之恩,為了幫助中國最貧困地區的孩子享有接受教育的機會和夢想的未來,在感恩節到來之際,矽谷中國工程師協會希望通過舉辦” 矽谷華人共同扶助中國貧困教育活動 ” ,以表達我們對同胞的愛心和對故土的感激之情。我們倡導關愛、扶助的理念,希望產生匯聚小流以成江海的社會協助力量。失學兒童需要的不僅僅是學費,他們更需要整個社會的認知,關愛與扶助。

希望工程

1990年9月5日,鄧小平為“希望工程”題名。“希望工程”是團中央、中國青少年發展基金會以救助貧困地區失學少年兒童為目的,於1989年發起的一項公益事業。 1992年6月10日和10月6日,鄧小平同志兩次以“一位老共產黨員”的名義向希望工程捐款5000元。1991年11月,江澤民同志為希望工程題詞“支持希望工程,關心孩子成長。”他還多次為希望工程捐款,到貧困地區專門看望失學的孩子,並囑咐一定要解決好失學問題。1992年3月,李鵬同志為希望工程題詞“希望工程,救助貧困,興學利民,造福後代。”希望工程中國青基會發起倡導並組織實施的一項社會公益事業,其宗旨是資助貧困地區失學兒童重返校園,建設希望國小,改善農村辦學條件。希望工程自1989年10月實施以來,至2004年15年間累計接受海內外捐款22億多元,資助250多萬名貧困學生上學讀書,援建希望國小9508所,在每100所農村國小中,就有2所是希望國小,培訓希望國小和農村國小教師2300餘名。科技部中國科技促進發展研究中心評估表明:希望工程已經成為我國20世紀90年代社會參與最廣泛、最富影響的民間社會公益事業。希望工程在中國青基會及其授權的各級希望工程實施機構的努力推動下,得到了社會各界、海內外團體、企業和個人的積極支持和熱情參與,取得了令人矚目的實施成果和綜合效益,贏得了黨和政府以及全社會的高度評價,已成為我國最具社會影響和享有崇高聲譽的民間公益事業。希望工程的實施,改變了一大批失學兒童的命運,改善了貧困地區的辦學條件,喚起了全社會的重教意識,促進了基礎教育的發展;弘揚了扶貧濟困、助人為樂的優良傳統,推動了社會主義精神文明建設。實施希望工程,是中國農村貧困地區廣大失學少年的迫切要求。隨著經濟建設事業的發展,國家對教育的投入不斷增加,全國教育事業也取得了顯著成就。但從總體看發展不夠平衡,貧困地區的基礎教育投入相對不足,

辦學條件差,一大批中國小的危房因資金不足而得不到及時修繕;全國目前仍有相當數量的一批兒童因家庭貧困而徘徊於校門之外。渴望讀書已成為千百萬失學兒童的最大心愿。縱觀世界各國教育經費的計算,均包括政府預算支出和民間投資兩個方面。實踐表明,任何國家的教育經費都不可能是由政府全包。特別是象中國這樣的發展中大國,要辦好教育更應借鑑國外經驗,動員社會力量辦教育。希望工程正是在這方面走出了一條成功之路。為了落實貫徹我國政府提出的到本世紀末基本解決貧困人口溫飽問題和普及九年義務教育的戰略決策,適應希望工程自身完善的客觀需要,並考慮到社會各界的意願,中國青基會經過深入調查、廣泛論證、慎重研究,決定從1999年起實行希望工程實施戰略重點的轉移:由過去對貧困地區失學兒童的普遍救助,轉到對優秀受助生的跟蹤培養;希望國小由硬體建設為主轉向以教師培訓、現代化教學設施配置等軟體建設為主;希望工程不再直接接受救助失學兒童的捐款。對有意為貧困地區失學兒童捐款助學的人,將介紹其直接與貧困地區鄉村國小聯繫,通過學校安排助學對象。

希望工程圓夢行動

“2007共同關注·希望工程圓夢行動”將突出宣傳黨和政府對家庭經濟困難學生新的扶助政策,傳達黨和政府的關懷;深入展示家庭經濟困難大學生自強不息、勵志成才、報效國家的精神風貌;廣泛動員社會參與,為家庭經濟困難大學生捐贈資金、勤工儉學崗位等,助人自助希望工程實施18年來,始終堅持“助農民的後代人人有書讀”的使命,累計接收社會捐款逾35億元人民幣,在農村貧困地區援建希望國小13000餘所,為304萬多名農村家庭經濟困難的學生提供資助,其中,資助的大學生就達10多萬名。2007年,中國青少年發展基金會開始實施“希望工程全面升級”戰略,將傳統的“救助模式”拓展為“救助——發展模式”,由“授人以魚”轉變為“授人以漁”,在為希望工程受助學生提供資金資助的同時,還要為受助學生髮展能力提供幫助。此次推出的“2007共同關注·希望工程圓夢行動”,將重點資助今年考取大學的新生,緩解他們由家門入校門的經濟困難;受助學生在大學期間,可以繼續申請希望工程的資助;全國的青少年發展基金會系統還將動員企業為受助學生提供勤工儉學崗位,組織他們參加社會實踐和公益服務活動。